DB-Großraumwagen Apmz 121: Märklin 43861

Die Deutsche Bundesbahn entschloß sich gegen Ende der 1950er-Jahre, die Wagen der „blauen“ F-Züge zu ersetzen. Die für diese Züge äußerlich und innerlich aufgearbeiteten Wagen verschiedener Reichsbahn-Bauarten erfüllten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr die Anforderungen bezüglich Komfort und Geschwindigkeit.

Die neuentwickelten Fahrzeuge waren zunächst für den F 9/10 „Rheingold“ vorgesehen. Mit einer Länge von 26.400 mm lehnten sie sich an die Neubau-Reisezugwagen an, die bereits seit Mitte der 1950er-Jahre im Einsatz standen und der UIC-Bauart X angehörten.

Neben den bekannten Abteilwagen wurden für den Rheingold erstmals aufgrund von Fahrgastumfragen auch Fernverkehrswagen mit einem Großraumabteil in Dienst gestellt. Ab Sommer 1962 verkehrten die beige-blau lackierten Wagen zusammen mit Abteil-, Aussichts- und Speisewagen im „Rheingold“.

Nach einer einjährigen Entwicklungszeit unter Dr.-Ing. A. Mielich, dem Reisezugwagen-Dezernenten beim Bundesbahn-Zentralamt Minden, erhielt die Firma Crede in Kassel den Auftrag über die ersten fünf Wagen der Gattung Ap4üm-62. Sie wurden im Jahre 1962 an die DB geliefert. Auch der Folgeauftrag über weitere sechs Wagen ging an Crede, Die Lieferung erfolgte ein Jahr später. Diese elf Großraumwagen genügten für die ab 1965 als TEE eingestuften Züge „Rheingold“ und „Rheinpfeil“.

Die im Jahre 1965 begonnene Umstellung der TEE-Züge von Triebwagen auf lokbespannte Züge wie beim TEE 77/78 „Helvetia“ sowie die Einführung neuer, lokbespannter TEE-Verbindungen machte eine weitere Lieferung notwendig. Diesmal entstanden 13 Wagen bei der Maschinenfabrik Esslingen. Die gute Akzeptanz der Großraumwagen veranlaßte die DB zu einer Weiterbeschaffung und dem Einsatz in weiteren, hochwertigen Fernschnellzügen.

Die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) wurde deshalb mit dem Bau einer 75 Fahrzeuge umfassenden Serie beauftragt. Bis zum Jahre 1973 entstanden somit insgesamt 100 Wagen der Gattung Apmz 121. Im Jahre 1975 wurde die Beschaffung von Großraumwagen durch die Gattung Apmz 122 fortgesetzt.

Bei ihrer Ablieferung waren die Fahrzeuge der Unterbauart Apmz 121.0 mit Drehgestellen der Bauart Minden-Deutz 33 ausgestattet. Diese Drehgestellbauart wurde bei den Untergattungen Apmz 121.1 und 121.2 bereits bei der Ablieferung durch Drehgestelle der Bauart MD 36 ersetzt. Auch bei den Apmz 121.0 sind die oben genannten MD 33 inzwischen durch die Bauart MD 36 ersetzt worden. Beide Bauarten setzen sich aus einem geschweißten H-Rahmen mit Kopfstücken zusammen. Sie sind mit rollengelagerten, ausgewuchteten Radsätzen ausgestattet.

Die senkrechte Federung erfolgt bei beiden Bauarten über Schraubenfedern mit Pendelabstützungen. Die waagerechte Federung übernehmen Gummi-Zusatzfedern mit Pendeln. Der Wagenkasten stützt sich über eine Drehpfanne auf das Drehgestell ab. Hydraulische Dämpfer mindern auftretende Schwingungen. Die Bremsanlage der MD-33-Drehgestelle besteht aus einer Doppelklotzbremse mit zusätzlicher Magnetschienenbremse (KE-GPR-Mg). Hier wirken geteilte Doppelbremsklötze in Doppelanordnung auf jedes Rad. Die Anlage verfügt über einen Gleitschutz und einen geschwindigkeitsabhängigen Achslagerbremsdruckregler. Die MD-36-Drehgestelle besitzen statt der Klotzbremse eine Scheibenbremse mit Magnetschienenbremse {Bauart KE-GPR-Mg (D)}. Hier ist jede Wagenachse mit zwei Bremsscheiben ausgestattet, welche von einem eigenen Bremszylinder versorgt werden. Die Regeleinrichtungen entsprechen denen der Klotzbremse.

Beide Drehgestellbauarten sind für eine brems- und lauftechnische Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ausgelegt. Durch Anbringen von Schlingerdämpfern konnte die Bauart MD 36 für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h zugelassen werden. Das Handrad zur Betätigung der Handbremse ist in einem Vorraum des Wagens untergebracht. Die Bremskraft wird Über einen Gall’schen Kettenantrieb und eine im Untergestell waagerecht angeordnete Bremsspindel auf das Achsbremsgestänge des darunterliegenden Drehgestells übertragen. Handhebel zur Auslösung der Notbremse sind im Großraum vorhanden. Das zugehörige Notbremsventil befindet sich im Geräteschrank am Handbremsende.

Die Großraumwagen der Gattung Apmz 125.3 sind aus der Vorgängerbauart Apmz 121 entstanden. Hierbei handelt es sich eindeutig um frühere Rheingoldwagen 1. Klasse Großraum aus dem Jahr 1962. Die ab 1969 beschafften Wagen der DB wurden als Bauart Apmz 121.1 bzw. Apmz 121.2 in Dienst gestellt und unterschieden sich durch die eingebaute Mehrspannungsklimaanlage oder nach Umbau ihrer Einspannungsklimaanlage.

Ein weiterer Bauartunterschied betraf die veränderte Stirnwand-Bauform im Dachbereich. Die eingebauten Sitze waren ursprünglich als drehbare Doppelsitze ausgeführt. Im Einstiegsbereich waren Garderoben, ein Zugtelefon und Gepäckablagen untergebracht. Einige Wagen der Bauart Apmz 121.1 wurden nachträglich mit geschlossenen WC-Systemen zu Apmz 121.3 umgebaut. Aus diesen Wagen wurde dann die hier vorgestellte Bauart Apmz 125.3 abgeleitet. Als Änderungen sind zu nennen: geänderte Sitzanordnung und Einbau eines neuen Abfallsystems beim Wagenende 1. Alle Wagen dieser Bauart sind druckdicht ausgeführt.

Um die besondere Stellung des „Rheingold“-Expreß hervorzuheben, erhielten alle für diesen Zug vorgesehenen Fahrzeuge eine auffallende Lackierung in den Farben creme und blau. Die Laufwerke bekamen den schwarzen Anstrich. Die Seitenwände wurden in der unteren Hälfte kobaltblau und im Fensterbereich cremefarben ausgeführt. Sie wurden nach unten durch einen grauen Langträger und eine graue Schürze abgeschlossen. Die Schürze war durch einen hellen Zierstreifen vom Wagenkasten abgesetzt. Das Dach hatte einen aluminiumfarbenen Anstrich und war mit Klarlack überzogen. Es wurde durch eine dunkelgraue Dachrinne, und eine dunkelgraue Zierlinie von der Seitenwand abgesetzt.

Ab dem Jahr 1965 wurde die kobaltblaue Farbe durch das Purpurrot der TEE-Züge ersetzt. Im Jahr 1978 wurde der cremefarbene Anstrich des Fensterbandes in einen hellbeigen geändert. Schürzen und Längsträger wurden nicht mehr schwarz, sondern rot lackiert. Mit der Einführung des neuen Farbschemas im Jahre 1985 erhielten die Wagen den für IC- und EC-Wagen üblichen Anstrich. Laufwerk und Schürze erhielten dabei einen graubraunen Anstrich, der Längsträger, die Brüstung und das Dach einen lichtgrauen. Später wurden die Dächer fenstergrau mit einer 12 cm breiten Waschkante lackiert. Ein Zierstreifen in pastellviolett grenzte das orientrote Fensterband zur Brüstung hin ab.

Ab dem Jahre 1997 kam ein weiteres Farbschema zur Anwendung. Nach diesen Vorschriften waren das Laufwerk tiefschwarz und der Längsträger lichtgrau zu lackieren. Die lichtgraue Brüstung blieb unverändert. Das Fensterband erhielt einen verkehrsroten Anstrich. Basaltgrau wurde für das Dach verwendet. Die Anschriften wurden verkehrsweiß angebracht. Wie die anderen Bauarten der Fernverkehrswagen haben auch die neueren Apmz 121 ab 2001 den Anstrich mit weißem Wagenkasten bekommen. Das Laufwerk ist dabei schwarz, die Schürzen und das Dach sind grau. Die Anschriften sind ebenfalls grau. Auf der Brüstung hebt sich ein roter Streifen ab, so dass die Wagen nun den gleichen Anstrich wie die ICE-Züge haben. Von den älteren Wagen mit runden Dachenden wurde nur der Apmz 121.0 mit der Nummer 61 80 18-94 011-3 umlackiert.

Modellvorstellung Märklin 43861

Die gute alte Zeit des Eisenbahnverkehres mit Wagen im TEE-Farbschema ist ungebrochen, weshalb der Göppinger Hersteller Märklin seine bisher aufgelegten Schnellzugwagen im Erscheinungsbild der 1970er Jahre, also mit Computernummer, nochmals auflegte. Die Modelle sind im Mittelmaßstab 1:93,5 gefertigt und werden einzeln zum UVP von € 67,99 vertrieben. Märklin hat im Neuheitenprogramm verschiedene Ausführungen angekündigt, indem mehrere Nummernvarianten der Bauarten Avümz 111 und Apümz 121 erscheinen, aber auch der Speisewagen WRümz 135 neu aufgelegt wird.

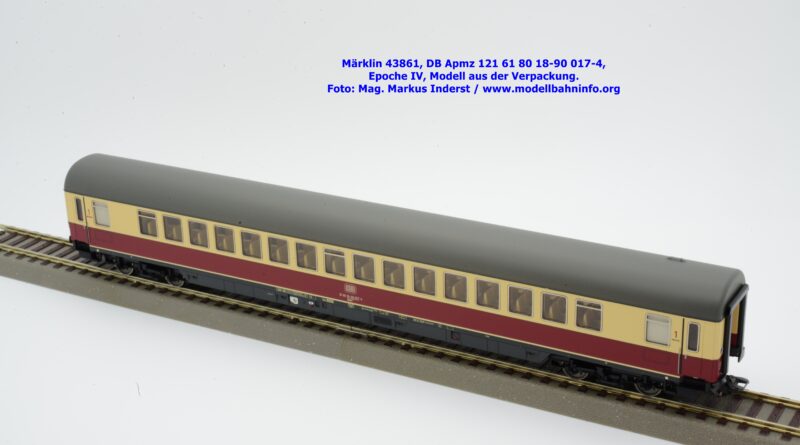

Märklin hat gleichzeitig zu vorgehenden Abteilwagen Avmz 111 eine Modellvariante als Großraumwagen mit der Gattungsbezeichnung Apmz 121 in TEE-Farben angekündigt. Auch dieses Modell ist mit dem Logo „Märklin Klassiker/Classic“ versehen. Das Modell dient der Nachbildung eines TEE-Zuges und ist im Längenmaßstab 1:93,5 gehalten. Auch hier kamen die Drehgestelle der Bauart Minden-Deutz schwer Bauart 367 zur Anwendung. Das Modell ist mit Steildach, einer durchgehenden Regenrinne, Fenster der Ursprungsbauart sowie Einstiege mit Klapptrittstufen versehen. Das vorliegende Modell des Apmz 121 erhielt die Wagennummer 61 80 18-90 017-4 und dem Heimatbahnhof Dortmund Hbf beschriftet. Im Revisionsraster steht das Untersuchungsdatum REV Do 20. 3.80 Unt Nms 22. 3.77. Das Modell ist zum UVP von € 67,99 erhältlich.

Die Schnellzugwagen sind komplett aus Kunststoff gefertigt und weisen einen hohen Detaillierungsgrad auf. Verschiedene Details speziell im Türbereich sind sauber graviert und kommen daher gut zur Geltung. Die Nachbildung des Wagenbodens ist durch die herabgezogenen Schürzen zwar verdeckt, wurde aber dennoch umgesetzt. Auf den Wagenschürzen sind weitere Detaillierungen zu erkennen, vor allem sind die Bremssteller farblich abgesetzt bzw. sind weitere verschiedene Gravuren sichtbar. Die Aufhängung der Drehgestelle erfolgt wie bei den Schwestermodellen außermittig am Drehgestell, um auch so die Kurvengängigkeit bei Radien von 360 mm zu gewährleisten. Die Drehgestelle entsprechen der Bauart Minden-Deutz schwer mit Scheibenbremse und Mg-Bremse ohne Schlingerdämpfer. Die Modelle sind für eine Strom führende Kupplung bzw. Innenbeleuchtung vorbereitet und erfordern eigene Nachrüstungsarbeiten.

Bilder

Abschließend sei noch erwähnt, daß die Schnellzugwagen nur im Dreileiter-Programm geführt werden. Warum diese doch so gängigen und oft gewünschten Schnellzugwagen nicht als Zweileiter-Modelle bei Trix geführt werden, ist unklar. Da es aber einen kostenlosen Achsentausch gibt und die Modelle beider Hersteller ohnehin in der selben Preislage liegen, bietet sich dieses wohl an. Um eine gewisse Vielfalt zu haben, hat Märklin im Vorjahr ein Schwestermodell mit der Artikelnummer 43852 produziert.