Brawa 47274 / 47276 / 47277 / 47278: DB Gbs-uv 253/Glmhs 50

Die gedeckten Güterwagen der Bauart Glmm(e)hs(s) 57, ab 1966 als Gos(s)-uv 253 bezeichnet, bauen konstruktiv auf den Wagen der Bauart Glm(e)hs 50 (Gos-uv 245) auf. Sie unterscheiden sich von ihren Vorgängern jedoch durch die ca. 5 Tonnen höheren Lastgrenzen, die mit einer verstärkten Konstruktion erreicht wurden, ohne dass die Eigenmasse der Wagen erhöht werden musste.

Die überkritischen, zweiachsigen Laufwerke dieser Wagen haben rollengelagerte Radsätze mit gewalzten Vollradscheiben. Sie werden in Achshaltern geführt, die an den Außenlangträgern angenietet sind. Die Federung erfolgt durch neunlagige Blatttragfederpakete, die über geneigte Doppelschaken mit den Federböcken des Wagenkastens verbunden sind.

Die „s“-fähigen Wagen sind mit einer Druckluft-Klotzbremse der Bauart Knarr KE-GP ausgestattet. Diese Bauart hat eine zweistufige, mechanische und von Hand umzustellende Lastabbremsung. Der in der Fahrzeugmitte aufgehängte Bremszylinder überträgt seine Kraft über den Bremsgestängesteller und das Ausgleichsbremsgestänge auf die einfachen Bremsklötze. Wagen mit dieser Bremsausrüstung sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zugelassen. 200 Fahrzeuge wurden mit einer Bremse der Bauart KE-GP-A mit automatischer Lastabbremsung ausgestattet.

Mit ihren Doppelbremsklötzen können sie bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h eingesetzt werden („ss“-fähig). Für diese Geschwindigkeit wurde eine zeitlich befristete Sondergenehmigung erteilt. Die Feststellbremse, mit der ein Teil der langsamen Wagen ausgestattet ist, kann manuell mit einer Kurbel bedient werden. Die Kurbel befindet sich an der Bühne an einem Wagenende.

Eine normale Schraubenkupplung mit Zughaken stellt die Verbindung zu den Nachbarwagen her. Die Zugstange ist durchgehend. Der Einbau einer automatischen Mittelpufferkupplung ist nicht möglich. Stoßkräfte werden durch vier Hochleistungspuffer der Bauart Ringfeder übertragen.

Das Untergestell ist diagonalsteif und aus normalem Baustahl gefertigt. Für die Langträger wurden U-24-Profile verwendet. Quer- und Pufferträger verbinden die Langträger zu einem stabilen Rahmen. Auf ein Sprengwerk konnte verzichtet werden. Bei Wagen mit Feststellbremse wurde das Untergestell an einer Stirnseite um eine 500 mm lange Bremserbühne aus Stahl ergänzt. Diese Bühne hat feste Trittstufen und ein Geländer, an dem die Bremskurbel befestigt ist.

Das Stahlgerippe des Wagenkastens setzt sich aus senkrechten Tür-, Mittel- und Ecksäulen zusammen, für die Stahlprofile vom Typ U 8 verwendet wurden. Die Säulen sind durch den durchlaufenden Obergurt zu einem stabilen Gerüst verbunden. Zusätzlich verstärken diagonale Streben die mittleren Segmente der Seitenwandhälften. Das Gerippe ist mit unverdichteten Kunstharz-Holzplatten verkleidet, die innen am Gerippe befestigt sind.

Das gewölbte Tonnendach besteht aus 13 Spriegeln und ist mit Leichtmetallblechbahnen nach Schweizer Bauart eingedeckt. Unter der Beblechung befindet sich eine Holzverschalung. Zum Be- und Entladen haben die Wagen auf jeder Längsseite eine einflügelige Schiebetür. Die Tür muss manuell bedient werden und besteht aus einem Stahlrahmen, der ebenfalls mit unverdichteten Kunstharz-Holzplatten ausgefüllt ist. Die Tür kann mit einem Riegel festgelegt werden, und an der Seitenwand ist ein Türstopper befestigt. Die Tür hängt in einer unterhalb des Dachs angebrachten Laufschiene und bewegt sich auf Rollen.

Unter der Tür befindet sich ein kurzer stählerner Trittbügel. der das Besteigen der Wagen vereinfacht. Vier kleine Öffnungen in jeder Seitenwand dienen zum Belüften oder zum Verladen langer schmaler Gegenstände. Die Öffnungen können durch senkrechte Schieber verschlossen werden. Diese Schieber sind aus Leichtmetall gefertigt und können aus zolltechnischen Gründen von innen verriegelt werden.

Der befahrbare Fußboden besteht aus Kiefer-Holzbohlen, die mit Nut und Feder verlegt sind. Für die Wagen der Bauart Gbs 253 war zum Schutz des Ladeguts vor Beschädigungen eine spezielle Transportschutzsicherung vorgesehen. Sie besteht aus zwei an der Dachkonstruktion aufgehängten Laufschienen, die durch Querstreben zu einem festen Rahmen verbunden sind. In diesen Schienenhängen verschiebbare Quertrennwände. Die Wände werden beim Beladen zwischen den einzelnen Ladegutstapeln positioniert. Sind alle Güter verladen, füllt ein Luftsack den verbleibenden Freiraum aus, so dass sich das Ladegut nicht verschieben kann. Zum Befüllen der Luftsäcke ist allerdings ein mobiler Kompressor, eine stationäre Füllanlage oder eine Pressluftflasche mit passendem Anschluss nötig.

Deshalb sind diese Wagen beheimatet und nur in festen Relationen anzutreffen. Um vor allem die 120 km/h schnellen Wagen auch in Reisezügen flexibel einsetzen zu können, erhielt ein Teil der Fahrzeuge eine Dampfheizleitung und eine elektrische Durchgangsleitung für eine feste Spannung mit den zugehörigen Kupplungselementen. Wagen mit elektrischer Heizleitung sind an gelben Markierungen unten an den Eckrungen erkennbar. Seilanker, Signalstützen, Rangierertritte und Griffe sowie Zettelkästen und Anschriftenfelder ergänzen die Ausstattung der Fahrzeuge.

Einsatz

Während die nur 100 km/h schnellen Wagen im normalen Güterverkehr mit Stückgütern und verpackten Schüttgütern eingesetzt wurden, kamen die 120 km/h schnellen Wagen überwiegend in den Expressgutdienst und wurden somit auch in Reisezügen eingesetzt. Die Expressgutwagen sind von außen deutlich an der großen Aufschrift „GEP II“ zu erkennen.

1994 gelangten ca. 1.000 Fahrzeuge zur Deutschen Bahn AG. Wegen des fehlenden Bedarfs an zweiachsigen Wagen schieden sie jedoch bald aus. Im März 2002 wurde nur noch ein er in den

Bestandslisten geführt.

Die DB entwickelte auf Basis des UIC-Einheitswagens Gmhs 53 den rund zwei Meter längeren Wagen der Gattung Glm(e)hs 50, der ansonsten in allen Ausrüstungsmerkmalen ebenfalls den UIC-Vorgaben entsprach. Im Gegensatz zum Ausgangstyp hatte der Glm(e)hs 50 schon die neu auf zwei Meter Breite standartisierte Ladetür. Die Bauart erwies sich aber gegenüber den bekannten Vorkriegsbauarten als nur unwesentliche länger, was zu intensiven Diskussion führte. Gefordert war damals schon ein Wagen mit mind. 12,5 Meter Ladelänge, doch vielen war die Vergrößerung des Laderaumes nicht weit genug gegangen, währenddessen andere der Meinung waren, man hätte sich zu weit von den UIC-Vorgaben entfernt. Trotz aller dieser Meinungsunterschiede wurden von 1953 bis 1958 rund 12.000 Güterwagen gebaut, bis 1954 noch mit Bretterwänden, danach mit Plattenwänden. Rund ein Viertel aller Wagen erhielt eine Handbremse, anfänglich noch mit einem Blechbremserhaus. Mehr als 700 Waren waren mit einer E-Heizleitung versehen, um im Expressgutverkehr in Reisezügen eingereiht zu werden. Einige Wagen wurden langfristig vermietet und waren mit Werbeanschriften versehen. Bis Mitte der 1970er Jahre schieden die Wagen mit den Bretterwänden aus oder wurden mit Plattenwänden ausgerüstet. Seit 1965 wurden die Glm(e)hs 50 als Gbrs(-v) 245 bezeichnet. 1980, nachdem die Heizleitungen entbehrlich waren, erfolgte die Umzeichnung dieser Wagen in die Fahrzeuggattung Gos(-uv) 245. In den 1980er-Jahren wurde die Reduktion des Bestandes eingeläutet, allerdings wurden größere Bestände an die DR verkauft. Nur mehr drei Wagen erlebten den Jahrtausendwechsel und wurden noch im selben Jahr kassiert.

Modellvorstellung

Brawa hat diese Wagenbauart als Neuheit für das Jahr 2018 aufgenommen und im Dezember des gleichen Jahres abgeliefert. Der Hersteller hat Ausführungen der DB in den Epochen III und IV angekündigt, darüber hinaus noch mehrere Privatbahnwagen mit entsprechenden Firmenanschriften. Folgende Fahrzeuge waren angekündigt:

- 47268 – Privatwagen „Ültje/Russel“

- 47272 – Privatwagen „Afri Cola“

- 47273 – Privatwagen „Bluna“

- 47274 – Privatwagen „BASF Trocken Eis“

- 47277 – DB Glmehs 50

- 47278 – DB Glmhs 50

Vorgestellt werden drei Ausführungen, und zwar einen Privatwagen der BASF und zwei DB-Wagen. Alle Wagen werden bei Brawa zum UVP von € 39,90.

Modellvorstellung

Brawa übertrifft sich bei der Konstruktion und Detailierung dieses Güterwagenmodells wieder einmal selbst. Die Auslieferung der Neukonstruktion erfolgt natürlich in der bekannten und stabilen Plastikverpackung, indem das Modell paßgenau und in Folie umwickelt im Plastikeinsatz mit zusätzlichen Deckel abgelegt ist.

Das Modell ist aus Kunststoff hergestellt. Der Fahrzeugkasten ist einerseits mit Profilen versehen, gleichzeitig sind feine Nieten zu erkennen. Die Seitentüren sind fixiert und lassen sich nicht bewegen. Gleiches gilt auch für die Lüfterklappen, die durch ihre silberne Lackierung inkl. der Führungsschienen sich optisch von der braunen Kastenfarbe abheben. Die Highlight sind aber beim genaueren Betrachten des Modells zu erkennen. Verschiedene Haltegriffe, Schiebergriffe sind am Modell extra angesetzt. Der Zettelhalter ist erhaben dargestellt und silbern bedruckt. Silberfarbig ist auch das Fahrzeugdach mit seinen Erhebungen.

Das Fahrwerk ist dreidimensional ausgeführt und besteht aus einer vollständigen Bremsanlage an der Fahrzeugunterseite und zusätzlich einzeln angesetzten Aufstiegen und Tritte. Die Achsen weisen eine Dreipunktlagerung auf und werden von Metallachshalter geführt. Die Bremsbacken befinden sich in Radlaufebene.

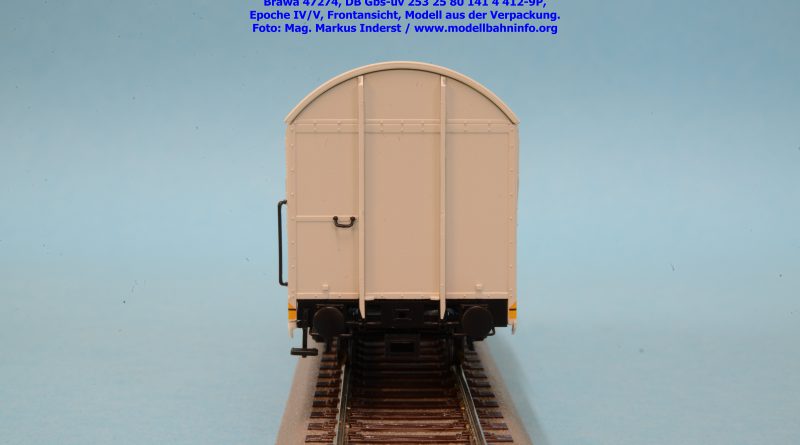

Bilder 47274

Das Modell ist beim Kastenaufbau und beim Dach weiß lackiert, das Fahrwerk ist schwarz. Der Firmenname ist in schwarzer Farbe angeschrieben, die anderen Aufschriften im blauen Farbton. Der Privatwagen trägt die Betriebsnummer 25 80 141 4 412-9P. Als Heimatbahnhof ist Ludwigshafen (Rhein) BASF angegeben. Im Fahrzeugrahmen stehen im Fahrzeugraster 4 REV 101 8.9.86.

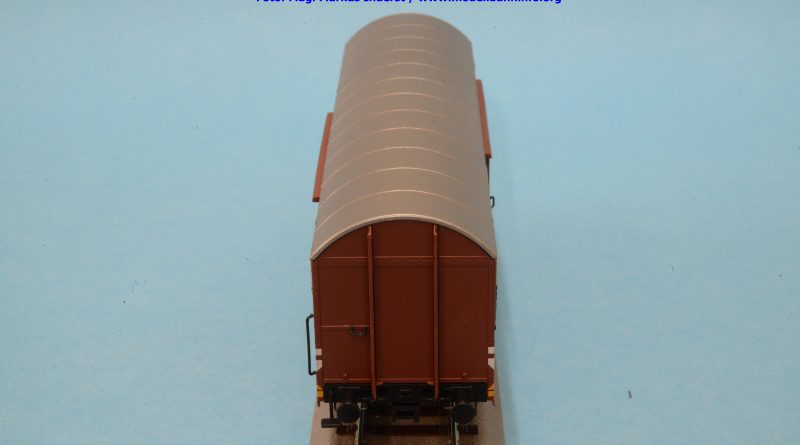

Bilder 47277

Der erste Epoche III-Wagen der DB entspricht der Gattung Glmehs 50. Als Betriebsnummer ist 204 718 angeschrieben, darüber DB als Eigentumskennung. Im Revisionsraster des RIV-Wagen steht 4 REV Har 4.6.60 Br als Anschrift zur letzten Fahrzeuguntersuchung.

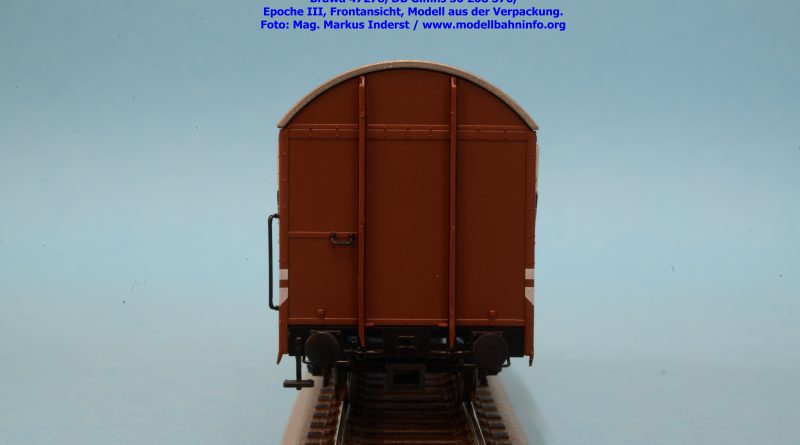

Bilder 47278

Dieser Epoche III-Wagen wird mit Bremserbühne ausgeliefert und gehört somit der Wagengattung Glmhs 50 und der Wagennummer 208376 an. Im Revisionsraster stehen die Angaben: REV Sz 24.9.60.

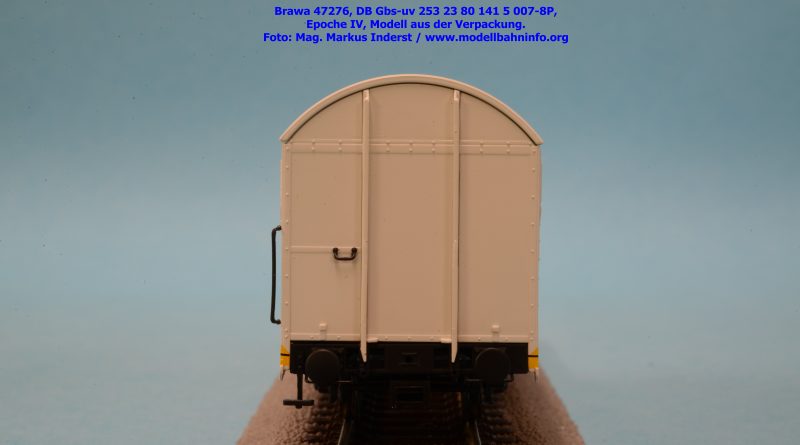

Bilder 47276

Dieser Güterwagentyp als BASF-Privatwagen wurde im letzten Jahr in einer andere Aufmachung bereits gestaltet. Das Neuheitenprogramm sieht eine Beschriftungsvariante des im weißen Wagenkasten gehaltenen Güterwagens vor. Bei den äußeren Anschriften ist wiederum die Aufschrift BASF Trocken Eis zu finden, geändert haben sich die Wagenanschriften. Die Betriebsnummer lautet diesmal wie folgt: Gattungsbezeichnung wird mit Gbs-uv 253 angegeben, die Betriebsnummer 23 80 141 5 007-8P. Im Revisionsraster werden die Untersuchungsdaten 4 REV 101 10.11.89 genannt. Das Modell wird zum UVP von € 42,50 angeboten.