Fleischmann 709581: Baureihe 94 DR

Ein sich rasch ausweitendes Streckennetz der deutschen Eisenbahnen im 19. Jahrhundert, und stetig steigende Verkehrslasten verlangten schon ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die Entwicklung stärkerer und größerer Lokomotiven. Der vorhandene schwache Oberbau und die geringen zulässigen Achslasten zwangen die Konstrukteure dazu, das Eigengewicht der Fahrzeuge auf mehrere Achsen möglichst gleichmäßig zu verteilen. Bei Lokomotiven dieser Konzeption ergaben sich nun aber Probleme beim Durchfahren enger Gleisbögen. Mit besonderen Fahrwerkskonstruktionen war man bestrebt, den Verschleiß von Schienen und Spurkränzen in vertretbaren Grenzen zu halten.

Edouard Beugniot (12. Februar 1822 – 25. Oktober 1878), Chefkonstrukteur der Elsäßischen Maschinenfabrik, schuf bereits 1859 eine Lokomotive, bei der zwei Kuppelachsen durch einen Schwenkhebel miteinander verbunden waren. Im Jahre 1868 entstanden die ersten Entwürfe für Lokomotiven der Bauart Meyer mit zwei Dampfdrehgestellen, denen der erwünschte Erfolg zunächst ausblieb. Adolf Klose (21. Mai 1844 – 2. September 1923), der spätere technische Leiter der Württembergischen Staatseisenbahnen (Juni 1885 bis 1896), erfand 1884 das nach ihm benannte Triebwerk mit den sich radial einstellenden Endachsen. Auch diese Konstruktion blieb ohne den erhofften, durchschlagenden Erfolg, der auch nicht dem von Christian Hagans (27. September 1829 – 26. August 1908) erfundenen Schwinghebeltriebwerk beschieden war. Von größerer Bedeutung für den Lokomotivbau war dann das zweiteilige Triebwerk mit dem vorderen Dampfdrehgestell, das Jules T. Anatole Mallet (23. Mai 1837 – 10. Oktober 1919) erstmals im Jahre 1886 verwirklichte. Wenig später veröffentlichte Richard von Helmholtz (28. September 1852 bis 10. September 1934) seine Arbeit mit dem Titel „Die Ursachen der Abnützung von Spurkränzen und Schienen in Bahnkrümmungen und die konstruktiven Maßnahmen zu deren Verminderung“. Karl Gölsdorf (8. Juni 1861 bis 18. März 1916), Ingenieur bei den Österreichischen Staatsbahnen, griff diese Gedanken auf, betrieb die weitere Entwicklung und schuf zur Jahrhundertwende die fünffach gekuppelte Lokomotive der Reihe 180 der Kaiserlich-königlichen Staatsbahn (KkStB). Charakteristikum dieser Bauart war die Seitenverschiebbarkeit der ersten, der dritten und der fünften Kuppelachse. Der vierte Radsatz wurde als Treibachse festgelegt.

In unveränderte Ausführung übernahm Preußen dieses Konstruktionsprinzip, nach dem im Jahre 1905 die Gattung T 16 entstand, deren Bau von Robert Garbe veranlaßt worden war. Eine spürbare Verbesserung der Laufeigenschaften wurde erreicht, nachdem bei späteren Lieferungen der dritte Radsatz als Treibachse herangezogen wurde. In ähnlicher Bauausführung entstanden ab 1908 die Tenderlokomotiven der Gattung XI HT (BR 94.19-21) der Sächsischen Staatsbahnen in der Lokomotivfabrik von Richard Hartmann in Chemnitz, von der eine Lokomotive nach 1945 bei den ÖBB als 794.2110 bis zum 15. Dezember 1953 verblieb. Ab 1913 erschien die stärkere preußische Gattung T 16.1, die eine der erfolgreichsten und langlebigsten Bauarten deutscher Tenderlokomotiven wurde. Diese Maschinen bewährten sich auf vielen Steilstrecken und im schweren Rangierdienst auf großen Bahnhöfen. Auch die kleinsten und letzten Länderbahn-Tenderlokomotiven der Achsfolge E, die Klasse Tn (DRG 94.1) der Württembergischen Staatseisenbahnen, hatten Endachsen nach dem Gölsdorf-Prinzip erhalten. Von diesen ab 1921 in Dienst gestellten Maschinen waren aber nur noch 30 Exemplare gebaut worden.

Baureihe 94.5-17 – die preußische T 16.1

Die Unterschiede zwischen der verstärkten T 16, wie sie von 1909 bis 1913 geliefert wurde, und der T 16.1, wie sie im Verlaufe des Jahres 1913 gebaut worden ist, sind nicht sonderlich markant. Auch die Beschreibung der T 16.1, die 1915 vom Königlichen Eisenbahn-Zentralamt herausgegeben wurde, spricht noch von einer T 16 verstärkter Bauart. Schwartzkopff lieferte 1913 sowohl Lokomotiven der verstärkten Bauart T 16 als auch Lokomotiven der Gattung T 16.1. Für diese T 16.1 galt das Musterblatt XIV 4 f.

Generell hatten alle T 16.1 ab Werk Abdampfvorwärmer und Kolbenspeisepumpe. Waren es anfangs die flachen Vorwärmer der Bauart Weir, wurden ab 1915 nur noch die zylindrischen der Bauart Knorr eingebaut. Die Weir-Vorwärmer wurden bei fälligen Untersuchungen gegen die Knorr-Version getauscht. Der Vorwärmer war auf dem Langkesselscheitel hinter dem Dampfdom untergebracht. Da auch im Laufe des Jahres 1913 bereits verstärkte T 16 mit Vorwärmer geliefert worden sind, ist sicherlich die Bauart der seitlichen Wasserkästen das markanteste äußerliche Unterscheidungsmerkmal zwischen verstärkter T 16 und T 16.1: Die seitlichen Wasserkästen der T 16.1 waren noch vorn der besseren Streckensicht wegen abgeschrägt und hatten Aussparungen für die Steuerung.

Die T 16.1 hatte einen Gesamtachsstand von 5.800 mm. Die Kuppelachsen 1 und 5 wiesen eine Seitenverschiebbarkeit von ± 26 mm auf, die Kuppelachsen 2 bis 4 waren fest im Rahmen gelagert: Treibachse war die dritte Kuppelachse. Die Lokomotive konnte Radien von 140 m (bei 24 mm Spurerweiterung) und die preußische Weiche 1:7 ohne Zwängen durchfahren.

Der Langkessel bestand aus zwei Schüssen mit 15 mm Blechdicke. Am vorderen Schuß war mit einem Winkelring die Rauchkammer angenietet, was bei den für preußische Lokomotiven dieser Zeit die typische, im Durchmesser größere Rauchkammer ergab. Zum Reinigen des Kessels waren elf kleinere Luken und fünf größere Tellerluken vorhanden. Während des ersten Weltkrieges (ab 1917) mußten auch bei den T 16.1 anstelle der kupfernen stählerne (flußeiserne) Feuerbüchsen eingebaut werden, weil Buntmetall nur noch für kriegswichtige Zwecke verwendet werden durfte.

Mit diesen Feuerbüchsen aus Flußstahl gab es anfangs erhebliche Probleme, weil das Material ungeeignet war. Erst Anfang der 1930er Jahre entwickelte Krupp mit dem I Z II-Stahl ein geeignetes Material für die Feuerbüchsen von Dampflokomotiven.

Der Abstand zwischen den Rohrwänden betrug 4.500 mm, in die Rohrwände waren 143 Heizrohre (41/46 mm ø) und 22 Rauchrohre (125/133 mm ø) in vier waagerechten Reihen eingezogen. Die Überhitzerrohre (30/38 mm ø) tauchten in die Rauchrohre ein und waren mit der Naßdampf- bzw. Heißdampfkammer des gußeisernen Dampfsammelkastens verbunden. Die Höhe der Überhitzung des Dampfes wurde durch Überhitzerklappen reguliert, die sich beim Öffnen des Reglers selbsttätig öffneten. Die Stellung der Klappen (Öffnungswinkel) konnte vom Heizerstand aus mittels Handrad und Schraubspindel geändert, d. h. die Höhe der Überhitzung konnte reguliert werden.

Als Speiseeinrichtung diente eine Kolbenspeisepumpe der Bauart Knorr in Verbindung mit dem Knorr-Oberflächenvorwärmer, der ca. 1/6 des Zylinderabdampfes erhielt. Die Kolbenspeisepumpe ist während der Fahrt oder bei kurzem Stillstand der Lokomotive benutzt worden, also wenn Zylinderabdampf oder noch Reserve im Vorwärmer vorhanden war. Bei längeren Stillstand speiste die Dampfstahlpumpe an der rechten Seite des Feuerbüchsmantels. Beide Pumpen hatten eine Leistung von 250 l/min.

Der Blechrahmen bestand, wie bei der verstärkten T 16, aus 25 mm dicken Blechen, die außer durch Pufferträger und Zugkasten noch durch zahlreiche Querverbindungen versteift wurden. Der mittlere Teil des Rahmens war als Wasserkasten ausgebildet, und die waagerechte Hauptversteifung, die von den Zylindern bis zur Feuerbüchse durchlief, bildete zugleich den Boden des Wasserkastens. Die Kupplungseinrichtungen entsprachen der preußischen Regelbauart und waren für eine Zugkraft von 40 t ausgelegt. Die Pufferfedern verkafteten einen Druck von 12 t.

Die Lokomotive wurde durch ein Zwillingstriebwerk mit außenliegenden, nach einem Modell abgegossenen Zylindern (also wechselseitig austauschbar) angetrieben. An jedem Zylinder war ein Ventildruckausgleicher der Bauart Knorr und an jedem Dampfeinströmrohr ein Luftsaugeventil vorgesehen, das beim Leerlauf durch einen im Führerhaus auf der Führerseite angebrachten Hahn mittels Druckluft geöffnet werden mußte. Das Schließen erfolgte selbsttätig durch die im Ventil befindliche Schraubenfeder.

Alle unter Dampf gehenden Teile (Kolben und Schieber) wurden von einer im Führerhaus (Heizerseite) befindlichen Schmierpumpe mit Öl versorgt, die über Gestänge (Hub einstellbar) vom fünften Kuppelradsatz angetrieben wurde. Alle Treib- und Kuppelstangen hatten geschlossene Köpfe mit nachstellbaren Lagern aus Rotguß und Weißmetallspiegel.

Die außenliegende Steuerung war eine der Bauart Heusinger mit Kuhnscher Schleife und ließ in beiden Fahrtrichtungen Füllungen von 74 % zu. Füllungen unter 15 % sollten nicht benützt werden, weil sonst wegen der geringen schädlichen Räume ein zu hoher Verdichtungsdruck entstand, der zu unruhigem Lauf der Lokomotive (Zuckbewegungen) führte. Die Dampfverteilung erfolgte durch Regelkolbenschieber (220 mm ø) mit doppelter innerer Einströmung.

Als Bremse war eine selbsttätig wirkende Dampfluftbremse der Bauarten Knorr oder Westinghouse vorgesehen. Abgebremst wurde die Treibachse beidseitig, der zweite Kuppelradsatz von vorn und der vierte Kuppelradsatz von hinten mit 72 % der Reibungsmasse der Lokomotive. Der Luftvorrat war anfangs in einem, später in zwei Hauptluftbehältern (quer am Rahmen unter dem Kohlekasten befestigt) von je 400 l Inhalt untergebracht. Die Druckluft lieferte eine zweistufige Luftpumpe an der rechten Seite des Langkessels vor dem Wasserkasten. Im Führerhaus war die vorgeschriebene Wurfhebelbremse vorhanden, und Steilrampenlokomotiven besaßen überdies eine Riggenbach-Gegendruckbremse. Als „besondere Einrichtungen“ nennt die amtliche Beschreibung:

- Druckluftsandstreuer, der in jeder Fahrtrichtung die beiden führenden Kuppelradsätze sandet.

- Rauchverminderungseinrichtung der Bauart Marcotty.

- Pyrometer zum Messen der Dampftemperatur im rechten Schiebergehäuse.

- Fernmanometer zum Messen des Druckes im rechten Schiebergehäuse.

- Spurkranznässung für den in Fahrtrichtung führenden Radsatz.

- Dampfheizeinrichtung für die Zugheizung.

Nach besonderen Bestimmungen konnte die Lokomotive noch zusätzlich erhalten:

- Gasbeleuchtung Bauart Pintsch.

- Wärmekasten für Speisen und Getränke.

Die T 16.1 besaß an Vorräten 8 m³ Wasser in den beiden seitlichen Wasserkästen und im Rahmenwasserkasten sowie 3 t Kohle im Kohlekasten hinter dem Führerhaus.

Verbesserungen an Fahrwerk und Kessel und vergrößerte Vorratsbehälter sind die Merkmale der Gattung T 16.1, die von 1914 bis 1924 mit 1.236 Exemplaren von mehreren Lokschmieden an die KPEV geliefert wurden. Die letzte Serie ging als Nachbau direkt in die Deutsche Reichsbahn, welche auch die Mehrzahl der preußischen Maschinen übernahm. Auch eine größere Anzahl von T 16.1 aus Baden, Elsaß-Lothringen und aus dem Saarland wurden zusammen mit polnischen Maschinen in späteren Jahren übernommen. Einige Maschinen kommen auf verschiedenen Steilrampen zum Einsatz, sie waren mit Riggenbach-Gegendruckbremse ausgerüstet. Die preuß. T 16.1, die bei der Reichsbahn als Baureihe 94.5-12 geführt wurden, verblieben nach dem Zweiten Weltkrieg bei der DB und DR. Die letzte DB-Lok schied 1955 aus dem Betrieb, bei der DR war es 1968 soweit.

Modellvorstellung

Die preußische T 16.1 kam befindet sich bei Fleischmann schon seit den 1970er Jahren im Sortiment und wurde 1985 nochmals neu aufgelegt. Die lange Produktionsdauer hat seither zu viele Modell- und Farb- bzw. Beschriftungsvarianten geführt. Die aktuelle Modellausführung der preußischen T 16.1 ist als Winterneuheit 2018/19 angekündigt worden. Umgesetzt wird eine Epoche IV-Variante der Deutschen Bundesbahn. Das Modell ist als Analogfahrzeug mit der Artikelnummer 709501 zum UVP von € 184,90 verfügbar, die digitale Version mit eingebautem DCC-Decoder (Artikelnummer 709581) kostet € 229,90; letztere ist auch unter analogen Anlagenbedingungen einsetzbar.

Verpackung

Die Reichsbahn 94.5-17 wird in der üblichen Fleischmann-Blisterbox ausgeliefert. Das Modell liegt paßgenau im Plastikeinsatz und wird neben dem Oberteil der Blisterbox noch zusätzlich durch eine darauf liegende Plastikfolie geschützt. Das Modell wird ohne Zurüstteile ausgeliefert und ist somit sofort einsetzbar. Unter dem Plastikeinsatz befindet sich auf dem Kartoninlet abgedruckte Betriebsanleitung, das Ersatzteilblatt sowie eine Garantieerklärung.

Technik

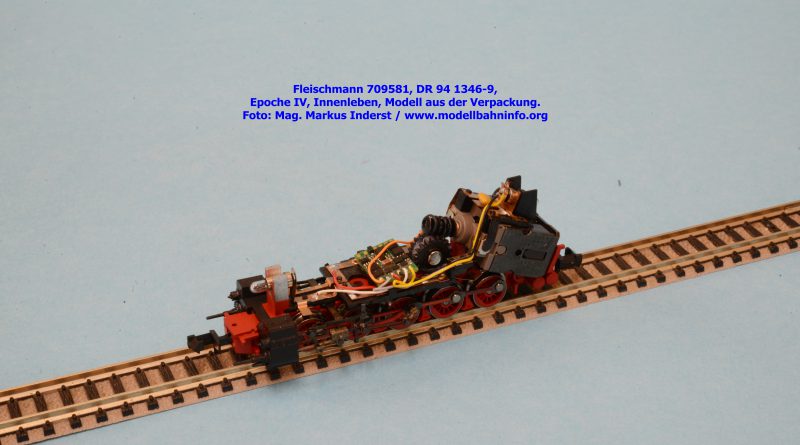

Das vorliegende Modell entstand auf Basis früherer Fleischmann-Konstruktion. Die Antriebskomponenten sind im Langkessel untergebracht. Um diesen abzunehmen, ist es notwendig, die Zentralschraube zwischen der zweiten und dritten Kuppelachse zu lösen, danach läßt sich das Gehäuse von vorne weg nach oben abziehen. Der Motor ist am hinteren Fahrzeugende platziert. Die Kraftübertragung erfolgt über den langen Wellenstummel direkt auf die Zahnräder der drei mittleren Kuppelachsen. Die anderen Kuppelachsen werden über die Kuppelstange mitgenommen. Die vierte Kuppelachse ist beidseits mit Haftreifen versehen. Die Kuppelachsen 1 und 4 sind star im Rahmen gelagert, die anderen Achsen sind gefedert in den Fahrzeugrahmen eingesetzt. Alle Achsen weisen ein unterschiedliches Seitenspiel für die Kurvenläufigkeit auf. Das Modell verfügt über keine Kurzkupplungskulisse, dafür ist eine sechspolige Schnittstelle vorgesehen, in welchem beim vorliegenden Fahrzeug schon ein DCC-Decoder eingebaut ist.

Fahrverhalten

Das Eigengewicht beträgt 46 Gramm. Die Vorbildgeschwindigkeit beträgt 40 bzw. 60 km/h (Werte in Klammer). Messungen bei 12 V Gleichstrom ergaben einen umgerechneten Wert von 176 km/h. Die berechnete Modellgeschwindigkeit ist gegenüber der Vorbildgeschwindigkeit um 340 % (ca. 193 %) zu hoch, gegenüber dem NEM-Wert – unter Berücksichtigung der Erhöhung um 50 % – ist sie sogar um 290 % (ca. 143 %) zu hoch.

Optik

Die markante Fleischmann-Konstruktion ist detailreich ausgeführt. Sämtliche Gehäuseteile wie Führerstand, Langkessel, die Wasserkästen und der Frontbereich sind mit zahlreichen Gravuren versehen, besonders die Nietreihen sind dezent nachgebildet, die wenigen Umlaufbleche bzw. Trittbereiche sind fein geriffelt dargestellt. Die Kesselleitungen sind erhaben ausgeführt. An der Lokrückwand ist ein hoher Kohlekasten aufgebaut. Am Führerhausdach ist der Lüftungsaufsatz mit seinen Seitenklappen zu erkennen. Bei der Rauchkammertüre sind ebenfalls alle freistehenden Teile in die Gehäuseform erhaben dargestellt. In den drei domigen Lokkessel sind als eigene Steckteile verschiedene Baugruppen bzw. -Fahrzeugteile (Glocke) extra eingesetzt. Die Frontlampen sitzen vorne am Fahrzeugrahmen auf, die hinteren Lampen sind an der Tenderrückwand fixiert. Das Laufwerk zeichnet sich durch Speichenradsätze in filigraner Ausführung aus. Die Steuerung sowie deren Gestängeteile sind ebenfalls sehr filigran ausgeführt.

Farbgebung und Bedruckung

Die Lackierung läßt sich einfach beschreiben, indem durch die bauliche Trennung von Fahrzeugteilen die unterschiedliche Lackierung sehr einfach umsetztbar ist. Das Modell ist sauber bedruckt, sämtliche Anschriften sind mittels einer Lupe trennscharf lesbar. Als Loknummer hat der Hersteller die 94 1346-9 ausgewählt. Die Lok ist beim Bw Suhl stationiert und gehört somit zur Rbd Erfurt. Das letzte Revisionsdatum stammt vom 30.06.70.

Beleuchtung

Die Beleuchtung erfolgt noch mit Glühlampen.

Bilder