Exact-train: SBB Gbs & DB Gbs 252

Die Wagen der Bauart Glmms 252 (Gbs 252) stellen den Abschluss der Entwicklung großräumiger Güterwagen bei der Deutschen Bundesbahn dar. Sie entstanden ab 1966 als Weiterentwicklung der bereits ab 1961 in großer Stückzahl beschafften gedeckten Fahrzeuge der Bauart Glmms 61 (Gbs 254). Die größten Unterschiede zwischen den beiden Bauarten sind das bei den Serienwagen der Bauart Gbs 252 fehlende Sprengwerk und die Einbaumöglichkeit einer automatischen Mittelpufferkupplung. Dazu mussten die Pufferträger entsprechend umgestaltet werden. Auf den Einbau einer Handbremse wurde verzichtet.

Bei den überkritischen Laufwerken der Wagen fanden gewalzte Vollräder mit UIC-Rollenachslagern Verwendung. Sie sind über neunlagige Blatttragfederpakete und Doppelschaken mit den Untergestellen verbunden. Die Wagen sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h ausgelegt und dürfen einen kleinsten Bogenhalbmesser von 35 m durchfahren.

Bei allen Wagen ist eine Druckluft-Klotzbremse der Bauart KE-GP vorhanden. Sie besitzt einen Bremszylinder, eine zweistufige und von Hand umzustellende Lastabbremsung. Der Bremszylinder überträgt seine Bremskraft über einen Gestängesteller und das Bremsgestänge auf einfache Bremsklötze.

Die Zugvorrichtung ist durchgehend und mit normalen Schraubenkupplungen und Zughaken bestückt. Die Stoßkräfte werden durch Ringfeder-Hülsenpuffer oder Hochleistungspuffer an den Stirnseiten auf die Nachbarwagen übertragen. Das Untergestell ist diagonalsteif und setzt sich aus den Außen- und Innenlangträgern zusammen. Diese werden durch Querträger und Pufferträger zu einem stabilen Rahmen zusammengefasst. Während bei den ersten Prototyp-Wagen noch ein Sprengwerk vorhanden ist. wurde bei den Serienwagen darauf verzichtet. Als Ausgangsmaterial wurden Profile aus einfachem Baustahl verwendet. Über dem Untergestell baut sich das Wagenkastengerippe aus senkrechten Stahlprofilen auf, die durch einen Obergurt miteinander verbunden und durch insgesamt vier Diagonalstreben versteift sind.

Für die Wandverkleidungen wurden ausschließlich Kunstharzplatten herangezogen. Zur Be- und Entladung steht auf jeder Längsseite eine manuell zu bedienende Schiebetür zur Verfügung. Sie besteht aus einem Stahlprofilrahmen und ist ebenfalls mit Kunstharzplatten verkleidet. Unter den Türen sind kurze Trittbügel zum Besteigen der Wagen angeordnet. Zusätzlich sind an jeder Längsseite vier Lüftungsöffnungen vorhanden, die ist. wurde bei den Serienwagen darauf verzichtet. Als Ausgangsmaterial wurden Profile aus einfachem Baustahl verwendet.

Über dem Untergestell baut sich das Wagenkastengerippe aus senkrechten Stahlprofilen auf, die durch einen Obergurt miteinander verbunden und durch insgesamt vier Diagonalstreben versteift sind. Für die Wandverkleidungen wurden ausschließlich Kunstharzplatten heran gezogen.

Zur Be- und Entladung steht auf jeder Längsseite eine manuell zu bedienende Schiebetür zur Verfügung. Sie besteht aus einem Stahlprofilrahmen und ist ebenfalls mit Kunstharzplatten verkleidet. Unter den Türen sind kurze Trittbügel zum Besteigen der Wagen angeordnet.

Zusätzlich sind an jeder Längsseite vier Lüftungsöffnungen vorhanden, die durch senkrecht verstellbare Schieber aus Leichtmetall verschlossen werden können. Aus zolltechnischen Gründen lassen sich die Schieber von innen verriegeln. Sie können auch zur Verladung langer Güter verwendet werden. Alle Wagen verfügen über ein Stahldach. Dieses besteht aus einem Holzrahmen mit zwölf Spriegeln und ist mit Stahlblech belegt. Die Dacheindeckung ist aus Wärmeschutzgründen von unten mit einer Spritzkorkschicht überzogen.

Für den Fußboden wurden mit Nut und Feder verlegte Kiefernholzbohlen verwendet. Ein Teil der Wagen ist zum Schutz der beförderten Güter mit einer Transportschutzeinrichtung der Bauart „Hamburg“ ausgestattet. Hierfür sind zwei Laufschienen in Längsrichtung im Dachbereich der Wagen vorhanden. An diesen Schienen sind Querwände verschiebbar aufgehängt.

Diese Wände werden von beiden Seiten bis an das Ladegut herangeschoben. In der verbleibenden Lücke befindet sich ein Gummisack, der mit Druckluft aufgeblasen werden kann. So presst er die Trennwände an das Ladegut und verhindert, dass sich das Ladegut bewegt. Aus betriebstechnischen Gründen sind Wagen mit dieser Transportschutzeinrichtung in festen Bahnhöfen beheimatet und werden überwiegend in festen Verbindungen eingesetzt. Denn an den Beladestellen müssen zum Aufblasen der Säcke entsprechende Druckluftlieferanten zur Verfügung stehen.

Hauptsächlich wurden die Wagen zum Transport empfindlicher Stückgüter herangezogen, aber auch lose Schüttgüter wurden in ihnen befördert. Ab 1972 waren alle Fahrzeuge in den EUROP-Park eingestellt und wurden dem entsprechend auch international eingesetzt. Auf Heizleitungen wurde verzichtet. Somit ist der Einsatz dieser Wagen in Reisezügen nur bedingt möglich.

Die Wagen wurden, wie auch andere Bauarten gedeckter Wagen, der bremstechnischen Sonderarbeit Nr. 7.2.233 unterzogen, so dass die Lastgrenze C im „s“-Verkehr von 22.200 kg auf 26.500 kg erhöht werden konnte. Im Jahre 1994 wurden noch ca. 570 Wagen von der DB AG übernommen, die sich aber nach und nach von ihnen trennte. Ende 2000 war nur noch ein Exemplar der Gbs 252 im Bestand.

Die Wagengattung Gbs 254

Die Wagen der Gattung Glmms 61 (Gbs 254) stellten die größten von der DB beschafften zweiachsigen gedeckten Güterwagen dar. Sie entstanden in den Jahren 1961 bis 1966 zunächst durch Umbau aus ca. 4.500 älteren gedeckten Wagen. Nachdem keine alten Wagen mehr zur Verfügung standen, wurden ausschließlich neue Materialien verwendet.

Die Forderungen nach einem gedeckten Wagen mit einem Achsstand von 8.000 mm und einer Ladelänge von 12.500 mm wurden bereits Ende der 1940er-Jahre laut. Der Bau scheiterte jedoch daran, daß zu dieser Zeit für solch große Wagen noch keine internationalen Vorschriften vorhanden waren und die Wagen deshalb nur im Inland hätten einsetzt werden können.

Erst Anfang der 1960er-Jahre wurde der Weg geebnet, und die Entwicklung des Glmms 61 konnte beginnen. Innerhalb von fünf Jahren wurden ca. 10.660 Fahrzeuge von fast allen namhaften Waggonherstellern an die Deutsche Bundesbahn geliefert. Als Weiterentwicklung entstanden im Jahre 1963 die Wagen der Gattung Gltmms 62 (Hbcs-uv 300) mit Stirndrehtüren.

Das zweiachsige, überkritische Laufwerk dieser Wagen verfügt über rollengelagerte Radsätze mit gewalzten Vollrädern. Die Federung übernehmen neunlagige Blattfederpakete. Doppelschakengehänge verbinden die Blattfedern mit den Federböcken des Untergestells. Der kleinste zulässige Bogenhalbmesser beträgt 35 m, die Höchstgeschwindigkeit 100 km/h. Die Fahrzeuge mit Heizleitung dürfen mit Sondergenehmigung in Reisezügen kurzzeitig mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h eingesetzt werden.

Die Bremse ist eine Knorr-Druckluftbremse der Bauart KE-GP. Ein Bremszylinder überträgt die Bremskraft über ein Bremsgestänge und einteilige Bremsklötze auf die Laufflächen der Räder. Ein Bremsgestängesteller und ein zweistufiger, von Hand umzustellender Lastwechsel sind ebenfalls vorhanden. Ein Teil der Wagen verfügt über eine Handspindelbremse, die von einer Stirnbühne aus bedient werden kann.

Die Fahrzeuge besitzen entweder Ringfeder-Hülsenpuffer oder Hochleistungspuffer zur Übertragung der Stoßkräfte. Die durchgehende Zugvorrichtung ist mit normalen Schraubenkupplungen und Zughaken ausgestattet. Ein Teil der Wagen ist zur Aufnahme einer automatischen Mittelpufferkupplung vorbereitet.

Das diagonalsteife Untergestell setzt sich aus Walzprofilen zusammen. Diese bilden die Längsträger sowie die Quer- und Pufferträger. Ein ebenes Sprengwerk verleiht dem langen Untergestell die nötige Steifigkeit. Die Fahrzeuge mit Handbremse sind an einer Stirnseite um eine 500 mm lange Bremserbühne verlängert.

Der Wagenkasten setzt sich aus senkrechten und diagonalen Stahl-Profilträgern sowie einem waagerechten Obergurt zusammen. Diese Obergurte sind bei den zuerst gebauten Wagen zweiteilig ausgeführt. Später gebaute Wagen weisen einteilige Obergurte auf. Die Wand- und Türverkleidungen bestehen aus unverdichteten Kunstharzholzplatten.

Der Fußboden setzt sich aus mit Nut und Feder verlegten Holzbohl en zusammen. Zur Beladung ist auf jeder Längsseite in der Mitte eine große, einflügelige Schiebetür vorhanden. Acht Lüftungsöffnungen in den Seitenwänden sorgen für eine ausreichende Belüftung der Wagen. Die Öffnungen können durch Leichtmetallschieber verschlossen werden. Aus zolltechnischen Gründen ist es möglich, die Schieber und Türen zu verriegeln.

Das Dach ist je nach Bauserie mit PVC oder mit Stahlblech gedeckt. Das PVC-Dach der zuerst gebauten Wagen besteht aus einem Dachrahmen mit 14 Spriegeln. Dieser Rahmen trägt eine Holzverschalung, auf die der PVC-Zugvorrichtung Belag aufgebracht ist. Der Dachrahmen des Stahldaches, das bei den Wagen ab der Nummer 150 1 910 verwendet wurde, verfügt nur über zwölf Spriegel. Die Dacheindeckung ist von unten mit einer Spritzkorkschicht wärmeisoliert.

Die Fahrzeuge mit den Nummern 150 4 150 bis 150 4 249 und 150 4 948 bis 150 4 967 sind mit einem Polyesterdach überdeckt. Aus Gründen der Gewichtseinsparung sind hier auch die Schiebetüren aus Polyester hergestellt. Für den Einsatz in Reisezügen sind rund 950 Wagen mit einer elektrischen und einer Dampfheizleitung ausgestattet.

Die Bundebahndirektion Hamburg entwickelte für die Wagen der Gattung Glmms 61 eine Transportschutzeinrichtung. Diese besteht aus zwei Laufschienen, die unter halb des Daches durch Querschienen mit dem Dachspriegel fest verbunden sind. An den Laufschienen sind Quertrennwände verschiebbar aufgehängt, zwischen die die einzelnen Ladegutstapel lückenlos verstaut werden können. In der Wagenmitte sind zwischen zwei Trennwänden durch Faltenbälge geschützte Gummiluftsäcke vorhanden. Diese können durch einen ortsfesten Kompressor oder eine Preßluftflasche aufgeblasen werden und füllen dann den Leerraum zwischen den Trennwänden in der Wagenmitte aus. Die Wagen mit dieser Transportschutzeinrichtung müssen fest in Bahnhöfen beheimatet sein.

Die großräumigen Fahrzeuge werden bevorzugt zum Transport großer Stückgüter mit geringer Dichte, wie z. B. Möbel oder Verpackungenmaterialien eingesetzt. Im Rahmen von Aufarbeitungen wurde zur Gewichtseinsparung bei den Wagen mit Handbremse die 500 mm lange Bühne gegen einen nur 300 mm langen Steg ausgetauscht. Im Jahre 1986 verkaufte die DB einen Teil der Gbs 254 an die Deutsche Reichsbahn. 59 dieser Wagen gelangten im Jahre 1994 zur DB AG, wurden aber nicht mehr umgezeichnet, sondern ausgemustert.

Von der DB übernahm die DB AG ca. 6.000 Wagen. Ihr Bestand war im Jahre 1998 auf ca. 400 Wagen gesunken. Nach ihrer Ausmusterung gelangten einige Wagen zu Privatbahnen oder wurden als Bahnhofswagen benutzt.

Modellvorstellung

Das Gebrüderpaar Keppel aus den Niederlanden ist immer wieder für eine Überraschung gut, indem nach den bekannten Oppeln nun auch bekannte Standardwagen wie der Gbs ins Programm aufgenommen wurde. Das erste Modell betraf die Ausführung der Niederländischen Staatsbahnen, gefolgt von den SBB-Wagen und der DB-Wagenfamilie Gbs 252/254.

Die Auslieferung der Modelle erfolgt diesmal in einer sehr robust gestalteten Kartonschachtel mit Styropor-Einsatz. Darauf ist ein Plastikdeckel gestülpt, und das Modell ist mit einer dünnen Folie umwickelt. Im extra beigeführten Zurüstbeutel werden die Kupplungen und Bremsschläuche mitgeliefert.

Das Gehäuse des Güterwagens ist aus Kunststoff gefertigt und weist zahlreiche Gravuren und Detailierungen auf. Der Hersteller hat bei der Modellumsetzung auf die exakte Nachbildung des Daches, der Stirnseiten und des Sprengwerkes geachtet. Am Wagenboden findet sich nicht nur die Kurzkupplungskulisse, sondern auch die vollständig nachgebildete Bremsanlage wieder. Der Wagenboden ist zur Erhöhung des Eigengewichtes aus Metall gefertigt. Die Seitenwände fallen einerseits durch ihre glatten Wandflächen auf, aber auch durch die Nieten an den Übergängen und den einzelnen Stehern und Verstärkungen zwischen den Wagenfeldern. Weder die Wagentüre noch die Lüfterklappen sind beweglich, dafür aber vorbildgerecht und detailreich nachempfunden. Der Türverschluß, die Haltegriffstangen, die Trittbretter und weitere Anbauteile sind aus Metall gefertigt und eigens am Modell angesetzt. Die Pufferteller weisen ringrunde Bohrungen auf und sind als Federpuffer ausgeführt.

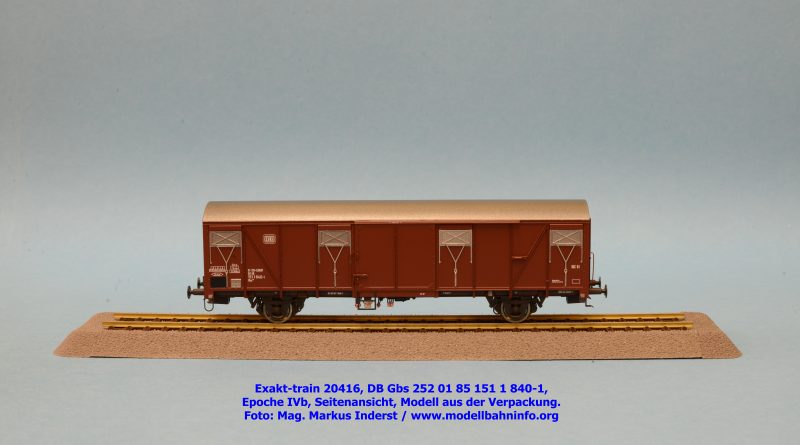

Der hier vorgestellte Gbs 252 wird unter der Artikelnummer 20416 zum UVP von € 47,60 an den Fachhandel ausgeliefert. Der Wagen gehört der Epoche IVb an und erhielt die Betriebsnummer 01 80 151 1 840-1. Als Revisionsdatum ist am Längsträger 4 REV Fda 18.12.81 angeschrieben.

Modellvorstellung 20416 – DB Gbs 252

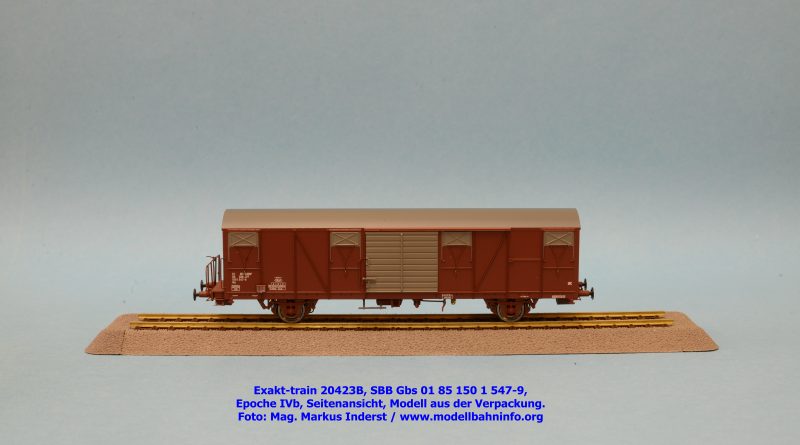

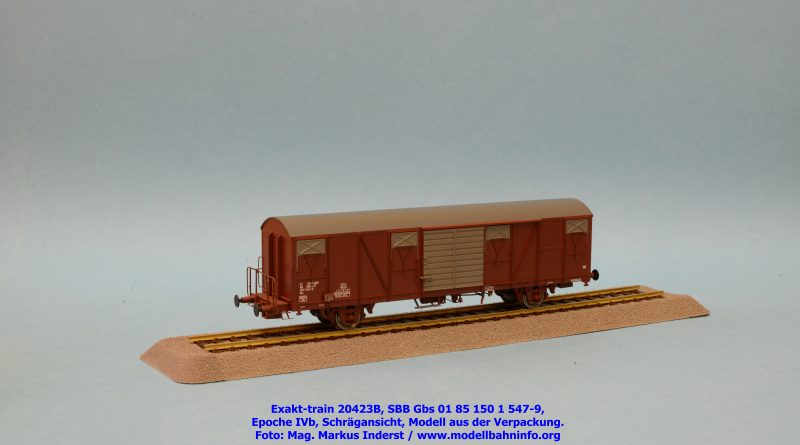

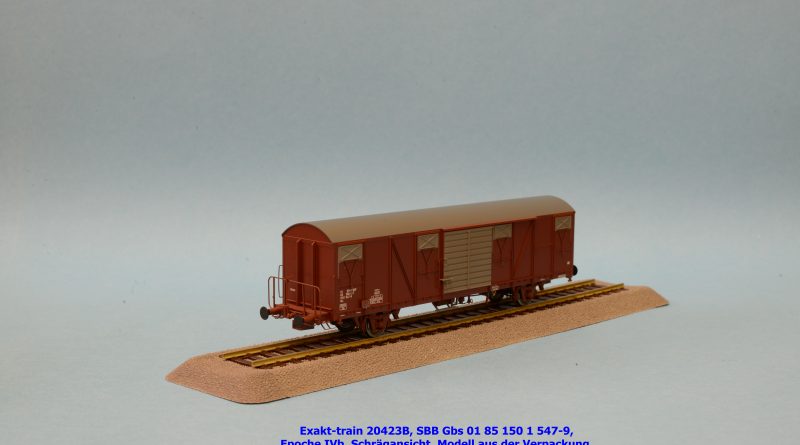

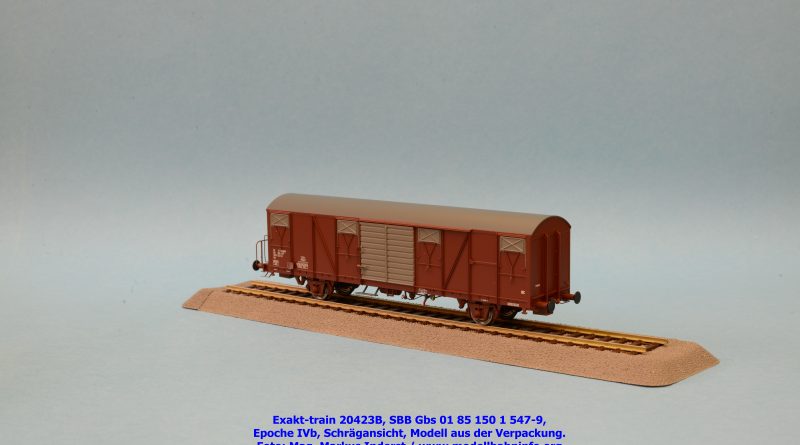

Modellvorstellung 20432B – SBB Gbs

Der vorgestellte SBB-Wagen ist aus dem Zweierset 20432 entnommen. Das Set ist zum UVP von € 98,60 erhältlich. Der SBB Gbs unterscheidet sich zum DB-Fahrzeug einerseits durch die Ausführung mit einer Bremserbühne und der gerippten Wagentüre, zum anderen durch eine geänderte Versteifung der Wagenfelder. Auch hier sind verschiedene Anbauteile zur optischen Aufwertung des Modells montiert. Der Wagenboden ist ebenfalls aus Metall gefertigt, die Bremsanlage wiederum vorbildgerecht nachgebildet.

Der SBB-Wagen ist mit der Betriebsnummer 01 85 150 1 547-9 angeschrieben und entspricht in dieser Ausführung der Epoche IVb. Im Revisionsraster sind als letzte Untersuchungsdaten die Angaben 6 REV Yv 8.12.82 zu lesen.

Bilder