Baureihe 236 der DB – Fleischmann 421605

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges befand sich ein großer Teil der im Auftrag der Deutschen Wehrmacht gebauten 292 Diesellokomotiven der Bauart WR 360 C im Bereich der drei Westzonen. Viele der Maschinen, mit einer Nennleistung von 360 PS, waren schadhaft und wurden in Ausbesserungswerken der Bahn und im Privat-Ausbesserungswerk PAW Kiel instandgesetzt. Die Maschinen waren zunächst für den Verschiebedienst vorgesehen. Der große Mangel an einsatzfähigen Dampflokomotiven führte jedoch dazu, daß die nun als V 36 bezeichneten Triebfahrzeuge auch im Personenzugdienst des Vorortverkehrs eingesetzt wurden. Zu den vorhandenen Maschinen kamen auch noch 13 Loks, die in den Jahren 1947/48 in der Holsteinischen Maschinenbau AG aus vorhandenen Teilen fertiggestellt wurden. Die Holmag war die Nachfolgerin der Firma Deutsche Werke Kiel, aus der schließlich die MaK hervorging.

Um den weiteren Bedarf zu decken, hatte die MaK im Auftrag des BZA München von März bis November 1950 eine letzte Serie von 18 Lokomotiven an die Deutsche Bundesbahn geliefert, die damit schließlich über insgesamt 109 Maschinen verschiedener Bauartvarianten der Baureihe V 36 verfügte. Einsatzschwerpunkte waren die Ballungsräume um Bremen, Frankfurt und Wuppertal. Ursprünglich vorhandene Zweifel an der Betriebssicherheit bei der Zugförderung auf Hauptbahnen konnten durch eingehende Untersuchungen des Maschinenamtes Bremen rasch ausgeräumt werden.

Hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit erwiesen sich die Motorlokomotiven den Dampflokomotiven als durchaus ebenbürtig; in ihrer Wirtschaftlichkeit waren sie der dampfenden Konkurrenz sogar überlegen. Vergleichende Untersuchungen mit Dampflokomotiven der Baureihen 78.0-5 und 91.3-18 ergaben, daß die V 36 bei geringerer Zugkraft und Höchstgeschwindigkeit eine bessere Anfahrbeschleunigung aufzuweisen hatte. Diese Eigenschaft war eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz im Nahverkehr mit den oft sehr kurzen Halteabständen. Weitere Vorteile waren die leichte Bedienbarkeit und der große Aktionsradius der Motorlokomotiven. Die ursprünglich 400 l fassenden Kraftstoffbehälter wurden zunächst auf 700 l vergrößert und erlaubten im Nahverkehr einen Fahrbereich von 450 km mit einer Anhängelast von 75 t. Um den Aktionsradius bei gleichzeitiger Verringerung der erforderlichen Leerfahrten und Rangierbewegungen noch zu erweitern, wurde der Treibstoffvorrat schließlich auf 1.000 l und danach auf 1.500 l vergrößert. Der mitgeführte Kraftstoff reichte nun für zwei Betriebstag bzw. eine Fahrstrecke von 1.000 km. Die erforderlichen Zusatzbehälter wurden auf dem Motorvorbau vor dem Führerhaus angebracht.

Die einfache Bedienung und Wartung der Motorlokomotiven erlaubte den problemlosen Einsatz im Wendezugbetrieb. Wenn die Lokomotive am Zugende lief, wurde sie vom Steuerwagen aus durch Tonsignale geführt. Der besonders geschulte Beimann auf der Lok hatte nur die erforderliche Triebkraft einzustellen. Diese Garnituren galten als Triebwagenzüge und konnten in beiden Fahrtrichtungen mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gefahren werden. Da das Wenden bzw. das Umsetzen der Lok an den Wende- und Endbahnhöfen entfiel, konnte der Betriebsablauf beschleunigt und die Zugfolge verdichtet werden.

Besondere Erfolge durch die Umstellung des Nahverkehrs auf Motorlokbetrieb konnten im Bremer Raum erzielt werden. Die Vorortstecken Bremen Hbf – Burg – Vegesack – Farge hat eine Länge von 28 km mit insgesamt elf Zwischenhaltestellen. Von Bremen Hbf bis zum Kopfbahnhof Vegesack war die Strecke als zweigleisige Hauptbahn ausgewiesen, von Vegesack bis Farge als eingleisige Nebenbahn mit stark wechselnden Steigungen und Gefällen mit Neigungen bis 1:50.

Die Reisegeschwindigkeit der Dampfzüge, bestehend aus einer Lok der Baureihe 78.0-5, neun dreiachsigen Abteilwagen und einem Packwagen, lag auf der Strecke von Bremen bis Vegesack bei 30 km/h. Auf der sich anschließenden Nebenbahn sank die Reisegeschwindigkeit auf 22 km/h. Unter Berücksichtigung des Umsteigens in Vegesack betrug die Gesamtreisezeit von Bremen Hbf bis Farge rund 75 Minuten. Im Sommer des Jahres 1949verkerhrte nur noch je ein Dampfzugpaar morgens und nachmittags. Der übrige Verkehr wurde von vier Motorzugeinheiten übernommen. Ein solcher Motorzug bestand aus einer Lok der Baureihe V 36 und drei großräumigen Leichtbau-Drehgestellwagen, von denen der letzte mit einem Steuerabteil versehen war. Bei gleicher Anzahl der eingesetzten Triebfahrzeuge konnte der Verkehr zwischen Bremen und Vegesack von 19 auf 30 Zugpaare und zwischen Vegesack und Farge von 13 auf 19 Zugpaare verdichtet werden. Die Gesamtreisezeit sank auf 68 Minuten. Die Dampflokomotiven mußten nach 70 bis 100 km Wasser fassen und nach 200 bis 300 km ihren Kohlenvorrat ergänzen, ihre Laufleistungen lagen bei 216 km je Betriebstag. Bei den Diesellokomotiven betrug die täglich Laufleistung dagegen bei 342 km.

Als Antriebsaggregat dienten langsam laufende, stehend angeordnete Sechszylinder-Viertakt-Dieselmotoren der Firmen Deutz und Motoren-Werke Mannheim. Der KHD-Motor arbeitet mit direkter Einspritzung, der MWM-Motor nach dem Vorkammerverfahren. Die Kraftübertragung erfolgte über Voith-Strömungsgetriebe durch das Stufen- und Wendegetriebe auf die Blindwelle und von dort über Kuppelstanden auf die Räder. Angelassen wurden die Fahrzeuge mit Druckluft von 30 bar, die in zwei Stahlflaschen gespeichert war. Diese Flaschen wurden über ein wassergekühltes, über dem ersten Zylinder angeordnetes Ladeventil bei laufendem Motor gefüllt.

Die Diesellokomotiven der Baureihe V 36 verfügten über eine vollständige Bremsausrüstung mit Führerbremsventil und Zusatzbremse sowie über eine Hauptluftbehälterleitung, über die der Zug vom Steuerwagen aus gebremst werden könnte. Ein Kolbenverdichter, über Keilriemen von der Motorwelle angetrieben, erzeugte für die Bremsen die erforderliche Druckluft. Der Führerstand der Motorlokomotiven verfügte über eine wirksame Kühlwasser-Fußbodenheizung. Eine Einrichtung für Zugheizung war aber nicht vorhanden.

In Kurzbeschreibungen sollen nun die Fahrzeuge mit ihren charakteristischen Baumerkmalen beschrieben werden:

Baureihe V 36.0

Aus der Serie der kleinsten und leichtesten Ausführung der Bauart WR 360 C 12 gelangten nur drei Exemplare in den Bestand der Deutschen Bundesbahn. Dies waren die Maschinen V 36 001 und 002 von Orenstein & Koppel und die V 36 003 von BMAG (vorm. Louis Schwartzkopff), die alle aus dem Jahre 1938 stammten.

Die Länge über Puffer betrug nur 8.700 mm. Als Höchstgeschwindigkeit waren nur 45 km/h zugelassen. Die als V 36 001 bezeichnete Maschine war 1955 von der DB umgebaut und danach als V 36 239 bezeichnet worden. Im Mai 1962 erfolgte der Verkauf an die Bremervörde-Osterholzer Eisenbahn (BOE), bei der sie bis 1980 diente. Die V 36 002 fuhr ab 1967 bei den Verkehrsbetrieben der Grafschaft Hoya (VGH) und die V 36 003 kam als Lok 276 zur Buxtehude-Harsefelder Eisenbahn. Inzwischen waren allerdings schon einige Umbauten vorgenommen worden. Dazu zählten der Aufsatz auf dem Vorbau und andere Türen im dessen vorderem Bereich. Wie alle anderen Lokomotiven der Bauart WR 360 C hatten auch diese Maschinen eine Tür in der Rückfront des Führerhaues und davor eine Übergangseinrichtung.

Baureihe V 36.1-2

In dieser Gruppe waren alle Fahrzeuge mit einer Länge über Puffer von 9.200 mm und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 55 bis 60 km/h zusammengefaßt. Bei Festlegung der fortlaufenden Nummerierung war nur zu Beginn eine Einteilung nach verschiedenen Herstellern vorgenommen worden. Danach läßt sich diese Ordnung nicht mehr erkennen. Am Bau der von der Wehrmacht übernommenen 65 Fahrzeuge waren die Firmen BMAG, Deutz, DWK, Henschel, Krupp und Orenstein & Koppel beteiligt. Hinzu kamen die fünf Maschinen, die 1947/48 bei Holmag aus vorgefertigten Teilen als V 36 150 bis 154 entstanden. Weitere neun Fahrzeuge bestelle das Zentralamt mit dem Vertrag 01.039/35.5001 als V 36 155 bis 162 bei der inzwischen in MaK umbenannten Holmag. Bereits bei der Abnahme waren die V 36 151 bis 162 in V 36 252 bis 262 umgezeichnet worden. Nur die V 36 150 die einen Sechszylinder-Dieselmotor RHS 235 S von MWM mit 360 PS erhalten hatte, behielt die ursprüngliche Betriebsnummer. Alle anderen Loks fuhren mit dem Sechszylinder-Diesel V 6 M 436 von KHD. Bei gleicher Länge über Puffer hatte die V 36 262 einen größeren Achsstand von 4.400 mm erhalten.

Die Fahrzeuge wurden zunächst nur im Verschiebedienst und bei der Bereitstellung von Reisezugwagen in Bahnknotenpunkten eingesetzt. Nach entsprechender Ausrüstung konnten sie aber auch im Personenzugnahverkehr von Ballungsräumen verwendet werden.

Hierbei bewährten sich die Maschinen sehr gut und verdrängten einige der überalterten Dampflokomotiven. Im Rahmen von Instandsetzungen und Modernisierung erhielten ein Teil der Fahrzeuge größere Kraftstoffbehälter, geräuschisolierte Führerhäuser, Sicherheitsfahrschaltung und die für einen Wendezugbetrieb erforderlichen Einrichtungen. Neben Änderungen von Türen zum Maschinenraum und der Auspuffanlage wurden bei zahlreichen Fahrzeugen das Führerhausdach aufgeschnitten und über der Öffnung ein kanzelartiger Aufbau errichtet, der eine viel bessere Streckensicht ermöglichte. Alle für den Betrieb erforderlichen Bedienelemente und Anzeigeinstrumente mußten entsprechend höher gelegt werden. In ihrer Ausführung unterschieden sich die „Kanzeln“ mitunter recht stark voneinander. Völlig neu gestaltet wurde das Führerhaus der V 36 238. Das ursprüngliche Tonnendach entfiel ganz, die Seitenwände wurden abgeschrägt nach oben zu einem hohen Aufbau mit kleinem Schutzdach verlängert. Die Einsteige waren gerade und zurückgesetzt angeordnet. Diese Lok blieb ein Einzelstück und wurde nach Einsätzen in Wuppertal-Steinbeck, Finnentrop und Braunschweig im Dezember 1977 ausgemustert.

Baureihe V 36.3

Ab 1938 hatten die DWK verschiedene Lokomotiven für die Wehrmacht entwickelt, die sich von der Einheitsbauart WR 360 C sehr deutlich unterschieden. Zehn dieser Loks befanden sich noch im Bestand der Deutschen Bundesbahn. Eine Sonderstellung nahm das Einzelstück ein, das im Jahre 1938 bei den DWKK unter der Fabriksnummer 610 als Vorauslok entstand. Diese Fahrzeuge mit Mittelführerstand hatten eine mechanische Kraftübertragung erhalten. In Leistung und Getriebeauslegung entsprach die Lok den Erwartungen. Weniger gut war dagegen die Laufruhe bei höherer Geschwindigkeit. Ursache war der sehr kurze Achsstand von 3.500 mm mit der dahinter angeordneten Blindwelle. Bei der Deutschen Bundesbahn war die als V 36 310 bezeichnete Maschine nicht sehr beliebt. Zusammen mit V 36 301 wurde sie ab 1954 unter der Bahndienstnummer 9678 mit einem Schienenschleifzug der DB eingesetzt. Im Jahre 1962 war die Lok an die Westfälische Landes-Eisenbahn (WLE) verkauft und dort 1974 verschrottet worden.

Nach der Vorauslok mit der späteren Nummer V 36 310 schufen die DWK ab 1940 im Auftrag des Militärs noch weitere Diesellokomotiven mit mechanischer Kraftübertragung und mit einer Leistung von 360 PS. Im Gegensatz zum Prototyp war die Blindwelle nun zwischen dem zweiten und dritten Radsatz angeordnet worden. Aus dem nun größeren Achsstand ovn 4.200 mm resultierten wesentlich bessere Laufeigenschaften. Das Führerhaus war am Ende der Lok angeordnet, dies erleichterte den Einsatz in Doppel-Traktion beim Transport schwerer Lasten.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gingen acht Lokomotiven mit den Fabriknummern 688 bis 694 und 774 in den Bestand der Deutschen Bundesbahn über, bei der sie die Betriebsnummern V 36 301, 311 bis 315, 317 und 318 trugen. Nach ihrer Instandsetzung dienten die Fahrzeuge im Rangierdienst. Zusammen mit der V 36 310 bespannte die V 36 301 mit der Bahndienstnummer 9679 ab 1954 einen Schienenschleifzug der DB. Im Jahre 1961 ging die Lok in den Besitz der Minder Kreisbahn über, an die zuvor auch noch die Maschinen V 36 311, 312, 314, 316 und 318 verkauft wurden. Drei Exemplare diese Bauart sind erhalten geblieben.

Baureihe V 36.4

Trotz der zügigen Instandsetzung der vorhandenen Diesellokomotiven aus den Wehrmachtsbeständen, bestand bei der Deutschen Bundesbahn zu Beginn der 1950er Jahre noch ein großer Mangel an leistungsfähigen Fahrzeugen mit Brennkraftantrieben. Aufgrund der guten Betriebserfahrungen mit den Maschinen der Baureihe V 36 entschloß sich die DB zur Vergabe eines Auftrags für eine Nachbauserie von 18 Lokomotiven, die von der MaK im Jahre 1950 mit den Betriebsnummern V 36 401 bis 418 ausgeliefert wurden. Die Konstruktion und Bauausführung entsprach weitgehend den bereits vorhandenen Maschinen, wies jedoch einige Verbesserungen auf. Neue Turbogetriebe von Voith und der Einbau größerer Kraftstofftanks und Luftbehälter führten zu einer etwas größeren Länge über Puffer von 9.240 mm. Auch bei der Anordnung und Ausführung der Seitentüren vom Vorbau ergaben sich Änderungen gegenüber der Ursprungsbauart. Bei sonst gleicher Gestaltung hatten die V 36 416 und 418 eine Vollsichtkanzel auf dem Führerhaus erhalten. Nach ihrer Abnahme kamen 16 Maschinen im Bw Frankfurt am Main 1 zum Einsatz die beiden letzten beim Bw Bamberg.

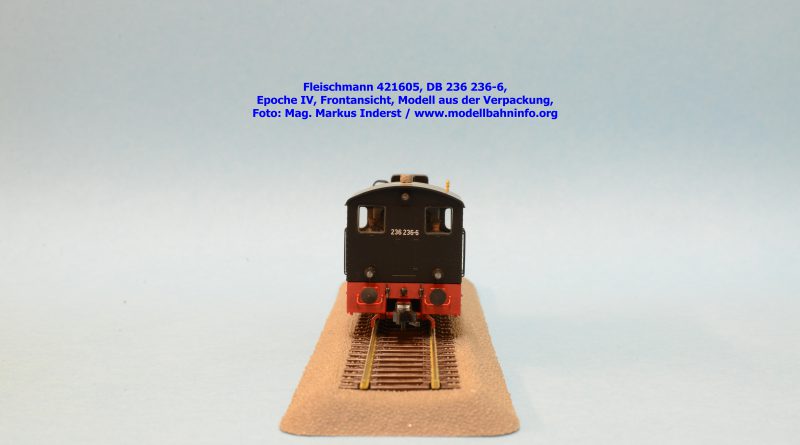

Modellvorstellung

Das diesjährige Neuheitenprogramm sah eine Ausführung dieser Wehrmachtslokomotive in der gewöhnlichen DB-Ausführung ohne Kanzel vor. Die analoge Lok in der Epoche IV-Beschriftung ist als Artikelnummer 421605 zum UVP von € 129,– angekündigt, die Ausführung mit Digitalfunktionen (421685) bzw. als gleichwertige Wechselstromausführung (391685) ist zum UVP von € 199,– zu bekommen.

Verpackung

Die Auslieferung der ex-Wehrmachtslok erfolgt in einer zweifachen, ausgestalteten Kartonschachtel (Unterteil und Deckel). Das Unterteil nimmt den von Roco-Loks bereits bekannten Schaumstoffkern auf, in welches die Diesellok formmäßig eingepaßt ist. Die Lok ist durch eine Plastikfolie umgeben, die das Herausziehen aus dem schützenden Schaumstoffkern erleichtert. Mitgeliefert wird die Betriebsanleitung, das Ersatzteilblatt und ein Zurüstbeutel, in welchem Teile wie Windabweiser, Griffstangen, Bremsschläuche und Kupplungsimitationen beiliegen.

Technik

Die Antriebskomponenten sind unter dem Vorbau versteckt. Das Gehäuseoberteil ist über vier Schrauben am Chassis befestigt. Die Schrauben befinden sich im Fahrwerksbereich, und nach dem Lösen läßt sich das Plastikgehäuse nach oben abziehen. Der Mittelmotor befindet sich über den beiden, vorderen Achsen. Die Schwungmasse ist an das Vorbauende situiert, am anderen Ende befindet sich die Welle, deren Kraftübertragung mittels Zahnräder auf die hintere Achse und die Blindwelle erfolgt. Die vorderen Räder werden über die gemeinsame Kuppelstange antriebsmäßig mitgenommen. Der erste Radsatz verfügt über zwei Haftreifen.

Die Fahrzeugplatine umgreift einen Teil des Motors und sitzt auf dem Fahrzeugrahmen auf der Höhe des Fußbodens. Die Platine sieht eine achtpolige Schnittstelle nach NEM 652 vor, der Ablageort für den Decoder ist zwischen Führerhaus und anschließendem Vorbau. Die Lok verfügt beidseitig über eingeschränkt ausschwenkbare Kurzkupplungskulissen.

Fahrverhalten

Das 227 Gramm schwere Modell zeigte bei seinen 20 Testrunden ein unterschiedliches Fahrverhalten. Für die erste Runde wurden knapp 20 Sekunden benötigt, danach wurde die Lok bis zur siebten/achten Runde immer schneller und pendelte sich dann im letzten Dritte bei knapp unter 15 Sekunden ein. Die weiteren Angaben sind daher Durchschnittswerte

Das Vorbild hat eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Messungen bei 12 V Gleichstrom ergaben einen umgerechneten Wert von ca. 77 km/h. Die berechnete Modellgeschwindigkeit ist gegenüber der Vorbildgeschwindigkeit um ca. 28 % zu hoch, gegenüber dem NEM-Wert – unter Berücksichtigung der Erhöhung um 30 % – ist die Modellgeschwindigkeit um ca. 2 % zu gering.

Optik

Verschublokomotiven früherer Tage haben die Eigenheit an sich, nicht wie viereckige „Einheitscontainer“ auszusehen. Im Vorbau sind verschiedene Drehtüren und Klappdeckel vorgesehen, die Fleischmann sauber angraviert hat. Dies wird auch durch das Lamellengitter an der Frontseite ersichtlich. Die begehbaren Plattformen des Lokrahmens weisen geriffelte Oberflächen auf. Das Führerstand ist ebenso mit feinen und tiefen Gravuren versehen. Bei genauerer Betrachtung werden überall die feinen Noppen als Nietenimitationen sichtbar. Während die Griffstangen für die Führerstandstüren schon werkseitig montiert sind, müssen die Windabweiser selbst montiert werden. Weitere Zurüstteile sind bei der Leiter zu Beginn des Vorbaues zu montieren. Die Lokpfeife, das Typhon und die Glocke sind eigens angesetzt.

Der Fahrzeugrahmen trägt unterflurig verschiedene Anbauteile wie die Luftbehälter oder die Kühlschlangen. Die Speichenräder wirken etwas plastikhaft. Dafür sind die Kuppelstangen wiederum dezent ausgeführt. Unterhalb der Pufferbohlen wurden eigens angesetzte Haltestangen eingesetzt.

Farbgebung und Beschriftung

Die einfach im Farbschema gehaltene Lok ist sauber in grüner Farbe seidenmatt lackiert. Die Anschriften sind in weißer Farbe gehalten und lupenrein aufgetragen. Die 236 236-6 ist beim BW Wuppertal-Steinbeck bzw. der BD Köln stationiert. Das am Rahmen befindliche Revisionsraster weist folgende Daten aus: REV Brm U2 11.02.71, womit die Lok der Epoche IV angehört.

Beleuchtung

Die Beleuchtung besteht aus warm-weiße LED. Das Spitzenlicht besteht aus drei weißen Lichtern, das Schlusslicht aus zwei roten Lichtern unten. Die Ansteuerung erfolgt fahrtrichtungsabhängig.

Bilder