Brawa Stadtbahnwagen – BBÖ (45633) & St&H (45637)

Die Wiener Stadtbahn wurde nach zahllosen Planungen und jahrzehntelangen Projekten ab 1898 verwirklicht. Statt der geplanten sechs Linien wurden nur vier mit einer Streckenlänge von rund 39 km ausgeführt. Der überwiegende Kostenanteil für den Bau wurde vom Staat getragen, daneben waren noch die Länder Wien und Niederösterreich Mitfinanziers. Bei der Verwirklichung spielten weniger städtplanerische Aspekte eine Rolle, vielmehr hat das Militär ihre Überlegungen vollends umsetzen können. Daher gab es nie eine direkte Linie ins das Stadtzentrum, geschweige denn wurde sogleich auf die elektrische Traktion gesetzt. Für die Betriebsführung war die KkStB zuständig, die auf dem normalspurigen Netz Dampflokomotiven der Reihe 30 von Gölsdorf einsetzte und dazu noch eigene Personenzugwagen der Gattungen Cu und CDu in einer Stückzahl von 864 zwischen 1896 und 1902 bauen ließ. Diese Wagen hatten einen Achsstand von 5.000 mm, ein hochgewölbtes Dach, Dampfheizung, Vakuumbremse und eine braune Holzbeplankung mit den charakteristischen Doppelfenstern. Diese Wagenkonstruktion fungierte später als Vorbild für viele weitere Lokalbahntypen der späteren Zeit. Die Fahrzeuge erfuhren während ihres Bestehens einige Änderungen, indem die Fahrzeugdächer geradeaus geführt wurden oder auch die Wagenkästen eine Blechverkleidung erhielten. Zudem wurden die Wagen vermehrt im Regionalverkehr im Wiener Umland eingesetzt. Beide Gattungen belangten 1938 zur Deutschen Reichsbahn und wurden dort mit den Nummern 206 541 bis 207 117 eingereiht, danach waren die Wagen auf halb Europa verstreut.

Modellvorstellung

Es war die Überraschungsneuheit schlechthin, als Brawa 2015 die Realisierung der Wiener Stadtbahnwagen für das HO-Programm ankündigte. Im Neuheitenprogramm 2015 finden sich daher gleich mehrere Ausführungen, und zwar von der KkStB, BBÖ, ÖBB, Stern & Hafferl, Deutsche Reichsbahn, der FS und der MAV.

Die Auslieferung der ersten Modelle als Neukonstruktion erfolgte zum Jahresende hin, wobei sowohl die Einzelwagen als auch die Dreiersets in den Fachhandel gelangen. Die Einzelwagen kosten € 67,50 UVP, die Dreierseits – bestehend aus zwei Personenwagen und einem Personen- und Gepäckwagen – zu je € 199,90 UVP.

Modellvorstellung

Brawa liefert die Einzelwagen in der üblichen, robosten und zweiteiligen Blisterbox aus, in welchem das Modell in entsprechenden Plastikeinlagen gut verstaut gelagert ist. Die Dreiersets werden ebenfalls in der bekannten Kartonverpackung ausgeliefert. Die Modelle liegen dort ebenfalls in einer zweiteiligen Plastikschale. Dem Modell liegt eine Betriebsanleitung bei, zudem einige Zurüstteile wie Kupplungen, Zughaken und Bremsleitungen.

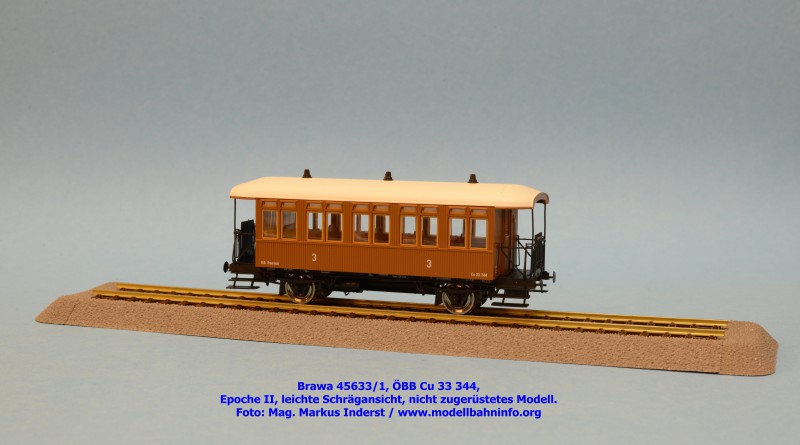

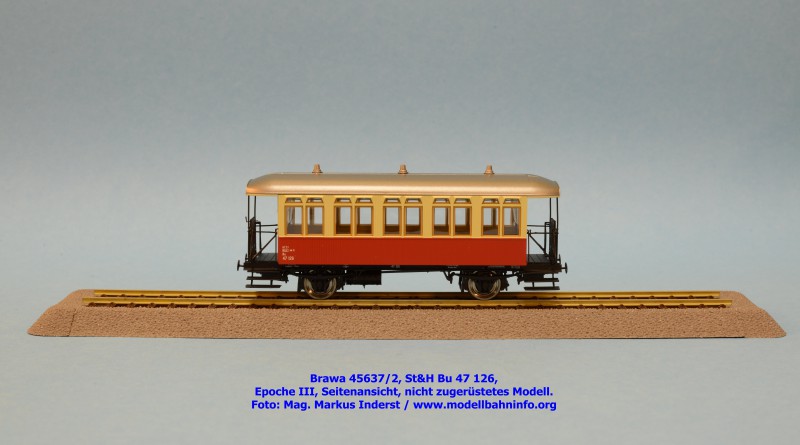

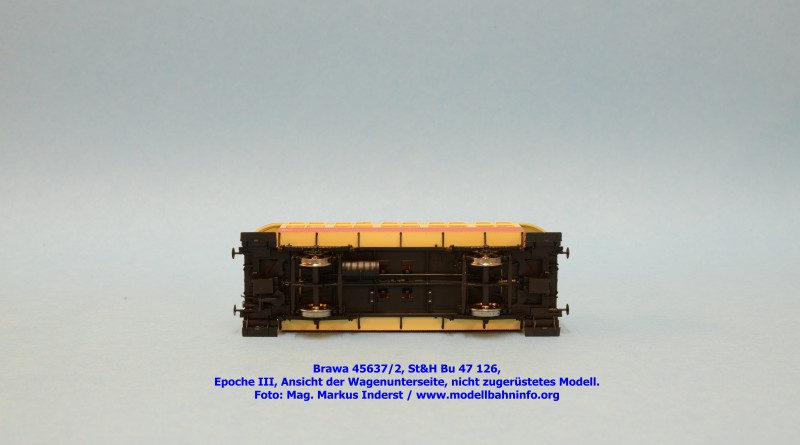

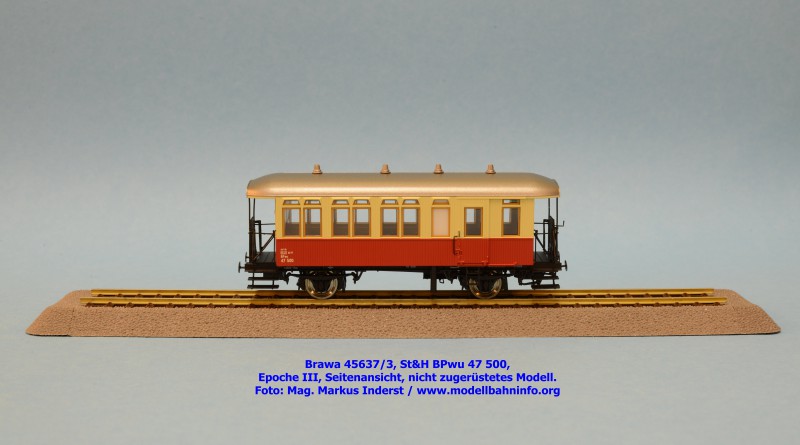

Die Modelle ist vollständig aus Kunststoff gefertigt und weisen einen hohen Grad an Filigranität auf. Die Wagenkästen weisen sauber durchgeführte Gravuren auf. Die Oberlichten der Doppelfenster stellen eine Augenweide dar, ebenso die feinen Geländer und Griffstangen an den Plattformen, aber auch die Trittstufen, die robust und filigran zugleich umgesetzt wurden. Das Fahrgestell ist vollständig umgesetzt, was auch am Anblick der Modellunterseite ersichtlich ist. Unklar ist, ob die Dachform korrekt umgesetzt wurde. Hierzu gibt es entspechende Hinweise, die jedoch mangels entsprechender Vorbildfotos ad hoc nicht geklärt werden konnten. Die Lackierung und Bedruckung ist tadellos. Summa summarum läßt sich festhalten, daß die aktuelle Neukonstruktion als Inbegriff der aktuellen Fertigungsmöglichkeiten anzusehen ist, wenngleich sich dies auf den stolzen Preis niederschlägt.

Die Wagen tragen folgende Anschriften:

Set 45633: Cu 33 344 – Rev. Sm 04.03.34; Cu 33 508 – Rev. Sm 16.01.34; CDu 34 562 – Sm 21.06.34.

Set 45637: Bu 47 083 – Rev. F 23.06.57; Bu 47 128 – Rev. F 15.06.57; BPwu 47 500 – Rev. M 15.06.57.

Bilder – Brawa 45633-1

Bilder – Brawa 45633-2

Bilder – Brawa 45633-3

Bilder – Brawa 45637-1

Bilder – Brawa 45637-2

Bilder – Brawa 45637-3

Zur Geschichte der Wiener Stadtbahnwagen

Die Erfahrungen, welche man vor allem in Deutschland mit Seitenabteilwagen (Coupé-Wagen) im Nahverkehr gemacht hatte, waren nicht sehr ermutigend. Wohl erfolgte der Fahrgastwechsel infolge der vielen Türen sehr rasch, doch die Kommunikation innerhalb der Fahrzeuge war jedoch unmöglich, so daß es häufig vorkam, daß einzelne Abteile überfüllt, Nebenabteile wieder nahezu leer waren. Ähnlich ungünstige Erfahrungen hatte man auch schon in Österreich mit Abteilwagen im Nahverkehr der Franz-Josefs-Bahn und der Westbahn gemacht. Außerdem waren Mittelgangwagen besser zu beheizen und zu beleuchten, billiger in der Erhaltung und Wartung. All dies bewog die K. K. St. B. nach längeren Überlegungen zur Entscheidung für einen „Intercommunications-Wagen“ nach „Amerikanischem System“, d. h. einen Wagen mit offenen Plattformen, Großraumabteil und beidseitigen Querbänken.

1895 wurden bei den Waggonfabriken Nesselsdorf, Ringhoffer und Simmering je ein Prototyp Durchgangswagen 2. Klasse (40 Plätze) Serie Bi, 3. Klasse (48 Plätze) Serie Ci und 3. Klasse mit Gepäckabteil und 2 Aborten (28 Plätze + 12 Klappsitze) Serie CDi bestellt. Die Serienbezeichnungen Bu, Cu, CDu – als internes Unterscheidungsmerkmal der K. K. St. B. für „Untergrundverkehr“ gelangte erst mit Lieferung der Serienfahrzeuge zur Anwendung. Jede der drei Firmen fertigte die Wagen mit unterschiedlichen Ausführungen im Kastenaufbau. Leider sind hierüber nur sehr wenige Unterlagen erhalten geblieben. Die Musterwagen von Ringhoffer und Nesselsdorf hatten Holzverkleidung und Klappfenster oberhalb der Seitenwandfenster. Die Simmeringer Wagen waren mit Blech verkleidet und hatten die Ventilationsfenster in der Rundung des Tonnendaches. Außerdem wurden verschiedene Systeme von Eingangstüren erprobt. Allen Ausführungsvarianten gemeinsam waren die pro Sitzgruppe (Abteil) vorgesehenen Doppelfenster; damit waren die Wagen für damalige Verhältnisse ausgesprochene Aussichtswagen. Mit der Anordnung von drei Trittstufen, der Standardausführung österreichischer Eisenbahnen, in Verbindung mit den für die Stadtbahn vorgesehenen Bahnsteigen wurde das Ein- und Aussteigen erleichtert.

Bei der Festlegung für die Serienausführung wurde den Bauprinzipien der „Ringhoffer-Wagen“ der Vorzug gegeben. Es folgte am 2. Mai 1896 mit der E. M. Bestell-Zl. 48428 ex 96 die Vergabe des ersten Lieferloses zum BAu der Wiener Stadtbahnwagen an die Firmen Ringhoffer, Nesselsdorfer-, Simmeringer- und Grazer-Waggonfabrik. Die Bestellung umfaßte 50 Bu, 220 Cu und 5 CDu mit Lieferbeginn im Sommer 1896. Als erster Serienwagen wurde der Cu 9144 des Grazer Lieferloses am 2. September 1896 der K. k. St. B. übergeben. Ringhoffer brachte am 22. Jänner 1897 die Bu 4206, 4207, und Simmering am 13. Februar 1897 die Cu 9084 bis 9099 zur Ablieferung. Nesselsdorf folgte mit den Bu 4228 bis 4237 am 20. März 1897. Die fünf CDu dieser Bestellung verließen am 29. April 1897 die Fertigungshallen bei Ringhoffer in Prag. Die vertragsmäßige Stückpreis betrug für die Bu fl. 6.724,–, Cu 5.275,– und für die CDu fl. 5.574,–.

Die verschiedenen beim Bau der Stadtbahnwagen angewandten Neuerungen und Besonderheiten verdienen es, näher beschrieben zu werden, noch dazu, wo diese Wagen, mit über 800 Stück gebaut, mehr als 50 Jahre das Bild „österreichischer“ Personenzüge prägten. Eine spezielle Konstruktion gelangte beim Bau der Untergestelle zur Anwendung. Die aus Z-Profilen bestehenden Langträger wurden 415 mm über die aus U-Profilen bestehenden Bruststücke verlängert und dienten mit Augenlagern gleichzeitig als Führung der Stangenpuffer. Auch die Plattformen wurden über die Bruststücke vorgezogen. Diese Anordnung brachte im Vergleich zur herkömmlichen Bauart bei einem 10-Wagenzug eine Längeneinsparung von über 8 m. Der Abstand der Radsätze von 5 Metern und die tiefangelenkten 1.190 mm langen Blattfedern gaben den Wagen für Geschwindigkeiten bis 60 km/h gute Laufeigenschaften.

Eine Forderung nach sicheren, d. h. auch während der Fahrt vom Reisepublikum benützbaren offenen Plattformen, erforderte eine Neugestaltung der Bühnengeländer und der Plattformverschlüsse. Ein massives, aus Gasrohren zusammengesetztes Geländer bildete den stirnseitigen Abschluß, und eine dreiecksförmige Klappvorrichtung anstatt der einfachen Vorlegestangen kam als seitliche Plattformsicherung zum Einbau. Diese Anordnung wurde dann einige Jahre später – 1906 – als allgemeine Bauform für K. k. St. B.-Wagen mit offenen Plattformen verwendet. Die Kastengerippe der Serienwagen wurden aus Eichen- oder Pitch-pine-Holz gefertigt, mit einer aus Nut und Feder zusammengesetzten Taekholzverkleidung versehen und mit Kutschenlack überzogenen; damit hatten die Wagen ein sehr gefälliges Aussehen. Eine Besonderheit stellte die wahlweise links oder rechts aufgehenden Stirntüren, nach System „Belczak“ oder „Friedrich Herrmann“ ausgeführt, dar. Das an den Enden eingezogene Tonnendach war mit Segelleinen bespannt und hellgrau, fast weiß, gestrichen. Abweichend von den „Normalien der Anschriften“ wurden die Seitenwandanschriften gestaltet. Die Wagen hatten das Eigentumsmerkmal K. k. St. B. in der linken, die Wagen(Inventar)-Nummer in der rechten unteren Seitenwandecke angebracht. Die Klassenbezeichnungen, mit 350 mm hohen römischen Zimmern besonders auffällig, waren in weißer Farbe mit schwarzem Schatten gehalten. Die innere Ausstattung der Fahrzeuge zeigte folgende Ausführung: Doppelter Holzfußboden, in den Abteilen 2. Und 3. Klasse mit Linoleum belegt, im Gepäckraum mit Ölfarbe gestrichen. Im Abort Terrazzo oder Steinplattenbeleg.

Die innere Seitenwandverkleidung wurde in den 2. Klasse-Räumen unterhalb der Fensterkante aus gepreßtem Leder und oberhalb dieser, am Plafond und an den Stirnseiten, mit Wachstuchtapeten ausgeführt. Die Wände der 3. Klasse-Abteile und des Gepäckraumes erhielten eichenholzfarbenen, der Plafond weißen Anstrich. Zier- und Abdeckleisten wurden aus Nuß oder dunkler Eiche ausgeführt. Die Innenbeschläge waren aus Messing, die Schutzgitter bei den Eingangstüren der 2. Klasse aus Messing, bei den übrigen aus schwarz lackiertem Eisen hergestellt. Die herablaßbaren Seitenwandfenster mit Oberlichten wurden in dunkel gefärbten hölzernen Rahmen gefaßt. Als Sonnenschutz im Wageninneren dienten braune Wollripsvorhänge. Die Sitzbänke der 2. Klasse waren geplster und mit grünem Büffelleder bespannt und hatten an den Enden Armlehnen. Die Eschenholzsitzbänke der 3. Klasse wurden außen mit Ahornfunieren belegt. Auf der Innenaufnahme eines von Ringhoffer gebauten CDu-Wagens sind gepolsterte Rückenlehnen zu sehen; welche und wie viele Wagen in dieser Form ausgestattet wurden, ist leider nicht bekannt. Zwischen den Sitzen wurden Kokos- bzw. Strohmatten aufgelegt. Für Reisende mit Gepäck standen die 900 mm breiten, über den Sitzen angebrachten, aus Hanfschnüren gebildeten Gepäcksnetze zur Verfügung. Die Beleuchtung der Wagen erfolgte mit der damals üblichen Ölgasbeleuchtung, wobei der Innenraum ber Bu-Wagen fünf Deckenlampen und jener der Cu, CDu-Wagen drei Deckenlampen erhielt. Außerdem hatte jede Plattform eine Deckenlampe. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß man bei der Ausschreibung schon eine elektrische Beleuchtung mit Akkumulatoren ins Auge faßte, welche aber dann nicht zur Ausführung gelangte.

Für die Wartung wurden am Dach auf Flacheisen montierte Dachlauf- und Übertrittsbretter vorgesehen. Zum Besteigen dieser Laufbretter diente eine nur bei den CDu-Wagen montierte Leiter. Dies genügte, da im Betrieb jeder Zug mindestens einen dieser Wagen mitführte. Als durchgehende Bremseinrichtung gelangte die bisher nur bei Wagen des Fernverkehrs verwendete Umschalt-Vacuum-Bremse 1895 zum Einbau. Die vorgesehene Zugbildung unter ausschließlich Verwendung von Wagen der Stadtbahnbauart, somit nur Züge mit selbsttätiger Bremseinrichtung, machte die damals noch erforderlichen, am Dach montierten Signalleineösen bzw. Trommelständer überflüssig. Mit den bisher angeführten Einzelheiten gelangten die bis 1897 bestellten Wagen zur Ablieferung. Für die Folgebestellungen wurden verschiedene Änderungen und Vereinfachungen vorgesehen.

Alle Wagen erhielten anstatt der Patentschwenktüren nunmehr Schiebetüren. Hier wurde mit großer Wahrscheinlichkeit auf die beim Nesselsdorfer Musterwagen gewählte Anordnung zurückgegriffen. Bei den Abteilen 3. Klasse wurden mit Rücksicht auf einen größeren Freiraum in Eingangsnähe die an der Wand stehenden Sitzbänke von 1.000 auf 700 mm verkürzt; das Sitzplatzangebot verringerte sich dadurch von 48 auf 44 Plätze. Beim CDu wurde diese Sitzplatzverminderung ausgeglichen, indem man hier künftig den 2. Abort wegließ. Ab 1910 erfolgte die Umgestaltung der nicht den Anforderungen entsprechenden Schwenktüren auf die problemloseren Schiebetüren. Im zuge von Hauptreparaturen erfolgte eine weitere Angleichung der Erstserienwagen an jene der Lieferungen um die Jahrhundertwende. Es entfielen die Plattformbeleuchtungskörper, und man verzichtete auch auf die Beigabe der Fußmatten. Neben den für den elektrischen Betrieb adaptierten Wagen und den hiefür erforderlichen Änderungen am Kasten und am Laufwerk wurden bei folgenden Wagen verschiedene Erprobungen durchgeführt:

Bu 4203 – 4276 – (4304) Türen Bauart „Belczak“

Cu 9004 – 9043 – (9223) Türen Bauart „Friedrich Herrmann“

Cu 9068 – 9073, 9429 und 9430, CDu 12003, 12004 Zug- und Stoßvorrichtung Patent „Ringhoffer“

Cu 9543, 9544 Außenanstrich mit transparentem Ruhs-Lack

Bu 4326, 43267 detto

Bu 4340 Deckenventilatoren System „Rapid“

CDu 12043, 12045 Deckenventilatoren System „John“

Die Wagen Bu 4340 (Simmering), Cu 10320 (Graz) und CDu 12164 (Graz) wurden auf der Weltausstellung in Paris 1900 der Weltöffentlichkeit vorgestellt.

Die Gesamtzahl der gebauten Stadtbahnwagen betrug 864 Wagen und verteilte sich auf 147 Wagen der Gattung Bu, 541 Wagen der Gattung Cu und 176 Wagen der Gattung CDu. Für die Wiener Stadtbahn waren 48, 193 und 131 Fahrzeuge, also gesamt 372, reserviert.

1911 war der höchste Stand an Stadtbahnwagen mit 861 erreicht; davon gehörten der Wiener Stadt 370 Wagen. Davon wieder wurden der Cu 9053 (1899) und die CDu 12009 (1899) und 12087 (1911) zweimal gebaut, da die Erstbauten nach schweren Unfällen kassiert wurden. 1899 bestellte das Eisenbahnministerium bei der Simmeringer Waggonfabrik die CDu 12152 bis 12155 und die Cu 10316 bis 10319 als Versuchswagen für den elektrischen Probebetrieb auf der Strecke Michelbeuern – Heiligenstadt. Die elektrische Ausrüstung lieferte Siemens & Halske. Der Preis je Wagen betrug für einen CDu 11.499,15 Kronen und für einen Cu 10.275,– Kronen.

Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges mußten 413 Stadtbahnwagen in die Kriegsgebiete abgegeben werden. Nach Kriegsende kehrten die Wagen, soweit sie nicht bereits durch die K. k. St. B. ausgemustert oder als Kriegsverlust abzubuchen waren, wieder nach Österreich zurück. Von den im U-Plan 1913 angegebenen Wagen waren per 3. November 1918 im Stand und wurden wie folgt aufgeteilt: Von den 147 Wagen Bu kamen 145 zur BBÖ, je einer verblieb bei der SHS und der FS. Die 533 Wagen Cu verteilten sich mit 491 auf die BBÖ, je einer auf die CSD und SHS, 18 an die FS, 17 an die CFR und fünf an die PKP. Die 170 CDu verblieben mit 157 Stück bei der BBÖ, je vier bei der CSD und FS, drei bei der CFR und zwei bei der PKP.

Auch die Krankenzüge und Desinfektionszüge, welche in den östlichen Kriegsgebieten stehengeblieben waren, kamen 1922, 1923 zurück. Nachdem die K. K. St. B den Betrieb auf der Wiener Stadtbahn am 87. Dezember 1918 wegen Kohlenmangels eingestellt hatte, kamen die bislang dort eingesetzten Wagen in den normalen Personenzugsdienst der DÖStB, in der Folge der BBÖ. Sie waren dann auf Vorortestrecken, Lokalbahnen und in Personenzügen auf Hauptstrecken nahezu in ganz Österreich anzutreffen. Vielfach fuhren sie „reinrassigen“ Stadtbahngarnituren, aber auch im Verband mit verschiedensten anderen Personenwagentypen, da in der Zwischenzeit eine Umgestaltung der Bremseinrichtung auf die „Automatische Vacuum-Schnellbremse 1902“ begonnen wurde. Mit der Umgestaltung auf die letztgenannte Bremstype waren die Wagen nun mit einer Notbremseinrichtung ausgerüstet.

Ab 1921 bauten die HW St. Pölten und die Zf. Salzburg in Zusammenarbeit mit der AEG acht Cu in Speichertriebwagen der Reihe ET 21 und acht Cu in die dazugehörigen Beiwagen der Reihe Cut um. Diesen folgte 1924 aus der HW Floridsdorf (Jedlesee) der Cu 35-327 als VT 30.01 – ein Probefahrzeug mit Verbrennungsmotor. In der Zeit von 1924 bis 1928 wurden etwa die Hälfte der Bu in 3. Klasse-Wagen umgestaltet und unter Beibehaltung der zuletzt angeschriebenen Wagen(Inventar)-Nummer mit der Reihenbezeichnung Cu versehen. 1926 war die Aufteilung der K. k. St. B-Wagen soweit abgeschlossen, daß für den Wagenpark eine Zuordnung und endgültige Anschreibung einer Erhaltungswerkstätte vorgenommen werden konnte. Nach dieser Vorstufen erfolgte dann die Zusammenstellung für eine Bezeichnung des Wagenparkes, welche 1928 angeordnet wurde. Im Umnumerierungs-Verzeichnis sind insgesamt 788 Wagen angeführt. Die Verringerung ist auf die nachträgliche Abgabe und die Ausmusterung von drei Cu und zwei CDu zurückzuführen. Im Umzeichnungsplan wurden folgende Wagen berücksichtigt:

Bu – 88 Wagen mit den Nummern Bu 21000 … 21037 und 21050 … 21124 und 57 Wagen als Cu mit den nummern 33171 … 33221 und 33523 bis 33537.

Cu – 479 Wagen als Cu mit den Nummern 33000 bis 33070, 33222 bis 33522 und 33600 bis 33606, sowie acht als ET 21 und einer als VT 30.

CDu – 154 Wagen als CDu 34500 bis 34613 und 34630 bis 34669 sowie einer als Cu 33173.

Der Umbau von Bu auf Cu wurde fortgesetzt und geschah nun zumeist nur durch Umschreibung auf die 3. Klasse ohne Änderung der Sitzbänke.

Als Belebung des Fremdenverkehrs erhoffte man sich Anfang der 1930er Jahre vom Einsatz von „Aussichtswagen“ einen Zuwachs. Für diese offenen Wagen mit einem Schutzgitter wurden die Untergestelle von zwei Cu-wagen herangezogen, und die HW Simmering baute 1932 diese Wagen für den Einsatz auf der Mittenwaldbahn um. Ab 1937 wurden in der HW St. Pölten ehemalige Bu und CDu in Triebwagenanhänger der Reihe Cvtu und CDvtu umgebaut. Ein augenscheinliches Merkmal dieses Umbaues waren die elektrische Beleuchtung, der fest eingebaute Zugschluß, Rollenlager und zumeist eine Verblechung des Wagenkasten; ein elfenbein-blauer Anstrich sollte für die vorgesehene Verwendung mit den Treibwagen VT 41 (spätere ÖBB 5041) ein einheitliches Bild ergeben.

Bei der Einlösung des Vermögens der Wiener Stadtbahn durch den Bund am 1. Juli 1934 waren von den für die Wiener Stadtbahn beschafften 372 Wagen noch 328 vorhanden und wurden mit einem Buchwert von 145.922,96 ATS abgelöst. Zu diesem Zeitpunkt gehörten auch sieben Wagen normaler Bauarten, deren Wagennummern nicht bekannt sind, zum Eigentum der Wiener Stadtbahn. Als 1938 die BBÖ von der DRB annektiert wurde, waren für die Wagen wieder neue Bezeichnungen vorgesehen. Der Umzeichnungsplan der DRB hat für die drei Bu die neuen Nummern Di 202137 bis 202139, die 577 Cu als Ci 206541 bis 207117, die 137 CDu als CPwi 207701 bis 207738, die 24 Cvtu als Civ 140350 bis 140372 und die zehn CDvtu als CPwi 140374 bis 140379 bzw. 140390 bis 140393 eingereiht.

Noch bevor die Wagen jedoch die neuen Wagennummern erhielten, wurde ab 17. Mai 1938 die neue Eigentumsbezeichnung „Deutsche Reichsbahn“ anstelle der Bezeichnung „B. B. Österreich“ angebracht. Ab Mitte 1939 erhielten alle Wagen das neue DR-Emblem in Form eines gelben Abziehbildes. 1940 begann dann die Umschreibung der noch im Personenwagenstand befindlichen Wagen entsprechend dem 1938 aufgestellten Nummernplan. Dabei ging die Umschreibung der Stadtbahnwagen im Gegensatz zu den anderen BBÖ-Wagen sehr schleppend voran, und einige Wagen, wie der Cu 33128 oder der 33139, bekamen erst 1944 die entsprechende DRB-Nummer.

Viele Wagen mußten als Kriegsverlust abgebucht werden, und die restlichen Wagen waren infolge zurückgestellter Reparaturen zumeist in einem schlechten Zustand. So wurde etwa 1950 der Beschluß gefaßt, im Untergestell gute Stadtbahnwagen aufzuarbeiten. Diese im Wagenkasten schwer beschädigten Wagen sollten unbeschadet der Ursprungstype (B, C oder CD) mit einem neuen, 7,4 m langen Kasten aus Holzgerippe und Bretterverkleidung aufgebaut werden. Leicht beschädigte CD-Wagen sollten nach Ausbau der Seitenwand Schiebetüren und nach Adaptierung des Gepäckraumes 42 Sitzplätze erhalten. Viele Wagen wurden nicht mehr umgestaltet, da man 1955 mit der Ausmusterung der nun bereits 60 Jahre alten Wagen in großem Umfang begann. Ein Teil wurde noch in den Bahndienstwagenbestand übernommen. Am längsten hielten sich die Stadtbahnwagen auf der von Stern & Hafferl betriebenen ÖBB-Strecke Lambach – Haag.