Märklin 46404: Autotransportwagen NS + DAF 66

Bis vor einigen Jahren war man es gewohnt, daß mit der Nürnberger Spielwarenmesse alle Jahresneuheiten in der Branche bekannt gegeben wurden. Hin und wieder gab es zwischendurch noch eigens angekündigte Sondermodelle. Die immer stärker sich differenzierende Branche versucht auch unterjährig, mit Neuheiten auf sich aufmerksam zu machen, wiewohl das Hobby ja sehr „winterlastig“ ist.

Sei wie es sei, der Marktführer hat in seinen Sommerneuheiten 2020 ein paar interessante Ganzzugwagen oder Sets mit Ganzzugwagen angekündigt. Dazu zählt auch dieses Flachwagenset mit Wagen der Niederländischen Staatsbahnen, die mit der Gattungsbezeichnung Kb-w beschriftet sind. Ein Wagen mit dieser Gattungsbezeichnung weist folgende Fahrzeugeigenschaften auf:

K – Flachwagen mit 2 Radsätzen in Regelbauart

b – mit langen Rungen

w – ? (vermutl. Lastgrenzenbeschränkung)

Modellvorstellung

Wie schon oben erwähnt, hat Märklin dieses Set als Sommerneuheit 2020 angekündigt und kurze Zeit nach der Bekanntgabe ausgeliefert. Die Auslieferung erfolgt in der üblichen Kartonverpackung, jedes Modell ist einzeln verpackt und ist in entsprechenden Blistereinlagen abgelegt. In der Blistereinlage sind auch die beiden Automobile von Brekina, die DAF 66, abgelegt. Die vier mitgelieferten Modelle sind in den Farben blau, beige, grün und gelb gehalten.

Das Güterwagenmodell entspricht einem Rungenwagen und weist verschiedene Detaillierungen auf. Das Grundmodell entspricht jedenfalls der Reichsbahnbauart R 20. Der Rungensatz ist im Zurüstbeutel abgelegt, der in die Blisterbox eingeschoben ist. Mitgeliefert wird auch eine Hilfsarretierung für die Autos als Ladegut. Diese Hilfsarretierung wird zwischen die Reifen geschoben und dient als Ladungssicherung. Nähere Details zu den Wagen werden jeweils zu den Bilder gemacht. Das Wagenset mit den vier Autos ist im Fachhandel zum UVP von € 135,– zu bekommen.

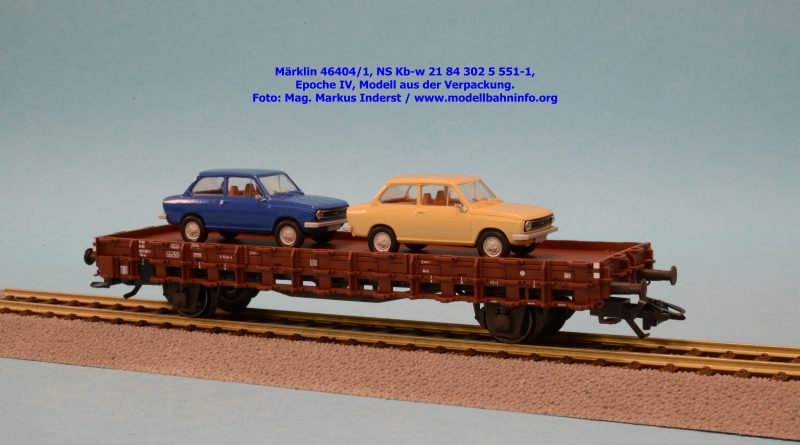

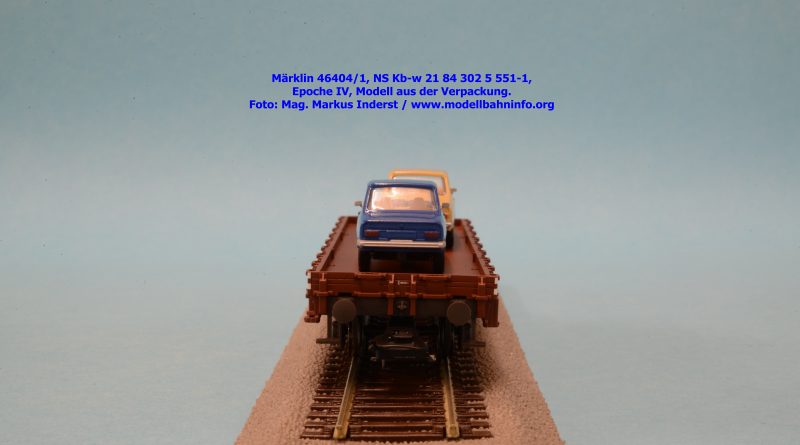

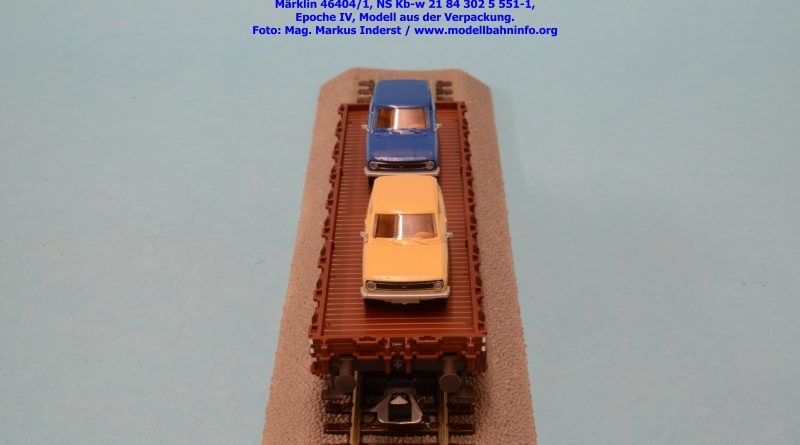

Bilder 46404/1

Rungenwagen (ohne eingesteckte Rungen) als Kb-w der NS, Wagennummer 21 84 302 5 551-1, Epoche IV-Ausführung, Revisionsanschriften leider zu klein aufgedruckt, aber mit meiner Lupe nicht lesbar.

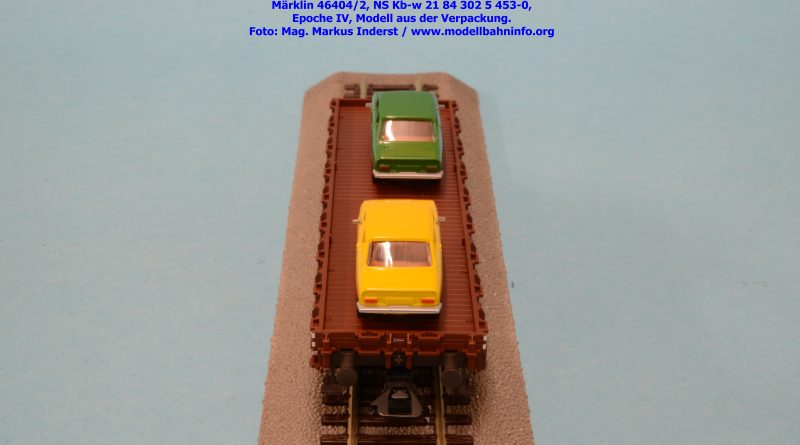

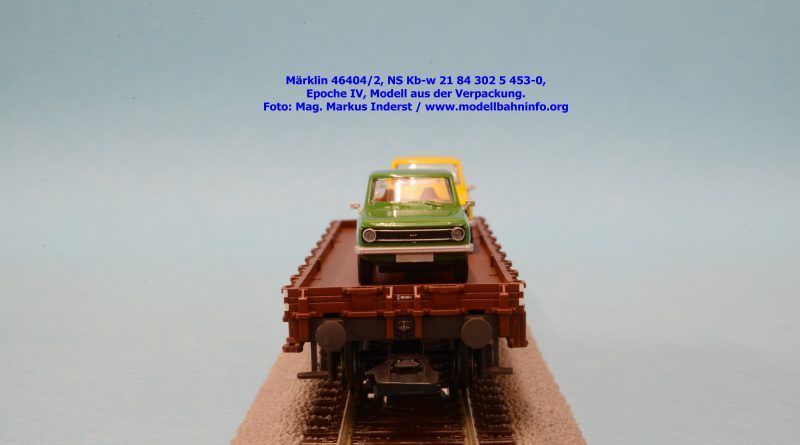

Bilder 46404/2

Rungenwagen (ohne eingesteckte Rungen) als Kb-w der NS, Wagennummer 21 84 302 5 453-0, Epoche IV-Ausführung, Revisionsanschriften leider zu klein aufgedruckt, aber mit meiner Lupe nicht lesbar.

Die Entwicklungsgeschichte zum Autotransport

Seit den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ist es üblich, Personenkraftwagen doppelstöckig auf dem Schienenweg zu transportieren. Spezielle Doppelstockwagen für den Autotransport gibt es bei der DB erst seit Anfang der fünfziger Jahre. Zwar wurden schon nach 1925 Autos in großer Stückzahl hergestellt, den Schienenweg zum Kunden nahmen in der Regel aber nur die Exportautos, die dann auf Flachwagen oder in G-Wagen mit Stirntüren befördert wurden.

Während des Zweiten Weltkrieges kamen die ersten Ladegestelle auf. Sie ermöglichten es, die für den Kriegseinsatz bestimmten VW-Käfer, Kübel- oder Schwimmwagen in zwei Ebenen auf Rungen- oder O-Wagen zu transportieren.

Mit dem sprunghaften Anstieg der Autoproduktion nach dem Kriege ließen die europäischen Bahnverwaltungen offene zweiachsige Neubauwagen zu speziellen Autotransportwagen herrichten. Die DB verwertete hierfür Wagen der Gattung Omm 52, bei denen die Stirnklappen und Seitentüren entfernt wurden. Außerdem wurden die einzelnen Wagen an beiden Enden mit Vorbauten, wie sie auch als Bremserbühnenanbauten verwendet wurden, um zweimal 50 cm verlängert, und sie erhielten eine festeingebaute zweite Ladeebene, die sich auf dem Obergurt des Wagens abstützte. Die obere Ladeebene war zur einen Hälfte fest montiert, während sich die äußere Hälfte absenken ließ.

Je zwei Wagen, mit einer Vierlaschenkupplung fest verbunden , bildeten eine vierachsige Einheit. Die Einheit galt als ein Fahrzeug und trug eine Nummer. Anfangs hatte die obere Ladeebene noch kein Geländer. Dieses wurde erst ab Mitte 1954 nachträglich angebracht.

Zwischen 1953 und 54 wurden rund 600 Omm 52 zu 300 Autotransportwagen-Einheiten mit der Bezeichnung Off 52 umgebaut. Die Länge über Puffer einer Einheit betrug 22.120 mm, die Ladelänge war mit 21.320 mm oben und unten gleich. Als Lastgrenze war für die untere Ebene 16 t, für die obere vier Tonnen angegeben.

Da die Ex-Omm-Wagen mit 30 t eine höhere Lastgrenze hatten, die Auslastung beim Autotransport aber knapp zehn Tonnen erreichte, kam ab 1955 eine neu entwickelte dreiachsige Doppelstockwagen-Einheit zum Einsatz . Die Wagen trugen die Gattungsbezeichnung Offs 55, hatten eine LüP von 22.800 mm und eine Ladelänge oben von 21.870 bzw. unten von 21.560 mm. Der Achsstand betrug zweimal acht Meter. Während das Maß der unteren Ladeebene beim Offs 55 etwa dem des Off 52 entsprach, war das obere Lademaß so vergrößert, daß es die Verladung von VW-Transportern zuließ.

Von 1955 bis 1959 wurden 1200 dieser Einheiten geliefert. Da die Automobilfertigung schnell wuchs, die Waggonbauindustrie aber neue Spezialautotransportwagen nicht in der benötigten Anzahl liefern konnte, ließ die DB zwischen 1956 und 1959 bzw. 1962 und 1964 offene Wagen der Gattung Omm 55 zu Autotransportwagen umrüsten. Auch diese Wagen erhielten eine obere Ladeebene und wurden an den Enden um 50 cm verlängert. Außerdem wurden die Stirnklappen und Seitentüren entfernt und je zwei Fahrzeuge zu einer Einheit fest verbunden.

Die Einheiten, von denen insgesamt 1.537 Stück hergerichtet wurden, erhielten die Gattungsbezeichnung Offs 59. Die LüP betrug 22.000 mm, die Ladelänge war mit 21.250 mm oben wie unten ident. Als Lastgrenze waren für das Oberdeck acht und für die untere Ladeebene zwölf Tonnen angegeben.

Mit Zunahme der Produktion von Transportern und Kleinbussen Ende der fünfziger Jahre kam bei den Herstellern schon bald der Wunsch auf, auch diese Kraftfahrzeuge doppelstöckig und damit kostengünstig mit der Bahn zu befördern. Das führte zur Entwicklung der Gattung Offs 60. Bei diesem Wagen war die untere Tragmulde abgesenkt, was auch die Verwendung kleinerer Räder (Durchmesser von 73 cm) erforderte. Die Blatt-Tragfedern hatten eine negative Sprengung.

Auch diese Doppelstockwagen waren wie der Offs 55 als zweiteilige, dreiachsige Einheiten ausgeführt. Bei diesen neuen Autotransportwagen ließen sich je Einheit in der unteren Ebene vier, in der oberen Ladeebene fünf Kleintransporter verladen. Beim Transport normaler PKW paßten auf jede Ebene fünf Fahrzeuge. Die Einheit hatte eine Ladelänge von 22.870 mm, zweimal acht Meter Achsstand und eine Lastgrenze von zwölf Tonnen unten und acht Tonnen oben.

Zwischen 1959 und 1964 wurden 1.924 solcher Fahrzeuge gebaut. Wegen der kleinen Räder waren die Offs 60 anfangs nicht RIV-zugelassen, konnten aber durch Sondervereinbarungen dennoch in mehreren europäischen Ländern laufen. Nachdem der Internationale Güterwagenverband Radsätze mit 73 cm Durchmesser zuließ, bekamen die Offs 60 im Jahr 1984 das RIV-Zeichen.

Von den Wagen der Gattungen Offs 55/0ffs 60 wurden in den sechziger des Jahren vorigen Jahrhunderts einige Einheiten für den Verkehr „Auto im Reisezug“ (ARZ) gebaut bzw. umgerüstet. Die Wagen fuhren anschließend mit der Bezeichnung Offehss 68 bzw. Offehss 55. Nachdem genügend Autotransportwagen zur Verfügung standen, wurden die ab Mitte der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts als Laae 540 bezeichneten Off 52 zwischen 1960 und 1967 in normale offene Wagen der Gattung E 037 zurück gebaut.

Größere Höhen bei Straßentransportern machten bei den Autotransportwagen eine ungeteilte, auf ganzer Länge absenkbare obere Ladeebene erforderlich. So wurden zwischen 1967 und 68 eintausend Laes 543 (ex Offs 60) umgebaut. Da die Mittelstützen, die bei den Laes 543 den festen und den absenkbaren Teil der oberen Ebene begrenzten, nicht mehr erforderlich waren, wurden sie entfernt. Die Wagen erhielten die Gattungsbezeichnung Laes 551.

1964 erteilte die DB den Auftrag, doppelstöckige Autotransportwagen zu entwickeln, die eine größere Ladelänge und eine bessere Ladeebene ohne störende Unebenheiten aufweisen sollten. Außerdem waren variable Stellungen der oberen Ladeebene und die Einsetzbarkeit im Industrie- und ARZ-Verkehr gleichermaßen gefordert. Nach diesen Vorgaben wurden 1970 und 1974 1.052 dreiachsige Einheiten der Gattung Laes 547 gebaut.

Auch diese Fahrzeuge waren zweigliedrige Einheiten und hatten kleine Räder. Da die obere Ladeebene nicht mehr geteilt war, hatte jedes der beiden Fahrzeugteile nur noch vier Endsäulen, die mit senkrechten Führungsrillen ausgestattet waren. Die Wagen hatten eine LüP von 26.240 mm und einen Achsstand von zweimal neun Metern. Die Ladeebenen sind als geschlossene, leicht gewölbte Flächen mit abdeckbaren Radmulden auf dem Oberdeck ausgeführt. Als Festlegevorrichtungen waren 48 Einschienen-Radvorleger vorhanden, die an Lochschienen der Fahrspurkante befestigt wurden.

Da Anfang der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die Erhöhung des ARZ-Wagenbestandes dringend notwendig war, wurden ab 1964 von diesen Wagen 20 Einheiten als Gattung Laeqrss 548 mit glatter oberer Ladeebene ohne Radmulden in Dienst gestellt; LüP: 26.240 mm, Achsstand: zweimal neun Meter.

1971 wurde als Weiterentwicklung des Laes 547 ein Prototyp der Gattung Laes 552 in Dienst gestellt, der sich vom Laes 547 nur dadurch unterschied, daß er einen vergrößerten Achsstand von zweimal zehn Metern hatte. Obwohl der Achsstand von 10 Metern international nicht zulässig war, wurden 1979/80 wegen Autotransportwagen-Mangel 200 dieser Laes 552 aufgelegt.

Ab 1983 wurden 487 Wagen der Gattung Laes 543 dahingehend umgebaut, daß die Auffahrwinkel flacher wurden und die neuen Pkw mit ihren tiefergelegten Bodenwannen nicht anstießen. Diese Wagen erhielten die Gattungsbezeichnung Laekks 546.

Während die DB Doppelstock-Autotransportwagen in großem Umfang besaß, waren diese Fahrzeuge bei den meisten anderen europäischen Bahnen meist als Privatwagen eingestellt. Zur besseren Nutzung und Vermeidung von Leerläufen wurde 1976 von der UIC eine Vereinheitlichung beschlossen. Trotz unterschiedlicher Auffassungen unter den europäischen Bahnverwaltungen entschied man sich für zwei Varianten, und zwar für zweiteilige, dreiachsige Einheiten und für kurzgekuppelte Wageneinheiten mit vier Achsen. Die DB entschied sich für die Variante mit vier Radsätzen. Nach mehrjähriger Erprobung der zwei Prototypen von 1980 wurden zwischen 1986 und 1989 rund 2.000 dieser neuen kurzgekuppelten, 27 m langen, vierachsigen Autotransportwagen der Gattung Laaeks 553 in Dienst gestellt.

1991 wurde die Automobiltransportgesellschaft GmbH (ATG) gegründet, die ab Sommer des gleichen Jahres die Bewirtschaftung der Autotransport-Züge der DB übernahm. Entgegen der Ankündigung hat die ATG bisher weder neue Märkte erschlossen noch neue Wagentypen entwickelt. Beschafft wurden bisher: 200 Neuwagen der Gattung Laaes 556, die 1992 als Weiterentwicklung der letzten DB-Gattung Laaeks 553 geliefert wurden, und 248 Umbauten der Gattung Laaers 558, die aus zweiachsigen DR-Autotransportwagen (geliefert von Arbel in Frankreich) kurzgekuppelt und entsprechend

angepaßt wurden.

Die französische Autoindustrie und auch die Staatsbahn SNCF stand vor einem ähnlichen Problem. Auch hier bildeten sich unterschiedliche Autotransportwagen aus. Zunächst waren es ebenfalls zweiachsige Wagen, die länger als die DB Omm waren, welche auch als Pärchen gekuppelt wurden. Aber auch in Frankreich erkannte man die Einsparungspotentiale. Die Entwicklung der weiteren Autotransportwagen war ein stetiger Veränderungsprozeß, indem der Ausfluß ständiger Veränderungen bezüglich der Anforderungen an die zu transportierenden Autos adaptiert wurde. 1964 wurde mit dem TA 364 ein erster dreiachsiger Autotransportwagen mit einer Länge von 24,66 m entwickelt. Auf dieser Basis entstanden die Nachkommen TA 370, TA 378, TA 379 und TA 381, deren Überlegung war, die Fahrzeuglänge auf bis zu 27 m zu auszudehnen.

Der entwickelte Typ wurde letztendlich 26,5 m lang und mit drei Achsen ausgebildet. Zwei Fahrzeugdecks dienten als Ladefläche für die französischen Kraftfahrzeuge, deren Ziel es war, bis zu 18 Kleinwagen (gemeint ist der CV, vulgo „Ente“) darauf unterzubringen. Diese Wagenflotte bildet noch heute die Grundlage zur Abwicklung der Autotransporte in Frankreich und in Italien mit den Herstellerwerken in der Slowakei und anderen Ostblockstaaten. Die Autotransportwagen der Bauart TA 378 bzw. 379 sind in den Ländern Frankreich (STVA – hellgrau, GEFCO – dunkelblau), Schweiz (SITFA – orange) und Italien (ebenfalls SITFA – orange und hellblau) eingestellt und verkehren in Ganzzügen zwischen Frankreich und Osteuropa bzw. Italien und Osteuropa. Die Wagen haben keine Wagengattung, sind aber in den Nummerngruppen 427 2 und 427 3 eingereicht.