Piko 40100: Baureihe 82 DB

Im Rahmen der Neuordnung des deutschen Eisenbahnwesens nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es schon bald sehr intensive Aktivitäten in der Vorbereitung der Entwicklung neuer Lokomotiven. Viele der noch vorhandenen Triebfahrzeuge stammten aus Beständen der ehemaligen Länderbahnen und waren inzwischen überaltert und zum Teil auch abgewirtschaftet. Schon in den frühen Beratungen des Fachausschusses Lokomotiven wurden Pläne erörtert, eine Baureihe „94 NEU“ in Auftrag zu geben.

Dieser Loktyp sollte nicht nur die alte preußische T 16.1, sondern auch die Einheitslokomotiven der Baureihe 87 ablösen. Von letzterer waren alle 16 Exemplare bislang auf der Hamburger Hafenbahn eingesetzt und dort immer noch unentbehrlich, obwohl ein zunehmender Verschleiß der Luttermöller-Endachsen beklagt wurde. Die neuen Lokomotiven sollten jedoch nicht nur im Verschiebe-, sondern auch im Streckendienst verwendbar sein und die preußischen Gattungen T 14.1 und T 16.1 bei mehreren Dienststellen ersetzen.

Vorrangig war die Baureihe „94 NEU“ aber für den Einsatz bei den vier Betriebswerken Hamburg-Eidelstedt, Hamburg-Harburg, Hamburg-Rothenburgsort und Hamburg-Wilhelmsburg bestimmt. Mit ihr sollte zugleich auch die preußische Gattung T 13 aus dem Hamburger Raum verdrängt werden. Nachdem bei der neuen Gattung mit fünf gekuppelten Radsätzen auf Laufachsen verzichtet wurde, lag es nahe, die Endachsen in einem Beugniot-Gestell zu lagern.

Bereits am 8. Dezember 1948 hatte das Eisenbahnzentralamt von der Hauptverwaltung den Auftrag erhalten, die Entwicklung der ersten neuen Lokomotiven einzuleiten, unter denen sich auch die Baureihe „94 NEU“ befand. Wenig später erhielten die Lokomotivfabriken Esslingen, Henschel, Krupp und Krauss-Maffei am 4. März 1949 die Aufforderung, entsprechende Entwürfe auszuarbeiten und einzureichen. Dafür standen bereits mehrere verbindliche Richtlinien fest.

Schon am 17. Juni 1949 lagen die Vorentwürfe der vier Hersteller vor; keiner vermochte jedoch das beurteilende Gremium zu überzeugen. Dennoch entschied sich die Hauptverwaltung Anfang Juli zur Vergabe des Auftrags zur Erstellung der Konstruktionszeichnungen an Henschel. Basis sollte der Henschel-Entwurf PI 1482 sein, in den jedoch auch Komponenten des Entwurfs der Maschinenfabrik Esslingen einflossen. Die Konstruktionsunterlagen wurden dem Fachausschuß schon Anfang September 1949 zur Erörterung vorgelegt. Aufgrund der großen Eile und der schon weitgehend fertig vorliegenden Zeichnungen blieb es bei nur unwesentlichen Änderungen, obwohl verschiedene Ausschußmitglieder noch Bedenken äußerten und Widerspruch anmeldeten. Nicht verwirklicht wurde der ursprünglich geforderte Einbau eines Vorwärmers, was sich später als Nachteil erwies und eine aufwendige Nachrüstung erforderte.

Nach dem Vorliegen der endgültigen und genehmigten Zeichnungen wurde für die neue Mehrzwecklokomotive die Baureihenbezeichnung 82 festgelegt. Neben dem Hauptverwendungszweck im schweren Verschiebe- und Abdrückdienst sollten die Maschinen auch vor schweren Übergabezügen und im Güterverkehr über kurze Entfernungen und bei schwierigen Geländeverhältnissen eingesetzt werden.

Am 4. Oktober 1950 war mit der 82 023 die erste Lok der Baureihe 82 abgenommen und danach sofort dem BZA Minden zur Erprobung zugewiesen worden. Die Versuchs- und Meßfahrten erstreckten sich bis zum 6. März 1951. Die Maschine war zugleich die erste Neubaulokomotive der Deutschen Bundesbahn. Als letztes Fahrzeug der Baureihe 82 wurde die 82 041 am 31. August 1955 der DB übergeben und danach im Bw Freudenstadt in Dienst gestellt.

Ausführung der Baureihe 82

Charakteristisches Baumerkmal der Tenderlokomotiven war die glattflächige Ausführung der Maschinen. Sämtliche Baugruppen waren vollständig geschweißt. Die reichlich bemessenen Vorratsbehälter – zwei seitliche Wasserkästen und ein Behälter unter dem Kohlenkasten – hatten ein Fassungsvermögen von 11 m³. Im Kohlenkasten ließen sich 4 t Brennstoff bunkern.

Der Rahmen war als Blechkonstruktion mit 25 mm dicken Wangen ausgeführt. Querverbindungen sowie oben und unten gegengeschweißte Gurte verstärkten die Konstruktion, die später Anlaß für manchen Ärger war. Als Treibachse diente der mittlere Radsatz. der als einziger fest im Rahmen gelagert war. Die beiden Endradsätze vom und hinten liefen in einem Beuqniot-Gestell und waren jeweils durch Lenkhebel miteinander verbunden. Der erste und fünfte Radsatz hatten ein beidseitiges Spiel von je 26 mm. Beim zweiten und vierten Radsatz betrug das Seitenspiel je 18 mm. Anstelle des fehlenden festen Achsstandes übernahmen die Drehzapfen der Beugniot-Gestelle mit einem Abstand von 4.724 mm die Führung der Lokomotive, die sich in vier Punkten abstützte.

Obwohl es sich bei der Baureihe 82 um Lokomotiven einer Einheitsbauart handelte, zeigten verschiedene Baulose doch recht markante Unterschiede in der Bauausführung. Die meisten Kessel hatten im oberen Teil der Rauchkammer vor dem Schornstein eine Nische für einen Vorwärmer erhalten. Ab Werk war aber nur in die Lokomotiven 82 009 bis 022 ein Oberflächenvorwärmer der Bauart Knorr eingebaut worden. Die Esslinger Maschinen 82 038 bis 04 1 wurden bereits mit einer Henschel-Mischvorwärmeranlage MVR geliefert. Bei den anderen Fahrzeugen war die vorhandene Nische mit einem Blech verschlossen worden.

Im Gegensatz zu allen anderen Maschinen, die über einen Lüftungsaufsatz auf dem Dach verfügten und zurückgesetzte gerade Türen erhielten. gab es beim letzten Baulos aus Esslingen einige Änderungen. Die Lokomotiven hatten ein rundes Dach mit eingelassenen Lüftungsklappen, ein Oberlichtfenster und außenbündige abgewinkelte Türen an den Einstiegen. Außerdem war bei diesen Fahrzeugen der Ausschnitt im rechten Wasserkasten über der Umsteuerwelle verschlossen. Die ohne Vorwärmer gelieferten Maschinen waren zunächst mit nichtsaugenden Strahlpumpen unter dem Führerhaus ausgestattet. die jedoch nur wenig befriedigten und eine zu geringe Förderleistung hatten; deshalb konnten diese Lokomotiven nur bedingt im Streckendienst verwendet werden.

Bereits Mitte Mai 1951 hatte Henschel den in Auftrag gegebenen Entwurf eines neuen Mischvorwärmers fertig, der für den Einbau in die Fahrzeuge der Baureihe 82 vorgesehen war. Mit der Henschel-Mischvorwärmeranlage und mit Turbospeisepumpen wurden im Juli 1952 zunächst die beiden Loks 82 029 und 030 bei Henschel in Kassel ausgerüstet. Nach einer eingehenden Erprobung der Maschinen und nach Beseitigung einiger kleiner Mängel war der Einbau der Anlage in alle Fahrzeuge ohne Vorwärmer verfügt worden. Die Arbeiten wurden von April 1954 bis November 1956 bei Henschel in Kassel und im AW Lingen durchgeführt. Der Umbau betraf auch die 82 010, die erst im Februar 1955 einen Mischvorwärmer der Bauart Tolkien und eine Kolbenspeisepumpe erhalten hatte.

Die neuen Henschel-Mischvorwärmer MVT wurden jeweils in den linken Wasserkasten eingebaut. Hierbei war eine Verlegung des Wassereinlaufs erforderlich geworden. Zusätzliche Rohrleitungen dienten der Zufuhr des Zylinderabdampfes und der Entlüftung. Weitere sichtbare Bauartänderungen waren der Anbau von Ölabscheidern im Abdampfrohr zum Vorwärmer an der linken Seite der Rauchkammer und zusätzlicher Rangierertritte sowie die Verlegung der unteren Lampen. Das dritte Spitzenlicht war erst im Laufe des Jahres 1956 angebaut worden. Bei den Fahrzeugen 82 004, 006 bis 013, 015, 018, 019, 022 und 029 bis 031 wurden die vorderen unteren Lampen vom Umlauf auf den Pufferträger verlegt. Bei den Maschinen 82 004, 006, 007, 009, 010, 012 bis 019, 022 und 029 bis 032 kamen die unteren Lampen an der Rückseite aus dem Bereich der Aufstiege weiter nach innen, über der Puffermitte, an die Rückwand des Vorratsbehälters.

Im Großen und Ganzen bewährten sich die Lokomotiven im Betriebseinsatz; sie waren und blieben aber mit einigen Mängeln behaftet. So erwies sich der Blechrahmen als sehr rißanfällig, insbesondere im Bereich der Achslagerausschnitte. Anrisse traten aber auch an den Vorratsbehältern auf, meist durch Schwingungen verursacht, die vom Fahrwerk ausgingen. Wenn die Beugniot-Gestelle nachlässig gewartet wurden und unzulässiges Spiel in den Hebeln aufwiesen, kam es gelegentlich nicht nur zu Anrissen, sondern auch zu losgerüttelten Führerhäusern und zum Bruch von Schweißnähten am Kohlenkasten. Probleme gab es auch immer wieder mit den Heißdampfreglern. Wegen auftretender Schäden an der Domaushalsung mußte bis zum Einbau von Verstärkungsringen der Dampfdruck vorübergehend von 14 auf 11 bar abgesenkt werden. Während dieser Zeit durften die Lokomotiven nicht im Streckendienst eingesetzt werden.

Der Betriebseinsatz

Nach ihrer Ablieferung kamen die 41 Lokomotiven der Baureihe 82 zunächst bei neun Dienststellen zum Betriebseinsatz. Das Bw Soest hatte zu den beiden Maschinen 82 001 und 002 im Jahre 1952 auch noch die 82 003 erhalten. Die Beheimatung endete im Dezember 1963 nach der Abgabe der 82 002 und 003 an das Bw Paderborn, das die Loks im Juni 1964 nach Hamburg-Wilhelmsburg weitergab. Der Einsatz im Rangierdienst in Hamm dauerte nur bis 1952; danach kamen vier Loks zuerst nach Hamburg-Wilhelmsburg, die 82 005 ging nach Altenkirchen. Das Bw Hamburg-Wilhelmsburg setzte seine Maschinen hauptsächlich auf der Hafenbahn ein.

Während der großen Sturmflut stürzte die 82 017 am 17. Februar 1962 von einem unterspülten Damm und blieb auf der linken Seite liegen. Das AW Lingen/Ems, zuständig für die Baureihe 82, richtete die Lok wieder tadellos her. Im September 1967 erfolgte die Umsetzung der Maschinen nach Hamburg-Rothenburgsort. In diesen beiden Hamburger Betriebswerken vollzog sich bereits in den Jahren 1967 und 1968 die Ausmusterung der 18 Fahrzeuge 82 002, 003. 006, 007, 009, 010, 012 bis 019 und 029 bis 032. Letztere waren direkt von Bremen-Walle nach Hamburg gekommen.

Das Bw Siegen hatte 1951 und 1952 die 82 026 bis 028 aus Ratingen West übernommen und nahezu alle Maschinen meist im Schubdienst eingesetzt. Im April 1954 gingen die sechs Lokomotiven zunächst nach Letmathe und dann nach Emden. Dort wurden von 1966 bis 1970 die 14 Fahrzeuge 82 001, 011, 023 bis 028 und 033 bis 037 z-gestellt.

Schon vor der Zuweisung der beiden Esslinger Maschinen 82 038 und 039 hatte das Bw Altenkirchen die Loks 82 005, 020 und 021 erhalten, danach auch noch die 82 008. Die Lokomotiven wurden sowohl im Verschiebedienst als auch auf den Strecken nach Au und Westerburg eingesetzt. Im Mai 1966 endete die Dampflokunterhaltung in A1tenkirchen. Die Maschinen fanden im Bw Koblenz-Mosel eine neue Heimat, zu dem zur gleichen Zeit auch die 82 040 und 041 aus Freudenstadt kamen.

Die zuvor im Schwarzwald beheimateten Maschinen waren zum überwiegenden Teil mit Reisezügen auf den Steilstrecken zwischen Freudenstadt Hbf. und Schönmünzach zusammen mit einigen Loks der preußischen Gattung T 16.1 unterwegs. Dafür waren die Maschinen bereits ab Werk mit einer Gegendruckbremse der Bauart Riggenbach ausgerüstet, über die auch schon die alten Preußinnen verfügten.

Besonders schwere Zuge verlangten auf den Rampen von Baiersbronn nach Freudenstadt Stadt und herauf vom Hauptbahnhof nicht nur Schub-, sondern auch Vorspannlokomotiven. Das Bw Koblenz-Mosel benötigte die Fahrzeuge für Arbeitszüge, für den Verschiebedienst und für den Steilstreckeneinsatz im Westerwald. Von 1967 bis 1972 endete in Koblenz der Betriebseinsatz der Loks 82 004, 005, 008, 012, 020, 021, 035, 038, 039, 040 und 041. Als letzte Lok wurde die 82 035 am 24. August 1972 ausgemustert. Erhalten geblieben ist nur die 82 008, die am 27. März 1973 in Lingen/Ems als Denkmal aufgestellt wurde.

Modellvorstellung

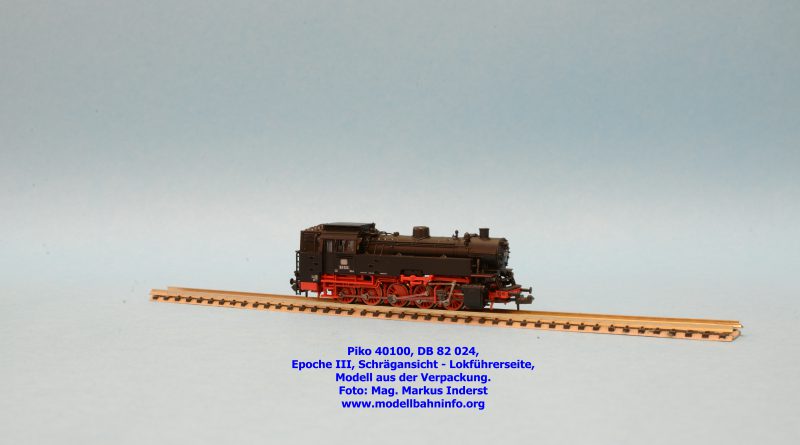

Die Baureihe 82 ist bei den Sonnebergern schon als H0-Modell erschienen, sodaß mit der Ankündigung des Modells in der kleineren Spurweite eine weitere Lücke geschlossen wurde. Piko hat seine Neukonstruktion unter der Artikelnummer 40100 zum UVP von € 230,– angekündigt.

Verpackung

Die Auslieferung der DB-Dampflokomotive erfolgt in einer zweifachen, stabilen Blisterbox. Nach dem Abzug des Oberteiles und der Abnahme entsprechender Schutzteile ist das Modell aus der Verpackung entnehmbar. Unter dem Plastikeinsatz befinden sich eine Betriebsanleitung samt integriertem Ersatzteilblatt.

Technik

Der Langkessel nimmt die technischen Komponenten der Neukonstruktion auf. Darin enthalten ist die Antriebsanlage des Modells. Der Kessel ist am Laufwerk befestigt. Die Abnahme ist nach dem Beseitigen von Kesselleitungen (Leitung des Mischvorwärmers) und Lösen schon zwei Schrauben an der Unterseite des Modells beim Führerstand möglich, indem das Gehäuse von hinten noch und nach vorne gezogen wird.

Ein Motor mit großer Schwunmasse treibt das Modell über eine angeflantsche Welle rückwertig über alle Achsen an, wobei nur die drei mittleren über Zahnradachsen angetrieben werden. Die anderen Achsen werden über die Kuppelstangen mitgenommen. Alle Achsen weisen ein Seitenspiel auf, zwei Räder (zweite und vierte Achse) sind mit Haftreifen bestückt.

Die Lokplatine ist für den Digitalbetrieb ausgerichtet und sieht eine NEXT18-Schnittstelle vor, die auf Höhe des Führerstandes angeordnet ist. Eine Kurzkupplungskulisse wurde berücksichtigt.

Fahreigenschaften

Die Fahreigenschaften der 61 Gramm schweren Neukonstruktion können sich ohne weiteres sehen lassen. Das Vorbild hat eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Messungen bei 12 V Gleichstrom ergaben umgerechnete Werte von ca. 86 km/h. Diese ist gegenüber der Vorbildgeschwindigkeit um ca. 22 % zu hoch, gegenüber dem NEM-Wert mit der Draufgabe von 50 % um gerade einmal ca. 28 % zu niedrig.

Optik

Die Modellausführung ist im Zustand der 1960er Jahre gehalten, indem das Modell durch den nachgerüsteten Mischvorwärmer, dem Lüftungsaufsatz am Dach und dem Dreilicht-Spitzensignal auffällt. Das Lokgehäuse (Kessel und Führerstand) ist aus Zindruckguß gefertigt und nimmt detailierte Anbauteile wie Glocke, Pfeife, Generator, Griffstangen, Aufstiegsleitern oder Leitungen als eigens angesetzte Bauteile auf. Der Kessel samt Führerhaus ist fein graviert, selbst die Stromkabel sind zu erkennen. Die Umlaufbleche sind fein geriffelt. Hinzu kommen noch die Auftritte. Die Achsen sind feinst ausgeführt, die Räder weisen dünne Speichen auf.

Farbgebung und Beschriftung

Die Farbgebung bzw. die Lackierung ist für eine Dampflok quasi selbsterklärend. Die Anschriften der Lok fallen in die Epoche III und sind daher weiß aufgebracht. Die 82 024 ist beim Bw Emden der BD Münster stationiert. Das Revisionsdatum ist an der Front der vorderen Pufferbrust angeschrieben und stammt vom 08.08.60.

Beleuchtung

Das Modell ist mit warmweißen LED und Lichtleiter ausgestattet.

Bilder