Märklin 42980 – Zugset Interzonen-Schnellzugwagen

Die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Mauerbau der DDR und der Isolierung West-Berlins sorgte für eine recht bizarre Situation der früheren deutsch-deutschen Beziehung und zwei deutscher Staaten. Die Bewohner von Westberlin waren infolge dessen wie eingekesselt und konnten sich somit nicht mehr frei bewegen, gleichzeitig ist die einfache Reisemöglichkeit zu Westdeutschland schlagartig eingestellt worden. Um das Reisen von Bürgern in Westberlin in die Bundesrepublik Deutschland oder auch umgekehrt auf dem Schienenwege zu ermöglichen, wurden zwischen Transitzüge geschaffen. Sie waren als eine Art Korridorzüge zu verstehen und ausländischen Reisenden vorbehalten.

Der Begriff der Interzonenzüge wurde erstmals 1946 von der Deutschen Reichsbahn (Ost) in der Sowjetischen Besatzungszone eingeführt. Unter der Bezeichnung war ein durchgehender Personenzug zu verstehen, der zwischen Berlin und ausländischen Destinationen verkehrte. Als derartige Ziele galten Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München. Der Mauerbau in den 1960er Jahren änderte die Möglichkeit der Benützung für DDR-Bürger, indem diese zunächst einen Interzonenpaß, ab 1953 eine Ausreisegenehmigung der DDR benötigten. Dafür wurde das Angebot weiter ausgebaut und bis zum Mauerbau gab es Züge von Güstrow bzw. Saßnitz Hafen via Lübeck/Herrnburg nach Hamburg, von Berlin über Büchen/Schwanheide nach Hamburg, von Leipzig über Wolfsburg/Oebisfelde nach Düsseldorf bzw. Aachen, von Berlin über Helmstedt/Marienborn nach Aachen/Köln, Paris und Hannover; von Berlin nach Basel, von Leipzig nach Mönchengladbach und von Frankfurt nach Leipzig bzw. Weimar über den Grenzübergang Bebra/Wartha; dann von München über Ludwigsstadt/Probstzella nach Saßnitz Hafen, via Leipzig nach Berlin und nach Dresden. Ebenso wurden Züge zwischen München und Leipzig bzw. Dresden via Hof/Gutenfürst geführt.

Der Mauerbau hat die Betriebsabwicklung der Interzonenzüge völlig geändert, wobei gerade die Grenzkontrollen maßgeblich intensiviert wurden. Sobald die Züge die deutsch-deutsche Grenze überwunden haben, dienten sie auch dem Binnenverkehr in der DDR. Die Züge hatten teilweise lange Laufwege und verkehrten nicht direkt über Westberlin, sondern benützten den Berliner Außenring und hielten dabei im damaligen Potsdamer Hauptbahnhof oder auch am Flughafenbahnhof Berlin-Schönefeld bzw. den in Ost-Berlin gelegenen Bahnhof Friedrichstraße. Im Laufe der 1980er wurde die Möglichkeit des kleinen Grenzverkehrs geschaffen, mit der Wende wurden die Interzonenzüge in das reguläre Fahrplanangebot aufgenommen, und es gab seither keine Art von Reisendenbeschränkungen mehr.

Modellvorstellung

Märklin/Trix haben 2015 die DR-Schnellzuglokomotive der Baureihe 01.5 der Deutschen Reichsbahn angekündigt. Die Maschinen sind seit ca. eineinhalb Jahren am Markt verfügbar, allerdings fehlte es noch an einem geeigneten Wagensatz. Beide Firmen hatte nämlich die Y-Wagen der DR nicht im Programm, weshalb es zur Kooperation mit dem Modellbahnhersteller Tillig kam, der diese Personenwagen für Märklin fertigt.

Im Rahmen der Herbst-Neuheiten 2016 wurde eine Einmalserie mit fünf DR-Personenwagen von Tillig angekündigt. Die fünf Personenwagen verkörpern den Zuglauf des D 263 von Hamburg über Schwerin, Wittenberg nach Dresden. Das bereits aufgedruckte Zuglaufschild auf den Wagen gibt folgende Route an: „Hamburg – Büchen – Hagenow Land – Schwerin – Wittenberge – Nauen – Potsdam – Doberlug-Kirchhain – Dresden“. Märklin hat das Set unter der Artikelnummer 42980 angekündigt, und der UVP beträgt € 249,99.

Das Set besteht aus fünf Wagen der Deutschen Reichsbahn. Darin enthalten ist ein Wagen 2. Klasse mit Gepäckabteil, 2 Wagen 2. Klasse, ein Wagen der 1./2. Klasse und ein Speisewagen der Mitropa. Die Modelle sind alle einzeln verpackt. Laut der beiligenden Betriebsanleitung wurden einzelnen Wagen auch Zurüstbeutel beigelegt, hierbei sind die Griffstangen selbst zu montieren. Die Wagen gelangen jedenfalls in der Tillig-Verpackung zur Auslieferung. Alle Wagen sind trotz der einheitlichen Lackierung sauber bedruckt bzw. beschriftet.

Bilder 42980/1

Das erste Modell ist ein 2. Klasse Reisezugwagen mit Gepäckabteil vom Typ Y/B 70. Der grün lackierte Wagen weist die Betriebsnummer 51 50 82-40 006-7 und die Wagengattung BDmse auf. Als Heimatbahnhof ist Berlin Rga angeschrieben. Die Revisionsanschriften lauten auf REV Btz 06.08.76.

Bilder 42980/2

Das zweite Modell ist ein 2. Klasse Reisezugwagen vom Typ Y/B 70. Der grün lackierte Wagen erhielt die Betriebsnummer 51 50 20-90 236-6 und entspricht der Wagengattung Bme. Als Heimatbahnhof ist Berlin Rga angeschrieben. Die Revisionsanschriften lauten auf REV Del 25.11.75.

Bilder 42980/3

Das dritte Modell ist ebenfalls ein 2. Klasse Reisezugwagen vom Typ Y/B 70. Die Betriebsnummer lautet auf 51 50 20-90 249-9, die Wagengattung ebenfalls auf Bme. Als Heimatbahnhof ist Berlin Rga angeschrieben. Die Revisionsanschriften lauten auf REV Del 18.12.75.

Bilder 42980/4

Als viertes Modell wird ein 1./2. Klasse Reisezugwagen vom Typ Y/B 70 mitgeliefert. Der Personenwagen der Gattung ABme trägt die Betriebsnummer 51 50 39-80 132-6. Als Heimatbahnhof ist Berlin Rga angeschrieben. Die Revisionsanschriften lauten auf REV Btz 11.09.74.

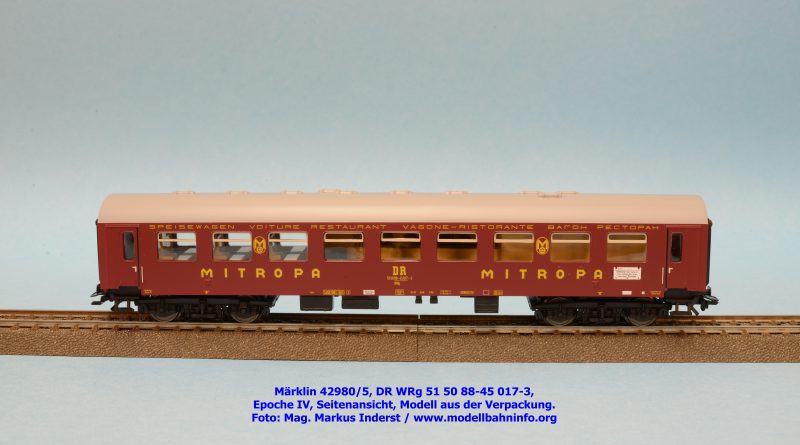

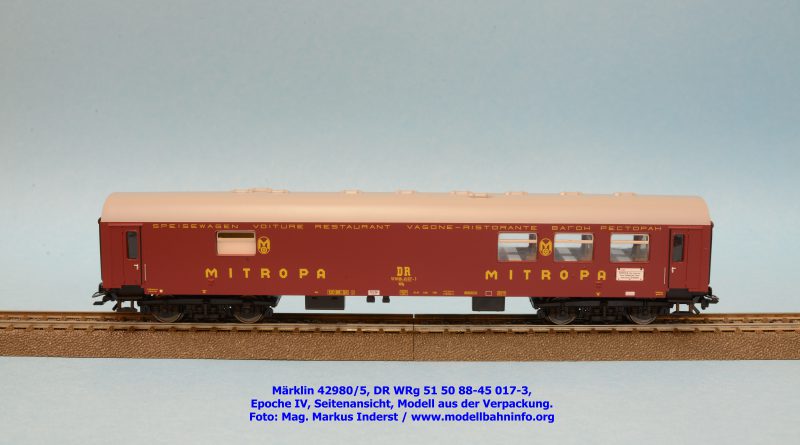

Bilder 42980/5

Als letztes Modell ist noch der Speisewagen vom Typ WRg beigepackt. Der Mitropa-Wagen erhielt die Betriebsnummer 51 50 88-45 017-3. Der Heimatbahnhof ist wiederum Berlin Rga. Die Revisionsdaten lauten auf REV Hlb 25.03.74.

Zur Geschichte der UIC-Y-Wagen der Deutschen Reichsbahn

Nachdem bald alle Wirrnisse und Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges beseitigt waren und nach dem ersten Aufschwung der 1950er Jahre eine Zeit der wirtschaftliche Blüte entstand, machte man sich Anfang der 1960er Jahre beim Eisenbahnwesen daran, in Europa nach Standardisierungen bei den Güterwagen und auch bei den Hauptabmessungen der Reisezugwagen zu trachten. Dieses Vorhaben wurde maßgeblich von zwei Eisenbahnverbänden begleitet, und zwar der Internationale Eisenbahnverband UIC in Paris und die Organisation für die Zusammenarbeit der Eisenbahn, die OSShD in Peking. Der OSShD gehörten alle sozialistischen Länder einschließlich Kuba an. Beide Verbände entwickelten zunächst mehr oder weniger getrennt die Grundsätze für einen standardisierten Reisezugwagen. Während die UIC unter Beachtung der kinematischen Begrenzungslinie im Gleisbogen die Einstiegsbereiche entsprechend einzog, wurde der Wagenkasten des Typs B nach OSShD in der gesamten Länge bis zur Stirnwand gleich bereit ausgeführt. Die eingezogene Stirnfront gestattete beim UIC-Typ X eine Länge über Puffer von 26.400 mm, während die geänderte Betrachtungsweise bei der OSShD-Wagen nur eine Wagenlänge von 24.500 mm gestattete. Ein Grund für die kürzere Bauform dürfte auch der Umstand zugrunde liegen, daß die Ausbesserungswerke anno dazumal keine längeren Fahrzeuge zuließen. Die DR beschaffte derartige Wagen ab 1962. Die VEB Waggonbau Bautzen lieferte an die DR 18 Wagen der Gattung A4ge 252-001 bis 252-017 (spätere Ame 51 50 19-40 000 bis 017), 32 Wagen AB4ge 252-101 bis 252-132 (spätere ABme 51 50 39-40 001 bis 032) und 69 Wagen B4ge 252-201 bis 252-269 (spätere Bme 51 50 20-40 001ff bzw. 51 50 20-45 001ff). Die Wagen kamen noch zur DB AG, wie wurden dort mit den neuen Gattungsbezeichnungen A 504 als 51 80 19-40 000 … 017), AB 508 als 51 80 39-40 001 … 032 und B 516 als 51 80 20-40 001ff bzw. 51 80 20-45 001ff geführt. Die Wagenflotte wurde noch im selben Jahrzehnt außer Stand gebracht.

Alle Baugruppen sind konstruktiv einheitlich festgelegt. Dies ist auch für die Unterhaltung wirtschaftlich. Die Wagen sind unter den damaligen Gesichtspunkten des wirtschaftlichen Leichtbaus konstruiert. Für hochbeanspruchte Teile ist Stahl der Güte St 52 verwendet worden.

Die zweiachsigen, achshalterlosen Drehgestelle weisen einen Achsstand von 2.500 mm auf und sind für eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h zugelassen. Der Drehgestellrahmen ist aus Stahlblech der Güte St 38 zusammengeschweißt. Die Wiege ist ebenfalls als Schweißkonstruktion hergestellt, aber aus Stahl der Güte St 52. Die Radsätze entsprechen einschließlich der Rollenachslager den UIC-Bestimmungen. Vertikale und horizontale Wiegenbewegungen werden durch hydraulische Stoßdämpfer aufgenommen. Diese Drehgestellbauart erhielt die Bezeichnung Görlitz V.

Die Wagen sind mit einer automatischen Druckluftbremse der Bauart KE-GPR ausgerüstet. Bremsdruck- und Gleitschutzregler gehören ebenfalls zur Ausstattung. Die Notbremse ist von jedem Abteil und vom Seitengang aus bedienbar. Das Notbremsventil ist innerhalb des Schaltschranks am Handbremsende untergebracht und nach Öffnen einer Klappe an der Schaltschrankstirnseite zugänglich. An einem Ende befindet sich eine Spindelhandbremse, die auf ein Drehgestell wirkt.

Die Zugvorrichtung besteht aus zwei einfach wirkenden Zugapparaten mit Schraubenkupplungen und Zughaken. Es sind Hülsenpuffer mit Ringfedern montiert. Beide Pufferteller sind entsprechend den UIC-Bestimmungen gewölbt ausgeführt. Die Längsträger bestehen aus Stahl und sind als Leichtbau-Walzprofil ausgeführt. Als Hauptquerträger sind Kastenprofile verwendet worden. Die Untergestellvorbauten setzen sich aus Blechen und Profilen zusammen.

Die Außenbeblechung, der Sickenfußboden und die tragenden Teile bestehen aus Blechen mit Kupferzusatz. Das Innere des Wagenkastens ist gegen Kälte, Wärme und Schall isoliert. Asbest kam dabei nicht zum Einsatz. Zur Schallisolierung ist innen eine Antidröhnmasse aufgetragen.

Die Einstiegstüren sind nach außen aufschlagende Drehfalttüren mit einer Durchgangsweite von 740 mm. Sie besitzen einen Schutz gegen Fingerquetschungen. Auf den Innenseiten sind sie mit einem Schutzanstrich versehen. Ihre Konstruktion ermöglicht es, Korrosionsschäden nach Abschrauben der inneren Verkleidung rechtzeitig zu erkennen. Die Fenster der Einstiegstüren sind im Interesse eines einheitlichen Aussehens mit einem Quersteg versehen, jedoch nicht zu öffnen.

Die Stirnwandtüren sind zweiflügelige Schiebetüren. In geöffneter Stellung ist eine Durchgangsbreite von 960 mm gewährleistet. Eine Türschließeinrichtung und ein Vierkantverschluß sind vorhanden. Gesichert werden die Übergänge durch Gummiwülste und bewegliche Übergangsbrücken. Ein Kuppeln mit den Faltenbälgen der Vorkriegswagen ist allerdings nicht möglich.

Die Türen für die WC und die Waschräume sind als Drehtüren ausgebildet. Um den Durchgang im Seitengang nicht zu behindern, verfügen die Waschraumtüren über einen versetzten Drehpunkt.

Die Seitengangtüren sind als Pendeltüren ausgeführt, die einteiligen Abteilschiebetüren mit einer geräuscharmen Rollenführung ausgestattet. Beide besitzen in der oberen Hälfte eine Fensterscheibe aus Sicherheitsglas.

Alle Abteil- und Seitengangfenster sind im unteren Teil fest, im oberen Teil beweglich ausgeführt. Sie sind sowohl im Oberteil als auch im Unterteil mit Doppelscheiben ausgerüstet. Die beweglichen Oberteile besitzen innen Handgriffe. Eine Verriegelung der Fenster ist mittels Vierkantschlüssels durch das Bahnpersonal möglich. Das Fenster im WC hat eine Breite von 800 mm und ist mit weißen Einfachscheiben versehen. Der obere Teil ist nach innen klappbar und kann ebenfalls verriegelt werden. Bei allen Fenstern ist nur Sicherheitsglas verwendet worden. Die sichtbaren Flächen der Innenräume wurden in Sprelacart ausgeführt. Die Farbauswahl erfolgte mit Vertretern der Deutschen Reichsbahn. Der Fußboden der Einstiegsräume, des Seitengangs und der Abteile besteht aus Holz mit einem Belag aus Filzpappe mit Gewebeunterlage.

Die Abteile wurden entsprechend den verschiedenen Wagengattungen ausgestaltet. Die Einzelsitze in der 1. Klasse und die Sitzbänke in der 2. Klasse wurden vom damaligen medizinischen Dienst der Deutschen Reichsbahn formgestalterisch entwickelt und gebaut. Zur Ausstattung gehören u. a. Schutzbezüge für Kopfpolster, Gepäckablagen und Schirmraufen, zwei klappbare Fenstertische, ein fester Fenstertisch, Aschenbecher, zwei Spiegel aus Sicherheitsglas, mit Sicherheitsglas verkleidete Bilder, ein Abfallbehälter, Fenstervorhänge an den Seitenwand- und Gangwandfenstern, Schalter für Notbrems- und Heizeinrichtung sowie Platzreservierungsschilder. Zur Sitzgestaltung wurde Polstermaterial mit Schaumgummi verwendet.

Im Seitengang befinden sich u. a. zwei Steckdosen mit Fremdeinspeisung für die Wagenreinigung, ferner, Heiz- und Notbremseinrichtungen, Besetztzeichen für die Toilette. Die Ausstattung der Waschräume und Toiletten mit WC-Becken, Waschgelegenheit, Schränken und Kleinteilen entspricht den damals geltenden Vorschriften.

Für die Wasserversorgung wurden zwei Behälter mit einem Fassungsvermögen von 135 l bzw. 215 l am Handbremsende und ein Behälter mit 400 l Inhalt am Nichthandbremsende vorgesehen. Zur Prüfung des Füllstandes der Behälter sind elektrische Wasserstandsanzeiger vorhanden. Jedes Wagenende ist mit einem Warmwasserbereiter für die Waschgelegenheiten ausgestattet. Rohrleitungen und Behälter sind gegen Kälte isoliert.

Die Wagen sind mit einer automatisch gesteuerten Niederdruck-Dampfumlaufheizung, System Faga, ausgestattet. Die durchgehende Hauptdampfleitung ist unter dem Wagenboden verlegt. Über ein automatisches Regelsystem schaltet sich die Heizung ein, wenn Dampf in der Hauptleitung zur Verfügung steht. Thermostate steuern den gesamten Prozeß. Es können drei Stufen für die Raumtemperatur automatisch eingestellt werden. Über Magnetventile werden die Dampfheizkörper geregelt.

Ferner verfügen die Fahrzeuge über eine elektrische Heizanlage mit einer automatischen Spannungswähleinrichtung. Sie kann mit Wechsel- und Gleichspannung betrieben werden. Die Einrichtung besteht im Wesentlichen aus einem Spannungswählsatz mit drei Hochspannungsrelais.

Die elektrische Heizenergie wird von der Lokomotive über die Durchgangsleitung den Wagen zugeführt. Von der Kupplungsdose geht eine Zweigleitung zu einem unter dem Wagenboden untergebrachten Gerätekasten. Darin befinden sich die Hochspannungsschaltgeräte, die Hauptsicherung, der Hauptschütz und der Spannungswählsatz. In einem zweiten Gerätekasten sind die Sicherungen und die Schütze für die Heizstromkreise sowie die Spannungswählschalter enthalten. Die Gerätekästen sind so konstruiert, daß der Stromkreis beim Öffnen der Klappen unterbrochen wird. Dadurch wird die Heizung abgeschaltet und die eingebauten Geräte spannungslos.

Die Regelung der Heizung erfolgt durch Thermostate mit Kontaktthermometern, die in jedem Abteil, in einer der beiden Toiletten sowie im Seitengang eingebaut sind.

Über dem Einstieg am Handbremsende ist ein Doppel-Niederdruckradiallüfter mit einem Gleichstrommotor eingebaut. Das Luftaggregat saugt Frischluft von außen an, fördert sie durch ölbenetzte Labyrinthfilter und dann weiter über eine Luftleitung in die Abteile. Von den Abteilen wird die Luft durch Schlitze in den Seitengang und von dort über Waschräume sowie Toiletten durch statische Lüfter der Bauart Kuckuck auf dem Wagendach ins Freie gedrückt. Während der Heizperiode kann die angesaugte Luft durch Dampf- oder elektrische Wärmetauseher, die nach dem Luftaggregat angeordnet sind, erwärmt werden.

Für die Stromversorgung der Verbraucher steht ein Gleichstromgenerator mit Seitenkardanantrieb zur Verfügung. Regel- und Batterieladegeräte gehören mit zur Ausstattung. Im Stillstand erfolgt die Stromversorgung über zwei Sätze Bleibatterien.

Die Energieversorgung für den Anschluß von Rasierapparaten in den Waschräumen und WC erfolgt über einen drehenden Umformer.

Bei Stillstand der Wagen ist es möglich, die Wagenbeleuchtung über die Durchgangsleitung zu speisen. Hierfür stehen drei Stromkreise zur Verfügung. Die erforderlichen Transformatoren sind im Dachbereich an der Stirnwand am Nichthandbremsende untergebracht. Die Wagen sind mit Leuchtstofflampen ausgestattet. Dies entspricht den Forderungen für den Einsatz im internationalen Verkehr.

Für die unmittelbare Stromversorgung der Leuchtstoffröhren mit Wechselspannung steht ein Umformer mit den dazugehörigen Regelgeräten zur Verfügung. Die Wagen sind mit einer Notbeleuchtung ausgerüstet, die bei Ausfall des Generators oder bei längerem Stillstand die Beleuchtung aller Räume sicherstellt.

Zur Übermittlung von Informationen an die Fahrgäste sind eine Mikrofonsprechstelle und eine Verstärkeranlage mit zwei Leistungsverstärkern in den Fahrzeugen vorhanden.

Alle Oberflächen der Stahlkonstruktion wurden vor dem Anstrich von Rost und Zunder gereinigt. Die Holzteile wurden mit feuerfesten Mitteln behandelt und gegen Fäulnis geschützt. Das Laufwerk, das Untergestell und die Längsträger bekamen einen schwarzen Anstrich, die Seiten- und Stirnwände erhielten einen grünen auf Nirostabasis. Später wurden die Längsträger ebenfalls grün gestrichen. Das Dach wurde grau ausgeführt. Die Beschilderung im Inneren der Wagen erfolgte deutsch, französisch, italienisch und russisch.

Das Ministerium für Verkehrswesen verfügte im Jahre 1981 einen neuen Anstrich für Reisezugwagen. Nach dieser Vorschrift wurden der Längsträger und die Brüstung in Chromoxidgrün gestrichen. Das Fensterband erhielt einen Anstrich in Elfenbein. Das Dach wurde im Farbton Rehbraun lackiert.