Fleischmann 432805 / Roco 7500056: DB 141 198-2 / 141 278-2

Das von der DB 1954 aufgestellte Typenprogramm der elektrischen „Einheitslokomotiven“ umfaßte auch eine vierachsige Lokomotive für den leichten Reisezug- und Güterverkehr mit einer für den Einsatz auf Nebenbahnen auf 17 t begrenzten Radsatzlast. Es war dabei an einen einfacheren und billigeren Loktyp gedacht, der die Leistungen der E44 und natürlich auch der E 32 und E 52 übernehmen sollte.

Der Entschluß, diesen Typ als E 41 in das Nachkriegs-Beschaffungsprogramm aufzunehmen, war bei der DB nicht frei von Widersprüchen, weil über die Einsatzmöglichkeiten Zweifel bestanden. Den Ausschlag gab jedoch die Tatsache. daß damals zahlreiche elektrifizierte bzw. zur Elektrifizierung vorgesehene Strecken noch nicht für 20/21 t Radsatzlast zugelassen waren und der im Aufbau befindliche Wendezugbetrieb im Nahverkehrsbereich der Großstädte neue Aussichten eröffnete. Das Betriebsprogramm sah u.a. die Beförderung von 500-t-Reisezügen mit 120 km/h und selbst von 1.200-t-Güterzügen mit 90 km/h in der Ebene vor.

Entsprechend der Aufgabenstellung sollten für mechanischen und elektrischen Teil möglichst weitgehend mit den übrigen Einheitslokomotiven (E 10/E 40 und E 50) übereinstimmende Bauelemente verwendet werden, jedoch der verminderten Leistung und Gewichtsanforderung angepaßt. Die Konstruktion des Fahrzeugteils übernahm die Firma Henschel & Sohn (heute Thyssen-Henschel), Kassel, die der elektrischen Ausrüstung besorgte die Firma BBC, die zugleich die einheitliche Gestaltung der Führerhäuser und Führerpulte entwickelte. Der Fahrzeugkasten besteht aus einem geschweißten Hohlträger—Brückenrahmen, der mit den Seitenwänden und den Führerhausdächern eine tragende Einheit (sog. „verwindungssteife Röhre“) bilden. Das Dach über dem Maschinenraum ist in drei Teilen abnehmbar. In den Seitenwänden waren ursprünglich noch zwei (links) bzw. ein (rechts) Maschinenraumfenster vorgesehen, die aber ab E 41 026 zugunsten nunmehr insgesamt fünf Lüftungsgittern auf jeder Seite ersetzt wurden. An der Zahl der Lüftungsgitter sowie dem (bei der Standardausführung E 41 001 — 446) fehlenden Dachaufsatz ist die E 41 sofort auf den ersten Blick von den E 10/E 40 zu unterscheiden.

Typisch für die E 41 ist auch die für Nebenbahnbetrieb vorgesehene Schlagglocke auf dem Dach über den beiden Führerhäusern. Der Fahrzeugkasten stützt sich über seitliche Schraubenfedern auf die zwei Drehgestelle von je 3.200 mm (E 10/E 40: 3400 mm) Achsabstand ab. Die Zugkraftübertragung von den Drehgestellen erfolgt über tiefliegende Drehzapfen, die durch vorgespannte Federn ein gewisses Seitenspiel erlauben, auf den Kasten mit den an dessen Enden angebrachten Zug— und Stoßvorrichtungen. Die in Pendelrollenlagern gelagerten Radsätze der Einheitsausführung werden durch eine spielfreie, in Querrichtung starre senkrechte Säulenführung geführt, die namentlich bei höheren Geschwindigkeiten den Oberbau in unerwünschter Weise beansprucht, weshalb sie bei den neueren DB-Baureihen ab der E 03 (103) zugunsten einer Lenkerführung verlassen wurde.

Die elektrische Ausrüstung ist mit vielen Bauteilen, so Stromabnehmern. DBS 54, Hauptschalter usw. weitgehend derjenigen der übrigen Einheitslokomotiven entlehnt, weist aber wegen der kleineren Leistung einige Besonderheiten auf. So ist abweichend von den anderen Baureihen kein Hochspannungs-Schaltwerk, sondern ein 28stufiges Niederspannungs-Schaltwerk für die zwischen 16 und 505 V über Dreifach—Stromteilerdrosseln steuerbare Fahrmotor-Spannung am Transformator angebaut, welches schon 1955 nicht mehr ganz dem letzten Stand der Technik entsprach. Es ist u.a. für das beim Anfahren der Lok deutlich spürbare Zugkraftrucken sowie das nicht zu überhörende knallende Schaltgeräusch verantwortlich. An sich mögliche und in der Schweiz erprobte Verbesserungsmöglichkeiten unterblieben leider wegen der Änderungskosten.

Das Schaltwerk wird, um dem Lokführer den lästigen Kraftaufwand beim Durchdrehen (wie bei der E 44) zu ersparen, durch einen schnellen Druckluftantrieb bewegt, der seine Schaltbefehle vom Fahrschalter aus über eine sog. „Nachlaufsteuerung“ erhält. Damit ist die Steuerung auch für Wendezugbetrieb über die an den Stirnseiten angebrachten 36poligen Steuerstrom-Kupplungen geeignet, vom Steuerwagen aus allerdings in vereinfachter „Auf“-/“Ab“-Steuerung. Die vier Fahrmotoren sind ein aus dem Triebwagen ET 30 (430) weiterentwickelter und verstärkter Typ von 600 kW für Eigen- und Fremdlüftung. Zur Fremdlüftung dient je ein Radial-Doppellüfter für zwei Motoren (bei den Einheitslokomotiven überwiegend Einzel-Axiallüfter), wobei jedoch der Lüfter-Hilfsmotor einheitlich ist. Die Übertragung des Drehmoments von der Fahrmotorwelle erfolgt über ein schrägverzahntes Getriebe und den Gummiringfeder-Antrieb mit Hohlwelle, jedoch nur einseitig.

Die Lokomotiven der Baureihe 141 haben eine nur einlösige Knorr—Einkammer-Druckluftbremse mit Zusatzbremse, die schwieriger zu handhaben als eine mehrlösige Bremse ist. Die fünf letzten Lokomotiven, 1969 als 141 447 — 451 geliefert, erhielten zusätzlich eine elektrische Bremse, und zwar als Besonderheit nicht als Widerstandsbremse (die die in den Fahrmotoren generatorisch erzeugte Bremsenergie in Wärme umsetzt), sondern als „Nutzbremse“, die einen Teil dieser Energie in das Fahrleitungsnetz zurückzuspeisen gestattet, wo sie zum Verbrauch durch andere Energie beziehende Triebfahrzeuge verwendet werden kann. Das Prinzip dieser „Nutzbremse“ stammt aus der Schweiz (System „Oerlikon“), wo es wegen der dort vorherrschenden langen Gefällestrecken eine größere Verbreitung gefunden hat. Dazu werden die Fahrmotoren von Reihenschluß- auf Fremderregung mit 16 2/3 Hz Wechselspannung umgeschaltet, damit sie ihrerseits an den Bürsten des Läufers 16 2/3 Hz Wechselstrom abgeben können. Um diesen aber über den Transformator in richtiger Größe und Phasenlage ins Netz schicken zu können, sind relativ aufwendige Schaltungen mit Drosseln, Kondensatoren und selbst Widerständen erforderlich, die im Falle der 141 ein Mehrgewicht von rd. 3 t erforderten, das sich durch die notwendigen Änderungen am Mechanteil, u. a. neue Dachaufbauten, auf rd. 5,5 t erhöhte. Der Wert und Nutzen dieser auf das Netz arbeitenden Bremse ist daher in Fachkreisen umstritten, auch wenn die fünf damit ausgerüsteten Lokomotiven im wesentlichen befriedigenden Betrieb machen.

Alle 451 Lokomotiven der Baureihe 141 sind noch heute voll im Einsatzbestand, auch wenn ihre Einsatzmöglichkeiten und Laufleistungen sich im Laufe der Jahre verringert haben. Das ist neben der allgemeinen Einschränkung von Nahverkehrsleistungen auch auf das Vordringen der E 40 (ab Nr. 140 757) und der 111 in den Wendezugbetrieb zurückzuführen. Seit der allgemeinen Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit der Schnellzüge auf 140 km/h sind die 141 auch kaum noch vor D-Zügen, aber häufig noch im Bezirkseilzugeinsatz zu finden.

Im einzelnen wurden in der letzten Zeit als Einsatzdienststellen Würzburg, Stuttgart und München, wo die 141 jahrzehntelang einen großen Bestand gebildet hatte, aufgegeben und in Nürnberg eine umfangreiche 141—Gruppe neu gebildet, die bei Betriebsaufnahme der Nürnberger-S-Bahn, für die die 141 als Triebfahrzeug vorgesehen ist, noch anwachsen wird. Ferner sind vorher u. a. die Stationierungen in Dortmund, Köln und Osnabrück beseitigt worden. Im Ruhrgebiet haben die Einsätze (Bw Hagen-Eckesey sowie früher Dortmund Bbf) in den letzten Jahren erheblich abgenommen, was auf den Einsatz zunächst von Triebwagen Baureihe 420 und schließlich der 111—bespannten S-Bahnzüge Rhein/Ruhr zurückgeht.

Auch macht sich hier die Übernahme von höherwertigen Leistungen, soweit nicht unbedingt Wendezüge erforderlich sind, durch die Baureihe 110 bemerkbar, die heute schon in vielen Plänen eingesetzt werden, die vorher eine Domäne der 141 waren. Andererseits waren in der jüngsten Zeit kleinere Zugewinne für die Baureihe 141 durch das schnelle Ausscheiden der Baureihe 144 zu verzeichnen, die z. B. um Stuttgart und Würzburg herum Leistungen im Nahbereich für die 141 freimachten. Besonderer Erwähnung bedürfen die hohen Leistungen, die von den beim Bw Seelze stationierten Maschinen erbracht werden. Die Einsätze erfolgen hierzu einem großen Teil im S-Bahn-ähnlichen Nahschnellverkehr (Großraumverkehr Hannover), bei dem relativ schwere Wendezüge mit knappen Fahrzeiten zu befördern sind. Ein Teil der Seelzer Loks wird von Bremen aus eingesetzt und bedient dort u. a. den ebenfalls im Takt abgewickelten Verkehr nach Bremen—Vegesack. Aus dem derzeit anstrengendsten Einsatzraum beim Bw Seelze stammte auch die Anregung, die Ölkühlerlüftung der Lok dadurch zu verbessern, daß die Kühlluft über einen neu angebrachten Dachaufsatz von oben her und nicht mehr aus dem Maschinenraum angesaugt wird. Deshalb erhalten alle Loks nach und nach einen kleinen, seitlich offenen Dachaufbau, der als Sonderarbeit anläßlich von AW Aufenthalten angebaut wird. Überhaupt waren die E 41 in den Ausbesserungswerken vor allem wegen der relativ hohen Beanspruchung der installierten Leistung zumindest zeitweise recht häufige Gäste.

Die DB beschaffte zwischen 1956 und 1971 insgesamt 451 Lokomotiven, die in mehreren Großstädten im Nah- und S-Bahnverkehr eingesetzt wurden. Hierfür wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h als ausreichend betrachtet. Die Bo‘ Bo‘-Loks haben ein Eigengewicht von 66,4 t (141 001 – 226) bzw. 72,5 t (141 227ff), sind 15.620 mm lang und erreichen eine Dauerleistung von 2.310 kW. Die Maschinen erhielten infolge ihres laut knallenden Schaltwerkes alsbald den Spitznamen „Knallfrösche“, wobei nicht allzu selten eine Lok ausbrannte. Die Außerdienststellung erfolgte zwischen 1998 und 2006. Einige Exemplare sind museal erhalten geblieben und können heute noch besichtigt werden.

Modellvorstellung

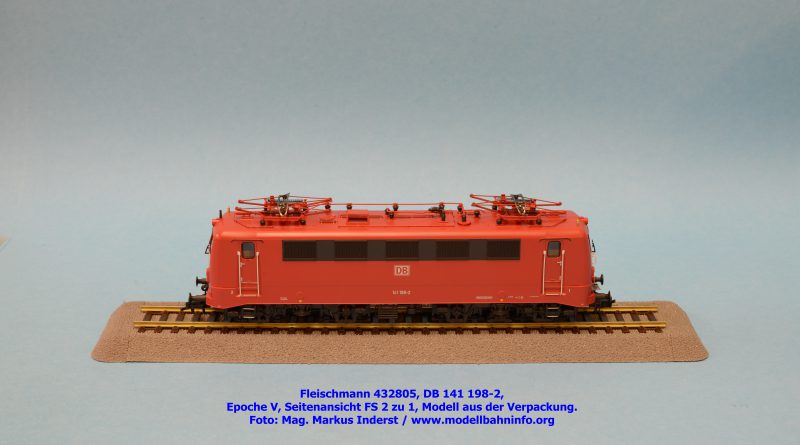

Fleischmann hat 2015 die DB-Baureihe 141 neu angekündigt, deren Konstruktion im wesentlich auf dem Roco-Modell basiert. Nach der verkehrsroten 141 437-4 (Artikelnummer 432801) und einer ozeanblau/beigen Ausführungen folgt 2017 eine weitere DB AG-Ausführung, und zwar diesmal in orientroter Lackierung und Frontlätzchen. Die Auslieferung erfolgt unter den Artikelnummern 432805 (Gleichstrom-Ausführung, UVP € 149,–), 432875 (Gleichstrom-Ausführung mit Lok-Sound, UVP € 219,–) und 392875 (Wechselstrom-Ausführung mit Lok-Sound, UVP € 219,–).

Verpackung

Die Auslieferung des Modells erfolgt in der bekannten Kartonverpackung. Die Lok liegt gut geschätzt in der Schaumstoffeinlage und ist durch eine Plastikhaube sowie einem Rillengleis und umliegender Folie gut geschützt in die Ausnehmung im Schaumstoff hineingeschoben. Dem Modell liegt ein Zurüstbeutel bei, wobei diese Teile zur die Zugheizkabel, Zughaken und Bremsschläuche umfassen. Zum Lieferumfang gehört die Betriebsanleitung und das Ersatzteilblatt.

Technik

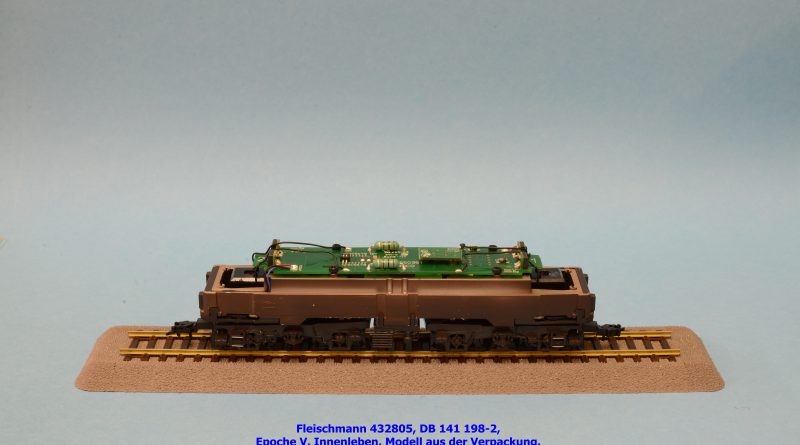

Die Antriebskomponenten sind unter dem Lokgehäuse versteckt. Das Gehäuse kann durch einfaches Auseinanderspreizen der Seitenwände vom Modell abgenommen werden, womit das Innenleben sichtbar wird. Die Hauptplatine ist über dem Motorblock verbaut. Für den Digitalbetrieb weist die Platine eine 22polige Schnittstelle auf. Die Platzierung an der Oberseite der Platine ermöglicht ein problemfreies, nachträgliches Aus- bzw. Einstecken des Decoders ohne weitere Schraubarbeiten. Alle vier Achsen dienen der Stromabnahme. Die beiden Stromabnehmer sind dagegen funktionslos, denn wie bei allen anderen Modellüberarbeitungen der Modelleisenbahn GmbH wurde auch hier auf die Möglichkeit des Oberleitungsbetriebes verzichtet.

Fahrverhalten

Das vorliegende Modell macht bei den Testrunden auf der Anlage eine hervorragende Figur. Das Modell ist leise und hat einen taumelfreien Lauf. Erfreulich ist vor allem die Geschwindigkeit des Modells. Das Vorbild hat eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Messungen bei 12 V Gleichstrom ergaben umgerechnete Werte von ca. 124 km/h. Diese ist gegenüber der Vorbildgeschwindigkeit um ca. 4 % höher, gegenüber dem NEM-Wert mit der Draufgabe von 30 % um 26 % zu niedrig.

Optik

Mit der maßstäblichen Neukonstruktion der BR 141 setzt Fleischmann auch bei dieser sehr wichtigen Type neue Maßstäbe. Zahlreiche Anbauteile wie UIC-Dosen, Scheibenwischer, Griffstangen und Haltegriffe wurden bereits ab Werk montiert und stellen gegenüber den Vorgängermodellen eine wesentliche optische Verbesserung dar. Besonderes vorsichtig sollte man bei den Griffstangen sein, denn diese neigen sich gerade auf der Höhe der Führerstandsfenster zu brechen. Der zweite Blick fällt auf die Neugestaltung des Daches. Neu sind die fein geätzten Trittflächen auf dem Dach, aber auch die neu gestaltete und sehr filigran wirkende Leitung zum Senkantrieb, währenddessen alle übrigen Dachleitungen plastikmäßig wirken und unverändert von den Vorgängermodellen aus früheren Tagen unverändert übernommen wurden, womit der positive Gesamteindruck ein wenig getrübt wird. Als weiteres Ätzteil wurde jeweils oberhalb des linken Puffers als äußerst feinmaschige Trittfläche montiert. Nachdem das Modell soweit werkseitig bereits zugerüstet ist, sind nur mehr die Zughaken und die Bremsschläuche zu montieren. Die notwendigen Teile zur vollständigen Aufrüstung unter anderem als Vitrinenmodell befinden sich im Zurüstbeutel.

Farbgebung und Bedruckung

Die Lackierung des Modells kann sich sehen lassen, die Farbübergange von orientrot auf grau sind allesamt trennscharf. Farbverläufe wurden keine konstatiert. Die Bedruckung der Anschriften ist lupenrein. Das Modell trägt die Betriebsnummer 141 198-2 und ist in Frankfurt am Main stationiert. Die Revisionsanschriften lauten auf REV KOPLX 23.10.97.

Beleuchtung

Die LED-Spitzenbeleuchtung wechselt von dreimal weiß auf zweimal rot und ist fahrtrichtungsabhängig geschaltet. Im Analogbetrieb ist das Schlußlicht eigens abschaltbar.

Bilder

Modellvorstellung Roco 7500056 – DB 141 278-2

Sieben Jahre ist es her, als die Salzburger ihren letzten Knallfrosch für die Baugröße H0 gefertigt haben. Damals wurde die Baureihe 141 noch unter dem Markennamen Fleischmann überarbeitet und am Markt lanciert. In diese lange Zeit fällt dann auch die Neuausrichtung der Sortimentspolitik, indem unter dem Markennamen Fleischmann nur mehr Modelle im Maßstab 1:160 umgesetzt werden.

Roco hat die Baureihe 141 ins Neuheitenprogramm 2024 aufgenommen und damit geworben, erstmals ein Modell mit Mehrfachdüsen-Lüftungsgittern umzusetzen. Beim genauen Hinsehen fällt auch auf, daß diese Lüfter nicht einheitlich in silberner Farbgebung ausgeführt sind. Das neue Roco-Modell ist mit der Loknummer 141 278-2 beschriftet worden. Die Lok ist beim Bw Frankfurt 1 in der BD Frankfurt (Main) beheimatet. Im Revisionsraster sind die Untersuchungsdaten mit den Angaben REV KOPLX 27. 5.92 angegeben. Obwohl die Lackierung in Ozeanblau/Beige soweit lupenrein erfolgte, sind die Anschriften teilweise unvollständig ausgeführt worden. Auch wurden farbliche Nuancen bei den Fahrzeuganschriften berücksichtigt. Roco bietet diese Ausführung der BR 141 in drei Versionen an. Die analoge Gleichstrom-Ausführung ist zum UVP von € 239,90 erhältlich. Die Gleichstrom-Ausführung mit Lokdecoder und -sound ist unter der Artikelnummer 7510056 zum UVP von € 364,90 verfügbar, die Dreileiter-Wechselstrom-Ausführung unter der Artikelnummer 7520056.