Roco 72259 – ÖBB 688.01

Die Motorlokomotiven der Bauart Krauss

Wesentlich anders geartet in Konstruktion und Aussehen waren die von Krauss u. Co entworfenen und in 48 Exemplaren gebauten Motorlokomotiven, deren erste drei Maschinen gleich den Maffei’schen zunächst die Bezeichnung ML 2/2 erhielten. Krauss, der Meister im Bau kleiner Lokomotiven jeder Art, hat dieses leichte kleine Fahrzeug aus der bei ihm längst heimischen Trambahntype entwickelt, d.h. auf etwas größere Verhältnisse übertragen. Und diese Aufgabe ist von ihm mit gewohntem Geschick und Erfolg gelöst worden. Aber nicht nur um größere Leistung handelte es sich hier, sondern auch um höhere Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h, weshalb auf sicheren, ruhigen Lauf besonderer Wert zu legen war. Aus diesem Grund wurde die Anordnung des Triebwerks mit Innenzylindern und Blindwelle gewählt und der Radstand der beiden gekuppelten Achsen möglichst groß angenommen, so daß überhängende, die Ruhe des Laufs störende Massen fast ganz vermieden wurden. Außerdem sind die Gewichte der hin- und hergehenden Treibwerkteile nicht, wie sonst üblich, nur zum größeren Teil, sondern vollständig ausgeglichen, ohne daß der Belastungswechsel der Räder das zugelassene Maß überschreiten würde. Ansonsten ist die bei Trambahnlokomotiven übliche einmännige Bedienung und die entsprechende Anordnung der Armaturen sowie für den seitlich des Kessels stehenden Führer wichtigen Handgriffe usw. beibehalten, außerdem die halbautomatische Schüttfeuerung angewendet und die Speiseapparate, soweit möglich, selbsttätig gemacht.

Die ersten drei Maschinen dieser Art, Bahn-Nr. 4501 bis 4503, wurden im Januar 1906 in Dienst gestellt und entsprachen vollkommen den Anforderungen bezüglich ruhigen und sicheren Laufs, ebenso hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Leistung, welche auch von diesen Maschinen die Beförderung einer angehängten Last von 65 t Gewicht mit maximal 50 km/h auf gerader, ebener Strecke und von 10 bis 12 km/h in einer Steigung von 1:40 verlangte. Mit Vorteil kam bei diesen Maschinen gleich von Anfang an der Rauchröhrenüberhitzer zur Anwendung, nachdem die 1903 als erste in Deutschland mit demselben ausgerüstete 3/4-gekuppelte Lokomotive der Isartalbahn (der L.A.G. München) günstige Resultate mit demselben erzielt hatte und sich gegenüber den gleichen Naßdampfmaschinen eine merkliche Ersparnis an Kohlen und Wasser ergeben hatte. So wurden diese Krauss’schen ML 2/2 gemeinsam mit der Maffei’schen Ausführung die ersten Heißdampflokomotiven der Kgl. Bayerischen Staatsbahn.

Es lohnt sich, bei diesen Lokomotiven vielleicht in noch höherem Maß als her der Maffei’schen Type der konstruktiven Seite einige Aufmerksamkeit zu schenken. Welche Grunde zur ungewöhnlichen Bauart einer solchen Lokomotive mit Innentriebwerk und der sonst gerne vermiedenen Blindwelle geführt hatten, wurde schon dargetan.

Diese Bauart komplizierte und verteuerte zwar die Maschine, doch ließen die Geschwindigkeitsanforderungen und die gewünschte Ruhe des Gangs bei der nur zweiachsigen Lokomotive kaum einen anderen Ausweg. Die in einem Stück gegossenen und mit ca. 1:6 Neigung über der Vorderachse eingebauten Zylinder mit Schmidt’schen Kolbenschiebern treiben die aus Nickelstahl geschmiedete und aus mehreren Teilen zusammengesetzte, zur gekröpften Welle ausgebildete Blindwelle an, welche des leichten Rahmens halber dreimal gelagert ist und in gleicher Höhe wie die Treibachse liegt.

Entgegen dem sonstigen Gebrauch sind die Lineale der einschienigen Kreuzköpfe unter diesen angeordnet, wodurch gute Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit durch einen Rahmenausschnitt ermöglicht wurde. Die Treibstangen zeigen an den Kurbelzapfen sogenannte Schiffsköpfe. An den Kurbelarmen sind gegenüber den Treibzapfen die Gegengewichte zum Ausgleich der rotierenden Massen des inneren Triebwerks (Treibstangenanteil, Kurbelzapfen und Kurbelarme) angebracht, wahrend die rotierenden Kuppelstangenanteile samt den Kuppelzapfen an der Blindwelle durch eigene, außerhalb des Rahmens befindliche Gegengewichte ausgeglichen sind. Die Radsterne enthalten die Gegengewichte zum Ausgleich der Kuppelstangenanteile, ihrer Kuppelzapfen sowie der hin- und hergehenden Massen des Innentriebwerks, welche hier, über das sonst übliche Maß hinausgehend, völlig ausgeglichen sind, um die störenden Bewegungen (Zucken) zur Gänze auszuschließen.

Diese sorgfältige dynamische Behandlung hatte den gewünschten Erfolg, die Maschinen zeigten bei Probefahrten auch bei Geschwindigkeiten von 60 km/h und darüber noch völlig ruhigen, sicheren Lauf trotz der hohen Tourenzahl, welche 300 pro Minute meist überschritt und nahe an 360 heranreichte. Bemerkenswert ist noch, daß, entgegen der sonst bei Innenzylinderlokomotiven üblichen Versetzung der Kuppelzapfen gegen die Treibkurbeln um 180°, hier keine Versetzung besteht und daß in die vordere Kuppelstange ein Gelenk eingeschaltet wurde, weil die Kurbelwelle ungefedert gelagert war.

Die Heusinger-Steuerung mit auf der Blindwelle sitzenden Exzentern ist ebenfalls innerhalb der Rahmen angeordnet und wird durch Handhebel verstellt. Die Kolbenschieber haben innere Einströmung. Die beiden Rahmenwangen sind, der notwendigen Gewichtsersparnis halber, nur 8 mm stark, doch sorgen die vorgesehenen Querversteifungen, namentlich das Zylindergußstück, der Linealträger aus Stahlguß, eine Blechtraverse vor dem Stehkessel, zwei weitere neben der Hinterachse und endlich vordere und hintere Pufferstirn für die nötige Versteifung des Untergestells. Dazu kommt noch ein horizontales Versteifungsblech zwischen dem Gleitbahnträger und dem mittleren Kurbelwellenlager. Das letztere Ist In einem starken Versteifungsblech angebracht, welches vom Linealträger bis zur Querversteifung vor dem Stehkessel durchläuft.

Ein langer Rahmenausschnitt über der Kurbelwelle gestattet gute Zugänglichkeit zu Lagern, Treibstangenköpfen und Exzentern. Die Abfederung der Maschine erfolgt durch vier gewöhnliche Blattfedern, die oberhalb der Achslager angeordnet und nicht nachstellbar sind. Die Stutzen der hinteren Federn sind durch Winkelhebel und Zugstange verbunden, so daß Querausgleich möglich ist und Dreipunktaufhängung besteht, zweckmäßig im Hinblick auf den nicht selten nachgiebigen, leichten Oberbau auf Neben- und Kleinbahnen. Der Kessel mit kurzer Box und schrägem Rost, dessen domloser Langkessel aus nur einem Bund hergestellt ist, steht mit seinem Mittel 2.060 mm über S.O. und ist mit Schmidt’schem Rauchröhrenüberhitzer in zwölf Rauchrohren und mit halbautomatischer Feuerung (Schüttfeuerung) gleich der Maffei’schen Type für einmännige Bedienung ausgerüstet. Vorn am Langkessel 1st statt des Doms ein Regulatorkopf, dahinter ein Sammelarmaturkopf aufgesetzt, rückwärts zwei Pop-Ventile, deren Abdampf durch einen werten Blechzylinder über dem Hausdach ins Freie entweicht.

Die Feuerboxrückwand ist zwecks Anordnung der Schüttfeuerung stark geneigt ausgeführt, an ihrem unteren Teil sind die Rostbeschickungsvorrichtung und darüber der Füllschacht angeordnet, welcher bis über das Dach hinausragt und 0,6 t Kohlen faßt. Die Kohlen fallen nach Öffnen des Verschlußschiebers in ein Zwischenfach und werden von dort durch einen zweiten Schieber, den der Führer von seinem Stand aus durch einen Hebel bewegen kann, auf den schrägen Schüttelrost befördert, was ein mit dem Abschlußschieber gekuppelter Druckkolben besorgt. Ein Hin- und Herbewegen des Hebels durch den Führer bewirkt die Öffnung des Füllschachts und die Weiterbeförderung der Kohlen auf den Rost. Gleichzeitig schließt sich der Schacht wieder. Die Beschickung des Rostes erfolgt somit schnell und in bequemer Weise nur mit einem Griff.

Zur Überwachung des Feuers während der Fahrt ist auf der rechten Seite der Box, dem neben dem Langkessel stehenden Führer bequem zur Hand, eine Feuertür angebracht. Der stark geneigte Rost ist zum Schütteln eingerichtet und überdies im vorderen Teil als Kipprost ausgebildet. Der Aschenkasten ist sehr geräumig und reicht mit seinem vorderen Teil tief herab. Die Rückwand des Stehkessels ist mit der Feuerboxdecke durch den in die Höhe gezogenen Bodenring verbunden. Die Fläche der Boxrückwand wird im unteren Teil von der Schüröffnung in Anspruch genommen, die obere Partie der Boxrückwand ist innen mit Chamotte ausgekleidet und nicht, wie sonst, von Wasser bespült. Die heißen Steine wirken auf die einströmende kalte Luft vorwärmend. Für den Fall, daß die Kohlen im Fülltrichter steckenbleiben, was auch bei etwaigem Gefrieren nasser Kohlen im Winter vorkommen kann, ist in dessen Rückwand ein Schieber vorgesehen. Die ganze Feuerungsanlage hat sich, wie auch bei der Maffei’schen Type und später bei der größeren Pt 2/4 H recht gut eingeführt und zufriedenstellend gearbeitet. Beiderseits vor und neben der Rauchkammer, jedoch die Mitte der Plattform freilassend, sind die beiden Wasserbehälter aufgestellt, welche zusammen 2 m³ fassen. Der hohe Kamin hatte bei den ersten vier Maschinen zur Emporführung von Dampf und Rauch (nach dem Vorbild der Schottischen Highland Railway) eine Haube mit vorderen Schlitzen und rückseitigem, senkrechtem Blech erhalten, wodurch ein aufwärts gerichteter Luftstrom entstehen sollte. Wie fast alle derartigen Einrichtungen verschwand sie auch bei diesen Lokomotiven schon von der fünften Maschine an.

Die Anordnung der Kesselarmatur und der wichtigsten Handgriffe für den rechts neben dem Langkessel stehenden Führer – Regulator, Steuerung, Hebel zur Beschickung der Feuerung, Westinghouse-Bremshahn, Exterwurfhebel, Pfeife usw. – ist die bei den Trambahnlokomotiven übliche, wie sie Krauss unter anderem z.B. bei den Maschinen der einstigen Dampftrambahn von München (Arnulfstraße) nach Nymphenburg ausgeführt hat. Auch das Führerhaus ist in analoger Weise ausgeführt, 2.880 mm breit und 2.690 mm lang. Durch zehn herablaßbare Fenster und vier weitere feste in den Stirnwänden ist für Luft und Licht reichlich gesorgt. Dazu ist noch ein querstehender Ventilationsaufsatz auf dem Dach vorhanden. Längsseits des Kessels sind vorn und hinten in den Stirnwänden Türen eingesetzt. Die hintere Plattform, der Raum hinter dem Kohlenbehälter und der Feuerungsvorrichtung, ist durch eine Blechwand umschlossen, die in der Mitte und vorn freien Übergang über die Brücke zum nächsten Fahrzeug gewährt.

Das Dach des Führerstandes reicht vorn über den Kamin, rückwärts über den Kohlenbunker hinaus. Auf der rechten Seite neben der Rauchkammer war der Luftkompressor für die Westinghouse-Bremse, links eine Worthington-Speisepumpe platziert, letztere zur halbautomatischen Kesselspeisung und somit Entlastung des Führers. Außerdem war noch ein Tandeminjektor vorgesehen (von Schäffer und Budenberg). Die Westinghouse-Kleinbahnbremse wirkte einseitig von rückwärts auf alle vier Räder. Sand erhielten alle Räder von der Außenseite aus getrennten Behältern, deren vorderer sich unsichtbar auf der Plattform vor der Rauchkammer befand, während der Sandkasten für die hinteren Räder innerhalb des Hauses über dem Stehkesse1 aufgesetzt war. Auch der Geschwindigkeitsmesser vom Haußhälter fehlte nicht. Vorstehend Gesagtes bezieht sich zu nächst auf die erste Lieferung, also auf die Bahn-Nr. 4501 bis 4506, doch wurde ab Lokomotive 4504 die unschöne Kaminhaube entfernt bzw. weggelassen und die hintere Plattform etwas geräumiger gestaltet. Weit wichtiger war die Vergrößerung des Zylinderdurchmessers bei den Lokomotiven 4504 bis 4506 von 285 auf 305 mm, da der zuerst gewählte sich für die Heißdampfmaschine als zu knapp erwies.

Außentriebwerk mit Blindwelle

Einschneidender waren die konstruktiven Änderungen, welche bei der nächsten Gruppe, den Lokomotiven Bahn-Nr. 4507 bis 4535, vorgenommen wurden.

Betrieb und Personal haben sich, wie so oft auf deutschen Bahnen, mit dem Innentriebwerk, da es schwer zugänglich und nicht eben bequem zu übersehen war, nicht recht befreunden können. So wurde diese Bauform aufgegeben, und trotz der zu erwartenden Einbuße an Laufeigenschaften der Maschine – wegen der überhängenden Zylinder – wurden dieselben nunmehr außen angeordnet, die Blindwelle blieb jedoch als solche erhalten, um nicht zu lange und schwere Treib- und Exzenterstangen zu erhalten. Der durch diese Modifikation innen freiwerdende Raum wurde nun vorteilhafterweise über und vor der Blindwelle durch den Wasserkasten ausgefüllt, dessen Füllöffnungen beiderseits vor der Führerhausvorderwand angebracht wurden. Der vorn und hinten über dasselbe hinausragende Teil des Daches kam in Wegfall, so daß Kamin und Kohlenkasten frei standen. Der Kessel kam von jetzt an mit seinem Mittel etwas höher, auf 2160 mm zu liegen. Die Durchmesser der Dampf-Zylinder wurden zur Erzielung größter Wirtschaftlichkeit nochmals vergrößert und zwar auf 320 mm, die Kolbenstangen durchgehend ausgebildet und Luftsaugventile seitlich am Schiebekasten vorgesehen. Der Luftkompressor wurde auf die linke Seite versetzt, Mollerup-Schmierapparat, Worthingtonpumpe und Tandeminjektor wurden durch die bewährten Apparate von Friedmann in Wien ersetzt. Geändert wurde z. T. auch die Bremsanordnung.

Diese Änderungen, zu welchen auch die Gewichtsvermehrung der nunmehr längeren Ein- und Ausstromröhren sowie die neu einzufügende vordere Rahmenversteifung beitrugen, bewirkten eine Steigerung des Leergewichts auf fast 19 t und des Dienstgewichts auf 22,7 t, welches von den vergrößerten Zylindern gut ausgenutzt wurde. Der Zylinderüberhang konnte in Kauf genommen werden, da Geschwindigkeiten von 40 km/h und darüber doch nur wenig und für kürzere Zelt in Frage kamen

Die bayerischen Lokschmieden Maffei und Krauss entwickelten für die zahlreichen Lokalbahnen in Bayern eine einfache, zweiachsige Dampflokomotive, die in den Jahren 1905 bzw. 1906 in einer ersten Serie gefertigt wurden. Wesentliches Merkmal dieser Konstruktion war es, daß die Lokomotive im Einmannbetrieb einsetzbar waren. Dies wurde damit erreicht, indem die Kohlen für die Beschickung des Feuers mittels einer semi-selbständigen Schüttvorrichtung/Rutsche zugeführt wurden. Aus diesen Erkenntnissen wurde ab 1908 die neue Lokalbahntype PtL 2/2 entwickelt, die wohl die populärsten Lokalbahnmaschinen aller Zeiten wurden. Die gedrungene Bauform mit verglasten Führerhausfenstern brachte den zierlichen Lokomotiven den liebevollen Beinamen „Glaskasten“ oder „Glaskasterl“ ein. Die erste Lieferserie bestand aus 29 Lokomotiven. Diese wurden noch mit einer Blindwelle ausgeliefert. Neun Lokomotiven gelangten noch zur Deutschen Reichsbahn, die diese Maschinen unter der Baureihenbezeichnung 98.3 als 98.301 bis 309 von der K. Bay. Sts. B. übernahm. Die Kriegswirren des Zweiten Weltkrieges führten dazu, daß nach 1945 die 98 304 in Tirol stehen blieb und nach 1945 bei den ÖBB verblieb. Das Einzelstück erlebte das neue Nummernschema von 1953 und wurde fortan als 688.01 im Fahrzeugbestand der ÖBB geführt. Die 688.01 war bis zum 15. September 1959 im Einsatz.

Modellvorstellung

Roco führt die Baureihe 98.3 seit bald 30 Jahren im Programm und hat seither auch immer wieder das ÖBB-Einzelstück produziert. Die erste 688.01 wurde 1988 als Österreich-Sonderserie 43258 angekündigt und als Epoche IIIa-Modell mit roten Rädern umgesetzt. Da das seinerzeitige Modell noch ohne Digitale Schnittstelle gefertigt wurde, wurde das Einzelstück nochmals ins Programm aufgenommen, um dieses Manko zu beseitigen. Der gegenständliche ÖBB-Glaskasten wurde mit einem digitalen Sounddecoder ausgestattet und ist nur in dieser Ausführung unter der Artikelnummer 72259 zum UVP € 199,– erhältlich.

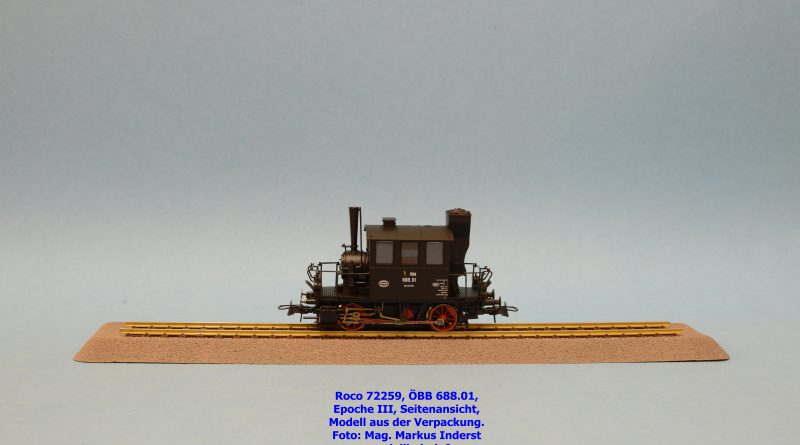

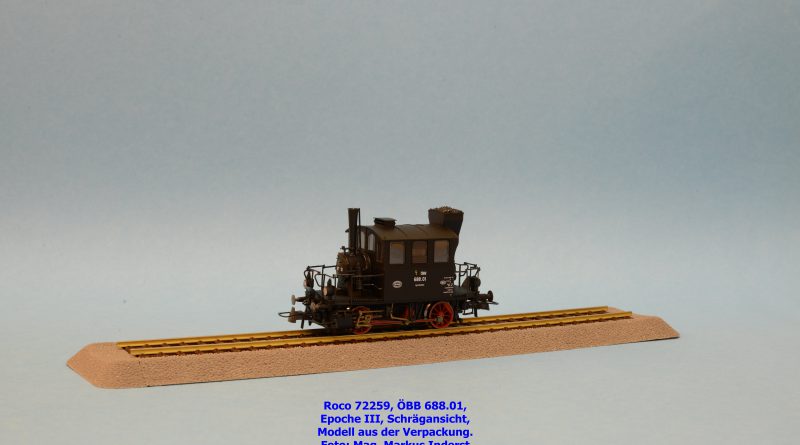

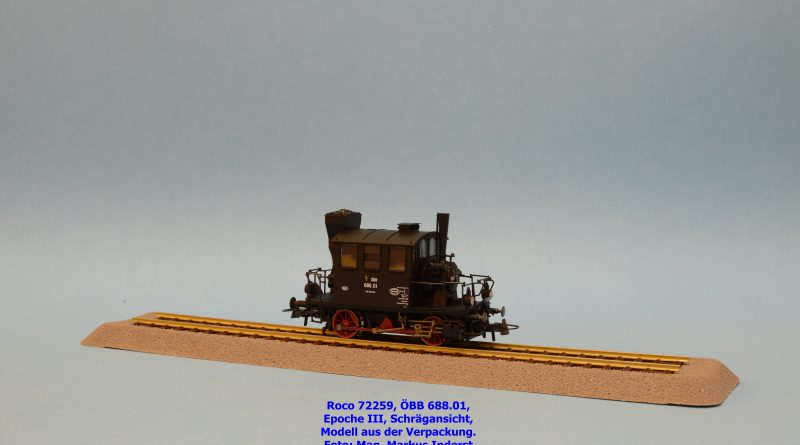

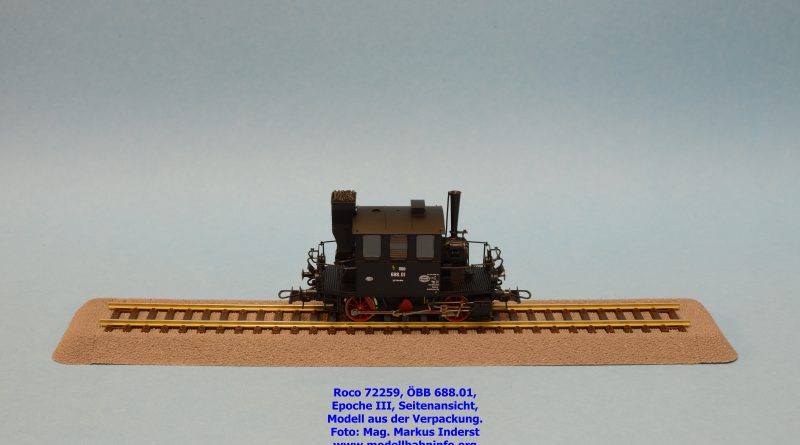

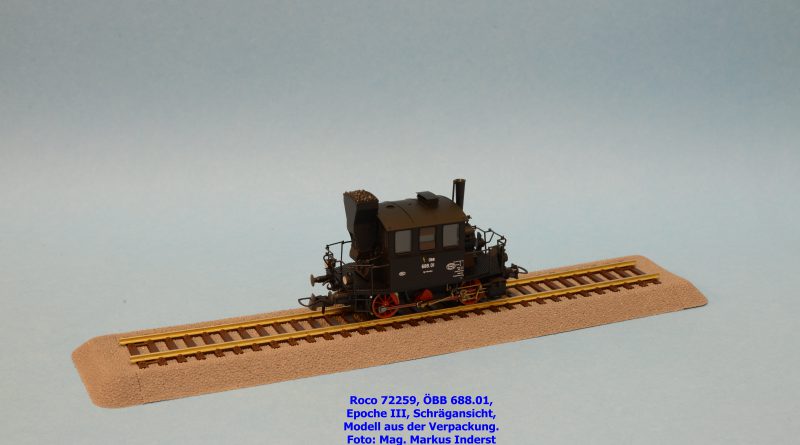

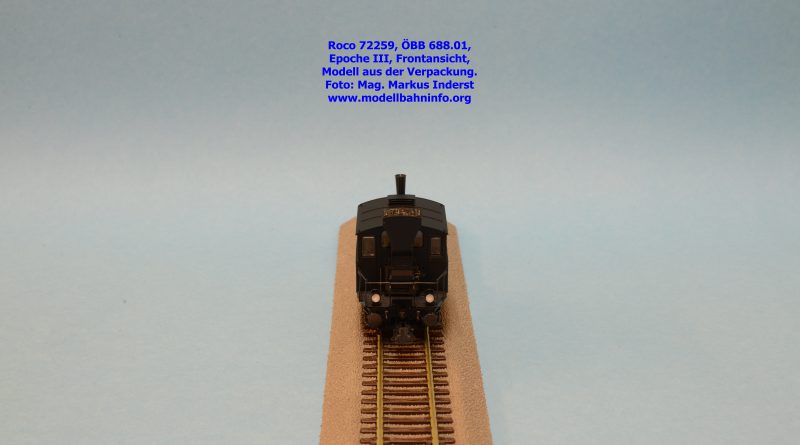

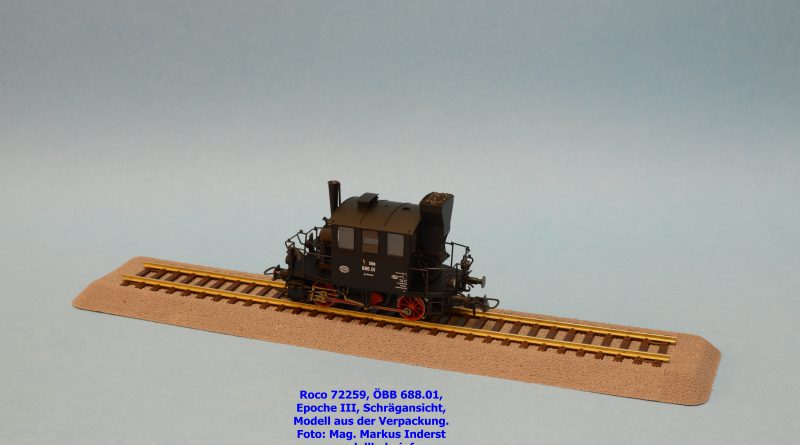

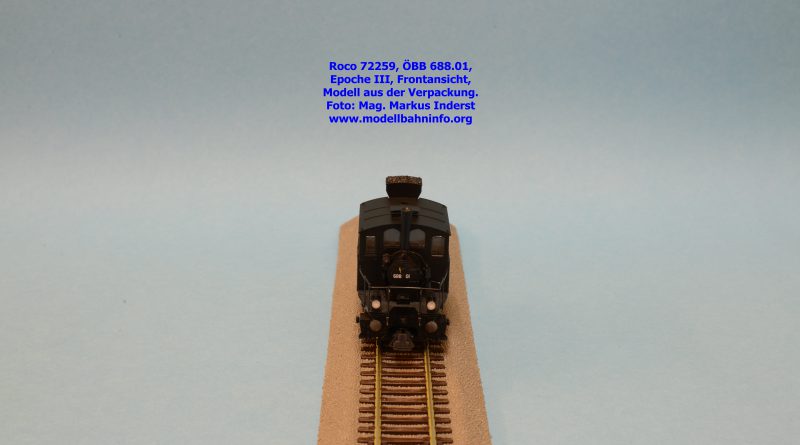

Die Auslieferung erfolgt in der bereits bekannten Roco-Verpackung mit Schaumstoffeinlage. Das Modell ist aus Kunststoff gefertigt und zeichnet sich vor allem durch viele, zierliche Anbauteile wie Griffstangen und Handläufe aus. Der Gehäuseteil weist feine Gravuren und Details auf. Der Motor mit Schwungmasse ist zwischen Fahrzeugrahmen und Kessel untergebracht. Der Antrieb erfolgt auf beide Achsen. Um den Digital-Decoder zu kaschieren, wurden alle Fenster entsprechend abgedunkelt.

Roco liefert seine 688.01 in schwarzer Lackierung und rot lackierten Rädern aus. Da es immer wieder Diskussionen über die Lackierung der Räder, ob schwarz oder rot gibt, darf an dieser Stelle erwähnt werden, daß bei dieser Lok beides möglich war. Die Lok ist sauber beschriftet. Als Heimatdienststelle ist die Zfl. Wien-West angegeben, als Revisionsdatum scheint der 16. Juni 1952 auf.

Bilder