Fleischmann 567602/567710/563005 & Roco 6200132 – DB AByse 617/Bye 655/Düe 941 (Gruppe 30) / MAV Bau

Die Deutsche Reichsbahn bestellte 1930 nach der Indienststellung von Probewagen in den Jahren 1928/29 eine erste Serienbestellung über 150 Wagen der 2./3. Klasse, die für den Eilzugverkehr bestimmt waren. Diese Neubauwagen wurden unter der Gattungsbezeichnung BC4i-30 geführt und erhielt zwei Abteile der 2. Klasse mit einer Sitzteilung 1 + 3, und zwei Abteile für die 3. Klasse mit der Sitzteilung 2 + 3. Die unterschiedlichen Fensterbreiten von 800 mm bzw. 1.000 mm kennzeichnen die unterschiedlichen Klassen. Darüber hinaus wurden zwischen 1930 und 1932 eine große Anzahl von Eilzugwagen 3. Klasse als Durchgangswagen der Gattung C4i-30 in genieteter Ganzstahlausführung beschafft. Die Wagenbauart fiel durch die an den Wagenenden zurückgezogenen Fahrzeugeinstiege auf. Die Wagen der 2./3. Klasse erhielten dabei Einfach- bzw. Doppeltüren, die reinen 3. Klasse-Wagen waren mit einem großen Einstiegsbereich und mit beidseitigen Doppeltüren versehen. Die Fahrzeugübergänge waren zunächst mit Scherengitter versehen und wurden erst später mit Faltenbälgen ausgestattet. Als Drehgestelle kamen die Bauart Görlitz 3 leicht zum Einbau. Die zur DB gelangten Wagen 2./3. Klasse wurden nach dem Krieg umgebaut und erhielten dabei eine neue Sitzeinrichtung, wobei die Sitzplätze der 1. Klasse in Abteilen mit geschlossenem Seitengang angeordnet wurden. Die 3. Klasse-Wagen boten bei der Ablieferung 84 Sitzplätze in drei Abteilen bei einer Sitzplatzanordnung von 2 + 3. Beim Umbau der Wagen nach 1950 erfolgte die Umgestaltung der beiden Großraumabteile mit jeweils 36 Sitzplätzen in der Anordnung 2 +2. Die beiden Toiletten blieben dabei innerhalt der Großraumabteile.

Gattung Bye 655

Nachdem die Deutsche Reichsbahn seit 1926 den Bau neuer D-Zug-Wagen mit Seitengang und Abteilen eingeleitet hatte, (für die weitere Entwicklung richtungsweisend blieben, sollten auch neue Fahrzeuge für den Eilzugverkehr konzipiert und gebaut werden. Die Durchgangswagen mit Mittelgang erhielten Doppeltüren an den eingezogenen Wagenenden, um einen schnellen Fahrgastwechsel zu ermöglichen. Ansonsten entsprachen sie in ihrer Bauausführung, die wegen der geringeren Geschwindigkeit etwas leichter gewählt werden konnte, weitgehend der Bauweise der D-Zug-Wagen des Baujahres 1928. Der Einheitsgrundriß gliederte sich in zwei Vorräume, an die sich pro Wagenende je eine Toilette auf jeweils der gleichen Wagenseite anschlossen.

Zwischen den beiden Großräumen mit neun offenen Abteilen, unterteilt durch halbhohe Zwischenwände, befand sich ein geschlossenes Abteil mit zehn Sitzplätzen. Insgesamt standen 84 Plätze in der Sitzanordnung 2 + 3 zur Verfügung. Die Sitzbänke hatten die damals üblichen Sitzflächen und Rückenlehnen aus Eschenholzlatten. Das lichte Maß des Mittelgangs war mit 470 mm festgelegt. Der auf das aus Stahlprofilen gefertigte Untergestell aufgesetzte Wagenkasten bestand aus einem stählernen Kastengerippe mit Säulen, Rammblechen und Dachspriegeln, an das die Dach- und Bekleidungsbleche angenietet waren. Die Innenwände waren in eichefurniertem Sperrholz ausgeführt. Die Fenster hatten eine lichte Breite von 800 mm und verfügten über Metallrahmen. Nur 600 mm breit waren die Abortfenster, die geteilt waren und sich im oberen Bereich klappen ließen. Die Türen an den Einstiegseiten zu den Aborten und in den abgeschlossenen Trennwänden des mittleren Abteils waren als Drehtüren ausgeführt. Bei den Stirnwandübergängen und den Trennwänden zu den Vorräumen hatte man sich für Schiebetüren entschieden. Die Übergänge mit Klappblechen waren zunächst nur mit Scherengitter gesichert. Erst später wurden die Übergänge mit Faltenbälgen ausgestattet. Die Wagen liefen auf zweiachsigen Drehgestellen der Bauart „Görlitz III leicht”. Am Bau der Fahrzeuge, denen die Zeichnungen Be 5524 und 5524.2 zugrunde lagen, waren insgesamt 17 Waggonfabriken beteiligt.

Als Beschaffungspreis wurden für einen Wagen der ersten Bauserie 64.471.00 Reichsmark angegeben. Die im Zeitraum von 1930 bis 1933 gefertigten Fahrzeuge wurden in die Nummernreihe 72 042 bis 73 268 eingruppiert. Nach der zu Beginn der 1950er Jahre eingeleiteten Umbauaktion hatten die Eilzugvagen, nun als B4y-30/50 bezeichnet, nur der Anordnung 2 + 2. Die beiden Toiletten blieben, einseitig angeordnet, innerhalb der Großräume. Der Zugang war von den Vorräumen aus möglich.

Am 31. Dezember 1977 belief sich der Bestand an Wagen der Bauart By€ 665 noch auf 252 Fahrzeuge. Bereits zwei Jahre später war der Bestand auf 160 Exemplare geschrumpft, die dann sehr rasch einer umstrittenen Ausmusterungsverlängerung zum Opfer fielen. Im neuen Nummernplan der DB hatten die Eilzugwagen der früheren Einheitsbauart C4i-30 die Wagennummern 29-13 102 … 595 und 29-29 0001 … 007 erhalten.

Bis zum Ende der 1970er Jahre gehörten die genieteten und die geschweißten Eilzugwagen zum gewohnten und alltäglichen Bild auf vielen Strecken in allen Regionen der Bundesrepublik. Häufig konnte man noch stilreine Züge beobachten, die mit nahezu allen verfügbaren Lokomotivbauarten bespannt waren.

Gattung Düe 941

Die seit dem 1. April 1920 als Nachfolger der ehemaligen Länderbahnen bestehenden „Reichseisenbahnen“ konnten mangels finanzieller Mittel zunächst nur die vordringlich benötigten zweiachsigen Fahrzeuge für den Personenzugdienst in größeren Stückzahlen in Dienst stellen. Relativ gering war dagegen die Zahl der bis 1926 beschafften vierachsigen D-Zug-Wagen.

Nicht anders verhielt es sich bei den Gepäckwagen. In Anlehnung an die Schnellzugwagen der Bauarten 1921/1923, aber mit verschiedenen Abweichungen vom aufgestellten Einheitsgrundriss, gelangten im Jahre 1923 zehn Versuchsfahrzeuge der Bauart Pw4ü-23 zur Auslieferung. Erst fünf Jahre später stellte die DRG von 1928 bis 1929 D-Zug-Gepäckwagen der Ganzstahlbauart in größeren Stückzahlen in Dienst.

In den 1920er Jahren waren in der Schweißtechnik derartige Fortschritte erzielt worden, dass die DRG ab 1931 dar angehen konnte, diese auch im Waggonbau zu nutzen. Bei Festigkeit wie die Niettechnik sollte die Schweißtechnik zu einer erheblichen Gewichtsminderung führen. Nach eingehender Erprobung zahlreicher in geschweißter Ausführung gefertigter Fahrzeuge – darunter zehn vierachsige vereinigte Einheits-Post- und Gepäckwagen – wurde im Jahre 1934 entschieden, den Waggonbau ab Baujahr 1935 vollständig auf die Schweißtechnik umzustellen.

Zur gleichen Zeit wollte die Deutsche Reichsbahn die Reisegeschwindigkeit der Schnellzüge nach dem Vorbild der Schnelltriebwagen deutlich erhöhen, um im Wettbewerb mit anderen Verkehrsmitteln erfolgreich abschneiden zu können. Eine angenäherte Stromlinienform sollte der Verringerung des Luftwiderstands bei höheren Geschwindigkeiten dienen. Gleichzeitig wurden Drehgestelle mit vierter Federung und verstärkten Bremsen für maximal 200 % Abbremsung erprobt.

In Zusammenarbeit mit dem Reichsbahnzentralamt für Maschinenbau (RZM) in Berlin konstruierte die Waggonfabrik Linke-Hofmann-Werke AG (LHW) in Breslau die vierachsigen, geschweißten D-Zug-Gepäckwagen der Bauarten 1935, 1936 und 1936a. Auf der Grundlage dieser Konstruktionspläne sah die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft im Fahrzeugprogramm 1935 II den Bau von zwanzig D-Zug-Gepäckwagen der Gattung Pw4ü-35 in geschweißter Ausführung vor. Mit der Linke-Hofmann-Werke AG (LHW), Breslau, wurde der Wagenbauvertrag 03.966/61.909 abgeschlossen.

Die Herstellungskosten für 105 537 Alt beliefen sich auf 38.634,00 Reichsmark. Im Fahrzeugprogramm 1936 I erfolgte die Bestellung der überarbeiteten Ausführung Pw4ü-36 (59 Gepäckwagen) sowie eines Versuchsfahrzeugs Pw4ü-36a mit stromlinienförmigem Dachaufbau.

Für den Bau dieser Fahrzeuge wurde mit der Linke-Hofmann Werke AG (LHW), Breslau (105 557, 105 599, 105 600), und der Gothaer Waggonfabrik AG, Gotha (105 601, 105, 616), der Wagenbauvertrag 03.966/61.910 abgeschlossen. Der Beschaffungspreis (inkl. Radsätze) des Wagens 105 616 Wt betrug 43.277,58 RM. Auf die Radsätze entfielen dabei 1.171,00 RM.

Auch beim Bau der vierachsigen Einheits-D-Zug-Gepäckwagen mit einer Länge über Puffer von 21.720 mm wurde besondere Rücksicht auf wirtschaftliche Fertigung verbunden mit größter Festigkeit bei geringstem Gewicht genommen. Da die Wagen in höheren Geschwindigkeitsbereichen verkehren sollten, musste der Wagenkasten fester als ursprünglich geplant ausgeführt werden. So ging ein Teil der durch die Schweißung erzielten Gewichtsersparnis wieder verloren. Die verstärkten Bremsen schlugen sich ebenfalls im Wagengewicht nieder.

Das Untergestell war so ausgebildet, dass die auftretenden Kräfte ohne Beanspruchung des Kastengerippes aufgenommen werden konnten. Man verwendete überwiegend leichte Normal- und Sonderprofile aus Stahl der Güte St 52 von [förmigem Querschnitt. Der aus den beiden äußeren Langträgern und kräftigen Kopfstücken bestehende, vollständig geschweißte Rahmen des Untergestells wurde durch mittlere Lang- und Querträger versteift.

Zur Erhöhung der Rahmensteifigkeit waren die Querträger auf breiter Basis an die Langträger angeschlossen. Zusätzlich wurde das Untergestell mit sprengwerkartig angeordneten waagrecht en Schrägstreben zur Aufnahme der seitlichen Verbiegungsbeanspruchungen versehen. Die Untergestellvorbauten führte man besonders kräftig aus, um eine gute Wirkung der auftretenden Längskräfte auf die Langträger und die zum Tragen herangezogenen Seitenwände zu gewährleisten. Zur Erhöhung der Biegungsfestigkeit sowie zur Aufnahme der Biegungsbeanspruchungen, die von den auf den Langträgern aufgesetzten Seitenwandsäulen ausgeübt werden können, wurde n unter den Säulenanschlüssen Verstärkungsrippen in den U-Trägern eingeschweißt. Der Fußboden stützte sich unmittelbar auf das Untergestell. Über die aus Stahlblechen zusammmengeschweißten, kastenförmig ausgebildeten Drehpfannenträger der Drehgestelle wurde er freitragend hinweggeführt. Die Zugvorrichtung der Regelbauart bestand aus den beiden Zughaken, der durch gehenden Zugstange mit innerem Zugapparat sowie den an den Zughaken.

Als Stoßvorrichtung dienten Reibungspuffer der Bauart Uerdingen mit Ausgleichsvorrichtung. Letztere war in den Vorräumen über Bodenklappen zugänglich. Der Durchmesser der flachen bzw. gewölbten Pufferteller betrug 450 mm.

Das Laufwerk bestand aus zwei geschweißten zweiachsigen Drehgestellen der Bauart „Görlitz III leicht“ (Zeichnung Fwp 949.04.1) mit Gleitlagerradsätzen und DWV-Achslagergehäusen. Aufgrund der Doppelklotzbremse musste der über dem Achsausschnitt hohl ausgeführte Profileisenrahmen gegenüber demjenigen früherer Bauarten um 306 mm verlängert werden. Die zehnlagigen Wiegenfedern waren 1.800 mm lang, die fünflagigen Achsfedern maßen 900 mm. Der Laufraddurchmesser betrug 1.000 mm, der Drehgestellachsstand 3.000 mm. Bei einem Gesamtachsstand von 17.550 mm belief sich der Drehzapfenabstand auf 14.550 mm. Zur Verbesserung der Laufruhe hatte die DRG die Drehgestelle von zehn AB4ü-35 mit ein er vierten Federung ausrüsten lassen, wobei zwei unterschiedliche Bauarten zur Ausführung gelangt waren, Die erfolgreich verlaufenen Versuche führten ab dem Fahrzeugprogramm 1936 I zum Einbau einer vier ten Federung in alle Drehgestelle der Bauart „Görlitz III leicht“. Infolgedessen erhielten auch die Einheits-D-Zug-Gepäckwagen der Gattungen Pw4ü-36 und Pw4ü-36 a Drehgestelle mit vierfacher Federung in Trogbauart nach Zeichnung Fwp 949.04.34,

WUMAG Dg141 3h. Gemäß bestehenden gesetzlichen Anforderungen mussten bei den Gepäckwagen ebenfalls zwei getrennte Bremsen berücksichtigt werden, nämlich eine Druckluftbremse und eine Handbremse. Deren Bremskurbel war im Dienstraum in einem Kurbelkasten untergebracht. Folgende Bremsbauarten kamen zum Einbau:

• mehrlösige, selbsttätige Zweikammer Druckluftbremse, Bauart Kunze-Knorr für Schnellzüge (Kksbr);

• 105 537 – 105 550, 105 553 – 105 556 sowie zwölf Pw4 ü-36: mehrlösige, selbsttätige Zweikammer-Druckluftbremse, Bauart Kunze-Knorr für Schnellzüge (Kksbr), nichtselbsttätige Henry-Bremse (Hnbr );

• 105 551 Han, 105 552 Han sowie zwei Pw4ü-36: mehrlösige, unerschöpfbare Einkammer-Druckluftbremse, Bauart Hildebrand-Knorr für besonders schnell fahrende Züge (Hikssbr).

Im Falle der Kunze-Knorr-Bremse (Kksbr) betrug der Bremsweg bei 110 km/h Höchstgeschwindigkeit und 130 % Abbremsung 700 Meter. In längeren Gefällestrecken ließ die Bremswirkung nach, d.h. die Bremse war erschöpfbar. Abhilfe schaffte hier die für Gefällestrecken besonders geeignete Henry-Bremse. Um bei deutlich höheren Geschwindigkeiten (bis max. 150 km/h) kürzeste Bremswege erzielen zu können, entwickelte die Knorr-Bremse AG in Berlin die Hildebrand-Knorr-Bremse (Hikssbr). Ihre Vorteile waren Unerschöpfbarkeit, hohe Durchschlagsgeschwindigkeit, Feinabstufung des Lösevorgangs und kurze Lösezeiten. Zusammen mit gekoppeltem Beschleuniger, Schnellfüller, Druckübersetzer und doppelten Bremsklötzen konnten so bei 200 % Abbremsung kürzeste Bremswege erreicht werden. Ein Fliehkraft Bremsdruckregler verhinderte zudem einen zu hohen Druck.

Für den Wagenkasten (Länge 20.424 mm, Breite 2.926 mm, Höhe 2.605 mm) verwendete man Säulen, Dachspriegel und Befestigungswinkel aus Stahl der Güte St 37, welch er beim Schweißen weniger Schwierigkeiten bereitete und wirtschaftlicher eingesetzt werden konnte als Stahl der Güte St 52. Mittels Rammsäulen und Rammblechen wurden die Vorbauten als Rammkonstruktion ausgeführt. Das Kastengerippe war außen mit angeschweißten Blechen von 2,5 mm Stärke verkleidet. Die Befestigung an den Seitenwandsäulen erfolgte mittels Lochschweißung. Durch die geteilte Ausführung des Obergurts konnten Seitenwand und Tonnendach für sich abgeschlossen werden, was wiederum eine getrennte Fertigung von Wand und Dach gewährleistete. Eine besondere Steifigkeit des Daches erreichte man durch über die ganze Dachlänge durch geführte 400 mm breite Seitenwand aus 3 mm starkem Blech. Die obere Kante der Wutenbleche war dabei nach innen abgebogen, womit dem Falten der Wutenbleche in Querrichtung ein zusätzliches Widerstandsmoment entgegengesetzt und gleichzeitig Pfettenwirkung erreicht wurde. Die 1,5 mm starken Dachbleche des Tonnendachs waren angenietet. Das Anschweißen der dünnen Dachbleche an die Dachspriegel hatte nämlich bei verschiedenen Probewagen Schwierigkeiten bereitet und im fertigen Dach neben Spannungen auch ein Verziehen und Verwerfen bewirkt. Im Tonnendach befand sich über dem Zugführersitz ein Dachaufbau, um dem Zugführer den Überblick über Zug und Strecke zu gestatten. Zu diesem Zweck war in das Tonnendach ein stählern es Gerippe mit aufgenieteten Bekleidungsblechen eingezogen. Zur Verringerung des Luftwiderstands bei höheren Geschwindigkeiten – ab Ende 1936 waren auf Hauptbahnen generell 135 km/h zugelassen , wenn Fahrzeuge und Strecke mit Vorrichtungen zur Zugbeeinflussung ausgerüstet waren – erhielten die Wagen eine „angenäherte Stromlinienform“. Dazu waren die Seitenwände um etwa 200 mm über die Stirnwände hinaus gezogen und zur Gleismitte hin abgebogen. Die um gleichfalls 200 mm verlängerten Dächer wurden leicht nach unten gewölbt. Auf diese Weise war es möglich, die Lücken zwischen zwei Wagen zu verringern. Zusätzlich rückte man die Fenster der Gepäckwagen möglichst weit nach außen und schrägte die umbördelten Kanten der Fenster- und Türöffnungen ab.

Eine Verringerung des Luftwiderstands sollte auch der bei Pw4ü-36a 105 600 Stg versuchsweisestromlinienförmig ausgeführte Dachaufbau über dem Dienstraum bewirken. Die D-Zug-Gepäckwagen der Bauart Pw4ü-37 erhielten dann mit Ausnahme der Wagen 105 681 – 105 716 serienmäßig diese windschnittigen Zugführeraufbauten. An jedem Wagenende fand sich ein geschlossener Einstiegraum mit den für die Zeit ab 1928 charakteristischen parallel eingezogenen Wänden. Von den Schnellzugwagen wurde auch die Anordnung der zurückgesetzten, nach außen aufschlagenden Einstiegtüren übernommen. Diese waren als einfache Drehtüren von 707 mm Durchgangsbreite mit festen Fenstern ausgeführt. Zwei hölzerne Trittbretter befestigte man mit Winkelprofilen unter den Einstiegtüren am Untergestell. Die Übergänge zum nächsten Wagen waren durch Stirnwandschiebetüren mit festen Fenstern gesichert. Daneben waren zwei schmale feste Fenster angeordnete. An der Außenseite der Stirnwände hatte man drehbare Übergangsbrücken und geschlossene, durch Faltenbälge gesicherte Übergänge angebracht. Über den Faltenbälgen fanden sich hölzerne Trittbretter mit Dachhandgriffen. An den Stirnwänden waren außerdem Einstieggriffe, Stirnwandleitern, Signalstützen und Signalfahnenhalter vorhanden.

Jede Seitenwand enthielt zwei Laderaumöffnungen von 1.810 mm Breite mit doppelflügeligen, innenliegenden Schiebetüren und Vorlegebaum. Mittels kleiner Drehtüren mit Luft schlitzen waren die drei Hundeabteile und der Laternenschrank von außen zugänglich. Eine Kniehebelausgleichsvorrichtung ermöglichte das leichtere Öffnen des 600 mm breiten Metallrahmenfensters im Dienstraum, welches durch einen Schiebevorhang verdunkelt werden konnte. Im Abort war ein geteiltes, weiß hinterlegtes Klappfenster eingebaut. Die Seitenwände des Laderaums besaßen drei bzw. vier feste Fenster von jeweils 600 mm Breite mit senkrecht angeordneten Schutzgittern. Im Dachaufbau dienten auf jeder Seite zwei kleine Kippfenster zur Streckenbeobachtung.

Der Wagengrundriss der Einheits-D-Zug-Gepäckwagen sah an jedem Fahrzeugende einen als Einstiegraum gestalteten Vorraum, ferner einen Dienstraum sowie einen Laderaum vor. Am Handbremsende lag zunächst der an den Einstiegtüren 2.110 mm, ansonsten 2.766 mm breite und 2.083 mm lange Vorraum. Daran schloss sich der 1.700 mm lange, gleichfalls 2.766 mm breite Dienstraum an, gefolgt von einem 15.512 mm langen und 2.766 mm breiten Laderaum. Dieser konnte mittels klappbarer Zwischenwände zweigeteilt werden. Der Vorraum am Nichthandbremsende entsprach in der Breite demjenigen am Handbremsende. Seine Länge betrug lediglich 908 mm. Im Vorraum am Handbremsende war neben einer Einstiegtür der Abort (Länge 1.150 mm, Breite 1.383 mm) mit Leibstuhl, Fallrohr mit Saughaube. klappbarem Waschbecken und Konsole mit Wasserkanne angeordnet. Als Wandbekleidung diente weiß gestrichenes Linoleum, als Fußbodenbelag Xylolith. Neben der anderen Einstiegtür lag eines der drei Hundeabteile. Über dem Hundeabteil sowie an der Abortlängswand hatte man Schränke für Werkzeuge, (elektrische) Ersatzteile, Signalmittel und Fackeln angebracht.

Auf einem dreistufigen Podest befand sich im Dienstraum der gepolsterte Zugführersitz. Dem Zugführer standen dort ein Fächerschrank mit Schreibklappe, dem Ladeschaffner auf der anderen Seite des Mittelgangs ein Polstersitz, ein Briefregal und eine Schreibklappe zur Verfügung. Ein Geldschrank, ein Schränkchen mit Wasserflasche und Trinkgläsern, eine Wärmeplatte, ein Rettungskasten, Gepäck- und Schirmnetze, verschiedene Manometer, die Handbremse mit Bremskurbel im Kurbelkasten sowie ein Notbremshahn komplettierten die Ausstattung. Unter dem erhöhten Zugführersitz waren zwei weitere Hundeabteile angeordnet. Im Laderaum fanden sich der Laternenschrank, ein Kleiderschrank, ein Signalmittelbrett, u. a. für Halte- und Signalscheiben, außerdem ein Brett mit Beil und Sägen, ein Feuerlöscher, eine Kübelspritze, ein Brett für Bremsschläuche und ein Heizkupplungsgestell. An der Deckenverkleidung hatte man eine Notleiter und Haken zum Aufhängen von Fahrrädern angebracht. Am Nichthandbremsende ermöglichten Längs- und Querbretter da s Ablegen kleinerer Expressgutstücke. Die Innentüren zwischen Vorraum und Dienstabteil, Dienstabteil und Laderaum sowie Laderaum und Vorraum waren wie die Aborttür als einfache Drehtüren ausgeführt. Kleine Drehtüren verschlossen den Signalmittel- und den Fackelkasten sowie die Hundeabteile. Für die innere Wandverkleidung benützte im unteren Teil grau gestrichenes Sperrholz, im oberen Teil elfenbeinfarben gestrichene Kiefernbretter.

Die Deckenverkleidung war mit Stahlblech ausgeführt. als Bodenbelag fand Linoleum in Vorräumen und Dienstraum Verwendung. Der Laderaum war mit schweren Kiefernholzbohlen ausgelegt. Neben jeweils zwei seitlichen Luftschlitzen (Pw4ü-35, Pw4ü -36) bzw. einem Luftschieber (Pw4ü- 36a) im Dachaufbau sorgte eine Dampfheizung bzw. eine elektrische Heizung für geregelte Temperaturen in den Diensträumen.

Zur Beleuchtung dienten Glühlampe sieben im Laderaum, zwei im Dienstraum sowie jeweils eine im Abort und in den Vorräumen. Sie wurden von einem am Untergestell befestigten Generator mit Flachriemenantrieb bzw. einem Akkumulator mit elektrische r Energie

versorgt.

Modellvorstellung – Fleischmann 567602

Die Gruppe 30 wurde noch bei Fleischmann in Nürnberg konstruiert und in das Modellprogramm aufgenommen, sodaß es nur eine logische Konsequenz ist, aus dem Formenfundes der übernommenen Gesellschaft weitere Modellvarianten umzusetzen. Beim genauen Hinsehen merkt man allerdings, daß die Form schon verschließen sein muß, denn auf einer Wagenseite ist der Langträger nicht sauber in das Gehäuseoberteil zusammengeführt und läßt sich auch nicht einklipsen.

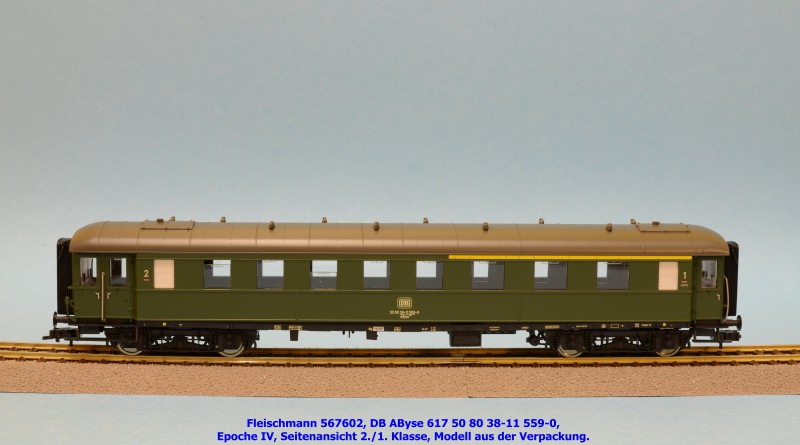

Das aktuelle Modell des 1./2. Klasse-Wagens der Gattung AByse 617 wird unter der Artikelnummer 567602 zum UVP € 39,90 ausgeliefert. Der chromoxidgrünlackierte Wagen gehört der Epoche IV an und trägt die Betriebsnummer 50 80 38-11 559-0. Am Fahrzeug ist der Heimatbahnhof Ulm sowie das Revisionsdatum Ct 11.10.72 angeschrieben. Der Hersteller liefert den Wagen bereits komplett zugerüstet aus, sodaß der Käufer den Wagen sogleich auf der Anlage einsetzen kann. Zum Lieferumfang gehören bereits die montierten, geöffneten Faltenbalgübergänge.

Bilder – Fleischmann 567602

Modellvorstellung – Fleischmann 567710

Passend zum AB-Wagen ist auch die 2. Klasse-Version erhältlich, welcher ebenfalls zum UVP von € 39,90 angeboten wird. Als weiteres Fahrzeug selber Bauart offeriert Fleischmann unter der Artikelnummer 567501 einen Wagen mit angebauten, elektrischen Zugschluß, der zum UVP von € 49,90 zu haben ist.

Die Formen des vorliegenden Wagen scheinen in einen besseren Zustand zu sein, denn bei diesem sind die aufgesetzten Seitenwände am Längsrahmen bündig angesetzt. Der Wagen gehört der Gattung Bye 655 an. Der Inlands-Eilzugwagen hat die Wagennummer 50 80 29-13 103-6 und die Revisionsanschriften Ct 18.01.72. Als Heimatbahnhof ist wiederum Ulm Hbf angeschrieben. Auch dieser Wagen wird mit ausgezogenen Faltenbälgen angeboten und kann sofort nach dem Auspacken eingesetzt werden.

Bilder – Fleischmann 567710

Modellvorstellung – Fleischmann 563005

Als Ergänzung zu den Personenwagen wäre noch der Mitte Mai 2015 ausgelieferte und bestens dazu passende Gepäckwagen zu erwähnen. Der Wagen gehört der Wagengattung Düe 941 an. Fleischmann liefert den Wagen unter der Artikelnummer 563005 aus, der UVP beträgt wiederum € 39,90.

Das gegenständliche Modell wird tadellos umgesetzt und es sind keinerlei Verformungen feststellbar. Der Eilzugwagen der Gattung Düe 941 trägt die Wagennummer 50 80 92-43 260-0 sowie das Revisionsdatum Om 10.05.71. Als Heimatbahnhof ist Hamm (Westfalen) angeschrieben. Die Auslieferung erfolgt mit ausgezogenen Faltenbälgen. Ein Gegenstück dazu liegt als Selbstmontage im Zurüstbeutel bei.

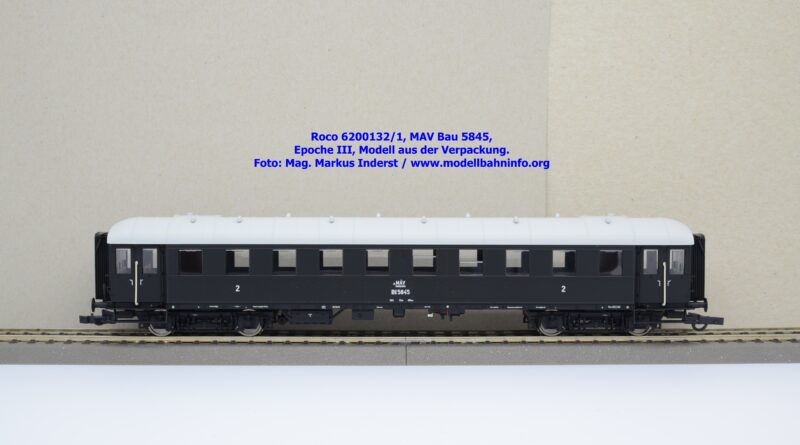

Modellvorstellung – Roco 6200132

Bilder 6200132/1

Bilder 6200132/2

Bilder 6200132/3