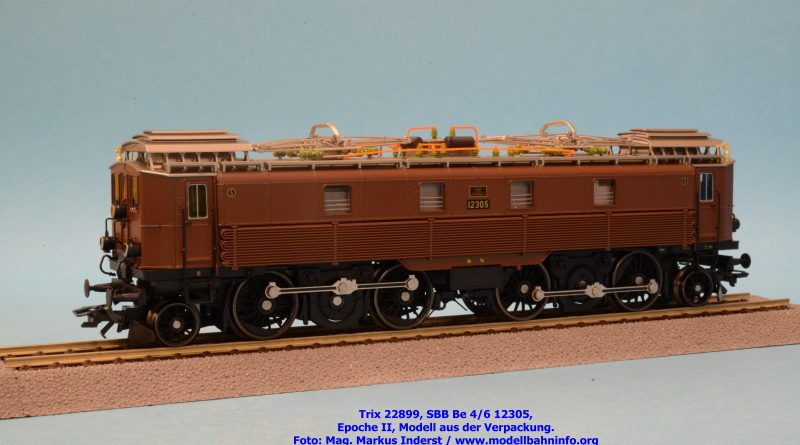

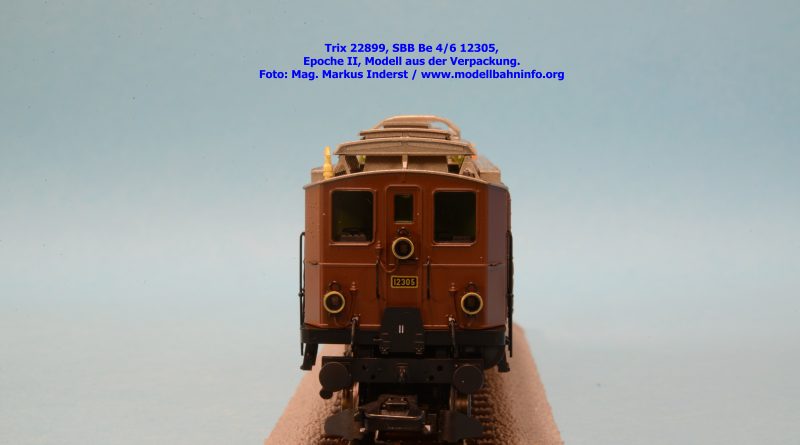

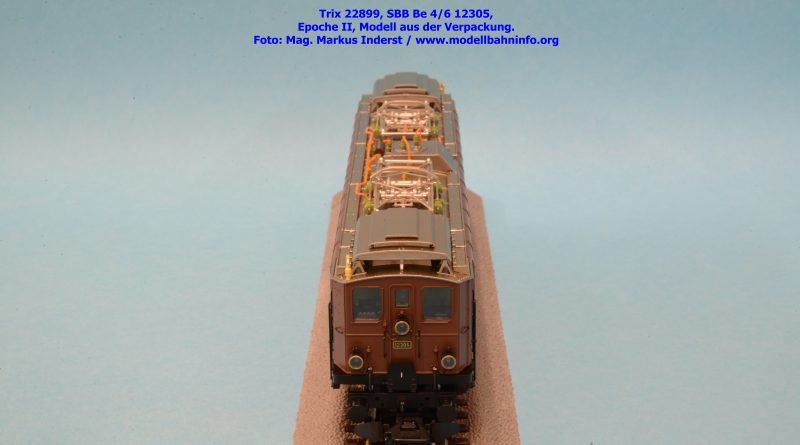

Trix 22899 / 25511: SBB Be 4/6 12305 (Ursprungsausführung) / 12306 (grün)

Die Gotthardstrecke ist bei weitem nicht die erste elektrifizierte Bahnstrecke in den Alpen. Trotzdem sind von keiner anderen europäischen Bahnstrecke bedeutendere Impulse für die elektrische Bahntraktion ausgegangen. Der Gotthard galt und gilt als Prüfstein der Traktionstechnik. Was sich hier bewährte, war seither immer und überall wegweisend. Bereits im Sommer 1913 war die von Beginn an elektrifizierte Lötschbergbahn eröffnet worden. Noch im gleichen Jahr bewilligten die SBB einen ersten Elektrifizierungskredit für die Gotthardstrecke und begannen mit der Projektierung der beiden Wasserkraftwerke Ritom und Amsteg.

Die schwungvoll begonnenen Arbeiten wurden nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges jäh abgebrochen. Zunächst — so ist es überliefert — sollten ruhigere Zeiten abgewartet werden. Das Jahr 1915 wurde genutzt, um nochmals über die Frage des besten Stromsystems zu beraten. Der Oberprojektleiter der SBB, Emil Huber-Stockar, brachte seine reichen Erfahrungen aus der Zeit des Versuchsbetriebes der Maschinenfabrik Oerlikon auf der SBB-Strecke Seebach — Wettingen sowie von der Lötschbergbahn-Elektrifizierung ein und plädierte für das Einphasen-Wechselstromsystem 15 kV, 16 2/3 Hz. Sein Gegenspieler war

der weitblickende Elektrizitätspolitiker Walter Boveri, Direktor der Firma Brown, Boveri & Cie. in Baden bei Zürich, der sich für eine Gleichstrom-Elektrifizierung einsetzte. Am 18. Februar 1916 fiel die Entscheidung zugunsten von Huber-Stockar.

Damit wählten die SBB den pragmatischen und aus heutiger Sicht richtigen Weg. Boveri hatte die Entwicklung jedoch keineswegs falsch vorausgesehen, wurden doch anderthalb Jahrzehnte später viele Strecken in Frankreich, Italien, Spanien, Holland und England mit Gleichstrom elektrifiziert.

Zur gleichen Zeit eskalierte der Krieg, und auch in der friedlichen Schweiz zwang eine arge Kohlenknappheit zu Betriebseinschränkungen auf allen dampfbetriebenen Bahnstrecken. Die kohlenfressenden Gebirgsstrecken waren davon naturgemäß besonders stark betroffen. Nach der Entscheidung für die Wahl des Wechselstromsystems wurden die Projektierungs- und Bauarbeiten deshalb mit allen verfügbaren Kräften wieder aufgenommen. Wegen Rohstoffmangels wurden auch unkonventionelle Lösungen realisiert. So wurde die Fahrleitung teilweise an hölzernen Jochen aufgehängt.

Am Abend des 30. Juni 1920 war es dann soweit. Die Generatoren des unweit der Station Ambri-Piotta gelegenen SBB-Kraftwerks Ritom wurden erstmals auf die Fahrleitung geschaltet. In der gleichen Nacht fuhren die ersten von elektrischen Lokomotiven geführten Züge durch den Gotthardtunnel. Am 13. September 1920 wurde der elektrische Betrieb von Ambri-Piotta hinauf nach Airolo und durch den Gotthardtunnel bis Göschenen offiziell aufgenommen. Die Nordrampe von Erstfeld bis Göschenen folgte einen Monat später, weitere zwei Monate danach konnte auch die Südrampe bis Biasca elektrisch betrieben werden. Zwei Jahre später verkehrten die Züge bereits ab Zürich und Luzern durchgehend elektrisch bis Chiasso.

Der elektrische Betrieb auf dieser internationalen Vollbahnstrecke ließ an Bedeutung alles hinter sich, was vorher auf dem Gebiet der elektrischen Bahntraktion geleistet worden war. Die Elektrifizierung der Schweizer Bahnen ging in einem enormen Tempo weiter: Ende der 1920er Jahre war das SBB-Netz bereits auf 55,3 % seiner Länge elektrifiziert. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges stieg der Anteil der elektrifizierten Linien auf 73,6 %. Nach 1940 mußten die SBB nur noch zweitrangige Nebenlinien mit Dampflokomotiven betreiben. Trotzdem gingen die Elektrifizierungsarbeiten weiter: 1946 waren 92,8 % der Strecken unter Draht, seit 1960 gilt das SBB-Netz als voll elektrifiziert. Der Elektrifizierungsgrad beträgt 99,1 % oder 2.968 km).

Zu den Gotthard-Elektrolokomotiven der ersten Generation gehören die vierzig stangengetriebenen Be 4/6 und die sechs mit einem revolutionären Einzelachsantrieb ausgerüsteten Be 4/7 für den Schnellzug- und Personenzugdienst sowie die berühmtesten und populärsten Schweizer Elloks, die insgesamt 51 „Krokodile“ Ce 6/8 II und Ce 6/8 III für den Güterzugdienst. Die von 1920 bis 1923 gebauten Be 4/6 wurden bereits nach etwa zehn Jahren von Ae 4/7-Lokomotiven aus dem hochwertigen Gotthard-Schnellzugdienst verdrängt. Sie machten sich aber weiterhin vor Regionalzügen in allen Landesgegenden nützlich. Vom Gotthard verschwanden sie erst in den fünfziger Jahren. Die Ausrangierung der Serie begann Mitte der sechziger Jahre und wurde 1976 abgeschlossen. Die Be 4/6 12320 vertritt die Serie im Bestand der betriebsfähigen historischen SBB-Lokomotiven. Die 12332 wurde Denkmallok in Baden, und die 12339 ging im Tausch mit der FS-Drehstromlok E431.037 nach Italien.

Als Anforderungsprofil galt die Beförderung von 260 Tonnen Anhängelast bei 26 ‰ und 60 km/h im Schnellzugdienst sowie 310 Tonnen bei 35#km/h im Güterverkehr. Der Streckenverlauf der Gotthardbahn begünstigte die Ausführung als Drehgestelllok mit Vorlaufachse. Der mechanische Teil besteht aus einer durchgängigen Brücke, die sich auf zwei kurzgekuppelte Drehgestelle abstützt. Die Drehgestelle bestehen aus einer Vorlaufachse, zwei Treibachsen, einer Vorgelegewelle und zwei Fahrmotoren. Der Kasten ist auf der Brücke befestigt. Darin befinden sich zwei Führerstände sowie ein Maschinenraum. Die Dachausrüstung besteht aus zwei Stromabnehmern, der Dachleitung und den Bremswiderständen. Der 12,5 Tonnen schwere Trafo befindet sich im Maschinenraum, die Kühlung erfolgt mittels Kühlschlangen an der Kastenaußenseite. Die Be 4/6 verfügt neben der Druckluftbremse auch über eine automatische Westinghouse-Bremse.

Modellvorstellung

Das Jubiläum „100 Jahre elektrischer Betrieb am Gotthard 1920 – 2020“ veranlaßte den Hersteller, die SBB-Lok Be 4/6 als komplette Neukonstruktion aufzulegen, wobei das Modell aus technischer Sicht nicht nur dem Letzten Stand entsprechen sollte, sondern auch bei der Konstruktion von Gehäuseteilen wurde auf die bewährte Metallausführung gesetzt. 100 Jahre elektrischer Betrieb am Gotthard bedeutet also die Modellumsetzung einer Be 4/6 im Ablieferungszustand wie vor 100 Jahren und den technischen Vorzügen der Neuzeit. Das neue Trix-Modell deckt dabei wiederum den Zweileiter-Markt ab, das Pendant für den Dreileiter-Wechselstrom-Betrieb ist bei Märklin unter der Artikelnummer 39510 aufgelegt. Der UVP wird mit € 520,– angegeben.

Verpackung

Die Auslieferung erfolgt in der bekannten Verpackungsform von Märklin bzw. Trix. Nach dem Abzug des Kartonschubers wird die stabile Plastikverpackung zugänglich, in welchem das Modell mit nochmaligen Plastikschuber mit zwei seitlichen Abdeckungen sicher für den Transport fixiert wurde. Das Modell ist auf der Oberseite noch mit einem feinen Stofftuch belegt sowie in eine Folie gewickelt. Mitgeliefert wird ein Zurüstbeutel mit verschiedenen Anbauteilen. Die Betriebsanleitung und die sonstigen Dokumente in der Kartonschachtel in einem seitlichen Schlitz eingeschoben und werden durch eine zusätzliche Kartonhülle umschlossen.

Technik

Die Antriebskomponenten dieser SBB-Stangen-E-Lok sind natürlich unterhalb des Lokkastens verstaut. Das Metallgehäuse ist über vier Schraubenverbindungen am Chassis an der Unterseite befestigt. Zum Abheben des Gehäuses bedarf es allerdings etwas Vorsicht wegen der angesetzten Griffstangen der Führerstandstüren. Gemäß aktueller Konstruktionsvorgaben ist die neukonstruierte Be 4/6 mit einem Mittelmotor mit Schwungmassen ausgestattet. Die Kraftübertragung erfolgt über Kardanwellen und dem Stirnrad-/Zahnradgetriebe auf die jeweils äußere Treibachse. Die innere Treibachse sowie die Blindwelle werden über die Kuppelstangen mitgenommen. Zwei Haftreifen sind einseitig auf den inneren Treibachsen aufgezogen.

Die Zentralplatine befindet sich über dem Motorblock und ist auf dem Metallchassis montiert. Auf dieses sind auch die Fensterimitationen im Maschinenraum aufgesetzt. Diese nimmt den Digitaldecoder anhand einer MTC-21-Schnittstelle auf. Der verbaute Digitaldecoder ist unter DCC-Bedingungen genauso einsetzbar wie im Digitalbetrieb. Dieser ist mfx-fähig. In den Vorlaufdrehgestellen ist der NEM-Kurzkupplungsschacht untergebracht.

Fahrverhalten

Die Metallkonstruktion bringt ein sehr hohes Eigengewicht von 453 Gramm auf die Wage. Das Vorbild weist eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h aus. Das Modell erreicht bei 12 V Gleichstrom eine Modellgeschwindigkeit von umgerechnet ca. 63 km/h. Diese ist gegenüber der Vorbildgeschwindigkeit um ca. fünf % zu schnell, gegenüber dem NEM-Wert mit der Draufgabe von 30 % um 25 % zu langsam. Die Achsen der Neukonstruktion weisen höhere Spurkränze auf, die auf Modellbahngleisen von 2,1 mm Schienenhöhe zum Rädern führt.

Optik

Märklin/Trix legen mit dem aus Metall gefertigten Lokgehäuse ein tadellos umgesetztes Modell vor. Der Lokkasten weist verschiedene Detailierungen auf, welche sich einerseits in den Abdeckleisten der Seitenwände und in den Nietreihen bemerkbar machen, andererseits aber auch durch die angesetzten Bauteile wie beispielsweise die seitlichen Kühlschlangen. Bei den Kühlschlangen, in denen das Trafoöl luftgekühlt wird, sind sechs Befestigungsleisten ersichtlich. Sehr schön nachgebildet ist auch der mittlere Untergurt, aber auch die Frontpartien der Führerstände. Diese sind mit den damals üblichen, großen Stecklampen bestückt. Dabei sind die Leitungen jeweils an der Außenwand angespritzt, gut erkennbar ist auch die mittlere Übergangstüre der Lok. Dafür ist das bedruckte Übergangsblech ersichtlich, ebenso die angesetzten Stangenpuffer.

Bei den Drehgestellen kommen insbesondere die Triebwerkskästen der Blindwellen sehr gut zur Geltung und weisen verschiedene Details auf. Die Achsen sind mit Metallspeichen versehen, nachgebildet sind die Sandfallrohre bis knapp über SOK auf Radlaufhöhe. Am Dach sind neben den Scherenstromabnehmern mit etwas breiterer Wippe die beiden Bremstürme in filigraner Ausführung, die dies schon von der KÖfferli-Lok bekannt ist vorhanden. Des weiteren wurde der Dachgarten vorbildgerecht mit den orange lackierten Dachleitungen, den braunen Isolatoren, Überspannungsableiter umgesetzt, gleiches gilt auch für die am Dach befindlichen Dachlaufbretter/-stege.

Farbgebung und Beschriftung

Die Farbaufteilung ist auch bei dieser Konstruktion einfach vorzunehmen. Der Lokkasten ist im üblichen Braunton der SBB lackiert, das Fahrwerk mit den Drehgestellen ist schwarz und das Dach ist silbern lackiert, ergänzt um die in oranger Farbe gehaltenen Dachleitungen oder auch die Messing-Pfeiffen. Das Modell ist mit der Betriebsnummer 12305 angeschrieben, sämtliche Anschriften sind lupenrein aufgetragen. Neben der Gattungsbezeichnung Be 4/6 finden sich am Modell die Bezeichnungen der Führerstände, aber auch das Übernahmedatum 18.03.20. Beim Fabriksschild sind alle Angaben unter der Lupe gut lesbar.

Beleuchtung

Die Neukonstruktion ist mit wartungsarmen, warmweiße LED bestückt. Die Ansteuerung des Spitzensignals bzw. des Schlußlichtes erfolgt fahrrichtungsabhängig nach SBB-Normen. Im Digitalbetrieb ist sogar der Führerstand oder der Maschinenraum eigens beleuchtbar.

Bilder

Modellvorstellung 25511 – Be 4/6 12306

Nach dem Premierenmodell im letzten Jahr hat die Herstellergruppe Märklin/Trix eine weitere Modellvariante der Be 4/6 für das Jahr 2021 angekündigt und ins Neuheitenprogramm aufgenommen, wobei die Gleichstrom-Version bei Trix unter der Artikelnummer 25511 erscheint, die Wechselstrom-Version bei Märklin mit der Artikelnummer 39511. Der UVP beträgt jeweils € 529,–.

Das vorliegende Modell gehört diesmal der frühen Epoche III an und ist in grüner Farbgebung gehalten. Es trägt die Betriebsnummer 12306 und ist dem Depot Zürich zugewiesen. Am Fahrzeugrahmen ist auch das letzte Untersuchungsdatum vermerkt, es wird mit R Be 22.12.50 angegeben. Gegenüber der Erstvariante ist noch anzumerken, daß die Spurkränze der beiden Vorlaufachsen wohl dem Märklin-Maß entsprechen. Das Rädern auf dem niedrigen Flexgleis ist leider deutlich zu hören.

Bilder