DB-Schwerölwagen: Trix 24046 / Märklin 47946

Trotz des sich abzeichnenden Strukturwandels in der Zugförderung waren in den 1950er-Jahren Dampflokomotiven noch immer unentbehrlich. Dies galt hauptsächlich im hochwertigen Reisezugverkehr sowie im schweren Güterzugdienst. Mit dem Einbau einer Ölhauptfeuerung versuchte die Deutsche Bundesbahn, den Betrieb dieser Lokomotiven zu erleichtern, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Zwischen 1956 und 1961 ließ sie daher 34 Schnellzuglokomotiven der Baureihe 01.10, 40 Mehrzwecklokomotiven der Baureihe 41, 32 Güterzuglokomotiven der Baureihe 44 sowie eine der Baureihe 50.40 auf Ölhauptfeuerung umbauen. 1966 wurden eine weitere 44 sowie 1973/74 drei weitere 044 auf Ölhauptfeuerung umgebaut.

Als Brennstoff diente das sehr zähe Mineralöl S, daß sogenannte Bunkeröl C, welches erst bei einer Temperatur von rund 70° C flüssig wird. Für den Transport zu den Bahnbetriebswerken waren daher spezielle Behälterwagen notwendig.

Die Deutsche Bundesbahn hatte zwischen 1957 und 1960 bereits 23 Heizöl-Kesselwagen mit einem Rauminhalt von 55 m³ bei den Deutschen Industriewerken (DIW) in Berlin-Spandau bauen lassen. Zur Versorgung der entsprechenden Bahnbetriebswerke mit dem Bunkeröl C waren weitere Fahrzeuge mit größerem Transportvolumen notwendig.

Für den Transport des schweren Bunkeröls C zu den Bahnbetriebswerken, in denen ölgefeuerte Dampflokomotiven beheimatet waren, reichten die ab 1957 beschafften Heizöl-Kesselwagen nicht aus. Die Deutsche Bundesbahn entschied sich daher 1960 für die Beschaffung weiterer Fahrzeuge mit größerem Ladevolumen. Den Auftrag erhielt die Waggonfabrik Gebrüder Credé & Co. in Kassel.

Bei der Konstruktion dieses Fahrzeuges wurde unter Ausnutzung der möglichen Lastgrenzen von der herkömmlichen Kesselkonstruktion abgewichen, was dem Wagen ein ungewöhnliches Aussehen verlieh. Bis 1961 wurden insgesamt 27 Fahrzeuge mit einem Transportvolumen von je 72 m³ ausgeliefert. Damit standen der Deutschen Bundesbahn insgesamt 50 Fahrzeuge für den Transport von schwerem Heizöl zur Verfügung.

Die Wagen laufen auf rollengelagerten Radsätzen der Bauart 88 mit gewalzten Vollrädern in einem zweiachsigen UIC-Drehgestell der Bauart 939 mit 2.000 mm Achsstand. Die Federung übernehmen achtlagige, 1.200 mm lange Blattfedern, auf die sich der Wagen über ein langes Einfachschakengehänge abstützt.

Die Wagen sind mit einer Druckluftbremse der Bauart Knorr KE-GP mit Lastwechsel und Bremsgestängesteller ausgestattet. Ein Drehgestell kann mittels Handbremse festgelegt werden. Die durchgehende Zugvorrichtung ist mit einem normalen Zughaken und Schraubenkupplung ausgestattet. Es sind Hochleistungspuffer mit runden Puffertellern montiert.

Die Kopfträger des Untergestells bestehen aus Stahlwalzprofilen. Die Lang- und Querträger des Untergestells sind aus Blech geformt und mit dem Behälter verschweißt. An einem Ende befindet sich eine Bühne mit Aufstiegsleiter und Handbremsspindel. Der kastenförmige Tankbehälter besteht aus Stahlblechen und ist vollkommen geschweißt. Zur Versteifung sind innen vier Spantbleche eingeschweißt. Der 9.200 mm lange Behälter hat oben in Behältermitte und an einem Behälterende je eine Einfüllöffnung (Mannloch).

Die Einfüllöffnung in der Behältermitte ist über in der, Behälterwand eingelassene Trittstufen zu erreichen, die Einfüllöffnung an einem Behälterende über ein Aufstiegsgeländer. Der Behälter wird durch einen unteren Auslauf entleert, der durch ein von unten bedienbares Bodenventil verschlossen wird. In den Tank ist eine Dampfheizschlange von 23 m² Heizfläche eingebaut. Unter einer zusätzlichen Blechverkleidung ist der Behälter 100 mm dick mit super feiner Glasfaserwolle isoliert.

Der Prototyp von 1960 hatte nur jeweils eine Einfüllöffnung an beiden Wagenenden mit entsprechenden Aufstiegsgeländern und gegenüber den Serienfahrzeugen eine andere Ausführung der Blechverkleidung.

Zu Beginn ihrer Einsatzzeit wurden die Wagen zum Transport des Bunkeröls C von den Ausbesserungswerken Kassel, Hannover und Lingen/Ems zu den jeweiligen Bahnbetriebswerken mit ölgefeuerten Dampflokomotiven eingesetzt und auch dort stationiert. Dies waren zunächst die Bahnbetriebswerke Bebra, Kassel und Osnabrück. Aufgrund der benötigten Mengen erfolgte der Transport zu den Bahnbetriebswerken in der Regel mit mehreren Fahrzeugen.

Als Dienstgüterwagen waren diese Fahrzeuge dem Nummernkreis für Behälterwagen 3 600 bis 3 999 zugeordnet. Die Nummer wurde noch um die Abkürzung der Direktion ergänzt, z.B. Ksl 3 930. Aus dieser Bezeichnung konnte entnommen werden, daß es sich hier um einen Behälterwagen, der bei der Direktion Kassel als Dienstgüterwagen eingesetzt war, handelte.

Aufgrund des Strukturwandels in der Zugförderung, der sich schon Mitte der 1960er-Jahre bemerkbar machte, erfolgte immer häufiger die Umstationierung der ölgefeuerten Dampflokomotiven. Um die Behälterwagen nicht laufend umbeheimaten zu müssen, konzentrierte die DB im Jahre 1968 alle Fahrzeuge mit 72 m³ Rauminhalt im Ausbesserungswerk Hannover. Mit der Einführung der UIC-Wagennummern im Jahre 1968 erhielten auch die Dienstgüterwagen ab 1972 eine solche Nummer. Außerdem wurden die Dienstfahrzeuge in Bauarten unterteilt und dreistellige Bauartnummern vergeben. Die früheren Nummern 3 600 bis 3 999 wurden durch die Bauart 259 ersetzt. In diesen Zahlen war der spezielle Behälterwagen für den Transport des Bunkeröls verschlüsselt. Alle 27 Behälterwagen , die im AW Hannover konzentriert wurden, waren als Bauart „Hannover 259“ im Dienstgüterwagenpark eingereiht.

Eine Besonderheit bestand lange Zeit im Bahnbetriebswerk Bebra. Um die Lokomotiven bei Langläufen ohne Anlaufen des Bahnbetriebswerks möglichst schnell mit Vorräten versorgen zu können, wurde ein spezieller Tankzug konzipiert. Dieser bestand aus einem Behälterwagen und einem Pumpenwagen. Für letzteren wurde ein gewöhnlicher gedeckter Güterwagen entsprechend hergerichtet. Eine darin eingebaute Dampfpumpe sowie ein schwenkbares Rohr mit Ausleger ermöglichten es, im Personenbahnhof Bebra vom Nachbargleis aus die Lok eines Fernzuges mit dem Bunkeröl aus dem Behälterwagen entsprechend zu versorgen. Die Tankfüllung des Tenders von 12 m³ reichte nämlich bei den Langläufen Hannover -lngolstadt oder Hamburg-Altona – Treuchtlingen nicht für die gesamte Strecke und erforderte eine Ergänzung beim Aufenthalt in Bebra. Der besondere Pumpenwagen war nicht als Bahndienstwagen, sondern als Bahnhofswagen für die örtliche Verwendung hergerichtet worden.

Mit der Elektrifizierung der Nord-Süd-Strecke gehörte der Tankzug in Bebra bereits 1966 der Vergangenheit an. Als 1977 der Damptbetrieb bei der Deutschen Bundesbahn offiziell beendet wurde, waren auch die vorhandenen Spezialbehälterwagen nicht mehr notwendig. Die 27 Fahrzeuge wurden fortan zunächst für gewöhnliche Heizöltransporte benutzt. Für diese Aufgabe standen aber andere, konstruktiv einfachere Fahrzeuge zur Verfügung. 1986 wurden alle in diesem Jahr nochmals hauptuntersuchten Fahrzeuge aus dem Dienstwagenpark genommen. Für den weiteren Einsatz als ortsgebundene Hilfsfahrzeuge erfolgte ab 1987 ein Umbau der Heizöl-Kesselwagen.

Von der Deutschen Bundesbahn wurden auf größeren Rangierbahnhöfen besondere ortsgebundene Hilfsfahrzeuge vorgehalten. Dazu zählten die sogenannten Tankhilfsgerätewagen sowie die Löschwasserwagen. Dabei handelte es sich um kurzgekuppelte Wannentenderpaare, die bei Havarien der Aufnahme von gefährlichen Flüssigkeiten dienten bzw. den Bahnfeuerwehren die Löschwasserversorgung auf ausgedehnten Gleisanlagen sicherstellten.

Diese vor mehr als 25 Jahren umgebauten Tender waren technisch veraltet und in einem sehr schlechten Allgemeinzustand. Eine Ersatzbeschaffung war also unumgänglich. Die Ausmusterung der Heizöl-Kesselwagen mit einem Rauminhalt von 72 m³ erwies sich dabei als glücklicher Umstand. Bei einem Tenderpaar als Tankhilfsgerätewagen war ein Rauminhalt von 60 m-vorhanden. Der größere Rauminhalt des Heizöl-Kesselwagens war daher von großem Vorteil. Zudem hatte dieses Fahrzeug günstigere Fahrzeugabmessungen, was für die Bereitstellung der Hilfsfahrzeuge wichtig war. Ein Tenderpaar hatte eine Gesamtlänge von 18,40 m, sieben Meter mehr als der Kesselwagen. Nachteilig war aber der fehlende Raum zur Unterbringung der entsprechenden Gerätschaften, die bei den Wannentendern in den Kohlekästen untergebracht werden konnten. Der somit notwendig gewordene Begleitwagen kompensierte die Vorteile, die aufgrund der kurzen Kesselwagenabmessungen entstanden. Auf sehr großen Rangierbahnhöfen war aber für die Tendertankhilfsgerätewagen zusätzlich ein spezielles Begleitfahrzeug vorhanden. Ferner existierte ein besonderes Abstellgleis für diesen Zug. Der aus den umgebauten Behälterwagen gebildete Hilfszug ließ sich ebenfalls auf diesen kurzen Gleisstutzen abstellen. Der Umbau der Heizöl-Kesselwagen Hannover 259 in Bf-Tankgerätewagen erfolgte ab 1987 im Ausbesserungswerk Darmstadt. Bis 1991 wurden alle 27 Kesselwagen entsprechend umgerüstet. Nur zwei Fahrzeuge wurden als Wasserwagen für die Bahnfeuerwehren Haltingen (1991) und Maschen (1989) als Löschwasserreserve vorgesehen. Die bei den Heizöl-Kesselwagen vorhandene Blechverkleidung für die Glasfaser wurde vollständig mit dieser entfernt. Der aus Blechen geschweißte Kessel wurde einer gründlichen Aufarbeitung unterzogen. Ausgebaut wurde auch die Dampfheizschlange. Belassen wurde nur die in der Behältermitte vorhandene Einfüllöffnung. An einem Wagenende wurde ein Aufstieg zu dieser Öffnung mit Laufsteg auf dem Kesselscheitel angebracht. Die beiden Löschwasserwagen erhielten an einem Wagenende ein tiefliegendes zusätzliches Entnahmeventil. Abweichend von allen anderen umgebauten Kesselwagen behielt der Haltinger Wasserwagen eine Auffüllöffnung an einem Wagenende. Ein zusätzlicher Aufstieg ist nicht vorhanden. Zum Befüllen des Wasserwagens wurde ein zusätzliches Steigrohr auf einer Fahrzeugseite mit dem Entnahmeventil angebracht. Durch die Stilllegung zahlreicher Rangierbahnhöfe bei der DB AG ab 1994 sind zahlreiche Bf-Tankgerätewagen bereits entbehrlich geworden und wurden zwischenzeitlich verschrottet.

Modellvorstellung

Die erste – mir bekannte – Modellankündigung dieser Dienstwagen geht auf das Jahr 2009 zurück, als Trix ein Wagenset „Schweröl-Dienstkesselwagen“ der DB ankündigte. Das Dreierset enthielt Wagen in der Aufmachung der Epoche IV mit unterschiedlichen Betriebsnummern.

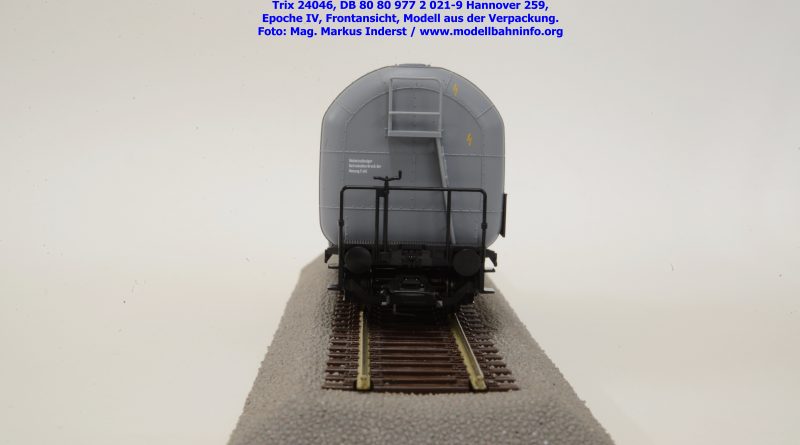

Acht Jahre später hat derselbe Hersteller eine Neuauflage dieses Wagens angekündigt, indem für beide Göppinger Hersteller in der Spurweite H0 jeweils ein Modell mit unterschiedlichen Betriebsnummern erschienen ist. Das Trix-Modell gelangte mit der Artikelnummer 24046 zum UVP von € 39,99 in den Fachhandel. Dieses Wagenmodell trägt die Betriebsnummer 80 80 977 2 021-9 und die Gattungsbezeichnung Hannover 259, mit Angabe der Heimatdienststelle Hannover. Das zweite Modell mit geänderter Betriebsnummer stammt von Märklin. Das Modell mit der Artikelnummer kostet ebenfalls UVP € 39,99 und ist mit der Betriebsnummer 80 80 977 2 019-3 und Saarbrücken 259 angeschrieben. Heimatbahnhof ist in diesem Falle das AW Saarbrücken-Burbach.

Das Modell ist aus Kunststoff gefertigt und gibt die entsprechenden Konturen des Vorbildes wieder. An der Außenhaut sind die Schweißnähte der Blechbeplankung zu erkennen, gesäumt von dezenten Nietreihen. Die seitlichen Aufstiege sind durch tiefe Ausnehmen dargestellt, wobei die Trittstufen formentechnisch sehr schön zur Geltung kommen. Weiters sind am oberen Kesselscheitel zwei Entlüftungsdeckel detailreich umgesetzt. An einer Wagenseite befindet sich eine Bremserbühne samt stirnseitigen Aufstieg. Diese Anbauteile und auch die seitliche Aufstiegsleiter sind sauber in den Kunststoffkorpus eingesetzt. Die beiden Drehgestelle sind am Rahmen eingeklipst. Die Detailierung der Drehgestellblenden mit ihren Federpaketen wirkt flach. Die Bremsausrüstung ist am Wagenboden dargestellt, die Bremssteller am Fahrzeugrahmen sind verschiedenfarblich dargestellt.

Die Lackierung erfolgte einheitlich in hellgrauer Farbe, wobei die Anschriftentafel schwarz ist. Alle Anschriften und Bedruckungen sind mehrfarbig ausgeführt und sauber ausgeführt. Das Revisionsdatum stammt von 1982.

Bilder Trix 24046

Bilder Märklin 47946