Brawa 49509ff: Wagengattung Tds

Der Bedarf an Schüttgutwagen mit Schwenkdach konnte Anfang der 1960er Jahre durch die vorhandenen Wagen nicht gedeckt werden, zumal zu dieser Zeit viele Altbauwagen mit Klappdeckeln ausgemustert werden mussten und der Transport schüttfähiger Güter in offenen Wagen endgültig nicht mehr wirtschaftlich war.

Die Selbstentladewagen der Bauart Ktmmvs 69 (Tdgs 930) wurden zur gleichen Zeit wie die offen zweiachsigen Selbstentladewagen der Bauart Otmm 70 (Fcs 090) gebaut und lehnten sich im unteren Bereich stark an deren Konstruktion an, allerdings musste der Oberkasten neu gestaltet werden, damit das Dach montiert werden konnte.

Die hier beschriebenen Wagen unterschieden sich von ihren Vorgängern, den Ktmm(v) 60 (Td 925) und Ktmm(v) 65, (Td 928) vor allem durch einen größeren Achsstand und einen größeren Laderaum, so dass mit ihnen auch bei leichteren Schüttgütern die Lastgrenzen besser ausgenutzt werden konnten. Alle Ktmmvs 69 hatten einen lebensmittelechten Innenanstrich.

Die Laufwerke der zweiachsigen Wagen sind mit gewalzten Monobloc-Radsätzen bestückt, die in Rollenlagern nach UIC-Vorgaben laufen. Die Achshalter sind an die Außenlangträger angenietet. Bei einem Achsstand von 6.000 mm können die Wagen bis zu einem kleinsten Bogenhalbmesser von 35 m eingesetzt werden. Doppelschakengehänge verbinden die am Untergestell befestigten Lagerböcke mit den Bünden der Federpakete. Bei den zuerst gebauten Wagen wurden achtlagige Blatttragfederpakete verwendet. Ab 1976 wurden 4+1-lagige Parabelfedern eingebaut, die eine Radsatzlast von 20.000 kg erlauben.

Es ist eine Druckluftbremse der Bauart Knorr KE-GP vorhanden. Sie weist einen Bremszylinder, einen manuell zu bedienenden Lastwechsel und einen Bremsgestängesteller auf. Ein Teil der Wagen hat eine Feststellbremse, die von der Stirnbühne aus mit einer Kurbel bedient werden kann. Die meisten Wagen sind für den Einbau der automatischen Mittelpufferkupplung vorbereitet. Alle Wagen haben aber normale Zugvorrichtungen mit Schraubenkupplungen und Zughaken. Zunächst erhielten die Wagen eine durchgehende Zugeinrichtung, ab 1977 wurde eine geteilte Einrichtung mit Bügelpatrone eingebaut. Zur Übertragung der Stoßkräfte werden zwei verschiedene Bauarten von Ringfeder Hülsenpuffern herangezogen. Sie unterscheiden sich in ihrer Endkraft und ihrem Hub. Beide Bauarten haben aber runde Pufferteller.

Das geschweißte Untergestell besteht aus verschieden en Walzprofilen, die Kopf-, Lang- und Querträger bilden. An einem Wagenende ist eine Übergangsbühne. Sie ist ebenfalls aus Stahl gefertigt und hat auf jeder Seite zwei feste Trittstufen und ein festes Geländer. Auch der Wagenkasten besteht aus Baustahl und ist geschweißt. Er wird unten aus zwei Trichtern gebildet, die oben mit einem gemeinsamen Oberkasten verbunden sind. Eine Quertrennwand in der Mitte teilt den Laderaum in zwei Kammern.

Wagen der ersten Bauserie hatten Regenrinnen, die bei später gebauten entfielen. Sie sind inzwischen bei allen Wagen abgebaut. Aufstiegsleitern und kleine Podeste an den Stirnseiten ermöglichen das Besteigen des Wagens. Dies ist bei Störungen des Dachs nötig. Ferner kann der Beladevorgang von hier aus beobachtet werden. Im Gegensatz zu den offenen Schüttgutwagen mussten die Stirnseiten der Oberkästen senkrecht ausgeführt werden, damit sich der Tragarm des Schwenkdachs frei bewegen kann. Deshalb ist der Laderaum mit 38 m³ um 2 m³ kleiner als bei den offenen Otmm 70. Die Seitenwände der Trichter sind um 43° zur Waagerechten geneigt, Die Stirnwände und der Sattel in der Wagenmitte um 48°. Diese Neigungen er möglichen ein einwandfreies Ausfließen des Ladeguts.

Der Wagenkasten stützt sich über senkrechte Bleche an den Längsseiten auf das Untergestell ab. Unten haben die Trichter je einen Entladeschieber auf jeder Wagenlängsseite. Jeder Schieber wird durch einen Handhebel und ein Gestänge von der Stirnbühne aus bedient. Eine Klinkensperre verhindert ein selbsttätiges Öffnen. Außerdem können mit ihr Schieberöffnungen von 200 mm bis 500 mm in Abstufungen von 25 mm eingestellt werden. So wird eine dosierte Entladung über Förderbänder oder direkt in Tiefbunker ermöglicht.

Für die Tiefbunker werden die ausschwenkbaren Entladerutschen benötigt, die den Abstand der Entladekante von der Schienenmitte von 640 mm auf 1.000 mm vergrößern. Allerdings verringelt sich die Entladehöhe dabei von 720 mm auf 385 mm. Die Beladeöffnung wird durch ein einteiliges Schwenkdach verschlossen. Es kann ebenfalls von der Stirnbühne aus über ein Handrad bedient werden. Das Dach schwenkt nur auf eine Seite und bleibt dabei immer im Umgrenzungsprofil, somit können die Wagen mit geöffnetem Dach verschoben werden.

Das Dach ist als steife Schale ausgeführt und wird durch Längs- und Queraussteifungen sowie durch Abkantungen verstärkt. Eine Klinkensperre sorgt für eine sichere Verriegelung des Dachs wenn es nicht benutzt wird. Federn zwischen dem Tragarm des Dachs und den Stirnseiten der Wagenkästen sorgen für einen Gewichtsausgleich und vereinfachen so die Bedienung des Dachs. Das Dach sitzt nicht auf dem Oberkasten auf, sondern befindet sich einige Millimeter über ihm. Der nach außen gekantete Rand des Oberkastens sorgt für eine Abdichtung des Spalts zwischen Kasten und Dach. An den Stirnseiten wird das Dach durch senkrecht heruntergezogene Bleche abgedichtet. Während die Seilanker bei den früh gebauten Wagen ganz an den Ecken der Untergestelle angebracht sind, befinden sie sich bei den später gebauten Wagen direkt über den Radsätzen. Rangiertritte, Griffe und Zettelkästen gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Bei ihrer Ablieferung trugen die Wagen den für Güterwagen vorgesehenen Anstrich. Der komplette Wagenkasten samt Schwenkdach und Langträger wurde rotbraun lackiert. Sämtliche Anschriften bis auf die der Bremse waren in Grauweiß aufgebracht. Die Bremsanschriften waren in Rot vermerkt. Das Laufwerk wurde schwarz. Im Jahre 1977 änderten sich die Bestimmungen zur Farbgebung. Die Laufwerke wurden nun in der Farbe des Wagenkastens, also ebenfalls rotbraun lackiert.

Viele Wagen tragen inzwischen den neuen Anstrich mit verkehrsrotem Wagenkasten und schwarzem Laufwerk. Das Schwenkdach hebt sich grau ab. Auf dem Oberkasten ist das große DB Cargo-Logo angeschrieben. Einige Wagen, die von Großkunden fest angernietet wurden, tragen teilweise deren Firmenlogo und -werbung auf dem Oberkasten.

Die Wagen dienen der Beförderung witterungsempfindlicher Schüttgüter, deren Korngröße über 0,5 mm liegt. Dazu gehören unter anderem Lebensmittel wie Getreide, aber auch Düngemittel und Salz. Letztere verhalten sich gegenüber den Wagenblechen sehr aggressiv und greifen diese an, deshalb wurde es notwendig, die Wagen ab Mitte der 1980er Jahre umfassend aufzuarbeiten. Sie bekamen einen neuen Innenanstrich. Bei Fahrzeugen die für Lebensmittel geeignet waren, wurde dafür Epoxydharz verwendet. Bei den anderen wurde eine Polyurethanschicht aufgetragen.

Die Schieber und der Sattelboden wurden mit Blechen aus Edelstahl neu verkleidet. 1977 entwickelte O & K ein zweischaliges Dach, das auf dem Wagen 574 3 067 erprobt wurde. Es bewährte sich zwar, wurde aber wegen seiner komplizierten Ausführung nicht in weitere Wagen eingebaut.

Einige Wagen sind vermietet. Sie sind beheimatet und werden oft in festen Relationen eingesetzt. Wagen die zur Beförderung von Quarzsand vorgesehen wurden, bekam en eine besondere Abdichtung der Entladeschieber, damit das feinkörnige Ladegut nicht verloren geht.

Die DB AG hat 1994 noch mehr als 8.500 Güterwagen der Gattung Fc(s) 090, die bis 2007 kassiert wurden. Des weiteren waren noch bis 2012 rund 2.600 Fcs 092 im Einsatz und extra für den Kohleverkehr liefen weitere 786 Wagen der Gattung Fcs-x 092.

Modellvorstellung

Das Neuheitenprospekt 2018 führt eine Reihe verschiedener Modellausführungen dieser Schüttgutwagen auf. Angekündigt sind einerseits Dreiersets von DB-Wagen in den Epoche III und IV und andererseits Einzelwagen der DB AG (Epochen V und VI), der ÖBB (Epoche IV), der NS (Epoche III), der SNCB (ebenfalls Epoche IV) und der DSB (Epoche IV). Jedes Modell ist einzeln verpackt, die Dreiersets sind diesmal nicht mit Buchstaben versehen und in eine Kartonverpackung eingeschoben. Die Modelle sind paßgenau in der Plastikeinlage verstaut und in eine Plastikfolie eingewickelt. Mitgeliefert wird eine gut illustrierte Betriebsanleitung samt Ersatzteilblatt und ein Zurüstbeutel mit den Kupplungen. Die Zurüstteile bestehen aus den Bremsschläuchen, Kupplungshaken in zwei Ausführungen. Die Modelle werden in der Nummerngruppe 49509ff gelistet. Die Dreiersets weisen einen UVP von € 149,70 auf, die Einzelwagen kosten UVP € 49,90.

Die Schwenkdachwagen sind komplett aus Kunststoff gefertigt. Schon bei der Konstruktion der Teile wurde darauf geachtet, die einzelnen Bauteile durch Verwendung des farblich richtigen Granulats zu färben. Sämtliche Anschriften sind sauber und unter der Lupe trennscharf lesbar sowie auch mehrfarbig ausgeführt. Die Modelle sind sehr aufwendig gestaltet und weisen eine Vielfalt an Details auf. Auffällig ist vor allem der anhand von Vorbildern korrekt umgesetzte, dreidimensionale Rahmenaufbau. In den Seitenwänden und den aufgesetzten Trichtern sind zudem noch einzelne Griffstangen extra angesetzt sowie Trittstufen und Trittflächen sowie die Fahrzeugleitern extra ausgeführt. Dies trifft auch für die Hebel der Seitenschieber und deren Stellstangen zu. Die Dachhauben sind fix arretiert. Am Wagenboden ist die Bremsanlage vollständig umgesetzt und daran sind auch die Stützen der Auswurftrichter montiert. Die Bremssteller sind auf den Seitenaufbauten farblich abgesetzt und angebracht, ähnliches trifft auch auf die silbern gehaltenen Zettelhalter bei. Das Fahrwerk ist in einer Dreipunktfederung ausgeführt, wobei die in den Achshaltern Metallbuchsen eingesetzt sind. Die Achslagerdeckel sind bei den Wagen ebenfalls extra angesetzt und die Bremsbacken sind auf der Ebene der Radlauffläche angeordnet. Über den Achsen ist die Kurzkupplungskulisse eingebaut, deren Ausführung so gewählt wurde, daß die durchbrochenen Rahmenteile dadurch nicht verdeckt werden. Die Detaildaten der Wagen werden gesondert zu jedem Bild ausgewiesen.

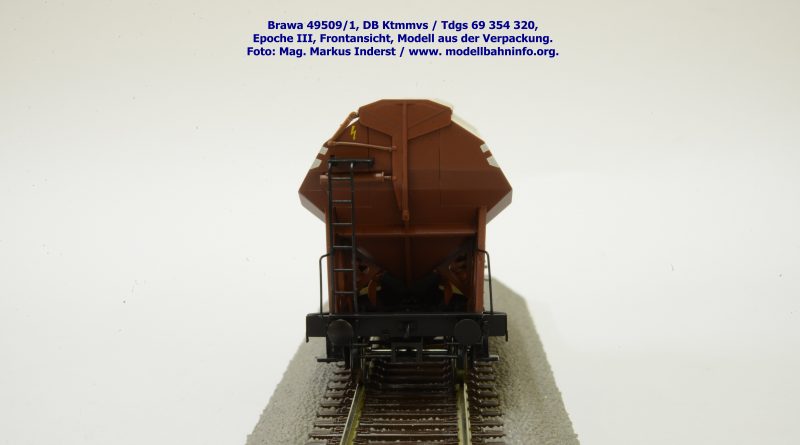

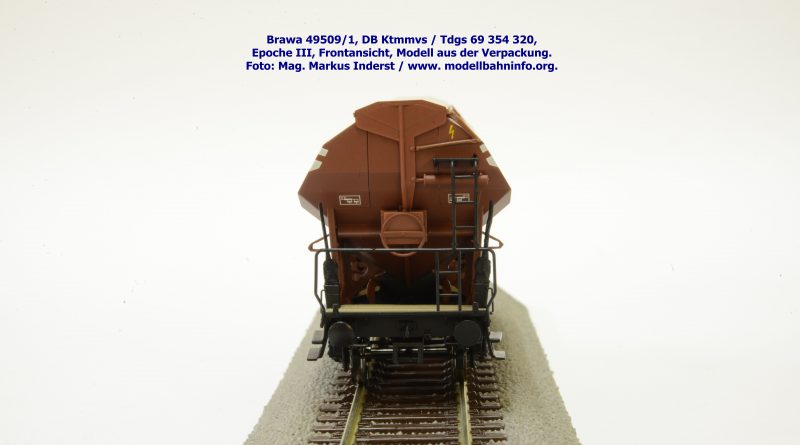

Bilder Brawa 45909/1

Die Epoche III-Wagen sind mit der alten und neuen Wagengattung angeschrieben, und zwar als Ktmmvs 69 bzw. Tdgs 69. Der erste Wagen trägt die Betriebsnummer 354 320, die Revisionsanschriften lauten auf 4 REV 21.12.62.

Bilder Brawa 45909/2

DB Ktmms 69 bzw. Udgs 69 mit der Betriebsnummer 353 907. Revisionsanschriften: 4 REV 29.05.62.

Bilder – Brawa 45909/3

DB Ktmms 69 bzw. Udgs 69 mit der Betriebsnummer 353 843. Revisionsanschriften: 4 REV 9.04.62.

Bilder – Brawa 45910/1

DB Tdgs 930 – 21 80 574 1 417-7, 4 REV 10.2.69.

Bilder – Brawa 45910/2

DB Tdgs 930 – 21 80 574 1 487-0, 4 REV 6.3.69.

Bilder – Brawa 45910/3

DB Tdgs 930 – 21 80 574 1 587-7, REV 4 REV 10.06.69.

Bilder – Brawa 45913

ÖBB Tds 21 81 573 3 947-2, 5 REV Jd 6.4.74..

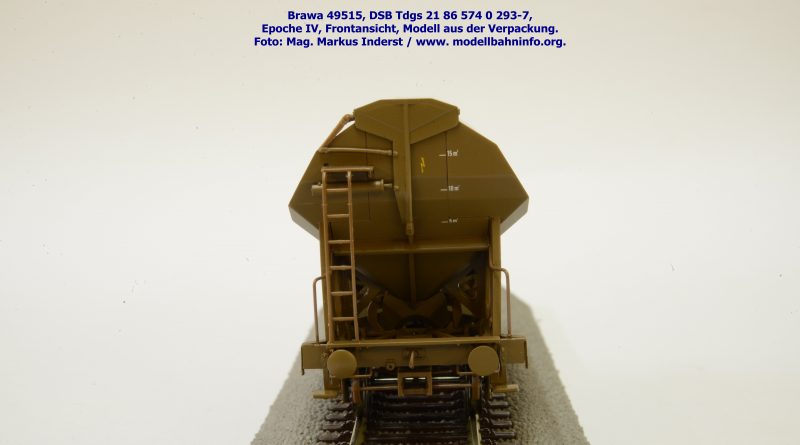

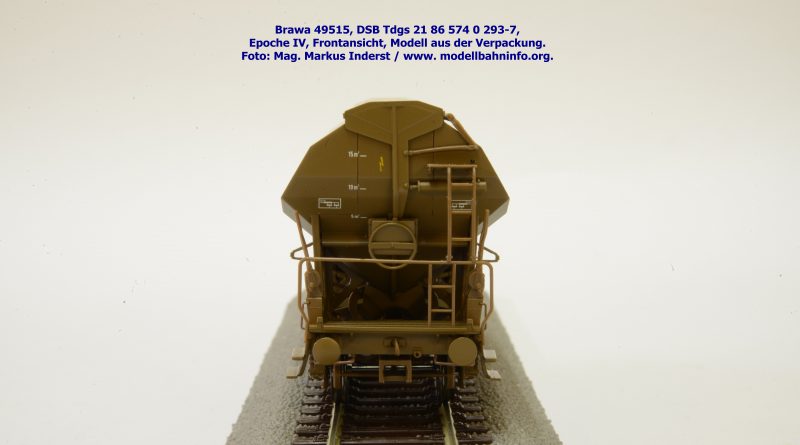

Bilder – Brawa 45915

DSB Tdgs 21 86 574 0 293-7, 4 REV N 10.6.77.

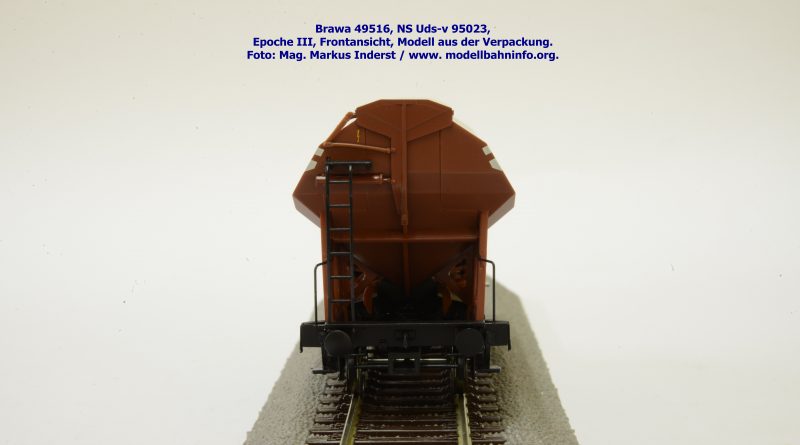

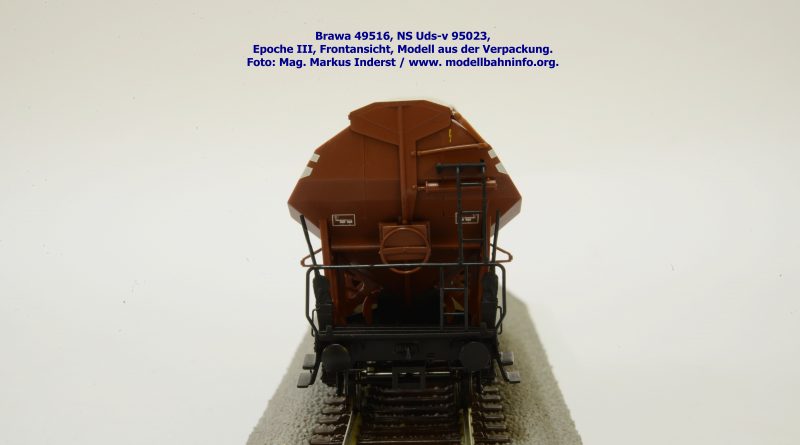

Bilder – Brawa 45916

NS Uds-v 95023, 4 REV Tb 23.05.62.

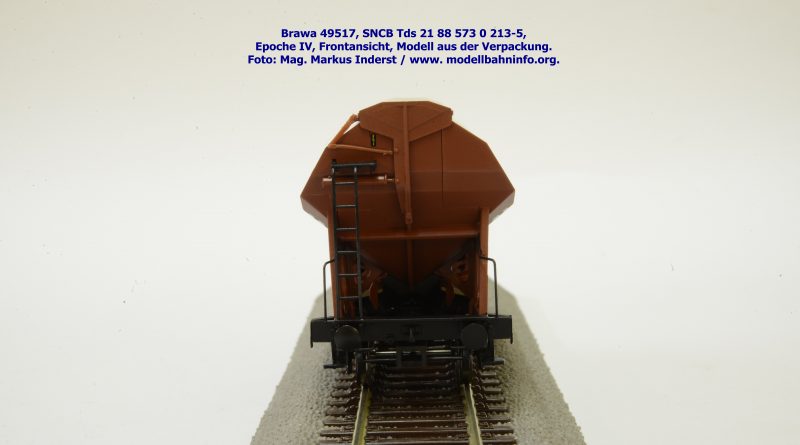

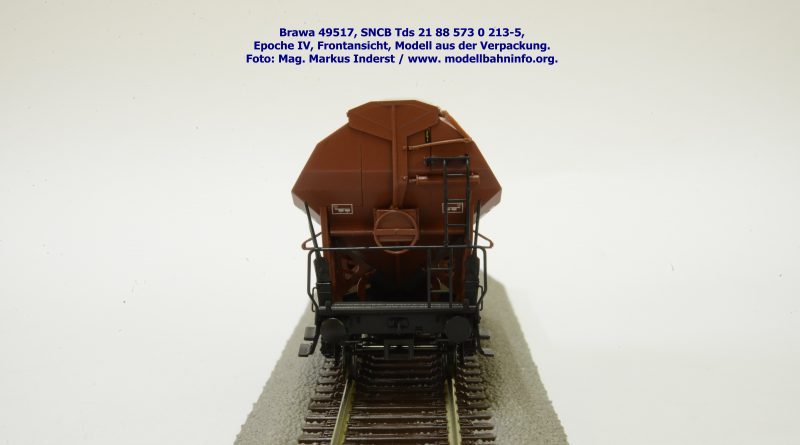

Bilder – Brawa 45917

SNCB Tds 21 88 573 0 213-5, 4 REV SM 29.1.68.

Bilder – Brawa 49528 – NS Tds 241

NS Tds 241 21 84 573 0 102-4, 4 REV AMF 25.03.86 + 3M. Epoche IV. UVP € 51,50.

Bilder – Brawa 49529 – ÖBB Tds

ÖBB Tds 21 81 073 2 104-2, 6 REV Kd 13.08.05. Epoche V. UVP € 51,50.

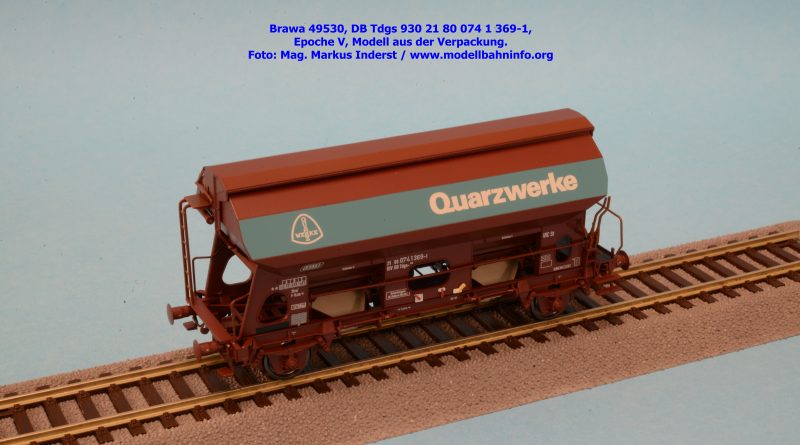

Bilder – Brawa 49530 – DB Tdgs 930 „Quarzwerke“

DB Tdgs 930 21 80 074 1 369-1, 6 REV EPD X 06.03.88, Epoche V. UVP € 51,50.

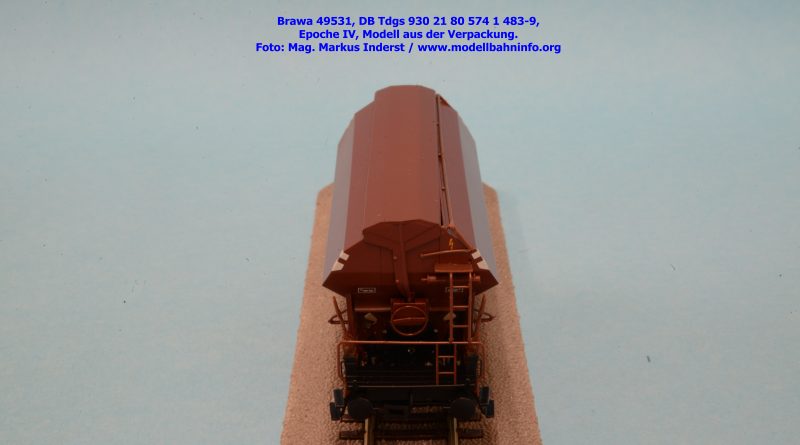

Bilder – Brawa 49531 – DB Tdgs 930

DB Tdgs 930 21 80 574 1 483-9, 4 REV 02.03.69, Epoche IV. UVP € 51,50.