Fleischmann 436003: DB-Baureihe E 60/160

Mit der Elektrifizierung mehrerer von München ausgehenden Strecken ab 1925 kam der Wunsch nach einer elektrischen Rangierlokomotive auf. Möglichst viele Teile der E 91 und E 52 sollten Verwendung finden.

Mitte der 1920er Jahre stand die Entwicklung der elektrischen Großlokomotive in Deutschland auf der Schwelle zur Serienbauart. Das Experimentieren aber war keineswegs zu Ende. Überlebt hatte sich die Großmotorlok mit Stangenantrieb, obwohl in Form der „preußischen“ E 06.1 und der bayerischen E 77 noch Maschinen beschafft wurden. In Preußen lief alles auf die Einrahmenlok mit Einzelachsantrieb hin, und in Form der E 16.5, der E 18 01 (1. Besetzung, später E 15 01) und vor allem der E 21.0 – alle 1927 gebaut – war der Erfolg der 1928 beschafften E 17 bereits vorgezeichnet.

Bayern hingegen, durch einen Staatsvertrag vorläufig noch mit eigener Hoheit in der Triebfahrzeugbeschaffung ausgestattet, ging selbstverständlich einen eigenen, an der Schweiz orientierten Weg. Mit dem Buchli-Antrieb der E 16 von 1926 war bereits ein alltagsfähiger Einzelachsantrieb gefunden, wenn auch teuer in Beschaffung und Unterhaltung. Ansonsten setzte die Gruppenverwaltung Bayern mit all ihren Neuentwicklungen – E 91 von 1924, E 32 und E 52 von 1925 – auf Einrahmenloks für höhere Geschwindigkeiten auf langsame Gliederbauarten, im Rahmen gelagerte Doppelmotoren mit Stirnradvorgelege, Winterthurer Schrägstangenantrieb und Kuppelstangen. Diese Bauart war übersichtliche angeordnet und vor allem preislicher. Wie man bald feststellen konnte, war sie auch außerordentlich robust und langlebig.

1925 stellte die Gruppenverwaltung der Berliner AEG die Aufgabe, unter Verwendung von möglichst vielen Teilen der gerade neuen E 91 und E 52 eine dreiachsige Rangierlok zu entwickeln. Die „Elektrisierung“, wie man damals sagte, der Münchner Bahnanlagen einschließlich der Güterumgehungsbahn, der Strecken München Hbf – Garmisch-Partenkirchen, Tutzing – Kochel, Weilheim – Peißenberg, München Hbf – Herrsching, München Hbf – Landshut (alle 1925) und die in Arbeit befindlich Elektrifizierung der Fernbahn München Hbf – Rosenheim – Freilassing (abschnittsweise zwischen April 1927 und April 1928 fertig) ließen es sinnvoll erscheinen, in den größeren Bahnhöfen die aus Wasserkraft gewonnene Elektrizität auch für den Rangierdienst zu nutzen. Interessanterweise stand das Reichsbahn-Zentralamt in Berlin abseits, obwohl man sonst pflichtgemäß zusammenarbeitete. Im schlesischen wie auch im mitteldeutschen elektrischen Netz wollte niemand elektrische Rangierlokomotiven.

Sowohl E 52 wie auch E 91 waren sehr massiv gebaute Maschinen. Anders als bei der von vier Laufachsen mitgetragenen E 52 waren solche für die Güterzuglok unerwünscht. Das Gewicht der E 91 von 123,7 t verteilte sich deshalb auf die sechs Kuppelachsen, was zu einer mittleren Achslast von 20,6 t führte. Sowohl hinsichtlich Reibungsgewicht als auch Achslast war die E 91 auf Jahre hinaus die schwerste Loktype der Reichsbahn. Es stand deshalb von vornherein fest, dass man die E 60 nicht einfach aus der E 91 halbieren konnte, denn die notwendigen Aggregate waren keinesfalls ohne hohe Gewichtsüberschreitung auf drei Achsen unterzubringen.

Der Einbau eines einseitigen Bisselgestells mit einer Laufachse von 850 mm Laufkreisdurchmesser war deshalb zwingend. Dieses trug 14,6 t des Lokomotivgewichts; jeweils 19,3 t lasteten auf den Kuppelachsen. Der eigentlich bei einer Rangierlok erwünschte Mittelführerstand war wegen der Lage der beiden Fahrmotoren nicht realisierbar. Trotz einer Abschrägung der beiden Vorbauten hatte der Lokführer weder am kurzen noch am langen Ende der E 60 Sicht auf die Puffer, höchstens dann, wenn er sich weit aus dem Seitenfenster lehnte. Dieser für eine Rangierlok hinderliche Umstand betraf aber auch fast alle Dampflokbaureihen. Außer einer technischen Verwandtschaft der Grundkonstruktion stammten nur sehr wenige Teile von der E 52. Die E 60 ist deshalb als „Kind“ der E 91 zu bezeichnen.

Trotz ihrer Ableitung aus der E 91 war die E 60 nicht preiswert. Der mechanische Teil schlug mit 52.000, der elektrische mit 151.000 Reichsmark zu Buche. Eine E 91 war ungefähr anderthalbmal so teuer. Aus diesem Grunde wurden auch nur 14 Exemplare beschafft, wobei noch als weitere Gründe für die geringe Verbreitung zu nennen sind: hohe Achslast, dadurch Beschränkung auf den Rangierdienst in großen Bahnhöfen und auf den Hauptbahn-Streckendienst, schnelle technische Veralterung und eben der zu hohe Beschaffungspreis. Die als reine Rangierlok konzipierte E 63 wurde direkt im Anschluß an die E 60 beschafft. Auch sie erlebte das Schicksal einer verschwindend kleinen Beschaffungsstückzahl.

Umbauten erfuhren die E 60 nur wenige. Um 1930 erhielten alle eine Sicherheits-Fahrschaltung, da der Lokführer alleine auf dem Führerstand war. Ab Ende der 1930er Jahre begann die Umlackierung der bislang grauen E-Loks in Dunkelgrün. Da 1943/44 alle E 60 einer Hauptuntersuchung E 4 unterzogen wurden, dürfte während dieser die Umlackierung auf Grün mit schwarzem Rahmen, rotem Triebwerk und rotem Stromabnehmer erfolgt sein. Seit der Aufarbeitung Ende der 1940er Jahre waren die Loks mit einem Stromabnehmer Bauart SBS 10 mit nur einem Schleifstück ausgerüstet. Mitte der 1950er Jahre erhielten die meisten Maschinen eine Rangierfunk-Einrichtung mit einer Antenne vorne auf dem Führerhausdach.

Alle Loks erhielten 1958/59 im Unterhaltungswerk eine Generalüberholung E 5. Dabei erfuhren sie umfangreiche Verbesserungen und Vereinheitlichungen an der elektrischen Anlage, darunter eine veränderte Motorlagerung und bessere Trafoöl-Kühlung. Rangierbühnen vorne und hinten und insgesamt zwölf gummigefaßte Fenster im Führerstand wurden angebaut. Dieser war bislang dunkel und hatte sehr schlechte Streckensicht geboten. Festangebaute DB-Reflex-Lampen ersetzten die bisherigen Laternen. Aus Sicherheitsgründen lackierte man die Maschinen wie die üblichen Rangierloks rot.

Im Herbst 1927 wurden die ersten beiden Maschinen in Dienst gestellt. Im Folgejahr kam ein weiteres Lieferlos mit fünf Lokomotiven, denen noch eine dritte Serie über weitere sieben Lokomotiven bis 1934 folgte. Der mechanische Teil stammt von AEG, die elektrische Ausrüstung kam von SSW. Die Baureihe E 60 bzw. ab 1968 als Baureihe 160 bezeichnet, blieb bis 1983 in den Diensten der DB.

Modellvorstellung

Noch bevor Fleischmann zum Firmenverbund des Modelleisenbahn GmbH gehörte, gab es bei Roco ein für die damaligen Verhältnisse ein durchaus passables Modell der Baureihe E 60 bzw. 160 zu kaufen. Die heutigen Möglichkeiten sowie der Digitalbetrieb auf vielen Modellanlagen ließ die seinerzeitige Konstruktion nicht mehr zeitgemäß erscheinen, weshalb vor mehr als zwei Jahren bei Fleischmann die komplette Neukonstruktion dieser deutschen Rangierlokomotive beschlossen wurde. Im Zuge der Neukonstruktion wurden dann – erfreulich für die Spiel- und Digitalbahner – weitere technische Möglichkeiten berücksichtigt, die heutzutage problemlos umsetzbar sind.

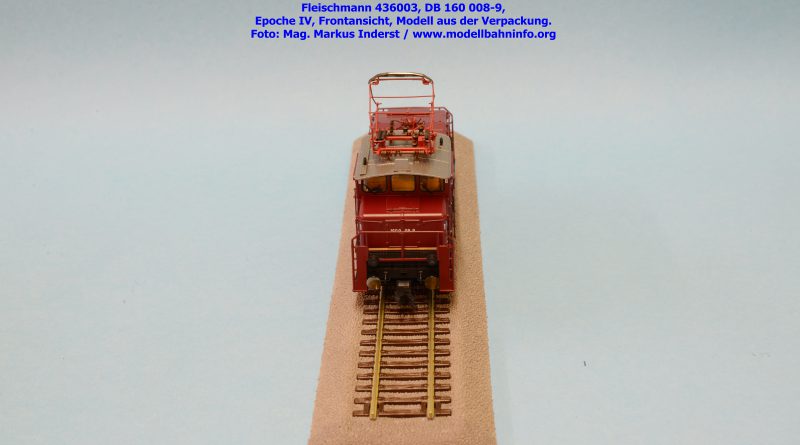

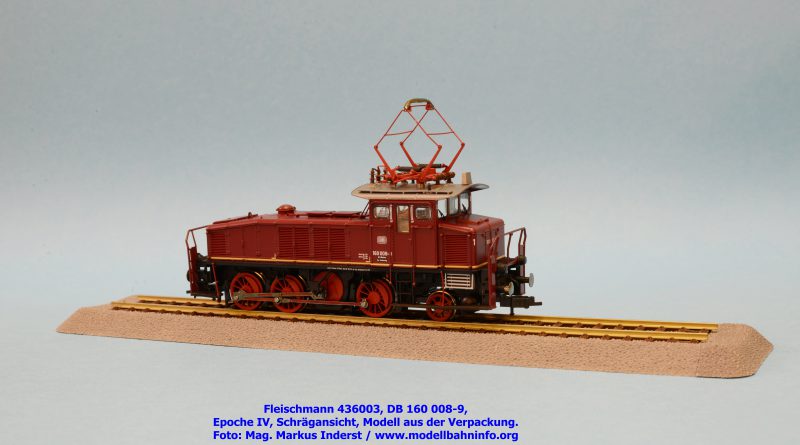

Das vorliegende Fleischmann-Modell der Baureihe 160 in der Epoche IV-Beschriftung gelangt als Gleichstrom-Ausführung unter der Artikelnummer 436003 zum UVP von € 249,– in den Fachhandel. Die Soundvariante ist unter der Artikelnummer 436073 zum UVP von € 339,– zu bekommen. Ein Modell mit Loksound und zusätzlicher Digital-Bügelkupplungen ist zum gleichen Preis unter der Artikelnummer 436076 zu bekommen. Die Wechselstromausführung kostet ebenfalls € 339,– und wird unter der Artikelnummer 396076 geführt. Im beiliegenden Zurüstbeutel befinden sich Bremsschläuche, Kupplungshaken und das Hinweisschild der Rangierreserve „1“.

Verpackung

Das Neukonstruktion wird in der gleichen Aufmachung wie die aktuellen Roco-Modelle ausgeliefert. Zwei stabile Kartonschachteln nehmen den Schaumstoffeinsatz auf. Das Lokmodell ist in zwei Plastikschalen mit umliegenden Plastikstreifen eingelegt. Die Betriebsanleitungen und das Ersatzteilblatt liegen in der Verpackung bei.

Technik

Das Kunststoffgehäuse ist am Lokrahmen durch zwei Schrauben befestigt, die sich an der Unterseite befinden. Im längeren Vorbau ist ein kleiner Mittelmotor mit Schwungmasse und Wellenstummel untergebracht. Der Wellenstummel befindet sich auf der Höhe der dritten Antriebsachse und treibt dann direkt über ein Zahnrad diese Achse an. Diese mit Haftreifen bestückte Achse hat ein leichtes Seitenspiel, ebenso die erste. Die mittlere Achse ist voll abgefedert. Der Antrieb erfolgt zumindest von der dritten Achse über die Vorgelegestangen auf die beiden vorderen Achsen.

Die Lokplatine liegt am Lokrahmen auf und umschließt den Motorblock. Auf dieser sind Pufferkondensatoren berücksichtigt, um vor allem auf längeren Weichenstraßen ein ruckfreies Fahren zu gewährleisten. Im rückwärtigen Teil der Lokomotive im Führerhaus ist die 22polige Schnittstelle nach NEM 658 untergebracht. Beidseitig ist an den Stirnfronten eine Kurzkupplungskulisse mit NEM-Schacht untergebracht.

Fahrverhalten

Das Eigengewicht dieser Neukonstruktion beträgt 220 Gramm. Das Vorbild ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h beidseitig zugelassen. Das Modell erreicht bei 12 V Gleichstrom eine Modellgeschwindigkeit von umgerechnet ca. 77 km/h. Diese ist gegenüber der Vorbildgeschwindigkeit um ca. 39 % zu schnell, gegenüber dem NEM-Wert mit der Draufgabe von 30 % um neun % zu schnell. Beim Testlauf ist aufgefallen, daß die erste Runde in einer Zeit von 17,57 Sekunden, die letzte Rundfahrt 15,73 Sekunden dauerte.

Optik

Das vorliegende Modell der Baureihe 160 stellt das nächste, kontruktive Highlight der Modelleisenbahn GmbH dar. Der Käufer dieser Rangierlokomotive erhält ein Modell, das wohl alle Ansprüche befriedigt. Das Kunststoffmodell ist mit zahlreichen Gravuren versehen, die reichen von hauchdünnen Nietreihen, über verschiedene Darstellungen von Verschlüssen und Scharniere bis hin zu den seitlichen Lüftergittern. Die verschiedenen Deckel auf dem Vorbau sind in das Gehäuseteil eingeklipst. Die Führerstandsfenster sitzen paßgenau in den Ausnehmungen. Verschiedene Griffstangen und Haltegriffe sind als eigene Ansteckteile in das Gehäuse bereits werkseitig eingesteckt.

Das Laufwerk beruht auf Metallradsätze mit feinen Speichenräder. Die funktionsfähige Blindwelle ist vorbildgerecht nachgebildet. Als weitere Highlights sind noch die Kabelverbindungen unterhalt des Dachvorsprungs am längeren Vorbau oder auch die als eigene Teile gefertigten und ebenfalls werkseitig schon montierten Scheibenwischer zu nennen. Im Führerstand sind noch die Bedienpulte vorbildgerecht nachgebildet worden.

Farbgebung und Beschriftung

Da das Vorbild vollflächig monoton lackiert ist, konnte der Hersteller beim Modell so gut wie gar nichts falsch machen. Das Dach ist weißaluminium lackiert, der Aufbau der Lok ist weinrot lackiert und trägt eine elfenbein-farbige Zierlinie im Übergang zum Fahrzeugrahmen. Die Rahmenteile sind generell schwarz lackiert, lediglich die Radsterne der zierlichen Speichenräder aus Metall sind wiederum rot lackiert. Das Lokmodell ist sauber und vollständig bedruckt. Der Hersteller hat seiner Novizin die Betriebsnummer 160 008-9 gegeben. Dabei handelt es sich um eine Lok, die im Bw Freilassing bzw. in der BD München beheimatet ist. Das Untersuchungsdatum des AW Freimann stammt vom 12.07.73.

Beleuchtung

Fleischmann hat bei seiner Neukonstruktion ein Beleuchtungskonzept mit LED vorgesehen. Das dreifach belegte Spitzensignal besteht aus drei warmweißen LED, die Fahrrichtungsabhängig leuchten. Die Führerstandsbeleuchtung – ebenfalls eine wartungsarme LED-Beleuchtung – ist nur im Digitalbetrieb aktik und seperat schaltbar.

Bilder