Piko 59680 – 59682 & 59684 – 59686: DB-Mitteleinstiegswagen Bym 421 / ABym 411 / Bymf 436

Die Deutsche Bundesbahn beschaffte von 1952 bis 1954 insgesamt 259 Sitzwagen für den Eilzug- und Städteschnellverkehr, nachdem bereits 1951 ein Probewagen entstanden war. Außer den normalen Endeinstiegen erhielten die Fahrzeuge einen zusätzlichen Mitteleinstieg mit Doppeltüren. Die geschweißten Wagen in Ganzstahlausführung wurden bereits mit den heute üblichen Gummiwülsten an den Stirnwandübergangen ausgerüstet. Der Fahrzeuginnenraum gliedert sich in einen Großraum der 2. Klasse und in zwei Abteile der 1. Klasse mit 18 und 12 Polstersitzen beim ABym. In den Einsteigsräumen an den Wagenenden befindet sich je eine Toilette und an einem Ende zusätzlich noch eine Zugführerkabine. Die ABym 411 verfügen über Drehgestelle der Bauart Minden-Deutz und waren mit den Betriebsnummern 30-11 002 bis 260 und 30-03 001 versehen. Hersteller der Wagen waren Wegmann, Talbot, WMD, Fuchs, Westwaggon, Uerdingen, MAN und Credé.

Bei den Bym 421 folgte nach der Lieferung von zwei Probewagen, einer davon mit zurückgesetzten Endeinstiegen und Führerhaus, die Serienlieferung über 320 Stück mit Mitteleinstieg. Die Wagen verfügen über zwei große Fahrgasträume mit Mittelgang. Einer der beiden Großräume hat 46 Sitzplätze, der andere nur 38 Sitzplätze, die allesamt die Sitzplatzanordnung 2 + 2 aufweisen. Die Reisenden haben Zugang über Endeinstiege mit einfachen Türen und den Mitteleinstieg mit Doppeltüren. Die Abschlußwünde der Fahrgasträume sind mit Schiebetüren versehen. Je eine Toilette befindet sich in den Einstiegsräumen an den Wagenenden. Ein Teil der Wagen erhielt eine elektrische Steuerleitung für den Wendezugbetrieb. Alle Fahrzeuge laufen auf Drehgestelle der Bauart Minden-Deutz.

Abschließend ist noch die Serie der Wagengattung Bymf 436 zu nennen. Ein Teil der zu Beginn der 1950er Jahre in Dienst gestellten Sitzwagen mit Mitteleinstieg für Eilzüge und für den Städteschnellverkehr sollte auch im Wendezugbetrieb eingesetzt werden. Die Deutsche Bundesbahn beschaffte dafür noch eine Serie von Fahrzeugen mit Führerstand an einem Wagenende, in dem die Toilette entfallen mußte und die Einstiegstüren dichter an das Fahrgastabteil gerückt wurden. Ansonsten blieb die Aufteilung des Innenraums unverändert und entspricht dem Wagen der 2. Klasse. Auch diese Fahrzeuge haben Drehgestelle der Bauart Minden-Deutz erhalten. Bei einem Teil der Wagen wurde später das Steuerabteil ausgebaut. Während die Wagennummer unverändert blieb, wurde die Gattungsbezeichnung auf Bymb 421 bzw. 422 geändert.

Modellvorstellung

Diese Wagenserie ist völlig unscheinbar im Neuheitenprospekt 2017 enthalten, und zwar als Formneuheit im Expertprogramm. Als maßstäbliche Neukonstruktion sind die beiden Mitteleinstiegswagen ohne Steuerabteil unter den Artikelnummern 59680 bzw. 59681 zum UVP von je € 44,99 angekündigt. Der dazugehörige Steuerwagen wird unter der Artikelnummer 59682 gelistet und wird zum UVP von € 59,99 feilgeboten.

Piko liefert die neuen Wagenmodelle in der bekannten Verpackung aus. Der zweiteilige Blistereinsatz wird durch eine Kartonumverpackung umschlossen. Die Wagen sind ab Werk bereits zugerüstet, wobei vor allem die freistehenden Griffstangen auffallen. Das ist gegenüber den bisher produzierten Schnellzugwagen ein Novum. Ein Zurüstbeutel liegt nicht bei.

Die Modelle sind sauber graviert und ausgeführt, wobei die Griffmulden bei den Türen, erhabene Fahrzeugdetails an den Seitenwänden und dezente Schweißnähte überzeugen. Die Drehgestelle der Bauart Minden-Deutz MD 32 sind dreidimensional durchgebildet und tragen eine Lichtmaschine, die extra angesetzt ist, und es ist eine Kurzkupplungskulisse berücksichtigt. Besondere Beachtung verdienen die feinen Fensterstege der Übersetzfenster, die maßgeblich für den optische Eindruck verantwortlich sind.

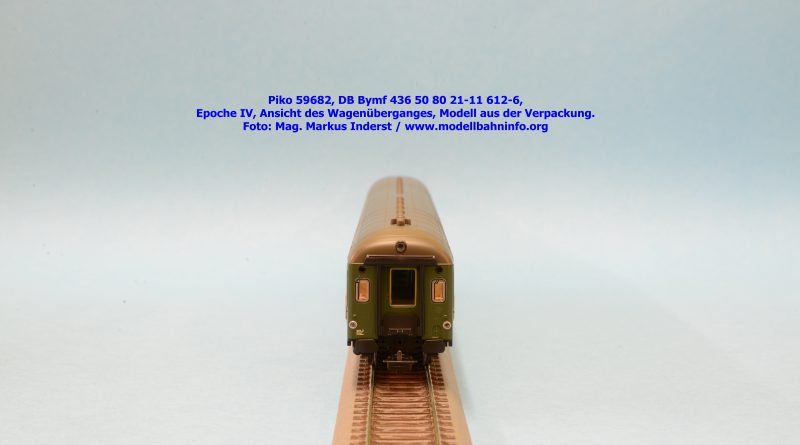

Als einziger Wagen ist der Steuerwagen mit einem Lichtwechsel in rot/weiß versehen. Die warmweißen LED leuchten richtungsabhängig. Piko hat das Modell mit einer Schnittstelle versehen, in dem ein Funktionsdecoder eingebaut werden kann. Bei allein drei Wagen ist als Heimatdienststelle München Hbf. angegeben.

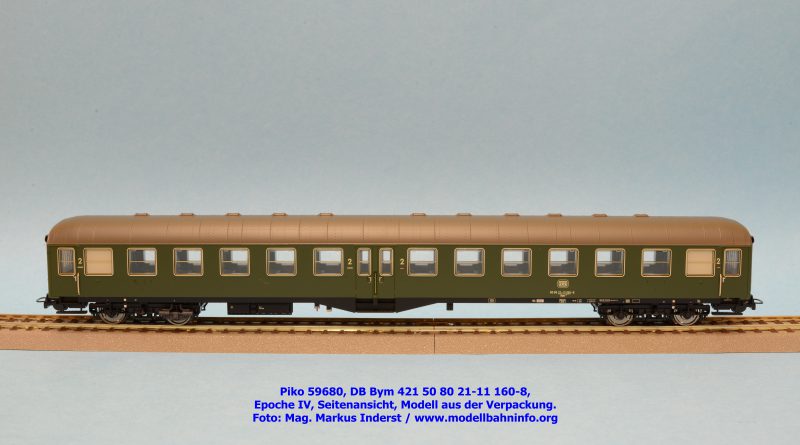

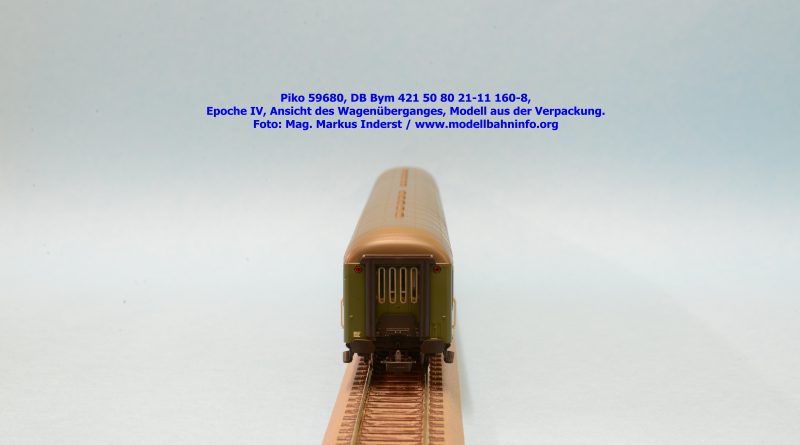

Bilder 59680 – Bym 421

Der 2. Klasse Mitteleinstiegswagen erhielt die Wagennummer 50 80 21-11 160-6 und die Gattungsbezeichnung Bym 421. Die Revisionsanschriften lauten auf: REV NA 05.04.71.

Bilder 59681 – ABym 411

Der 1./2. Klasse Mitteleinstiegswagen erhielt die Wagennummer 50 80 30-11 085-4 und die Gattungsbezeichnung ABym 411. Die Revisionsanschriften lauten auf: REV NA 21.08.70.

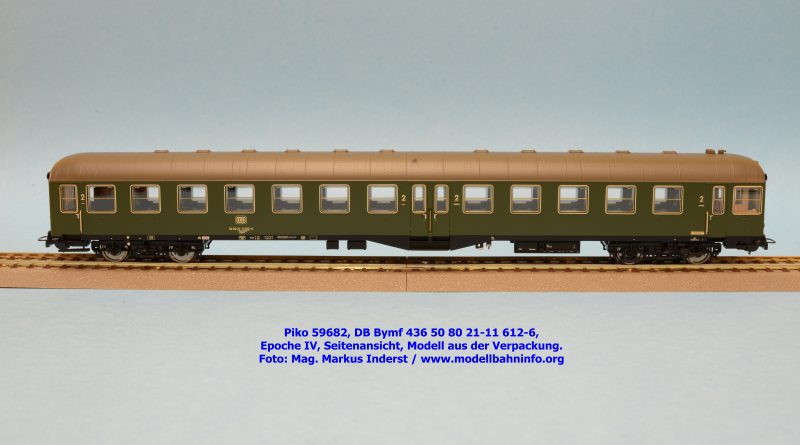

Bilder 59682 – Bmyf 436

Der 2. Klasse Mitteleinstiegswagen mit Steuerabteil erhielt die Wagennummer 50 80 21-11 612-6 und die Gattungsbezeichnung Bymf 436. Die Revisionsanschriften lauten auf: REV NA 25.01.71.

Modellvorstellung der DB-Mitteleinstiegswagen als Epoche III-Variante

Nachdem im letzten Jahr die Modellausführung mit Computerbeschriftung in den Fachhandel gelangten, hat der Sonneberger Hersteller dieselbe Wagenfamilie in der Ausführung der Epoche III als Neuheit 2018 aufgelegt. Der UVP für jedes Modell beträgt einheitlich € 49,99.

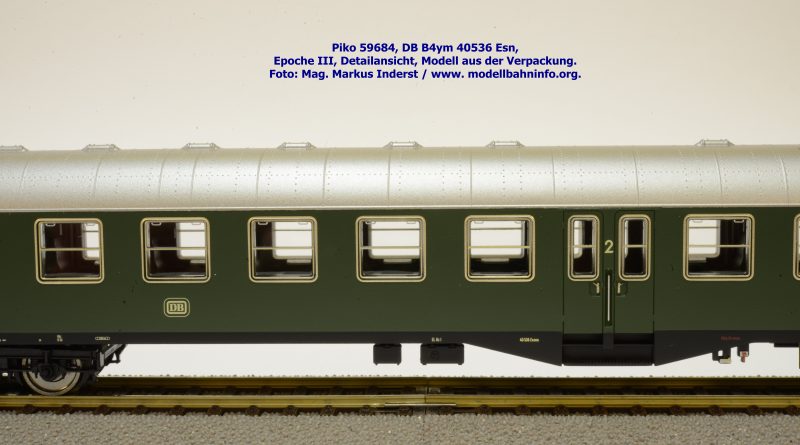

Bilder 59684 – B4ym

Am 2. Klasse Mitteleinstiegswagen ist die Betriebsnummer 40536 Esn und die Gattungsbezeichnung B4ym angeschrieben. Die Revisionsanschriften lauten auf: REV Om 10.03.62. Heimatbahnhof ist Dortmund Hbf.

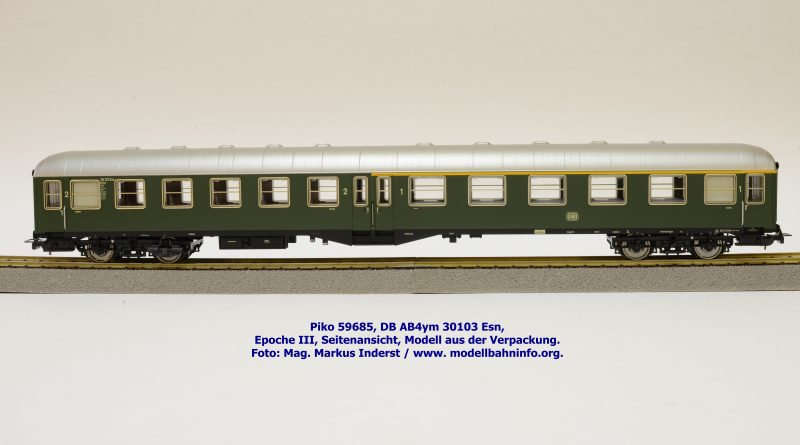

Bilder 59685 – AB4ym

Der 1./2. Klasse Mitteleinstiegswagen weist die Betriebsnummer 30103 Esn auf, als Gattungsbezeichnung ist AB4ym angeschrieben. Die Revisionsanschriften lauten auf: REV Om 16.06.62. Heimatbahnhof ist Dortmund Hbf.

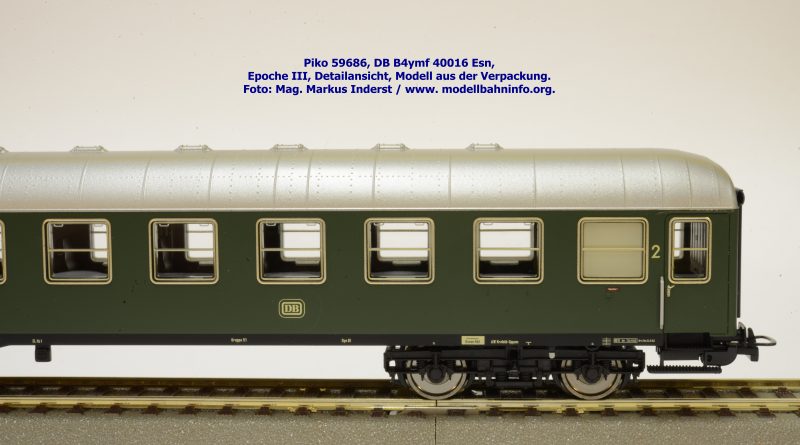

Bilder 59686 – B4ymf

Der 2. Klasse Mitteleinstiegswagen mit Steuerabteil erhielt die Wagennummer 40016 Esn und die Gattungsbezeichnung B4ymf. Die Revisionsanschriften lauten auf: REV Om 24.09.62. Als Heimatbahnhof ist Essen Hbf ausgewiesen..

Zur Geschichtlichen Entwicklung der DB-Mitteleinstiegswagen aus der unmittelbaren Nachkriegszeit

Die DB beschaffte von 1952 bis 1954 insgesamt 259 Sitzwagen für den Eilzug- und Städteschnellverkehr, nachdem bereits 1951 ein Probewagen entstanden war. Außer den normalen Endeinstiegen erhielten die Fahrzeuge einen zusätzlichen Mitteleinstieg mit Doppeltüren. Die geschweißten Wagen in Ganzstahlausführung wurden bereits mit dem heute üblichen Gummiwülsten an den Stirnwandübergängen ausgerüstet. Der Innenraum der Fahrzeuge gliedert sich in einen Großraum der 2. Klasse und in zwei Abteile 1. Klasse mit 18 und 12 Polstersitzen. In den Einstiegsräumen an den Wagenenden befinden sich je eine Toilette und an einem Ende zusätzlich noch eine Zugführerkabine. Die gemischt-klassigen Wagen wurden mit den Gattungsbezeichnungen AByl(b) 411 bzw. ABym(b) 411 geführt.

Nach der Lieferung von zwei Probewagen der 2. Klasse, einer davon mit zurückgesetzten Endeinstiegen und Führerstand, erfolgte die Serienausführung von 320 Stück mit Mitteleinstieg. Die Wagen verfügen über zwei große Fahrgasträume mit Mittelgang. Einer der beiden Großräume hat 46 Sitzplätze, der andere nur 38 Sitzplätze in der Sitzanordnung 2 + 2. Die Reisenden haben Zugang über Endeinstiege mit einfachen Türen und den Mitteleinstieg mit Doppeltüren. Die Abschlußwände der Fahrgasträume sind mit Schiebetüren versehen. Je eine Toilette befindet sich in den Einstiegsräumen an den Wagenenden. Ein Teil der Wagen erhielt eine elektrische Steuerleitung für den Wendezugbetrieb. Alle Fahrzeuge laufen auf Drehgestelle der Bauart Minden-Deutz. Die Wagen 2. Klasse erhielten die Gattungsbezeichnungen Byl(b) 421, Byl 422 bzw. Bym(b) 421.

Um die Züge auch im Wendezugdienst einsetzen zu können, wurde zu den am Beginn der 1950er Jahre beschafften Mitteleinstiegswagen noch eine Serie mit Führerständen in Dienst gestellt. Diese Führerstände sind an einem Wagenende untergebracht, wo normalerweise die Toilette untergebracht ist. Die Einstiegstüren sind hinter das Steuerabteil zu den Abteilen gerückt, ansonsten blieb die Aufteilung des Innenraumes unverändert und gleicht den Wagen der 2. Klasse. Bei einem Teil der Wagen wurde später das Steuerabteil wieder ausgebaut, diese Wagen werden mit der Gattungsbezeichnung Byl(b) 421 bzw. 422, Bylf 436 oder Bymf 436 geführt.

Die Langträger des Untergestells sind aus Leichtmetall-U-Profilen hergestellt. Sie sind an den Mitteleinstiegen unterbrochen und werden an den Wagenenden durch die Pufferträger abgeschlossen. Die Querverbindung der Langträger stellen die Haupt- und normalen Querträger her. Im Mittelteil der Fahrzeuge verleiht ein Wellblechboden dieser Konstruktion weitere Stabilität. Ab den Drehgestellen übernehmen Profilträger mit eingeschweißten Blechen die Aussteifung bis zu den Pufferträgern.

Zur Aufnahme der Stoßvorrichtung sind die Pufferträger mit den angrenzenden Querträgern durch horizontale, mit Rippen versteifte Bleche verbunden. Diese Konstruktion ist so ausgelegt, dass sie den Zugapparat einer automatischen Mittelpufferkupplung aufnehmen kann. Das gesamte Untergestell ist verschweißt. Die Verbindung der Langträgerhälften erfolgt unter den mittleren Einstiegsräumen durch abgekantete Bleche, die auch zur Aufnahme der Trittstufenkästen dienen. Verschweißte Leichtprofileisen bilden das Wagenkastengerippe. Dabei stellt der Untergurt der Seitenwandkonstruktion die Verbindung. zum Untergestell her, diese ist entweder genietet oder geschweißt.

Die Bekleidungsbleche sind durch Punktschweißungen mit dem Gerippe verbunden. Auch das Dachgerippe setzt sich aus Walzprofilen zusammen. Die Dachbleche sind auf die Spriegel und Pfetten entweder aufgeschweißt oder genietet. Auf diese Weise ist auch die Verbindung zwischen den Dach- und den Seitenwandblechen entstanden. Über den Kopfstücken des Untergestells wurde der Wagenkasten mit besonders dicken Blechen verkleidet, um so die Verformung bei Aufstößen zu vermindern. Zusätzlich sind in den Endbereichen des Daches Diagonalstreben eingearbeitet.

An den Stirnseiten befinden sich Übergangseinrichtungen zu Nachbarwagen. Sie sind mit Gummiwülsten und beweglichen Übergangsbrücken gesichert. Verschlossen werden sie mittels vierflügeliger Drehtüren, die während des Einsatzes in seitlichen Nischen verbleiben.

Drei Einstiegsräume ermöglichen den seitlichen Zugang zu den Fahrzeugen. Während die Endeinstiegsräume nur über einfache Drehtüren verfügen, sind die Mitteltüren doppelflügelig ausgeführt. Sie besitzen geteilte, öffnungsfähige Fenster. Unter den Mitteltüren sind bewegliche Trittstufenabdeckungen vorhanden, unter denen sich zwei feste Trittstufen befinden. Die Abdeckungen der Endtüren sind fest. Die Rahmen der Türen sind aus Profilblechen hergestellt.

Die in beiden Klassen unterschiedlich breiten Fenster der Fahrgasträume sind als Übersetzfenster ausgeführt. Sie sind in der Mitte geteilt, und der obere Teil kann über einen, Federausgleich bequem verschoben werden. Doppelscheiben mit luftdichtem Zwischenraum bilden die Verglasung. Die WC-Fenster können oben aufgeklappt werden und sind weiß hinterlegt.

Der Fußboden besteht aus Tischlerplatten. Sie sind über Filzzwischenlagen mit dem Untergestell verbunden. Den oberen Abschluss des Fußbodens bildet ein Linoleumbelag. Die korbbogenförmige Innendecke besteht aus Sperrholzplatten. Die Innenwände der Toiletten sind mit Spoknol verkleidet. Die WC-Tür öffnet sich nach innen.

Die aus gesickten Blechen hergestellten Querwände zwischen den Fahrgast- und Endvorräumen dienen zur Versteifung des Kastengerippes und sind beidseitig mit Sperrholzplatten belegt. Alle übrigen Querwände bestehen nur aus Tischler- oder Sperrholzplatten. Die Verbindung zwischen den Fahrgast- und den Einstiegs räumen bilden einteilige Schiebetüren mit Gummidichtungen. Sie sind in der 1. Klasse aus Holz hergestellt, in der 2. Klasse diente hierfür Leichtmetall. In allen Türen sind Glasscheiben integriert. Die Trennwand, die den 1.-Klasse-Bereich in zwei Räume trennt, besitzt eine einflügelige, selbstschließende Drehtür. Zur Wärme- und Schallisolierung ist der Zwischenraum zwischen dem Wellblechboden und den Fußbodenplatten mit Sillan- oder Glasgespinstmatten ausgefüllt. Diese Materialien sind auch in den Seitenwandzwischenräumen vorhanden.

Der Dachbereich wurde mit Asbest oder einer Korkspritzisolierung belegt. Ferner sind Wärmedämmfolien auf die Deckenplatten aufgeklebt. Zwischen den Einstiegsräumen an den Wagenenden und in der Mitte liegen die Fahrgasträume der ersten und zweiten Klasse. Sie sind als offene Abteile mit Mittelgang ausgeführt. Der 1.-Klasse-Bereich wird durch eine Trennwand mit Pendeltür in einen großen und einen kleinen Raum aufgeteilt. Die beiden Toiletten an den Wagenenden können von den Endeinstiegsräumen aus erreicht werden.

In beiden Klassen sind die Sitze vis-a-vis angeordnet und bestehen aus einem Rohrrahmengestell, auf das gepolsterte Sitzflächen und Rückenlehnen montiert worden sind. Die Einzelsitze der 1. Klasse sind ausziehbar und mit Stoff bezogen. Sie verfügen über eine verstellbare Kopflehne mit Schonbezug und beidseitig über Armlehnen. Für den Bezug der 2.-Klasse-Sitzbänke wurde rotes oder grünes Kunstleder verwendet. Ferner sind die Kopfpolster hier fest und Armlehnen nur an den Außenseiten der Bänke vorhanden. Über den Sitzen sind Quergepäckablagen mit zwei Ebenen vorhanden. Während die Tische unter den Fenstern der 1. Klasse klappbar ausgeführt sind, sind sie in der 2. Klasse fest. Die Tische sind mit Linoleum belegt und in Leichtmetall eingefasst.

Für die Verdunkelung der Fenster stehen Schiebegardinen zur Verfügung. In den WC befinden sich WC-Becken aus Steingut. Aus dem gleichen Material besteht das gegenüber angeordnete Waschbecken. Beiderseits der Waschbecken sind Ablageflächen montiert. Die Wasserversorgung der Toiletten erfolgt aus Wasserbehältern im Dach über den WC. Diese Behälter können an den Wagenenden am Langträger über Füllstutzen und Steigleitungen gefüllt werden. Die Ventile der Entnahmestellen befinden sich unmittelbar am Wasserbehälter, so dass die Leitungen nach Gebrauch leerlaufen und so nicht einfrieren können. Die Ventile werden über Gestänge mit Fußhebeln betätigt.

In einem Endeinstiegsraum hat gegenüber dem WC ein kleiner Dienstraum seinen Platz gefunden. In ihm sind eine Sitz-, eine Schreibgelegenheit und Regalfächer für das Personal vorhanden. Seine Beleuchtung erfolgt mittels Glühlampen.

Die Fahrzeuge können sowohl mit Dampf als auch elektrisch beheizt werden. Den Dampf erhalten sie über die Hauptdampfleitung aus dem Triebfahrzeug. Die Dampfleitung teilt sich an einem Wagenende in zwei Leitungen, die an den Seitenwänden knapp über dem Fußboden durch die Fahrgasträume geführt werden und sich am anderen Ende wieder zu einer Leitung vereinigen. Vor der Verzweigung ist ein Wassersammler installiert, der das Kondensat aus dem Dampf abscheidet. Im Bereich des Mitteleinstieges verlaufen die Leitungen unter dem Fußboden. Der sich daraus ergebende Rohrbogen gleicht Längenänderungen auf Grund der Wärmedehnung aus. Um die Wärme besser abstrahlen zu können, sind die Heizrohre in den Fahrgasträumen als Rippenrohre ausgeführt. Die Wärmeregulierung erfolgt durch manuell zu bedienende Klappen, von denen zwei je Abteil vorhanden sind. Das abgeschiedene Kondensat wird über eine Rohrleitung in die Wasserbehälter der Toiletten geleitet, verhindert so dessen Einfrieren und sorgt für angenehm warmes Wasser.

Die Öfen der elektrischen Heizung befinden sich zur Hälfte im längsseitigen Heizungskanal, in dem auch die Dampfheizungsrohre verlaufen. Die restlichen Heizkörper sind unter den Sitzen montiert. Die Regelung der elektrischen Heizung erfolgt durch zweistufige Regler, die an den Stirnseiten der Abteile montiert sind. Statische Lüfter der Bauart Kuckuck über je dem Abteil saugen die verbrauchte Luft durch Lüftungsgitter in der Innendecke und einen Lüftungskasten ins Freie. Die Belüftung kann mittels einer Klappe verschlossen werden. Der Stellhebel befindet sich über dem Seitenfenster. Die benötigte elektrische Energie liefern durch Flachriemen angetriebene Generatoren, die sich an den Drehgestellen befinden . Sie speisen über einen Gleichrichter die unter dem Wagenboden aufgehängte Bleibatterie. Ein nachgeschalteter Wechselrichter formt die Gleichspannung wieder in die von der Beleuchtung benötigte Wechselspannung um.

Die Hauptbeleuchtung aller Räume erfolgt durch Leuchtstofflampen. Die Sparbeleuchtung übernehmen Glühlampen, die in den gleichen Gehäusen wie die Hauptbeleuchtung an der Decke untergebracht sind. In den Abteilen der 1. Klasse stehen zwei Leuchten je Abteil zur Verfügung, in denen der 2. Klasse nur ein Leuchtkörper. Sämtliche Regel und Kontrollinstrumente der elektrischen Einrichtungen sind in einem Schaltschrank in einem der Vorräume zusammengefasst. Der Ersatzteilschrank hat unter dem Schaltschrank seinen Platz gefunden.

Ein Teil der Wagen verfügt über eine Hauptluftbehälterleitung und eine elektrische Steuerleitung für den Einsatz in Wendezügen. Eine Lautsprecheranlage ist nicht vorhanden. An den Stirnseiten sind oben neben den Gummiwülsten einzeln schaltbare elektrische Zugschlussleuchten vorhanden.

Drehgestelle der Bauart Minden-Deutz 32 bilden die Laufwerke. Die Bauart wird aus einem H-förmigen, geschweißten Stahlrahmen mit Kopfstücken gebildet. Die Radsatz- und Wiegenfederung erfolgt mittels Schraubenfedern. Hydraulische Dämpfer vermindern die Bewegungen des Wagenkastens, der sich über Drehpfannen mit seitlichen Gleitstücken auf die Drehgestelle abstützt. Die verwendeten Radsätze laufen in Rollenlagern und werden durch waagerechte Federblattlenker geführt. Bei den hier vorgestellten Fahrzeugen. wurde eine Druckluftbremse der Bauart Hildebrand-Knorr HiK-GP eingebaut. Bei dieser Anlage sind der Bremszylinder, das Steuerventil, die Luftbehälter und die Umstellvorrichtung in der Mitte des Untergestells angeordnet. Die Bremsklötze wirken von beiden Seiten auf die Radsätze. Ein Drehgestell kann über eine Handbremse mit Handrad festgelegt werden. Das Rad befindet sich in einem der Endeinstiegsräume. In jedem Fahrgastabteil ist ein Auslösekasten für die Notbremse vorhanden. Das Notbremsventil befindet sich in einem Vorraumschrank.

Die Zugvorrichtung ist geteilt und mit Kegelfeder-Zugapparaten bestückt. Diese besitzen normale Zughaken und Schraubenkupplungen. Der Zugapparat kann aber gegen einen mit automatischer Mittelpufferkupplung ausgetauscht werden. Neben den Kupplungen sind Ringfeder-Hülsenpuffer mit nicht drehbaren Puffertellern zur Aufnahme und Übertragung der Stoßkräfte.