Märklin 36818 – ÖBB X112.03

Mit dem Bau und Einsatz von über 1.300 Kleinlokomotiven hat die frühere Deutsche Reichsbahn in den dreißiger Jahren das erste große Verdieselungsprogramm auf der Schiene durchgeführt. 560 Kleinloks der Leistungsgruppen I und II aus diesem Bestand waren davon der Deutschen Bundesbahn nach Kriegsende verblieben.

Mit dem Bau und Einsatz der Köf III durch die DB wurde die zur oberen zulässigen Leistungsgrenze für Kleinlokomotiven noch bestehende Lücke 1959 geschlossen. Die heutige Baureihen-Bezeichnung für die in der Übersichtszeichnung dargestellten Diesel-Kleinloks sind 311 (Kö I), 322, 323, 324 (Köf II) und 331, 332, 333 (Köf III).

Eine der Hauptaufgaben der Kleinlok war, die Zuglokomotiven auf Unterwegsbahnhöfen von den Rangierarbeiten zu entlasten und damit den Zuglauf zu beschleunigen. Von einer Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) und der Firmen Deutz, Gmeinder und Windhoff wurde 1933 der Bau der Kleinlok der Leistungsgruppe I eingeleitet.

Den ersten 76 Maschinen (1933/34, noch mit unterschiedlicher Länge und Ausstattung) folgten weitere 81 Loks mit einheitlichen Maßen und Aufbauten. Daran anschließend ging die verstärkte Einheitsbauart 1935 in Serie, und zwar mit größeren Nennleistungen zwischen 35 und 39 PS. Bis 1938 wurden von dieser Ausführung noch 105 Loks in Dienst gestellt (Betriebsnummern 0185 bis 0289). Damit verfügte die Deutsche Reichsbahn über 262 Maschinen der Leistungsgruppe I. Ende 1971 waren noch 35 Maschinen vom Typ der Kö I bei der Deutschen Bundesbahn als Baureihe 311 im Einsatz.

Aus den verschiedenen Ausführungen der Nachkriegs-Restbestände wurde die Köf II als Einheitsausführung für weitere Nachbeschaffungen festgelegt, also die Variante mit Flüssigkeitsgetriebe und 118- bis 128-PS-Dieselmotor, wobei die Höchstgeschwindigkeit von 30 auf 45 km/ h heraufgesetzt und eine Druckluftbremsanlage eingebaut wurde. Ab 1954 ergaben sich kleine bauliche Änderungen durch die Anordnung eines zweiten Hauptluftbehälters und ab Betriebsnummer 6274 durch die Vergrößerung der Kraftstoffbehälter auf – 200 Liter Fassungsvermögen.

Die Maschinenanlage ist bei der Köf II unter dem Vorbau zwischen den Rahmenwangen untergebracht. Sie besteht aus einem Reihen-Dieselmotor, der Kraftstoff und Kühlanlage, dem Flüssigkeitsgetriebe und dem Wechselgetriebe mit den Kettenrädern und Rollenketten zu beiden Achsen. Bedienungshebel sind jeweils auf der rechten und auf der linken Seite des offenen Führerhauses angeordnet. Bis 1965 wurden insgesamt 731 Köf II nachgebaut und eine Anzahl älterer Maschinen entsprechend umgerüstet.

Schon das Programm der dreißiger Jahre hatte eine Kleinlok der Leistungsgruppe III vorgesehen, zu deren Bau es zunächst jedoch nicht gekommen war. Nachdem die Diesel-Rangierlok V 60 mit einer Motorleistung von 650 PS entworfen wurde, um ein en möglichst großen Teil aller Rangiereinsätze mit einer einzigen Loktype bedienen zu können, blieb für leichte Rangierarbeiten und einige Sonderaufgaben, die über das Leistungsvermögen der Köf II hin ausgingen, eine Lücke, die mit dem Bau der Köf III geschlossen wurde.

Mit einer Motorleistung von 240 PS wird nach Abzug aller Übertragungsverluste und des Eigenbedarfs der Lokomotive die für die Kleinlokomotiven festgesetzte höchst zulässige Leistung von 150 PS am Zughaken voll ausgeschöpft. Nach dem Bau von acht Probelokomotiven kam die endgültige Ausführung der Köf III in folgender Ausstattung in die Serienfertigung:

240-PS-Acht-Zylinder-Reihenmotor der Mannheimer Motorenwerke bzw. von Kaelble, Voith – Zwei-Wandler-Getriebe, Kettenantrieb beider Achsen, Höchstgeschwindigkeit 45 km/h. Im Gegensatz zu den anderen Kleinlokomotiven erhielt die Köf III ein geschlossenes und heizbares Führerhaus, das zum eventuell erforderlichen Transport der Lok auf Güterwagen auch abgenommen werden kann. Der Führerstand ist mittig angeordnet und doppelseitig bedienbar. Maschinen neuerer Fertigung haben anstelle der Ketten zwei Gelenkwellen erhalten.

Die Köf III eignet sich besonders für Einsätze, bei denen größere und schwerere Wagengruppen rangiert werden müssen, als dies mit der Köf II möglich wäre, d. h. für die Verwendung in Ausbesserungswerken, Wagen behandlungsanlagen sowie für Arbeits- und Bauzüge und die Bedienung von Baustellen – also für Einsätze, bei denen größere Lokomotiven ungenügend ausgenutzt und damit wenig wirtschaftlich wären. Daneben ist die Köf III auch ein geeignetes Triebfahrzeug für den leichten Güterzugdienst auf Nebenbahnen, deren Reisezugdienst mit Schienenomnibussen bedient wird.

Kleinloks in Österreich

Kleinlokomotiven finden als Nebenfahrzeuge sowohl bei der Bahnverwaltung als auch unter den Eisenbahnfreunden wenig Beachtung. Sie scheinen in keiner Stationierungsliste auf, und man bekommt auch kaum Fotos davon zu sehen, da sie infolge ihrer untergeordneten Verwendung und ihrer relativ geringen Stückzahl nur selten auf öffentlich zugänglichen Bahnanlagen anzutreffen sind.

Die Zahl der Kleinlokomotiven geht wegen des doch schon beträchtlichen Alters ständig zurück. Gründe genug, sich einmal etwas ausführlicher mit dieser Fahrzeuggattung zu beschäftigen. Die Geschichte der Kleinlokomotiven beginnt im Jahre 1930. Damals erkannte man bei der DRG, daß der leichte Verschubdienst auf kleineren Bahnhöfen, der Werkstättenverschub, der Bauzugdienst und ähnliche untergeordnete Aufgaben von Dampflokomotiven nur sehr unwirtschaftlich erbracht werden konnten. Es wurden daher Prototypen von Motorlokomotiven in Auftrag gegeben, die sich an einer bewährten Bauart der Niederländischen Staatsbahnen orientierten.

Diese Kleinloks waren äußerst robust , konnten auf beiden Seiten vom Trittbrett aus gesteuert werden (was dem Führer die Weichenstellung erleichterte) und benötigten vor allem keine staatlich geprüften Triebfahrzeugführer, sodaß auch andere Bahnhofsbedienstete sie ohne Schwierigkeiten bedienen konnten. Aus diesen Prototypen verschiedenster Ausführungen wurden schließlich Serienfahrzeuge in zwei Leistungsklassen und mit folgenden Bezeichnungen entwickelt:

Leistungsklasse I: bis 40 PS, Nummerngruppe 0001 – 3999

Leistungsklasse 11: über 40 PS, Nummerngruppe 4000 . 9999

K = Kleinlok

ö = Ö1 (Antrieb durch Dieselmotor)

b = Benzol (Antrieb durch Vergasermotor)

d = Dampf (Antrieb durch Dampfmaschine)

g = Gas (Lok mit Holzgasgenerator)

s = Speicher (Lok mit Akkumulator)

e = Kraftübertragung elektrisch (mit Generator) = Kraftübertragung mit Flüssigkeitsgetriebe

Bei Kleinlokomotiven mit mechanischem Schaltgetriebe wurde die Kraftübertragung nicht eigens bezeichnet. Von der Bauart mit Dampfantrieb dürfte es nur eine von der Lübeck-Büchener-Eisenbahn anläßlich deren Verstaatlichung übernommene Dampfmotorlok gegeben haben, welche später an die OBB kam (X 112.04).

Die Bauart mit Holzgasgenerator ist erst während des zweiten Weltkrieges durch Umbau entstanden. Bis 1940 verfügte die DRG über etwa 1.300 Kleinlokomotiven. Auch in den folgenden Jahren wurden solche Fahrzeuge gebaut, doch sind Zahlenangaben kaum möglich, zumal die Nummern ausgemusterter Maschinen neu besetzt wurden. was die Nachforschungen ungemein erschwert. Von diesen vielfach variierten Bauarten (zum Beispiel gab es Zweikraftloks Kbs mit einer Pufferbatterie für Leistungsspitzen) befand sich nach Kriegsende eine nicht exakt eruierbare Anzahl in Osterreich.

Die gebrauchsfähigen Maschinen wurden rasch in Betrieb genommen und vor allem im Werkstättenverschub, im Bau- und Elektrodienst sowie auf Anschlußbahnen eingesetzt. Die bisherigen Reichsbahnnummern wurden beibehalten, einige erhielten Inventarnummern von Werkstätten, und einige fuhren sogar unter der Fabriksnummer. Da solcherart keine Obersicht gegeben war, trat mit 1. Jänner 1957 ein neues Schema für alle Nebenfahrzeuge der ÖBB in Kraft, welches für Kleinlokomotiven den vorangestellten Buchstaben „X“ und eine dreistellige Reihennummer sowie eine zweistellige Ordnungsnummer vorsah. Bei der Reihennummer bedeutet die Hunderterstelle:

1 = Kleinlokomotive

2 = Lokomotor oder sonstiges Verschubmittel

Zehnerstelle:

1 = mechanisches Getriebe

3 = elektrische Kraftübertragung

5 = Flüssigkeitsgetriebe

7 = Speicherfahrzeug

Einerstelle:

Nähere Kennzeichnung der Bauartenunterschiede. Dadurch entstanden folgende Nummerngruppen:

X 110: Kleinlokomotive mit Kämpermotoren und mechanischem Windhoff-Schaltgetriebe, 60 PS

X 111: Kleinlokomotiven mit Kämpermotoren und mechanisches Ardeltgetriebe, 60 PS

X 112: Kleinlokomotiven mit Deutz-, Henschel-, MWM- oder Jenbacher-100-Motoren und mechanischem Windhoff-Schaltgetriebe, 60 PS

X 130: Kleinlokomotiven mit JW 100-, Deutz- oder Henschelmotoren und elektrischer Kraftübertragung, 60 oder 75 PS

X 150: Kleinlokomotiven mit Deutzmotoren und Voithgetriebe , 105 PS

X 170: Speicherfahrzeuge

Im gegenständlichen Fall unserer X 112 versteckte sich also ein Fahrzeug, welches eine Kleinlokomotive mit Deutz-, Henschel-, MWM- oder Jenbacher-100-Motoren und mechanischem Windhoff-Schaltgetriebe und 60 PS Leistung war. Sieben Lokomotiven der Reihe X 112 verblieben nach dem Zweiten Weltkrieg bei den ÖBB, hinter den Loknummern X 112.01 bis 07 handelte es sich ursprünglich um die Reichsbahn-Fahrzeuge Kö 4387, Kö 4642, Kg 4688, Kd 4994, Kö 4548 und Kg 4811.

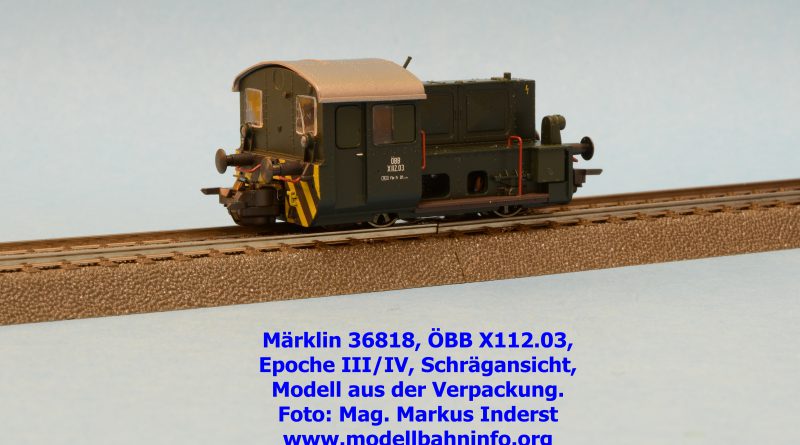

Modellvorstellung

Die tannengrün lackierte X 112.03 findet sich als Einmalserie 2016 im Neuheitenprospekt des Marktführers aus Göppingen. Märklin liefert die Kleinlok unter der Artikelnummer 36818 zum UVP von € 229,99 mit Telex-Kupplung und mfx-Decoder aus. Die Auslieferung des Modells erfolgt in der bekannten Märklin-Schachtel, indem das Modell in der Blisterbox fix verstaut ist. Zum Lieferumfang gehört eine Betriebsanleitung, die Garantieurkunde sowie ein Zurüstbeutel mit Kupplungshaken und Bremsschläuche.

Das Modell der X 112.03 befindet sich im Betriebszustand der 1970er Jahre mit geschlossenem Führerhaus und ist in der Zfl. Linz stationiert. Dort war die Lok auch vom 1. März 1969 bis zum 27. September 1978 im Dienst. Das neue Märklin-Modell wird über einen kleinen Motor in der Motorhaube auf beide Achsen angetrieben. Beide Radsätze kommen ohne Haftreifen aus. Bei der Detaillierung setzt Märklin neue Maßstäbe, indem dem Modell separat angesetzte Metallgriffstangen montiert wurden. Das Spitzensignal leuchtet im regulären Betrieb, unter digitalen Bedingungen ist es extra schaltbar.

Das Modell weist saubere Gravuren sowie zarte Nietenreihen auf, welche sich über den Lokrahmen und Lokkasten ebenso verteilen wie am Dach. Die Lackierung und Bedruckung wurde tadellos umgesetzt, die Anschriften sind alle trennscharf ausgeführt und sind unter der Lupe gut lesbar.

Die solide Modellausführung der Einmalserie tröstet aber kaum hinweg, daß das Modell in der umgesetzten Form als „Phantasiemodell“ anzusehen ist, indem Märklin seine ÖBB X 112 nach dem Vorbild einer deutschen Maschine umgesetzt hat. Optische und vor allem konstruktive Unterschiede werden bei den freistehenden Frontlampen einerseits sowie bei den beim Vorbild in der Führerstandsrückwand integrierten Stirnlampen andererseits sichtbar, aber auch bei den Seitenfenstern, deren vorderer Teil bei den ÖBB-Maschinen beim Vorbild verblecht sind.

Bilder