Liliput 131968 – GKB 680 (Südbahn-Reihe 29)

Die Südbahn-Gesellschaft benötigte aufgrund des stark zunehmenden Güterverkehrs über dem Semmering dringend neue leistungsfähige Güterzuglokomotiven. Obwohl der Umbau der Engerth-Lokomotiven voll im Gange war, wurde kurzerhand eine ganze Serie von insgesamt 205 neuen Dreikuppler-Lokomotiven der Serie 29 beschafft, welche zwischen 1860 und 1872 in Dienst gestellt wurden.

Die Lokomotiven der Serie 23 (alt) bzw. 29 (neu) waren in ihrem Aufbau unkonventionell und in dieser Form bei staatlichen wie privaten Bahngesellschaften zu finden. Ihre einfache und wartungsfreundliche Konstruktion machte sie ideal im Verkehr auf neigungs- und krümmungsreichen Strecken und waren sowohl im Reisezugdienst auf Gebirgsstrecken als auch im Güterzugverkehr nicht wegzudenken, wie dies bei der fast baugleichen Reihe 48 der KkStB für die Arlbergbahn der Fall war (näheres dazu im Kapitel Reihe 170).

Die C-Kuppler sind durch einige konstruktive Spezifika aufgefallen, die sich in der niedrigen Kessellage und an den Überhängen an beiden Lokenden durch die Zylinder bzw. dem Führerhaus bemerkbar machen. Beim Laufwerk setzte man auf Konstruktionen mit Außenrahmen und einen Antrieb durch äußere Kurbeln mit Stephenson-Steuerung. Der Antrieb der Lokomotive erfolgte auf die letzte Kuppelachse, die einen Raddurchmesser von 1.245 mm aufweisen. Der Zylinderdurchmesser betrug 460 mm, beim Kolbenhub kam wiederum das bekannte Maß mit 632 mm zur Anwendung. Der Naßdampfkessel erreichte eine Verdampfungsheizfläche von 116,33 m² und war mit einer Rostfläche von 1,39 m² versehen. Die Rohrlänge wird mit 4.283 mm angegeben. Der Dampfdruck betrug 9 kg/cm². Auf dem ersten Kesselschuß wurde ein Dampfdom mit Federwaag-Sicherheitsventilen aufgesetzt. Die Lokomotiven waren ursprünglich nur mit einer Tenderhandbremse ausgestattet, später erfolgte die Nachrüstung mittels einer Luftsaugbremse bzw. auch Vakuumbremsen mit Schalldämpfer. Die Sandkästen befinden sich zwischen den Rahmenwangen und wirken auf den ersten Radsatz. Im Zuge der fortlaufenden Anschaffung weiterer Serien erfuhren auch diese Änderungen. Einem Wandel unterzogen sich die Ausführungen der Führerhäuser, die laufend zum Schutze des Personales verbessert wurden und somit einen besseren Schutz boten. Änderungen waren auch bei den Schornsteinen festzustellen, in dem bei den Südbahnmaschinen ein Trichterkamin berücksichtigt wurde. Die Loks waren für die Mitnahme der Betriebsstoffe mit einem dreiachsigen Südbahn-Tender mit 8,4 m³ Wasserinhalt und 5,4 t Kohle gekuppelt.

Die Lokomotiven dieser Serie kamen auf allen Strecken mit Güterverkehr zum Einsatz, so auch am Semmering. Bei der Aufteilung der Lokomotiven fällt auf, daß ganze Serien bei den Nachfolgebahnverwaltungen verblieben. Die BBÖ konnte jedenfalls mit der Verstaatlichung des Betriebs einen beachtlichen Bestand dieser Lokomotiven übernehmen, die fortan als BBÖ-Reihe 49 geführt wurden und von denen am 1. Juli 1924 eine beachtliche Zahl an die Graz-Köflacher Eisenbahn weiter gegeben wurden. Die GKB-Maschinen durften ihre alten Südbahn-Ordnungsnummern behalten und waren in der Regel noch zehn Jahre im Einsatz und wurden nach ihrer Kassierung zerlegt. Einige Lokomotiven haben jedoch die Verschrottung überstanden und waren bis Ende der 1960er Jahre im Einsatz und existieren heute noch. Allen voran ist die Lok 671 als älteste, heute noch betriebsfähige Dampflokomotive der Welt zu nennen, die unter der Obhut der Steirischen Eisenbahnfreunde nach wie vor vor Sonderzügen auf dem GKB-Netz zu sehen ist. Die GKB 674 wurde 1968 dem Eisenbahnmuseum übergeben, die 680 wurde am 16. Januar 1967 an das Verkehrsmuseum Berlin abgegeben. Die bei den BBÖ verbliebenen Lokomotiven erhielten die neue Reihenbezeichnung 49. Sechs Lokomotiven schafften es sogar in den Bestand der Deutschen Reichsbahn als 53 7111 bis 7116, die nach dem Krieg zur ÖBB kamen. 1953 wurden drei davon mit der abermals neuen Reihenbezeichnung 153 versehen und waren bis 1958 im Einsatz.

Während die Bundesbahn-Maschinen noch zur Reichsbahn als 53.7111 – 53.7116 gelangten und nur mehr eine Lokomotive als 153.7114 im neuen ÖBB-Schema aufgenommen wurde, war die Lebensdauer der GKB-Maschinen um gute zehn Jahre länger bestellt. Die Lokomotiven weisen einen langgezogenen Kessel sowie ein überdachtes Führerhaus auf und sind mit einem dreiachsigen Kohletender gekuppelt. Die Maschinen wurden im Laufe ihrer Dienstzeit adaptiert und den technischen Erfordernissen angepasst. Neben der 671, die heute unter der Obhut der Steierischen Eisenbahnfreunde (StEF) steht und heute noch als älteste, betriebsfähige Dampflok der Welt gilt, die in unregelmäßigen Intervallen auf dem Netz der GKB vor Sonderzügen zum Einsatz kommt, ist noch eine weitere GKB-Maschine erhalten, die im Technischen Museum in Berlin bewundert werden kann. Diese Maschine dient als Vorbild für die jetzige Liliput-Ausführung.

Der Entschluss zur Modellumsetzung einer Österreichischen Südbahnlokomotive geht maßgeblich auf das Bestreben von Hr. Ing. Heribert Ischowitsch, Inhaber der zwischenzeitlich liquidierten Firma Dolischo und Liliput-Generalvertreter für Österreich, zurück. Er griff die Idee erstmals 2011 auf, wobei die Umsetzung der Konstruktion mehr als drei Jahre dauerte, bis die ersten Modelle exklusiv im Österreichischen Fachhandel zu sehen waren.

Die ersten Modelle betrafen Varianten der Südbahn, der Deutschen Reichsbahn und der Österreichischen Bundesbahnen, gefolgt von der GKB-Museumslokomotive mit der Betriebsnummer 671, die als Liliput-Artikel 131969 im Sommer 2015 in den Fachhandel gelangte und bereits 2014 als reguläre Neuheit angekündigt war. Die Auslieferung der GKB 680 ist auf eine Neuheitenankündigung 2015 zurückzuführen.

Verpackung

Liliput-Lokmodelle werden in einer zweifachen Verpackung ausgeliefert. Das Modell ist in einer passgenauen Blisterbox mit Plastiküberzug arretiert, die wiederum in einer stabilen Kartonverpackung mit Überzug verstaut ist. Die Auslieferung erfolgt in zwei Teilen. Lokomotive und Tender werden im getrennten Zustand ausgeliefert. Die vorbildlich gestaltete Betriebsanleitung, das Ersatzteilblatt sowie ein Zurüstbeutel liegen dem Modell bei. Im Zurüstbeutel befinden sich Ersatzkolbenstangen für die Zylinder und die Zughaken sowie die Bremsschläuche. Mitgeliefert wird ein zweiter Beutel mit echter Kohle für eine nachträglich, optische Aufbesserung der Kohlenladung am Tender. Das Modell wird in der Gleichstromversion für einen UVP € 455,– angeboten.

Technik

Die kompakten Hauptabmessungen des Vorbildes erfordern eine Trennung des technischen Teiles in beide Fahrzeughälften. Der Antrieb ist im Lokkessel der Dampflokomotive verbaut und ist durch das Lösen zweier Schrauben an der Modellunterseite zugänglich. Der Motor verfügt über eine große Schwungmasse. Die Kraftübertragung erfolgt über eine Antriebsschnecke direkt auf das Getriebe und die drei Kuppelachsen. Bei der dritten Kuppelachse sind an beiden Radflächen Haftreifen aufgezogen. Für den reibungs- und unterbrechungsfreien Betrieb erfolgt die Stromabnahme sowohl über alle Kuppelachsen als auch über die beiden äußersten Achsen des Tenders.

Im Tender befindet sich die Fahrzeugplatine mit der integrierten PluX21-Schnittstelle. Diese ist durch die Abnahme der Kohlenimitation zugänglich, wo ein Tausch des Dekoders problemlos möglich ist. Sollte das Modell allerdings nachträglich mit einem Loksound versehen werden, wofür das Modell schon vorbereitet ist, ist eine Zerlegung des Tenders gemäß der Anleitung unumgänglich, da das Membran zwischen Fahrzeugrahmen und Hauptplatine zu situieren ist.

Die elektrische Verbindung von Lokomotive und Tender stellt eine achtpolige, einrastbare Kupplung dar. An den anderen Fahrzeugenden sind jeweils Kurzkupplungskulissen eingebaut.

Fahrverhalten

Das Modell bringt ca. 150 g auf die Waage, wobei der Tender nur halb so schwer ist. Das Modell weist hervorragende Laufeigenschaften auf. Gemächlich ist jedoch die Höchstgeschwindigkeit beim Vorbild, sie beträgt lediglich 45 km/h. Messungen bei 12 V Gleichstrom ergaben einen umgerechneten Wert von ca. 54 km/h. Die berechnete Modellgeschwindigkeit ist gegenüber der Vorbildgeschwindigkeit um ca. 18 % zu schnell, gegenüber dem NEM-Wert – unter Berücksichtigung der Erhöhung um 50 % – ist die Modellgeschwindigkeit um ca. 11 % zu niedrig.

Das Modell hat auf meiner Testanlage, die mit einer Breitenimpulssteuerung betrieben wird, infolge des eingebauten Pufferspeichers mehrmals haltzeigende Signale überfahren und kam dabei nicht einmal zum Stillstand.

Optik

Die Nachbildung von Dampflokomotiven stellt aufgrund der vielen Teile stets eine Herausforderung dar, wobei bei der vorliegenden Neukonstruktion der positive Gesamteindruck zur Geltung gelangt.

Das Modell ist in seinen Teilen dem Vorbild entsprechend wiedergegeben. Am Kessel sind etliche Rohrleitungen, Pumpen, die Lokpfeife und andere Anbauteile, die teilweise in anderen Farben gefertigt sind, montiert, Wie hoch der Fertigungsgrad des Modells ist, erkennt man an den Verschlüssen der Rauchkammertüre, dem hochgezogenen Schlot, den Kesselschüssen oder auch am Laufwerk und an den Federpaketen.

Apropos Laufwerk, welches für einen Mindestradius von 356 mm ausgelegt ist: Diese stellte bei der Konstruktion eine weitere Herausforderung dar. Die Steuerung besteht aus der außenstehenden, nicht beweglichen Allan-Steuerung, die die innenliegende, bewegliche Steuerung verdeckt. Nachgebildet ist auch die Hallsche Kurbel. Als störendes Element bei dieser komplizierten Laufwerkskonstruktion ist die gut sichtbare Kreuzschraube an der dritten Kuppelachse zu nennen.

Zahlreiche Nietenreihen verschönern zweifelslos das Modell, der Rahmen weist feine Riffelungen auf, und der Funkeneinsatz am Schornstein weist eine Lochimitation auf. Das offene Führerhaus gewährt einen Blick in den Führerstand, wo die Kesselrückwand ebenfalls detailreich nachgebildet wurde.

Für weitere strahlende Augen sorgt der Anblick der Tenderkonstruktion. Dieser weist nicht nur die markante nach oben auseinandergehende Konstruktion auf, sondern ist an der Innenseite zum Führerstand noch mit zahlreichen Gravuren versehen. Extra angesetzte Haltegriffe, Rohrleitungen und Signalscheibenhalter werten die Neukonstruktion optisch noch zusätzlich auf.

Farbgebung und Beschriftung

Das Modell ist großflächig entweder schwarz oder grün lackiert und entspricht dem Vorbild. Die tadellose Bedruckung ist auf einem vergleichslosen hohen Niveau angesiedelt, welche sich sowohl auf der Lokomotive wie am Tender in verschiedensten Ausführungen erstrecken. Die Loknummer ist bei diesem Modell erhaben dargestellt, am Tender ist sie aufgedruckt. Alle weiteren Anschriften sind gut deckend aufgetragen und können unter eine Lupe trennscharf abgelesen werden. Als Revisionsdatum ist der 15.05.1950 angeschrieben.

Beleuchtung

Die fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung wurde mit warmweißen LEDs realisiert. Das Spitzen- bzw. Schlusslicht besteht aus jeweils zwei Lampen, von denen nur jene in Fahrtrichtung leuchten.

Verwandte Modelle

GKB 671 (Museumslok) – Liliput 131969

Bilder

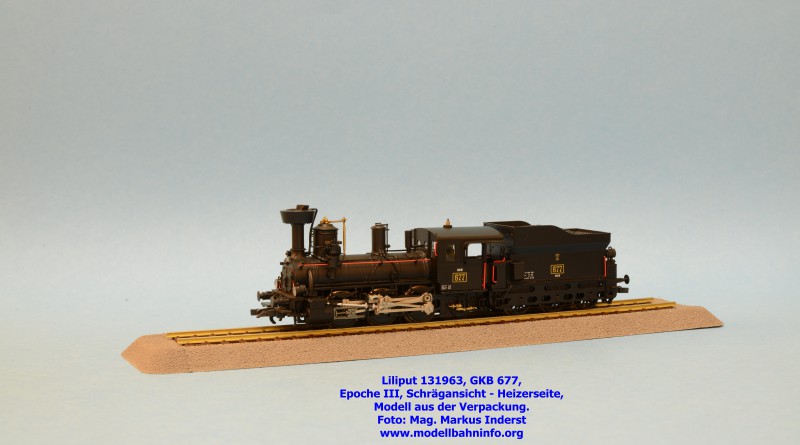

Bilder – Liliput 131963 – GKB 677

Freunde dieser Südbahn-Maschine und ganz speziell die Modellbahner, deren Herz an der GKB liegt, werden mit diesem Modell ihre besondere Freude haben. Daß gerade von dieser österreichischen Privatbahn ein Dampflokmodell aufgelegt wird, darf als kleines Wunder bezeichnet werden, ist aber aufgrund des Formensatzes auch nachvollziehbar.

Liliput fertigt die Südbahnlok als GKB-Lok Nr. 677 in der Epoche III-Ausführung. Das Modell verkehrte in diesem Zustand bis zu ihrer Ausmusterung auf dem Streckennetz der GKB in der Weststeiermark. Das Revisionsdatum der Lok stammt vom 18.05.60.

(Nachtrag vom 29. März 2016)