Piko 40251 / 40252 / 40682 / 40255 / 40254 – ÖBB und DB-Schienenbus (Spur N)

Die Versuche zahlreicher europäischer Bahnverwaltungen, den unwirtschaftlichen Personenbetrieb auf Nebenstrecken zu rationalisieren, gehen schon etliche Jahrzehnte zurück. Eigentlich war gerade Österreich hier schon weit vor der Jahrhundertwende bestrebt, eine wirtschaftliche Basis für diesen Betriebsbereich zu finden. Man denke nur beispielsweise an die Elbel-Gölsdorf-Gepäcklokomotive für das böhmische Lokalstreckennetz, die später von ausgesprochenen Dampftriebwagen gefolgt wurden. Auch in Ungarn zeigte sich die gleiche Entwicklung, nur folgten hier auf die Elbel-Triebwagen die zahlreichen ungekuppelten Kleinlokomotiven für gleichartige Zwecke.

Die Entwicklung des Verbrennungsmotors führte auch hier zu einer Wendung, allerdings nur in der Fahrzeugtype, nicht jedoch im Einsatzbereich. Die Zwischenkriegszeit brachte die zahlreichen europäischen Schienenbustypen. Der Gedankengang war der, daß man faktisch Straßenfahrzeuge auf Schienen stellte und so günstigere Konkurrenzaussichten erwartete. Eine durchaus richtige und logische Folgerung, welche dem Prinzip nach auch heute noch gültig ist. Es war die Zeit, als in Österreich die Austro-Daimler „Nurmis“ entstanden. Durchwegs Fahrzeuge, welche eigentlich nur mehr als Halb-Triebwagen anzusprechen waren und besonders hinsichtlich der Inneneinrichtung schon viel Verwandtschaftsmerkmale mit den Autobussen hatten und den Begriff „Schienenbus“ prägten. Sie erfüllten die Erwartungen der Bahnverwaltungen durchaus und waren auch beim Publikum beliebt. Nicht besonders entsprechen konnten sie jedoch in zahlreichen Konstruktionsmerkmalen. Die Verwandtschaft zum Autobus bzw. der dem entsprechende filigrane Bau war eben für den harten Schienenbetrieb nicht geeignet.

Der Ausbruch des zweiten Weltkrieges brachte alle derartigen Entwicklungen vollständig zum Erliegen. Bald nach dem Kriegsende zwang die rasch anwachsende Konkurrenz der Straße und die wirtschaftliche Lage der Nebenbahnen zu einer beschleunigten Fortführung des Rationalisierungsprogrammes. Interessanterweise waren es jedoch nur zwei Länder, welche der radikalen Verdieselung des Nebenbahn-Personenverkehrs mit zweiachsigen Dieseltriebwagen in großer Stückzahl besondere Bedeutung schenkten. Die CSD mit ihren M 131 und die DB mit den VT 95 und VT 98. Die M 131 sind recht solide zweiachsige Triebwagen mit echten Eisenbahnmerkmalen herkömmlicher Bauart, absolut betriebshart und einschließlich zahlreicher Unterbauarten in weit über 300 Exemplaren auf den Nebenlinien der CSD anzutreffen. Sie sind auch auf den steigungsreichen Strecken zu finden und erlauben sogar auf Zahnradabschnitten reinen Adhäsionsbetrieb und ersetzen die dortigen Lokomotiven. Sie sind imstande, zwei bis drei leichte Triebwagenanhänger mitzunehmen, aber sogar als GmP kann man die M 131 finden. Er hat seinen Aufgabenkreis, den rentablen Dampflokomotiversatz auf Europas dichtestem Lokalbahnnetz, durchaus erfüllt.

Gleiche Wege, jedoch anders in der Endausführung, ging man in Deutschland. Hier hielt man an der Autobusverwandtschaft fest und schuf einen Personenfahrzeugtyp, welcher alle in schon durch die ab weichende Kupplungsart demonstrierte, daß er für ein besonderes und spezielles Aufgabengebiet, ohne wesentliche Berührungspunkte mit dem normalen Bahnbetrieb, gedacht ist. Eine Art Autobus-(den Baumerkmalen)Straßenbahn-(dem Aufgabenbereich)Mischung im Eisenbahnbereich: Der „Uerdinger-Schienenbus“. Die Ursprungsausführung, als VT 95 bezeichnet, hat einen 150-PS-Unterflurmotor, Type V 9 A oder V 10, und wurde in 975 Exemplaren für die DB gebaut. Als Weiterentwicklung folgte der VT 98 mit 2 X 150-PS-Motoren in 335 Stück. Besonders letztere Type entsprach sehr gut, hatte her vorragende Beschleunigungswerte, gute Steigfähigkeit und wurde daher in weiterer Folge auch von zahlreichen europäischen Bahnen als Lizenzbau nachbeschafft. Besonders die JZ und ÖBB sei hier erwähnt. Interessanterweise war es nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht die OBB, sondern vorerst die Graz-Köflacher-Bahn, welche neuerliche Experimente in der Personenbetriebsrationalisierung mittels Schienenbussen anzustellen begann.

So wurden Ende 1954 zwei im Aussehen den VT 95 und 98 recht ähnliche Schienenbusse von einer österreichischen Firma für die GKB gebaut, konnten bei Vergleichsfahrten jedoch gegen die Uerdinger VT 98 nicht bestehen, wonach die GKB acht deutsche Schienenbusse einschließlich dazugehöriger Beiwagen beschaffte. Die beiden erwähnten österreichischen Versuchstriebwagen kamen in den Bestand der ÖBB als 5080.01-02. Der Erfolg der VT 98 bei der GKB, welche sich bald als „Rote Pfeile“ größter Beliebtheit beim Reisepublikum erfreuten und revolutionierend auf die Fahrzeiten wirkten, blieben auch auf die Verantwortlichen der ÖBB nicht ohne Eindruck. Man entschloß sich daher im Jahre 1964 zur Beschaffung von drei Original-Uerdinger VT 98, die in der Folge sodann in Österreich selbst als Lizenzbauten nachbeschafft wurden und die Nummernreihe 5081 erhielten. Die ÖBB nahmen daher folgende Triebwagen in Betrieb: 5081.01-03 Original-Uerdinger, eingeliefert beheimatet in Klagenfurt, 5081.11-22 gebaut in Jenbach, ebenfalls eingeliefert in Klagenfurt und neuerdings in Lienz sowie 5081.51-62, gebaut von SGP, eingeliefert in Wels.

Der Motor ist an drei Punkten in Gummilagern aufgehängt, der Zylinderblock ist mit dem Kurbelgehäuse in einem Stück gegossen. Die Zylinderbuchsen aus legeiertem Schleuderguß sind als nasse Büchsen einzeln in das Motorgehäuse einegsetzt. Sie werden an einem Ende durch die Zylinderköpfe mit Dichtung gehalten, während am freien Ende zwei Gummiringe den Kühlwasserraum gegen das Kurbelgehäuse abdichten. Die tauschbaren Zylinderdoppelköpfe sind auf das Gehäuse aufgeschraubt. Die Leichtmetallkolben tragen drei Dicht- und zwei Ölabstreifringe. Die Kolbenbolzen sind schwimmend gelagert und werden durch Spritzöl geschmiert. Die Nockenwelle steuert über Stößel, Stößelstangen und Kipphebel die Ventile. Die Kurbelwelle ist siebenfach gelagert, das mittlere Lager ist ein Paßlager, Gehäuse und Pleuelstangenlager sind Gleitlager, deren Stahlschalen mit Bleibronzeausguß und Weißmetallüberzug versehen sind. Auf der Kraftabgabeseite der Kurbelwelle sitzt das Schwungrad mit dem Zahnkranz für den Anlasser, an das die Flüssigkeitskupplung angeschlossen ist. Der Dieselmotor ist wassergekühlt, wobei die Kühlwasserpumpe das vom Kühler kommende Wasser ansaugt und um die Zylinderlaufbüchse und durch die Zylinderköpfe wieder aus dem Motor hinaus zum Kühler pumpt. Die hydraulische Kupplung bsteht aus einem vom Motor angetriebenen Pumpenrad, das mit dem auf der Kurbelwelle befestigten Schwungrad ein öldicht geschlossenes Gehäuse bildet, und einem Turbinenrad, das auf der Ausgangswelle der Kupplung sitzt. Das Gehäuse ist ständig mit etwa 80 % Kraftübertragungsöl gefüllt. Mit diesem Triebwagen war es möglich, nahezu den gesamten Lokalverkehr im Klagenfurter, Villacher, Lienzer, Welser und Attnanger Raum zu verdieseln.

Die Schienenbusse erbrachten gute Betriebsergebnisse und sind auch beim Reisepublikum beliebt, was wohl an der durchwegs zweckentsprechenden Verwendung liegt. Für Österreich gesehen scheinen diese Schienenbusse tatsächlich einen Schritt näher auf dem Weg zur Rationalisierung der Nebenbahnen zu sein.

Obwohl zugegebenermaßen die Schienenbusse nicht alle Vorteile der Eisenbahn besitzen, besitzen sie doch gegenüber den Autobussen zahlreiche wesentliche Aktiva.

Modellvorstellung

Im Piko-Programm wurde vor einigen Jahren der Schienenbus für die Spurweite G konstruiert. Obwohl es für die Spurweite N schon entsprechende Modelle gab, wurde 2015 der Schienenbus der DB als Neukonstruktion angekündigt, bereits zur Spielwarenmesse 2016 war das ÖBB-Pendant als diesjährige Neuheit lieferbar. Das vorliegende Triebwagenpärchen gelangt unter der Artikelnummer 40251 in den Fachhandel und wird zu einem UVP von € 185,– angeboten.

Verpackung

Die Auslieferung des ÖBB-Dieseltriebwagens erfolgt in einer zweifachen, stabilen Blisterbox. Nach dem Öffnen des Oberteiles und der Abnahme entsprechender Schutzteile bzw. -folien ist das zweiteilige Modell aus der Verpackung entnehmbar. Unter dem Plastikeinsatz befinden sich eine Betriebsanleitung, ein eigenes Ersatzteilblatt sowie ein Zurüstbeutel mit Anbauteile und einem Radsatz.

Technik

Die Technik ist unter dem Gehäuse des VT 5081 untergebracht, wobei zwischen beiden Fahrzeugen eine mehrpolige, elektrische Kupplung existiert. Das Gehäuse ist auf dem Fahrzeugteil aufgesetzt und eingeklipst. Das Abnahmen der Gehäuse gestaltet sich etwas schwierig und erfordert Geduld.

Die Antriebsanlage befindet sich im Dieseltriebwagen selbst. Ein kleiner Motor mit beidseitiger Welle befindet sich zwischen Bodenplatte und der darübergelegten Platine und Inneneinrichtung. Beide Wellen greifen direkt in die Achsen samt Zahnrad ein und treiben somit das Modell an. Die hintere Achse des VT 5081 hat zwei Haftreifen aufgezogen.

Die Neukonstruktion ist mit einer 16poligen Schnittstelle nach NEM 658 (PluX16) ausgestattet.

Fahreigenschaften

Beide Fahrzeuge bringen es auf ein Eigengewicht von 71 Gramm. Das Vorbild hat eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h. Messungen bei 12 V Gleichstrom ergaben umgerechnete Werte der Vorbildgeschwindigkeit von ca. 150 km/h. Die berechnete Modellgeschwindigkeit ist gegenüber der Vorbildgeschwindigkeit um ca. 66 % zu hoch, gegenüber dem NEM-Wert (+ 50 %) ist die Modellgeschwindigkeit um ca. 16 % zu hoch.

Optik

Die Neukonstruktion verdeutlicht, wie aufwendig das Modell zu konstruieren war und mit welcher Detailliebe man bei Piko einen hervorragend gravierten Fahrzeugkasten erstellt hat. Das Modell ist übersäht mit äußerst zart dimensionierten Nietenreihen, sei es am Dach oder am Wagenkasten, der auch weitere Details wie verschiebene Wagenklappen udgl. enthält. Die Fenster sind paßgenau eingesetzt, und die Gummifassungen sind ebenfalls erkennbar.

Bedruckung und Lackierung

Beide Fahrzeugteile sind sauber lackiert und bedruckt. Unter der Lupe sind sogar die winzigen Fahrzeuganschriften lesbar.

Beleuchtung

Die Neukonstruktion ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet, die entweder warmweiß oder rot je nach Fahrtrichtung leuchtet. Die Innenbeleuchtung erfolgt ebenfalls über LED.

Bilder

Modellvorstellung – Piko 40252

Piko fertigt im Rahmen seiner eigenen Modellpflege eine weitere DB-Ausführung des DB-Schienenbusses in Epoche III. Das als Herbstneuheit 2016 angekündigte Schienenbus-Set mit der Artikelnummer 40252 und dem UVP von € 185,– besteht aus dem Triebwagen VT 98 9730 und dem Steuerwagen VS 98 304. Beide Fahrzeuge gehören der BD Frankfurt am Main an und sind im Bw Gießen stationiert. Beim Triebwagen sind die Revisionsanschriften Unt Ks 07.07.65, beim Steuerwagen Unt Ks 25.11.65 angeschrieben. Bezüglich der Modellausführung, technischen und optischen Ausführung gelten die oben gemachten Angaben.

Bilder

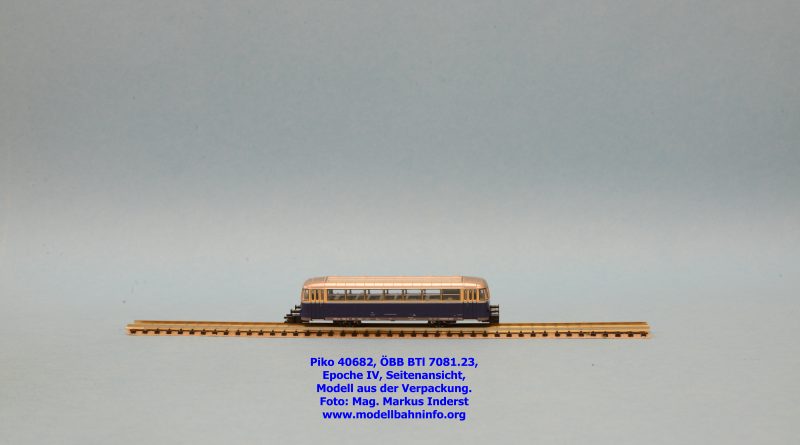

Modellvorstellung – Piko 40682

Zum obigen Set fehlte noch der dazu passende Beiwagen, den Piko als Neuheit 2018 auflegte und dabei einen UVP von € 64,99 bekannt gab. Das Modell ist in derselben Fertigungsqualität produziert wie der Triebwagen und der Steuerwagen. Der Beiwagen ist als BTL 7081.23 angeschrieben. Das Fahrzeug ist in Klagenfurt beheimatet, die Anschriften im Revisionsraster blieben leer. Die Bedruckung ist wiederum lupenrein und unter einer Lupe trennscharf lesbar. Eine Innenbeleuchtung ist serienmäßig vorgesehen. Das Modell verfügt über elektrische Kupplungen.

Bilder 40682

Modellvorstellung 40255

Für das Neuheitenjahr 2022 wurde eine weitere Nummernvariante des bekannten DB-Schienenbusses angekündigt. Die Neuauflage ist als Epoche III-Fahrzeug angekündigt und besteht aus einem Motorwagen und einem Steuerwagen. Der Motorwagen ist mit der Betriebsnummer VT 98 9772 versehen und beim Bw Bestwig bzw. BD Wuppertal beheimatet. Im Revisionsraster steht das Untersuchungsdaten REV 26.05.65. Mitgeliefert wird der Steuerwagen VS 98 226 mit gleichen Stationierungsangaben. Der Steuerwagen wurde am 11.06.64 im AW Kassel untersucht. Das Schienenbus-Set weist bei Auslieferung einen UVP von € 235,– auf.

Modellvorstellung 40254 – DB-Baureihe 725 und 726

Da die DB seinerzeit zwei Fahrzeuge aus dem Aktivbestand für Bahndienstzwecke übernommen haben und nur Umbauten im Fahrzeuginneren vornahmen, war es einfach, auf Basis der existierenden Konstruktion den Gleissmesszug der DB abzuleiten. Die Fahrzeuge wurden nach 1970 als Baureihe 725 bzw. 726 bezeichnet und erhielten eine gelbe Lackierung. Piko hat für 2022 dieses Set aus einem Fahrzeug der Baureihe 725 und 726 als Neuheit aufgenommen. Das Set ist nur in analoger Ausführung erhältlich und weist aktuell einen UVP von € 235,– bei Auslieferung auf.

So erfreulich es ist, daß gerade solche betriebswichtigen Fahrzeuge im Modell umgesetzt werden, so unverständlicher ist es, daß gerade hierzu die Vorbildrecherche zu wünschen übrig läßt. Allgemein sollte bekannt sein, daß die Fahrzeuge die Baureihenbezeichnung 725.0 und 726.0 tragen. Warum Piko beim 725 die Betriebsnummer 725 201-8 und beim 726 die 726 207-1 aufdruckte, ist unverständlich. Damit weist das Set eine falsche Betriebsnummer auf. Als Heimatdienststelle wird Gl Neustadt angegeben.

Modellvorstellung 40254/1 – DB-Baureihe 725

DB-Bahndienstfahrzeug 725 201-8, leider mit falscher Betriebsnummer, aber mit den Revisionsanschriften REV FK X 18.02.87.

Modellvorstellung 40254/2 – DB-Baureihe 726

DB-Bahndienstfahrzeug 726 201-7, ebenfalls mit falscher Betriebsnummer, jedoch mit den Revisionsanschriften REV FK X 02.04.87.