Piko 59434 / 59436 / 52985 – DR V 60 / WTK

Das 25. Plenum des Zentralkomitees der SED im Jahre 1955 forderte die Anwendung modernster Technik im Verkehrswesen und gab den Startschuß zum Traktionswandel. Angesicht des hohen Bedarfs an Investitionsmittel sollten nur die wichtigsten Hauptstrecken elektrifiziert werden, die übrigen Leistungen sollten an Diesellokomotiven übergehen. Nachdem die Grundfragen für den Bau von Brennkraftlokomotiven geklärt waren (schnell- oder langsamlaufende Motoren, elektrische oder hydrodynamische Kraftübertragung, Drehmomentübertragung durch Kardanwellen oder Kuppelstangen), stellte man ein Typenprogramm auf, das die Vielfalt der Dampflokbaureihen durch wenige und weitgehend standardisierte Diesellokbaureihen ersetzen sollte. Das Typenprogramm sah Lokomotiven mit Nennleistungen von 150, 600, 1.800 und 2.400 PS vor. Ergänzt wurde das Programm durch einen Leichttriebwagen für den Nebenbahndienst, einen Schnelltriebwagen, einen Oberleitungs-Revisionstriebwagen und eine 750 mm Schmalspurlokomotive. Bei den Rangierlokomotiven mit 150 und 600 PS Motorleistung entschied man sich für den robusteren Stangeantrieb, weil der Massenausgleich hier keine so entscheidende Rolle spielte wie bei den schnellfahrenden Streckenlokomotiven.

Baugruppenerprobung und Baumuster

Die Rangierlokomotive mit 600 PS Nennleistung (440 kW) sollte die Dampflokomotiven der Baureihen 89, 91 und 92 ersetzen und auf größeren Zugbildungs- und Rangierbahnhöfen, auch unter Fahrdraht, eingesetzt werden. Überdies war die Verwendung im leichten Streckendienst, auf Anschlußbahnen und vor Arbeitszügen vorgesehen. Die Technischen Forderungen lauteten:

• Radsatzfahrmasse unter 15 t;

• Zwei Geschwindigkeitsstufen für Rangier- und Streckendienst;

• Gute Sicht auf Puffer und Strecke; günstige Anordnung von Bedieneinrichtungen und Überwachungsinstrumenten für die Bedienung von beiden Seiten des Führerstandes;

• Generell Einmann-Bedienung;

• Ausreichende Schallisolierung zum Erkennen der Rangiersignale;

• Übergänge an beiden Fahrzeugenden und tiefliegende Rangiertritte für sicheres Mitfahren der Rangierer.

Vorerprobungen vom neuentwickelten Strömungsgetriebe GSR 12/5,1 und dem Dieselmotor 8 KVD 21 A erfolgten in der Wehrmachtsdiesellok V 36 080. Dabei zeigte sich, daß das Strömungsgetriebe funktionstüchtig, ein aufgeladener Dieselmotor für sie ständig wechselnden Betriebszustände von Hochfahren, Abbremsen und Stillstand jedoch ungeeignet war. Man entschied sich für die 12-Zylinder-Version aus der gleichen Bauserie, jedoch als Saugmotor.

Die vom Institut für Schienenfahrzeuge (Ifs), dem Technischen Zentralamt (TZA) und dem Hersteller VEB Lokomotivbau „Karl Marx“ in Babelsberg entwickelten Baumusterlokomotiven V 60 1001 (Fabriknummer 65 6013/I) und V 60 1002 (Fabriknummer 65 6013/II) sind der DR Anfang bzw. im September 1959 übergeben worden. Die erste Streckenfahrt (ohne Belastung) der V 60 1001 fand am 5. Februar 1959 von Drewitz nach Seddin und zurück statt, die erste Lastfahrt mit dem Lokomotivmeßwagen 1 der Fahrzeug-Versuchsanstalt Halle und Bremslok 19 017 am 5. März 1959. Der leitungs- und meßtechnischen Untersuchung der V 60 1001 bei der FVA Halle folgte die Betriebserprobung beider Baumuster, die dem Bw Halle G übertragen, aber wegen der Nähe zum Hersteller im Rangierbahnhof Seddin durchgeführt wurde.

Die durch Kinderkrankheiten am Strömungsgetriebe, am Nachschaltgetriebe und am Stangenantrieb notwendigen konstruktiven Änderungen verzögerten den Anlauf der Serienproduktion. 1961 folgte zunächst eine Kleinserie mit den Betriebsnummern V 60 1003 bis 1009 (Fabriknummern 25 6003 bis 25 6609), und ab 1962 lief die Serienproduktion an:

Im Jahre 1962 die V 60 1010 bis zur V 60 1081;

Im Jahre 1963 die V 60 1082 bis zur V 60 1145 und

Im Jahre 1964 die V 60 1146 bis zur V 60 1170.

Konstruktiver Aufbau

Führerhaus: Die Lokomotive besitzt einen Mittelführerstand, der eine gute Sich auf Puffer und Strecke in beiden Fahrtrichtungen gewährleistet und für den Rangierdienst mit ständig wechselnden Fahrtrichtungen günstiger ist als ein Endführerstand. Dieser hatte einen schmalen Vorbau erfordert, der mit einem breit bauenden V-Motor nicht zu realisieren ist. Das Führerhaus besitzt vorn und hinten zwei Stirnwandfenster mit druckluftbetätigen Scheibenwischern und Entfrosterdüsen. An der vorderen Stirnwandseite befindet sich das Führerpult mit den Steuer- und Kontrollgeräten. Rechts und links des Führerpultes sind die Handräder für die Füllungssteuerung angeordnet, so daß die Lokomotive von beiden Seiten des Führerstandes bedient werden kann. Das Zusatzbremsventil war ab V 60 1001 auf beiden Seiten angebracht, das Führerbremsventil bis V 60 1017 nur von der rechten Seite zu bedienen. Das Führerhaus, das hier noch nicht die Breite des Rahmens ausnutzt, ist durch zwei Seitentüren zugänglich; große Montageöffnungen im Führerhausdach und –fußboden ermöglichen den Ein- und Ausbau des Strömungsgetriebes.

Vorbauten: Der längere vordere Vorbau enthält die Kühleranlage, den Luftverdichter, den Dieselmotor und das Verteilergetriebe mit Abtrieben für Lichtanlaßmaschien und Lüftergenerator. Im Dach des Vorbaus ist die Abgasanlage untergebracht. Bis zur V 1012 waren im vorderen Vorbau auch noch die elektrische Kraftstoff-Förderpumpe und bis zur V 60 1082 auch der Reservewasserbehälter angeordnet. Im kürzeren hinteren Vorbau sind die Kraftstoffanlage, die beiden Hauptluftbehälter und die Batterien untergebracht.

Dieselmotor: Den Dieselmotor vom Typ 12 KVD 21 SVW lieferte das Motorenwerk Berlin-Johannisthal. Es handelte sich um einen wassergekühlten Zwölfzylindermotor mit Zylinderanordnung in V-Form unter einem Winkel von 60°. Der Motor arbeitet nach dem Vorkammerverfahren und besitzt pro Zylinder zwei Einlaß- und zwei Auslaßventile. Bis zur V 60 1009 besaß jeder Motor vier Kraftstofffilter, die ab der V 60 1010 durch einen Doppelfilter ersetzt wurden. Der Motor und das angeflanschte Verteilergetriebe ruhen auf einem separaten Motortragrahmen, der sich über Gummifedern auf den Lokomotivrahmen abstützt.

Kraftübertragung: Zur Kraftübertragungsanlage gehören die am Abtriebsflansch des Motors angeflanschte Dämpfungskupplung, das Verteilergetriebe, die Hauptgelenkwelle, das Strömungsgetriebe und das daran angeflanschte Nachschaltgetriebe, die Blindwelle und die Treib- und Kuppelstangen.

Die Dämpfungskupplung, ein zwischen zwei Stahlplatten ein vulkanisierter Gummiring, hält die Drehschwingungen des Motors vom Verteil- und Strömungsgetriebe fern.

Vom Verteilergetriebe werden Lichtanlaßmaschine und Lüftergenerator angetrieben, bzw. umgekehrt wird von der Lichtanlaßmaschine der Motor gestartet. Die Antriebswellen für die Hilfsbetriebe sind über Kegelgetriebe und Zwischenwellen mit der Hauptwelle verbunden.

Die Hauptgelenkwelle treibt das Strömungsgetriebe an, das aus den Kreisläufen Wandler, Kupplung I und Kupplung II besteht. Die drei Kreisläufe arbeiten in folgenden Geschwindigkeitsbereichen:

Rangiergang Streckengang

Wandler km/h 0 – 11 0 – 23

Kupplung I km/h 11 – 18 23 – 37

Kupplung II km/h 18 – 30 37 – 60

An das Strömungsgetriebe ist das Nachschaltgetriebe angeflanscht, das das Stufengetriebe für Rangier- und Streckengang und das Wendegetriebe für Vor- und Rückwärtsfahrt enthält. Das Nachschaltgetriebe ist ein Zahnradgetriebe, das über einen Druckluftzylinder geschaltet wird.

Die Getriebeausgangswelle des Nachschaltgetriebes, die Blindwelle, leitet das Drehmoment über die um 90° versetzten Blindwellenkurbeln, die Treibzapfen und die Treibstangen an die Radsätze 2 und 3 weiter. Die Radsätze 1 und 4 werden von Kuppelstangen angetrieben. Die Radsätze 1 und 2 sowie 3 und 4 sind durch Beugniot-Hebel verbunden.

Hilfseinrichtungen: Das Bordnetz wird mit 110 V Gleichstrom betrieben, den Batterien (19 Kästen mit je drei Zellen) liefern. Bei laufendem Motor liefert die Lichtanlaßmaschine den Strom. Die Kühlanlage im vorderen Vorbau umfaßt den Kühler mit elektrisch angetriebenem Lüfter, den Ausgleichbehälter, die vom Motor angetriebene Kühlwasserpumpe und die Wärmetauscher für Motorschmieröl und das Öl des Strömungsgetriebes. Der Lüfter wird durch einen Drehstromasynchronmotor angetrieben und saugt die Luft durch die Lüftergitter Rechts und Links im Vorbau.

Die Vorwärmanlage hat die Aufgabe, das Kühlwasser bis zum Anlassen des Motors auf mindestens 50° C zu erwärmen. Das kann mit Fremddampf (1 bis 3 bar) aus einer stationären Anlage (Heizlokomotive) erfolgen oder mit dem Vorwärmgerät, das mit Dieselkraftstoff betrieben wird. In beiden Fällen muß die elektrisch betriebene Kühlwasserumwälzpumpe eingeschaltet werden. Die Abgasanlage ist in der Vorbaudecke untergebracht und besteht aus je einem Abgassammelrohr für jede Zylinderreihe und zwei hintereinander geschalteten Schalldämpfern. An der Führerhausvorderwand werden die Abgase ins Freie geleitet.

Der Luftverdichter für die Druckluftanlage ist im vorderen Vorbau unter dem Kühlaggregat auf dem Rahmendeckblech angeordnet. Der Antrieb, ein Gleichstrom-Reihenschlußmotor, und der Luftverdichter sind auf einem Hilfsrahmen montiert. Der Dreizylindrige Luftverdichter arbeitet zweistufig und verdichtet im Hochdruckteil die Luft auf 8 bar. Die beiden Hauptluftbehälter befinden sich im hinteren Vorbau. Für die Druckluftversorgung von Scheibenwischern, Signal- und Sandstreuanlage ist ein Sonderluftbehälter zwischen dem hinteren Rangiertritt und der rechten Rahmenwange vorhanden.

Die Lokomotive besitzt eine indirekt wirkende selbsttätige Einkammer-Druckluftbremse Bauart Knorr, eine direkt wirkende, nicht selbsttätige Zusatzbremse mit zwei Bremsventilen und eine Handspindelbremse. Das Führerbremsventil und die Zusatzbremse können von beiden Seiten das Führerstandes bedient werden.

Für die akustische Signalgebung besaßen die Lokomotiven zwei druckluftbetätigte Typhone und ein druckluftbetätigtes Läutewerk. Die Typhone waren an den Führerhausstirnwänden, das Läutewerk auf dem hinteren Vorbau untergebracht. Es wurde jedoch bald entfernt.

Die Überwachung erfolgt durch Anzeigeinstrumente und Wächteranlagen. Gefährdete Anlagenteile werden abgeschaltet. Nachträglich ist ein Drehzahlbegrenzer für das Strömungsgetriebe eingebaut worden. Eine wegeabhängige Sifa mit Wachsamkeitskontrolle überprüft die Dienstfähigkeit des Lokführers und leitet im Gefahrenfall eine Entleerung der Kreisläufe und eine Zwangsbremsung ein.

Betriebseinsatz: Die V 60.10-11 sind bei vielen Bahnbetriebswerken von Stralsund bis Reichenbach (Vogtland) in Dienst gestellt worden. LKM Babelsberg hatte ab V 60 1008 kontinuierlich von 1961 bis 1964 ausgeliefert. 1961 waren das die V 60 1008/1009 mit den Fabriknummern 27 0008 und 27 0009, 1962 die V 60 1010 bis V 60 1080 mit den Fabriknummern 27 0010 bis 27 0080, 1963 die V 60 1081 bis V 60 145 mit den Fabriknummern 27 0081 bis 27 0151 und 1964 die V 60 1146 bis V 60 1170 mit den Fabriknummern 27 0163 bis 27 0187.

Die Baumusterlokomotive V 60 1001 war bereits 1965 der Ingenieurschule für Eisenbahnwesen in Dresden als Lehr- und Anschauungsmittel zur Verfügung gestellt worden. Sie stand als Denkmal im Freien und war der Korrosion ausgesetzt. Erst 1983 wurde sie, zusammen mit der V 60 1002, offiziell ausgemustert und zur Museumslokomotive bestimmt. Der Vorsteher des Bw Halle G hat die Maschine vom Sockel geholt, sie vor weiteren Schäden bewahrt und in Halle G hinterstellt. Ab 1983 sind die ersten Lokomotiven altersbedingt ausgemustert worden, manche hatte die DR bereits vorher an Industriebetriebe oder Ausbesserungswerke abgegeben. Am 1. Juni 1970 sind noch alle Lokomotiven in 106 001 bis 170 umgezeichnet worden. Im Umzeichnungsplan von 1992 waren noch 136 Lokmotiven enthalten (von 106 003 bis 106 170 mit Lücken9, die die neuen Betriebsnummern 346 003 bis 346 170 erhielten. 1996/97 war keine Lokomotive dieser Bauform mehr im Dienst. Die meisten der Maschinen hat man ihrem Erhaltungswerk, dem Raw Chemnitz, zur Verschrottung zugeführt.

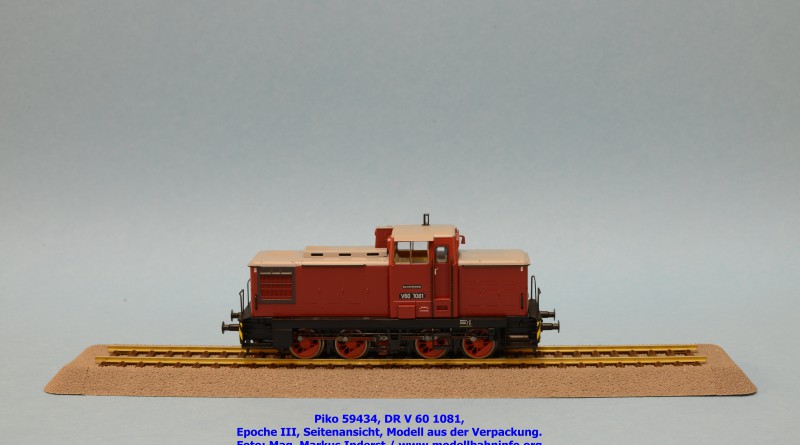

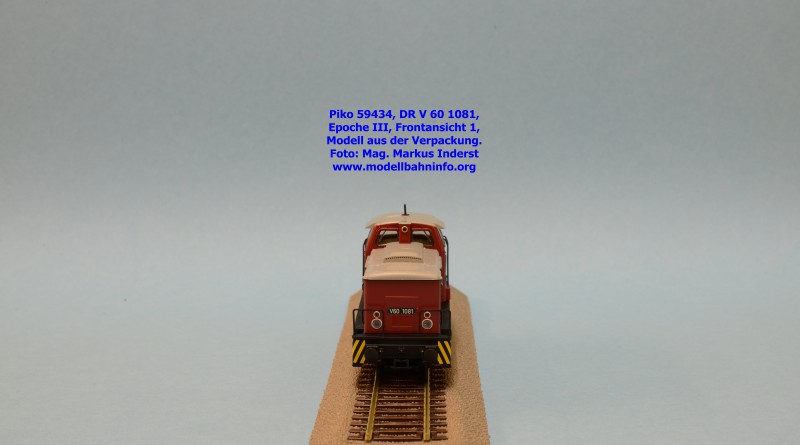

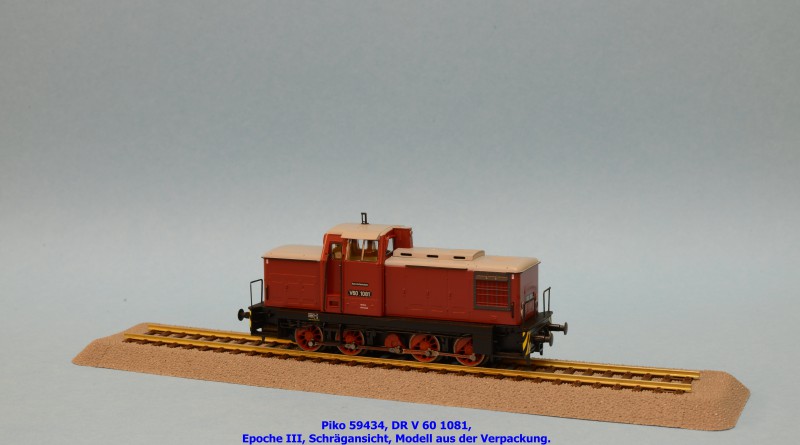

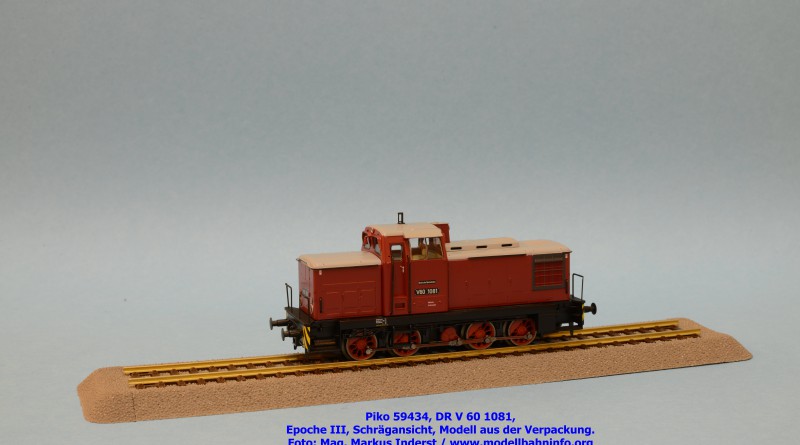

Modellvorstellung

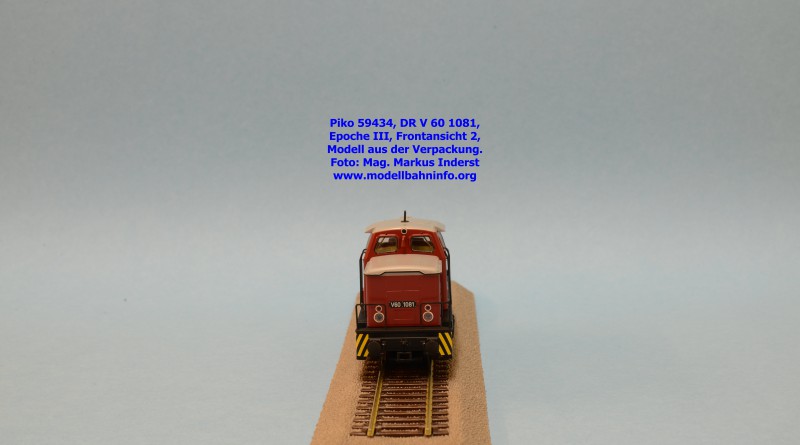

Die ostdeutsche Verschublokomotive der Baureihe V 60 der DR findet sich schon längere Zeit im Produktionsprogramm von Piko. Im Neuheitenprogramm von 2016 ist eine Epoche-III-Ausführung in roter Lackierung enthalten, die bereits zum Zeitpunkt der Spielwarenmesse verfügbar ist. Piko liefert das Gleichstrommodell unter der Artikelnummer 59434 zum UVP von € 134,99 aus, die Wechselstromausführung ist unter der Artikelnummer 59234 für € 154,99 zu bekommen.

Verpackung

Piko liefert das Modell in einer Kartonschachtel an den Fachhandel aus. Das Modell liegt in einer zweiteiligen, passgenauen Plastikform. Nach dem Abziehen des Oberteiles (Deckel) der Plastikform läßt sich das Modell entweder anhand der untergelegten Plastikfolien herausziehen oder man dreht das Unterteil und läßt das Modell in die offene Handfläche fallen. Verschiedene Prospekte und die mehrsprachige Betriebsanleitung inkl. Ersatzteilblatt sowie ein Zurüstbeutel liegen dem Modell bei, im letzt genannten befinden sich die Kupplungen sowie einzelne Griff- und Haltestangen, die einzeln anzusetzen sind.

Technik

Das zweiteilige Gehäuse (Führerstand und Vorbauten) ist am Metallrahmen mittels zweier Schrauben in der Fahrzeugmitte befestigt, nach dem Abnehmen des Kunststoffchassis wird das Innenleben freigelegt. Über dem Motorblock befindet sich ein großes Zinkalteil zur Erhöhung des Eigengewichtes. Der Motor ist im Metallrahmen eingelagert und verfügt über eine große Schwungmasse, der der Lokomotive ein hervorragendes Fahrverhalten sowohl im niedrigen Geschwindigkeitsbereich verleiht. Die Kraftübertragung erfolgt über die direkt angesetzt Welle und dem Stirnradgetriebe auf alle Achsen. Für die Stromabnahme dienen alle vier Achsen, wobei die zweite Kuppelachse beidseitig mit Haftreifen bestückt ist.

Der elektronische Teil wurde unterhalb des Führerhauses platziert. Die Platine inkludiert eine Digitalschnittstelle nach NEM 652.

Fahrverhalten

Das Modell erreicht ein Eigengewicht von 312 Gramm. Die Lok verfügt über einen seidenweichen Lauf und über eine hohe Zugkraft. Die Vorbildgeschwindigkeit beträgt 60 km/h, im Rangiergang 30 km/h. Messungen bei 12 V Gleichstrom ergaben umgerechnete Werte der Vorbildgeschwindigkeit von ca. 110 km/h. Die berechnete Modellgeschwindigkeit ist gegenüber der Vorbildgeschwindigkeit um ca. 82 % zu hoch, gegenüber dem NEM-Wert (+ 30 %) ist die Modellgeschwindigkeit um ca. 52 % zu hoch.

Optik

Das Modell der V 60.10 präsentiert sich hervorragend umgesetzt und ist detailreich ausgeführt, umgesetzt wurde die Ursprungsausführung – erkennbar am eher rundlichen Führerhaus und dem kurzen Dach. Dazu genügt ein bloßer Blick auf die Fahrzeugaufbauten, die aus Kunststoff gefertigt sind. Das Gehäuseteil ist übersäht mit feinen Gravuren wie der korrekten Nachbildung der Klappen vor Seitentüren der Vorbauten. Selbst die Scharniere oder die Verschlüsse sind allesamt erhaben dargestellt und wirken äußerst dezent. Eine Augenweide stellen die Nachbildungen der Seitenlüfter als auch der Lüftergitter beim Luftgenerator dar. Die Handläufe an den Vorbauten sind zwar am Modell angespritzt, hingegen sind jene beim Führerhaus einzeln angesetzt und bestehen aus Kunststoff. Die Geländergitter der Rangierbühnen bestehen aus einem stabilen Metalldraht. Die Fenster sind paßgenau im Chassis eingepaßt und zeichnen sich durch dezente Nachbildungen der Gummifassungen aus. Die Scheibenwischer sind in den Fenstereinsätzen eingraviert. Das Fahrwerk verdient ebenfalls eine Erwähnung, wobei die Speichenräder, die Kuppelstangen und die Blindwelle die solide Modellausführung nochmals unterstreichen.

Farbgebung und Beschriftung

Die bordeauxfarbige Lackierung des Modells ist sauber ausgeführt. Unklar ist, ob die graue Lackierung der „Dachflächen“ korrekt ist, zumal sich darüber eine einschlägige Publikation ausschweigt und dort vom Farbton Creme zu lesen ist. Es sind keine Farbverläufe erkennbar. Tadellos ist auch die Beschriftung. Die V 60 1081 ist beim Bw Grunewald der RBD Berlin stationiert. Als Revisionsdatum ist der 18.01.63 vom LKM Babelsberg angeschrieben, was auf das Abnahmedatum hindeutet. Die Anschriften sind mehrfarbig ausgeführt.

Beleuchtung

Die Beleuchtung des Modells besteht aus LED. Diese leuchten entweder warmweiß oder rot.

Bilder

Modellvorstellung 59436

Nach längerer Fertigungspause von mehreren Jahren hat Piko ein weiteres Modell der V 60 als Neuheit 2022 angekündigt. Das Modell gilt als Farb- und Nummernvariante. Gegenüber dem obigen Modell sind gleich mehrere Zierlinien am Modell angebracht. Das Modell ist mit der Loknummer V 60 1149 bedruckt. Die Lok ist beim Bw Leipzig Süd bzw. der RBD Halle beheimatet. Am Langträger ist das Abnahmedatum des Herstellers mit den Angaben Letzte Br. Unt. LKM Bbg 09.03.64 in gelber Schriftfarbe aufgedruckt. Alle Anschriften sind lupenrein aufgebracht. Piko bietet die DR-Rangierlokomotive nur als Gleichstrommodell zum UVP von € 150,– an.

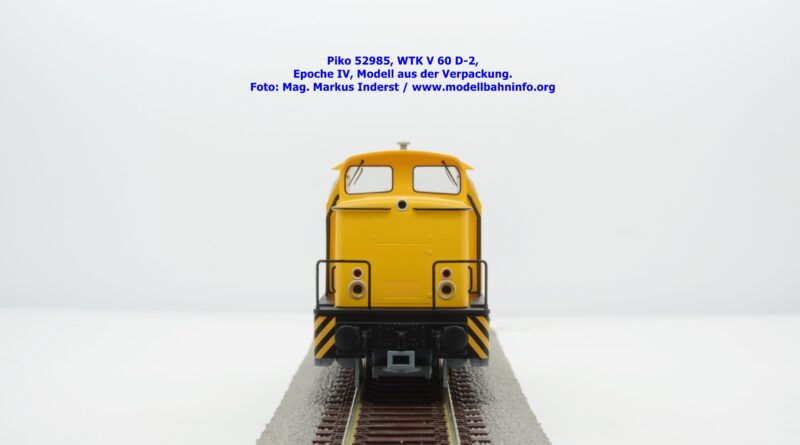

Modellvorstellung Piko 52985 – WTK V 60 D-2

Das Modell der WTK-Diesellok gehört zwar einer anderen Bauform der DR V 60 an, jedoch ist es zweckmäßig, die Modellvorstellung dieser Neuheit aus 2025 bei den Schwestermodellen anzusiedeln.

Wie schon erwähnt, das Modell ist als Neuheit 2025 gelistet und war sogleich nach der Spielwarenmesse lieferbar. Mehrere Dieselloks der Baureihe V 60 der DR fanden den Weg ins Ausland und wurden dort als Werklok weiterverwendet. Bei der Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks AG waren zwei ehemalige DR-Loks im Einsatz, die von der Bauform und der Beschriftung her unterschiedlich waren.

Piko hat die Werklok V 60 D-2 als Neuheit angekündigt und dabei die Modellumsetzung gemäß den Vorbildfotos vorgenommen. Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, daß Piko jedoch die falsche Bauform für diese Modellumsetzung verwendet hat. Es stimmen weder der Dachaufbau, noch die Lüftergitter bei den Vorbaudeckeln. Hätte Piko allerdings das Modell mit der Betriebsnummer V 60 D-1 bedruckt und dabei die beiden Frontdrucke auf den Vorbauten weggelassen, wäre ein korrektes Modell zustande gekommen. Außerdem hätte der Rahmen in grauer Farbgebung lackiert sein müssen.

Piko hat die Werklok in drei Ausführungen angekündigt. Die analoge Zweileiter-Gleichstrom-Ausführung ist zum UVP von € 179,– erhältlich, während die digitale Modellausführung für das Zweileiter-Gleichstromsystem unter der Artikelnummer 52986 und zum UVP von € 289,– verfügbar ist. Die Dreileiter-Wechselstrom-Ausführung mit Loksound wird unter der Artikelnummer 52987 geführt.