DB VT 628.2 – Märklin 37728

In einer verblüffend kurzen Zeit hatte sich das Leben in Deutschland nach dem Ende des wahnwitzigen Zweiten Weltkrieges wieder normalisiert. Ab Mitte des Jahres 1948 – die Trümmer der zerbombten Städte waren beseitigt, die Verkehrswege instandgesetzt – arbeitete die Industrie fast schon normal, und auch der Bahnverkehr rollte wieder auf Haupt- und Nebenbahnen.

Man reiste nun in den Zügen und nicht mehr auf Trittbrettern, Puffern und Wagendächern, wie in den Jahren zuvor. Das rollende Material, vor allem auf den Nebenbahnen, war von einer kunterbunten Vielfalt. Abteilwagen und Donnerbuchsen, Veteranen aus den einstigen Königreichen Preußen, Bayern und Württemberg sowie aus der Frühzeit der Deutschen Reichsbahn rumpelten hinter betagten Dampflokomotiven über die Strecken.

Ein halbwegs wirtschaftlicher Betrieb war aber damit nicht mehr möglich. Die einzelnen Eisenbahndirektionen und die zentrale Verwaltung verlangten schon bald nach neuen Fahrzeugen. Bereits im Jahre 1949 ging man bei Bahn und Industrie daran, ein Konzept für eine Struktur des zukünftigen Nahverkehrs zu erarbeiten. Entwicklungsziel der gemeinsamen Bemühungen war der Bau einfacher motorgetriebener Schienenfahrzeuge für den Personenverkehr auf Nebenbahnen.

Ein Jahr später rollten dann auch schon die ersten roten Schienenbusse der Baureihe VT 95 aus den Fertigungsstatten der Waggonfabrik Uerdingen AG in Krefeld-Uerdingen. Von diesen “Rettern der Nebenbahnen“ wurden bis zum Jahre 1971 mehr als 3.300 Trieb-, Steuer- und Beiwagen im In- und Ausland in Dienst gestellt. Zunächst einmotorig mit einer Antriebsleistung von 110, 130 und 150 PS ausgeführt, erwiesen sich die kleinen zweiachsigen Schienenbusse schon bald als zu schwach. Ab 1955 erhielten die Triebwagen dann zwei Antriebsaggregate mit je 150 PS, die aus einem LKW-Unterflur-Dieselmotor von Büssing abgeleitet waren. Damit ausgestattet waren die Schienenbusse VT 98 durchaus in der Lage auch noch je einen vollbesetzten Beiwagen und einen Steuerwagen zu befördern. In Spitzenzeiten nahm eine solche Garnitur mehr als 150 Fahrgäste auf. Diese einfachen und spartanisch eingerichteten Fahrzeuge waren für eine Nutzungsdauer von 15 Jahren konzipiert, die sie jedoch bei weitem übertrafen. Gegen Ende der 1960er Jahre war dann aber eine große Zahl der Schienenbusse in ein Alter gekommen, das einen baldigen Ersatz durch neue und komfortablere Fahrzeuge verlangte.

Die ersten Prototypen der Baureihen 627 und 628 in Zusammenarbeit mit dem Bundesbahn-Zentralamt München entwickelten die Firmen MaK in Kiel, die Waggonfabrik Uerdingen und Linke-Hofmann-Busch eine neue Generation ein- und zweiteiliger Triebwagen der Baureihen 627 und 628. Als Antriebsmaschinen der vierachsigen Triebwagen in zeitgemäßer Leichtbauweise und ansprechender Innenausstattung waren wiederum Dieselmotoren aus der Serienfertigung für Straßennutzfahrzeuge vorgesehen. Die einteiligen Triebwagen der Reihe 627 sollten Motoren mit einer Nennleistung von 390 PS erhalten. Für den Einbau in die zweiteiligen Fahrzeuge der Baureihe 628 sah man zwei Motoren mit einer Leistung von je 275 bis 285 PS vor. Noch im Jahre 1972 konnten die ersten Bauaufträge vergeben werden. Die acht einteiligen Triebwagen entstanden bei der MaK, sieben zweiteilige Garnituren in der Waggonfabrik Uerdingen und fünf weitere bei Linke-Hofmann-Busch. Von April bis Dezember 1974 wurden die Triebwagen 627 001 bis 003 und 006 sowie 628 001 bis 021 und 023 fertiggestellt und nach ihrer Abnahme durch die DB den Bahnbetriebswerk Braunschweig und Kempten zur Betriebserprobung zugewiesen. Anstelle einer normalen Zug- und Stoßvorrichtung der Regelausführung hatten alle Fahrzeuge eine Mittelpufferkupplung der Bauart Scharfenberg erhalten. Ein weiteres charakteristisches Baumerkmal sind die gesickten Seitenwände unterhalb der Fensterpartie. Zum Zelt- ihrer Indienststellung waren in den Bestandslisten der DB noch 416 Schienenbusse der Baureihe 795, außerdem acht Exemplare der Reihe 797 für Zahnradstrecken und 325 Fahrzeuge der Baureihen 798 verzeichnet. Hinzu kamen noch insgesamt 1.052 Bei- und Steuerwagen. Im Laufe des Jahres 1975 erfolgte dann noch die Ablieferung der Triebwagen mit den Betriebsnummern 627 004, 005, 007 und 008 sowie 628 022 und 024. Für die Erprobung standen drei verschiedene Motortypen zur Verfügung: Ein aufgeladener 6-Zylinderpunkt Dieselmotor D 3256 BTXUE der MAN mit Wasserkühlung, ein luftgekühlter 12-Zylinder-Dieselmotor F 12 L 413 von Klöckner-Humbold-Deutz und ein wassergekühlter 12-Zylinder-Dieselmotor OM 404 von Daimler-Benz. Als Nennleistung wurden Werte zwischen 285 und 420 PS angegeben.

Im Laufe des Jahres 1980 wurden alle Fahrzeuge beider Baureihen beim Bw Kempten zusammengefaßt. Auch nach einer sechsjährigen Erprobungs- und Einsatzzeit gab es noch kein grünes Licht für einen Serienbau. Stattdessen ging das Sterben der Nebenbahnen in verstärktem Umfang weiter, und für die zweiteiligen Triebwagen begann ein neuer Erprobungsabschnitt. Die Deutsche Bundesbahn hatte sich 1979 dazu durchgerungen, weitere Prototypen zu beschaffen, die nur noch ein Antriebsaggregat erhalten sollten. Um die notwendigen Erfahrungen sammeln zu können, wurden die Motoren aus den Triebwagen 628 006, 007, 016 und 017 ausgebaut und die Fahrzeuge zu Steuerwagen degradiert, aber nicht umgenummert. Vier weitere Triebwagen mit den Betriebsnummern 628 021 bis 024 erhielten den stärkeren 12-Zylinder-Dieselmotor OM 424 A von Daimler-Benz, der aufgeladen eine Nennleistung von 490 PS entwickelte. Der Umbau erfolgte im AW Kassel während der ersten Hälfte des Jahres 1980. Bei den anschließenden Meßfahrten ergab sich, daß man mit der installierten Leistung und dem Antrieb auf die beiden Radsätze des hinteren Drehgestells auskam. Erste Schwierigkeiten zeigten sich dann aber im Herbst und Winter, als Laub und Feuchtigkeit die Reibung zwischen Rad und Schiene stark beeinträchtigten. Die dadurch verursachten Betriebsstörungen auf der Strecke von Garmisch-Partenkirchen nach Reutte in Tirol führten schließlich dazu, daß die ÖBB den Einsatz einmotoriger Garnituren auf ihren Schienenwegen nicht mehr zuließ. Dessen ungeachtet blieb die DB bei Ihrer Entscheidung. Nachdem die Bundesregierung die erforderlichen Mittel im Rahmen eines mittelfristigen Investitionsprogramms bewilligt hatte, erteilte die Deutsche Bundesbahn den Auftrag zum Bau von fünf Einzeltriebwagen und drei zweiteiligen Einheiten. Am 28. Oktober 1981 konnten die ersten Neubauten, die Fahrzeuge 627 101 und 628 101/928 101, in Frankfurt am Main. der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Abnahme des 627 101 erfolgte am 20. November 1981, die des zweiteiligen Triebzuges 628 101/928 101 am 18. Dezember 1981. Von den Triebwagen der ersten Bauausführung unterscheiden sich die Prototypen der Baureihen 628.1/928.1 durch die glatten Seitenwände ohne Sicken und durch die Zug- und Stoßeinrichtungen der Regelbauart mit Schraubenkupplung und abgeflachten Seitenpuffern. Neu gestaltet wurden die Einstiege, die Führer- und die Fahrgasträume. Mit den Klappsitzen in den Mehrzweckräumen verfügt der Triebwagen über 72 und der Steuerwagen über 77 Sitzplätze. Die Änderung des Übergangs vom beigefarbenen zum ozeanblauen Farbfeld im Bereich der Frontpartie und ein zusätzlicher Zierstreifen verbesserten das Gesamtbild der Fahrzeuge. Der Dieselmotor OM 424 A hat einen Hubraum von 21,9 Litern, einen Kolbenhub von 142 mm und einen Kolbendurchmesser von 128 mm. Aus Gründen des Umweltschutzes schwenkte man der Geräuschdämmung besonders Aufmerksamkeit. Messungen, die in Zusammenarbeit mit Daimler-Benz im Januar 1982 im Bw Kempten durchgeführt wurden, ergaben, daß eine seitliche Schürzenklappe im Motorbereich eine Geräuschverminderung von 6 db(A) erbrachte.

Danach war im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr eine Erhebung durchgeführt worden, die neue Erkenntnis zur Situation des Schienenpersonennahverkehrs vermitteln sollte. Obwohl sich hierbei ein Bedarf von 120 bis 150 Triebzug-Einheiten abgezeichnet hatte, wurden zunächst noch keine weiteren Bauaufträge erteilt. Die Deutsche Bundesbahn hatte zwar im Jahr 1984 die Beschaffung von 40 Einheiten der Baureihen 628/928 in ihren Haushaltsplan eingesetzt, die Vergabe der Lieferaufträge dann aber wieder zurückgestellt. Aufgrund positiver Ergebnisse einer Kundenbefragung durch ein Marktforschungsinstitut und nach der Bewährung während der Erprobung, wurden die Nahverkehrszüge der Baureihen 628/928 im November 1984 vom Bundesbahn-Zentralamt für serienreif erklärt. Zunächst wurden 120 Einheiten für die Beschaffung in dem Zeitraum von 1986 bis 1989 vorgesehen und die dafür erforderlichen Mittel im Wirtschaftsplan ausgewiesen. Bei einem Stückpreis von rund 2 Mio. DM je Triebzug beträgt das beachtliche Gesamtinvestitionsvolumen 240 Mio. EM. Für zusätzliche 30 Züge gab es bereits eine Option. Eine Weiterentwicklung und ein Serienbau von Einzelwagen der Baureihe 627 wurden zurückgestellt und werden wohl nicht wieder aufgegriffen.

Die Serientriebwagen 628.2/982.2 der DB

Einer Pressemitteilung des BZA München vom Juli 1985 war zu entnehmen, daß nun der Bau von 150 zweiteiligen Triebzügen mit der Industrie vereinbart war. Für 30 Einheiten behielt man sich ein Rücktrittsrecht bis zum Ende des Jahres vor, da das Genehmigungsverfahren durch das Bundesverkehrsministerium noch nicht abgeschlossen und damit die erforderlichen Mittel von nunmehr 340 Mio. DM noch nicht gesichert waren. Die ersten der bestellten Triebwagen sollten Ende 1986 ausgeliefert werden, die letzten Ende 1989. Vorgesehen war, daß DUEWAG, Linke-Hofmann-Busch und MBB jeweils 50 komplette Triebzüge an die DB liefern sollten.

Zu Beginn des Jahres 1986 ergab sich dann, daß LHB die Endfertigung der bei MBB bestellten Züge übernehmen sollte. Die während der Erprobungszeit beim Bw Kempten gewonnenen Erkenntnisse beim Einsatz der Prototypen 628.1/928.1 führten bei den Serienfahrzeugen zu verschiedenen Änderungen. Die neuen Trieb- und Steuerwagen erhielten eine geänderte Stirnfront mit integriertem Zugzielanzeiger. Wesentlich verbessert ist jetzt das Heizungs- und Belüftungssystem, und auch die Inneneinrichtung der Fahrzeuge wurde neu gestaltet. Neben einem Großraum der 2. Klasse mit 48 Polstersitzen verfügt der Steuerwagen nun über ein Abteil der 1. Klasse mit 10 Plätzen. Geändert wurde auch das Verhältnis der Anzahl der Plätze für Raucher und Nichtraucher. Die Freunde von Tabakwaren müssen sich mit den 48 Plätzen im Steuerwagen begnügen, die 64 Sitzplätze im Triebwagen sind den Nichtrauchern vorbehalten. Mit 13 Klappsitzen im Steuerwagen und den acht Klappsitzen im Triebwagen stehen insgesamt 143 Sitzplätze zur Verfügung. Hinter den Führerständen beider Fahrzeuge befindet sich jeweils ein Mehrzweckraum. Im Einstiegsraum am Kurzkupplungsende des Triebwagens wurde die Toilette eingebaut. Vorhanden sind auch vier Entwerter für die Fahrausweise. Außerdem wurden die Triebzuge für den Einbau von Fahrausweisverkaufsautomaten vorbereitet. Als Antriebsaggregat wurde nun der 12-Zylinder-Dieselmotor OM 444 A von Daimler-Benz mit einer Nennleistung von 558 PS eingebaut. Die gesamte Maschinenanlage einschließlich des Zwei-Wandler-Getriebes von Voith wurde etwas naher an das Triebgestell unter dem Kurzkupplungsende geruckt, um das Reibungsgewicht zu erhöhen. Vergrößert wurde außerdem der Kraftstoffbehälter, der nun ein Fassungsvermögen von 960 Litern für den Motorkraftstoff und von 240 Litern für den Heizungsbrennstoff aufweist. Länger ausgeführt und für eine einfachere Handhabung geteilt wurden die klappbaren Schürzen für den Schallschutz. Die Magnetschienenbremsen befinden sich nicht mehr an den Drehgestellen unter den Führerstanden, sondern nun am Triebgestell und am Laufgestell unter dem Kurzkupplungsende des Steuerwagens. Wesentlich verbessert wurde die Elektronik zur Regelung und Überwachung der Maschinenanlage mit einer Mikroprozessorsteuerung für den Schleuderschutz, der um eine haftwertabhängige Zugkraftbegrenzung erweitert wurde.

Der erste neue Triebzug 628.2/928.2 war von DUEWAG In Krefeld-Uerdingen fertiggestellt worden. Die erste Werksprobenfahrt mit Vertretern des BZA München und der Firmen BBC, Daimler-Benz und Voith erfolgte am 27. November 1986. Bei der Erprobung des 628 201/928 201 in Krefeld am 27. November 1986 war die Motorleistung zunächst auf 390 kW (530 PS) bei 2.100 Umdrehungen eingestellt. Danach wurden die Abgasgegendrucke und die Kühl-Wassertemperatur bei Vollastbetrieb ermittelt. Hierbei war die Motorleistung auf 410 kW (558 PS) bei einer Drehzahl von 2.130 U/min gebracht worden. Die erste Fahrt verlief zur vollen Zufriedenheit aller Beteiligten. Am 17. Dezember 1986 konnte der Triebzug in Anwesenheit von Verkehrsminister Dollinger der Deutschen Bundesbahn übergeben werden. Er trug bereits den Anstrich nach dem neuen Farbkonzept der DB, das kurz zuvor, am 10. Dezember 1986, in Frankfurt vorgestellt worden war.

Seit der Fertigstellung der ersten Prototypen sind inzwischen mehr als 14 Jahre vergangen, und das Ende der Entwicklung neuer Triebzüge für den Schienenpersonennahverkehr ist immer noch nicht abzusehen. Bei der Deutschen Bundesbahn und der Industrie denkt man derzeit schon wieder über eine weitere Optimierung der Fahrzeuge nach. In der jüngeren Vergangenheit gab es wohl auch schon Versuche mit zwei miteinander gekuppelten Triebwagen der Reihe 628.2. Ob diese im Hinblick auf einen Einsatz auf steigungsreichen Strecken oder im Zusammenhang mit einer bereits erwogenen Beschaffung von Mittelwagen erfolgten, war bislang noch nicht in Erfahrung zu bringen. Es ist offensichtlich ein langer und beschwerlicher Weg, bis eine ausreichende Stückzahl von Fahrzeugen für alle Bereiche des Schienenpersonennahverkehrs zur Verfügung steht. Solange dieses Ziel nicht erreicht ist, wird man noch häufig Züge sehen, die aus einer Diesellok der Baureihe 215 und aus ein bis zwei Silberlingen bestehen.

Modellvorstellung

Märklin brachte den VT 628.2 erstmals im Jahr 1989 auf den Markt, dem weitere Ausführungen folgten. Das Neuheitenjahr 2016 brauchte eine weitere Modellausführung als Einmalserie hervor, wobei der jetzt ausgelieferte Triebwagen unter der Artikelnummer 37728 zum UVP von € 379,99 in den Fachhandel gelangt.

Verpackung

Da beide Fahrzeughälften elektrisch miteinander verbunden sind und somit nicht entkuppelt werden können, gelangt eine eher unhandliche, sehr längliche Verpackung zur Anwendung, indem der Triebwagen in jeweiligen Plastikeinlagen liegt. Darunter sind die Garantieurkunde, die Anleitung für die Spielewelt und die Betriebsanleitung abgelegt. Ein Bogen mit Abziehbildern für die Zugzielanzeigen liegt dem Modell extra bei und beinhaltet Zugziele rund um die Region von Kempten und andere Destinationen.

Technik

Märklin hat den Triebwagen wie beim Vorbild motorisiert, indem nur die Fahrzeughälfte des VT 628.2 mit einer Antriebsanlage versehen ist. Der Steuerwagen VS 928.2 ist antriebslos und macht sich durch ein niedriges Eigengewicht bemerkbar. Um an das Innenleben des Modelles zu kommen, müssen anhand der Fahrzeugunterseite zwei Kreuzschrauben gelöst werden. Ein Motor treibt die beiden Achsen eines frontseitigen Drehgestelles an. Für den digitalen Spielespaß à la Märklin wurde das Fahrzeug mit einer 22poligen Schnittstelle versehen. Der Triebwagen wird mit einem mfx+-Decoder ausgeliefert. Wenig zufriedenstellend ist allerdings die Tatsache, daß sich beide Fahrzeughälften nicht trennen lassen.

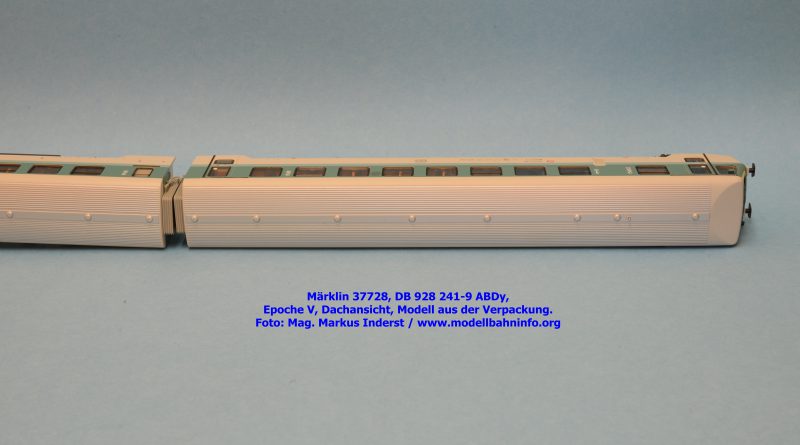

Optik

Märklin liefert ein optisch gelungenes Triebwagenmodell aus, welches über zahlreiche Gravuren und Feinheiten verfügt. Die Fenstereinsätze sind paßgenau eingesetzt. Die Leitungen im Fahrzeugübergang sind im „Halbrelief“ angedeutet und werden bereits werkseitig montiert ausgeliefert. Dies betrifft auch für die Heizkupplung und die Bremsschläuche zu.

Farbgebung und Bedruckung

Die verschiedenen Farbtöne wurden auf das Modell tadellos aufgebracht. Es sind keinerlei Ausfransungen zu erkennen, selbst bei unglatten Stellen. Die Bedruckung ist ebenfalls sauber aufgebracht. Der Triebwagen erhielt die Fahrzeugnummer 628 241-2 BDy bzw. 928 241-9 ABDy und ist im Bw Kempten zugewiesen. Das Abnahmedatum stammt vom 21.10.88. Einzelne Fahrzeuglüfter wurden am Fahrzeugkasten durch Drucke symbolisiert.

Beleuchtung

Märklin liefert das Fahrzeug erstmals mit LED-Beleuchtung aus, wobei als Novum auch die Zugzielanzeigen extra zu nennen sind.

Bilder