Brawa 48394 / 48395: DR Gags-v/GGhrsz

Damit Kunden der Deutschen Reichsbahn in der DDR auch schwerere, witterungsempfindliche Güter, die die Lastgrenzen zweiachsiger Wagen überschritten, befördern lassen konnten, hielt die DR vierachsige, gedeckte Wagen in ihrem Bestand vor. Dazu hatte sie in den Jahren 1951 bis 1954 eine Ausführung beschafft, die sich mit ihrem hölzernen Wagenkasten an die bereits 1942 entwickelten vierachsigen Versuchsgüterwagen anlehnten. Mit diesen knapp 200 Wagen konnte der Bedarf aber noch nicht gedeckt werden.

Die Deutsche Reichsbahn in der DDR vergab deshalb Anfang der 1960er-Jahre einen Auftrag über weitere Wagen dieses Typs. Diesmal ging der Zuschlag an die rumänische Waggonfabrik Arad, die 1963 und 1964 die vierachsigen, gedeckten Güterwagen lieferte, die sich besonders durch den stählernen Aufbau von den Vorgängern unterscheiden.

Außer Stückgütern sollten die Wagen auch lose Schüttgüter befördern können. Dazu bekamen sie Ladeluken auf dem Dach und den Kennbuchstaben „v“ der auf die Transportmöglichkeit von Getreide hinweist. Die Beförderung von Tieren ist nicht erlaubt.

Die Wagen entsprechen in ihren Abmessungen dem UIC-Merkblatt 571-2, wurden zunächst als GGhsxz bezeichnet und im Nummernkreis 15-50-xx eingereiht. Als vorläufige Bezeichnung wurden 1966 GGhmosxz (15.02) und der Nummernkreis 199 0 000 bis 199 0 199 festgelegt. Die endgültige Bezeichnung lautete dann Gagrs-v [1992] mit den Nummern 199 2 000 bis 199 2 749.

1980 entfiel der Kennbuchstabe „r“, und die Bezeichnung lautete nun Gags-v, die Nummern blieben unverändert. Bis 1994 waren alle hier vorgestellten Wagen ausgemustert, demnach kam keiner mehr zur Deutschen Bahn AG.

Die beiden Drehgestelle gehören zur Bauart Niesky 0962. Der geschweißte Rahmen besteht aus Seitenwangen. die aus Pressblechen hergestellt sind. Sie sind in der Mitte mit dem Hauptquerträger und an den Enden mit Kopfstücken verbunden. Ein Diagonalverband liefert die nötige Steifigkeit.

Der Hauptquerträger ist in der Mitte nach unten gekröpft und trägt die Drehpfanne. Die Drehgestelle sind mit Vollradsätzen bestückt, die in Rollenachslagern laufen. Siebenlagige Blatttragfedern verbinden die Achslagergehäuse über kurze Schaken mit dem Rahmen.

Die Druckluftbremse gehört zur Bauart Knorr KE-GP und hat einen vierfachen, mechanischen Lastwechsel. Die Feststellbremse kann entweder über eine Kurbel an der Stirnbühne oder über ein Handrad vom Boden aus bedient werden. Die Wagen sind mit normalen Schraubenkupplungen bestückt. Es kann aber auch eine automatische Mittelpufferkupplung montiert werden. Stoßkräfte werden über Hülsenpuffer der Bauart Ringfeder mit runden Tellern übertragen.

Das Untergestell besteht aus zwei Langträgern aus gekanteten Blechprofilen und einem kastenförmigen Mittellangträger. Sie werden durch die beiden Hauptquerträger, die auf den Drehgestellen aufliegen, verbunden. Hilfslangträger nehmen die Belastung durch Ladefahrzeuge wie Gabelstapler auf. An einer Stirnseite ist bei einigen Wagen eine Bühne mit Trittstufen und Geländer montiert, auf der ein Bremserhaus aus Blech steht.

Das Kastengerippe ist mit dem Untergestell verschweißt und von außen mit waagerecht gesickten Blechen verkleidet. Die Seiten- und Stirnwände sind mit Holz verkleidet und haben in einer Höhe von 0,35 m über dem Fußboden 16 Binderinge, an denen das Ladegut fixiert werden kann. Bei Versuchswagen wurden die Wände und das Dach mit einer dämmenden Innenauskleidung beschichtet, sodass eine hölzerne Innenauskleidung nicht nötig war.

Zum Be- und Entladen haben die Wagen in der Mitte jeder Seitenwand eine doppelflügelige Schiebetür. Weil auf eine Mittelsäule verzichtet werden konnte, ergibt sich so eine große Öffnung. Die Türflügel können in zwei Zwischenstellungen mit einer Öffnungsweite von 0,15 m und 0,35 m arretiert werden. Jeder Türflügel hat in Höhe des Fußbodens kleine Entladeöffnungen, aus denen loses Schüttgut ausfließen kann. Diese lassen sich unabhängig voneinander über Exzenterwellen öffnen und schließen. Sie sind notwendig, damit sich der Druck des Ladeguts auf die Türen abbaut und diese dann einfach zu öffnen sind.

An den Enden der Seitenwände sind je zwei Luken zur Belüftung des Innenraums. Feste Lamellen verhindern die Nutzung als Ladeöffnungen. Die Luken lassen sich durch innere Klappen verschließen, die in geschlossenem Zustand verriegelt werden können.

Für die Beladung mit Schüttgütern haben die Vierachser drei runde Ladeluken auf dem Dach. Weil diese Luken manuell bedient werden müssen, sind Stirnwandleitern und ein stählerner Laufsteg mit Haltegriffen auf dem Dach montiert. An den Stirnseiten sind in Höhe der Dachrundungen runde Luken, aus denen Proben des geladenen Schüttguts entnommen werden können. Die Luken lassen sich über Arbeitsbühnen an den Stirnseiten erreichen. Von den Bühnen aus müssen sich auch die Zollverschlüsse bedient werden.

Bohlen aus Kiefernholz bilden den Fußboden. In ihn sind fünf Entladetrichter eingearbeitet, die oben durch Klappen verschlossen werden, sodass sich ein ebener, befahrbarer Boden ergibt. Werden die Wagen mit Schüttgut beladen, müssen die Klappen über den Trichtern zuvor entfernt werden.

Die Trichter münden unten in Absperrschieber, die sich von der Längsseite aus öffnen und schließen lassen. Die Trichter-Entladung kann nur genutzt werden, wenn die Wagen über Tiefbunkern stehen. Weil diese Möglichkeit aber nur selten genutzt wurde, ließ die DR die Trichter ausbauen. Aufgrund ihrer Konstruktion können durch die Trichter nur etwa 80 Prozent des Ladeguts ausfließen. Der Rest muss manuell, beispielsweise mit Schaufeln, entladen werden.

Die Wagen haben eine durchgehende Dampfheizleitung, Trittstufen, Signalstützen, Seilhaken und Zettelkästen. Am Ende der Entwicklung stand die ab 1966 beschaffte Bauart GGhrsz, welche später als Wagen der Gattungen Gagmrs-v, dann als Gags und dem Gattungsschlüssel 1992 bezeichnet wurden. Mit dieser Bauart wurde die endgültige Form der vierachsigen Gedeckten Güterwagen der Deutschen Reichsbahn gefunden, von denen daher große Stückzahlen beschafft wurden. Die Fahrzeuge weisen eine LüP von 16,52 m und eine Tragfähigkeit von 57 Tonnen auf.

Weiterentwicklung zum GGrhs(t) bzw. Gagm(rs-v

Bereits im Jahre 1942 beschaffte die Deutsche Reichsbahn ihre ersten, vierachsigen gedeckten Versuchsgüterwagen, denen ab 1944 eine Serie von 77 Fahrzeugen folgte. Im Gegensatz zur Deutschen Bundesbahn griff die Deutsche Reichsbahn der DDR diese Konstruktion auf und beschaffte eine Nachfolgebauart, die sich stark an die vorhandenen GGths 43 anlehnte. Jedoch waren die neuen Wagen rund 3.000 mm kürzer als ihre Vorgänger. In den Jahren 1951 bis 1954 wurden Wagen mit und ohne Bremserhaus sowie Fahrzeuge mit vierteiligen Stirntüren beschafft.

Der Rahmen der beiden zweiachsigen Drehgestelle ist aus Pressblech gefertigt und hat eine Wiege. Hierbei kamen zwei verschiedene Ausführungen der Bauart Niesky zur Anwendung, die sich in Details unterscheiden. Die Radsätze laufen in Gleitlagern. Die Normalspurradsätze können gegen solche für Breitspur ausgetauscht werden.

Siebenlagige Blatttragfederpakete sorgen für einen ruhigen Lauf der Fahrzeuge. Bei den meisten Wagen ist eine Druckluftbremse der Bauart Hik-GP vorhanden. Sie weist einen 18-Zoll-Bremszylinder und eine vierstufige Lastabbremsung auf. Ein Teil der Fahrzeuge ist mit Hik-GP Bremse mit einem l4 -Zoll-Bremszylinder und einem selbsttätigen Bremsgestängesteller ausgestattet. Die Bremskraft wird über einfache Bremsklötze auf die Radsätze übertragen. Bei Wagen ohne Bremserhaus ist das Handrad der Feststellbremse an der Wagenlängsseite über einem Drehgestell angeordnet. Bei Wagen mit Bremserhaus befindet sich das Rad in diesem. Die Feststellbremse legt beide Drehgestelle fest. Die Wagen sind lauf- und bremstechnisch für eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h ausgelegt. Diese dürfen sie jedoch nur unbeladen fahren.

Die Zugvorrichtung ist geteilt und besitzt zwei Evolutfedern. Sie ist mit normalen Schraubenkupplungen und Zughaken bestückt. Der Einbau einer automatischen Mittelpufferkupplung ist nicht möglich. Vier Hülsenpuffer mit Ringfedern übertragen die Stoßkräfte. Pufferträger, Querträger und Langträger bilden ein stabiles Untergestell. Es ist aus Normalprofilen und Blechträgern aus Baustahl hergestellt und überwiegend geschweißt. Zur gleichmäßigen Übertragung der Stoßkräfte sind hinter dem Kopfstück Diagonalträger eingezogen.

Bei Wagen mit Bremserhaus ist das Untergestell um eine 700 mm lange Bühne ergänzt. Darauf befindet sich ein geschlossenes Bremserhaus aus Blech mit seitlichen Türen. Ein Geländer und Auftritte sind vorhanden. Das Gerippe des Wagenkastens besteht aus gepressten Blechsäulen und Streben, Es ist an den äußeren Langträger angeschweißt und mit waagerecht en Kiefernholzbohlen verkleidet.

Das Stahldach ist eine Schweißkonstruktion. Es weist drei runde Dachluken zur Beladung mit Schüttgütern auf. Der Beladevorgang kann von einem Laufsteg auf dem Dach beobachtet werden. Erreicht wird der Laufsteg über Leitern an den Stirnseiten. An den Seitenwänden sind je zwei einflügelige Schiebetüren vorhanden. Sie bestehen aus Pressblech und müssen manuell bedient werden. Sie sind mit Kugellagern in den oben montierten Laufschienen aufgehängt. Zusätzlich sind in den Türen kleine Ladeschieber zur Entladung von Schüttgütern vorhanden. Unter den Türen befinden sich kurze Trittbügel aus Stahl. Neben dem Drei Fingerhaken-Türverschluss sind Spezialverschlüsse vorhanden, die die Türen dicht an den Wagenkasten pressen. So kann kein Ladegut ausfließen.

Neben den großen Schiebetüren befinden sich noch drei kleine Ladeluken und zwei Lüftungsöffnungen im oberen Teil jeder Längsseite. Ein Teil der Wagen ist mit vierteiligen Drehtüren in den Stirnwänden ausgestattet. Somit können lange Gegenstände einfach verladen werden. Auch das Durchladen durch mehrere Wagen ist möglich. Der untere Teil der Stirnwand ist hier als Klappe ausgeführt, so dass die Wagen von Kopframpen aus befahren werden können.

Der Fußboden besteht aus Kiefernholzbohlen, die mit einem dicken Ölfarbanstrich versehen sind. Bei den Fahrzeugen ohne Bremserhaus befinden sich zwei Ecktritte und Rangierergriffe an beiden Wagenenden. Die Wagen sind mit einer Dampfheizleitung ausgestattet und können somit auch bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h freizügig in Reisezügen eingesetzt werden. Die Anschlüsse der Heizleitung sind diagonal versetzt und einmal mit Halbkupplung sowie einmal mit einer Schlauchkupplung versehen.

Die Wagen wurden mit schwarzem Laufwerk und Langträger geliefert. Der Wagenkasten bekam außen einen braunen Anstrich. Die Anschriften waren hell auf der linken Kastenseite und auf den Langträgem angeschrieben. Bei Wagen mit Bremserhaus erhielt dieses ebenfalls eine braune Lackierung.

Die Wagen können zur Beförderung verschiedener witterungsempfindlicher Schüttgüter herangezogen werden. Besonders sind die Fahrzeuge durch die Dachluken und die Entladeschieber in den Türen für den Transport von Getreide ausgelegt. Sie können dabei aus Hochbunkern befüllt und mit Förderbändern oder Saugeinrichtungen effizient entladen werden.

Da die Fahrzeuge zum Lebensmitteltransport zugelassen sind, dürfen Güter wie Dünger oder Zement nicht in die Wagen gelangen. Auch sind sie nicht für die Beförderung von Post, Stückgütern, Expressgut und Tieren zugelassen. Da es sich im Betrieb zeigte, dass auf die Dampfheizleitung verzichtet werden konnte, wurde sie ausgebaut. Einige Wagen gelangten nach ihrer Ausmusterung in den Dienstwagenpark, erhielten einen grünen Anstrich und wurden im Bauzugdienst weiter verwendet. Dabei wurden auch einsatzbedingte Umbauten durchgeführt. Sämtliche Wagen schieden vor 1994 aus dem Bestand der DR aus und gelangten somit nicht mehr zur DB AG.

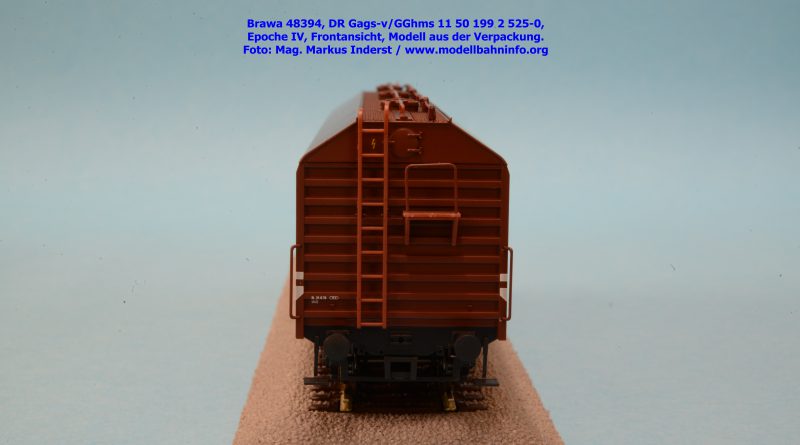

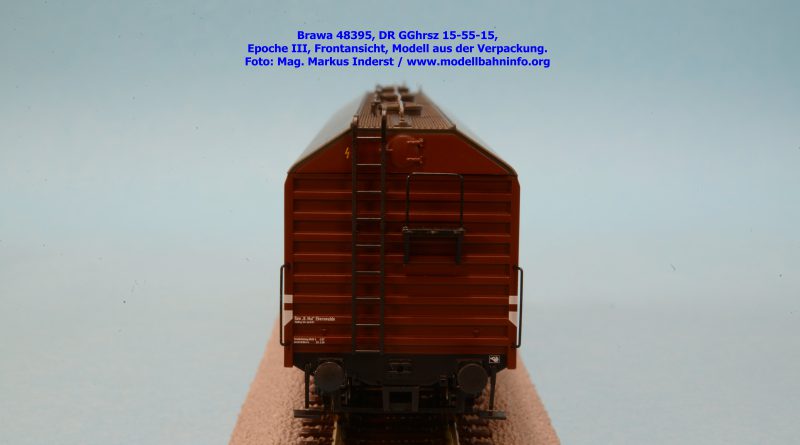

Modellvorstellung

Diese Güterwagenbauart wurde bei Brawa vor mehr als zehn Jahren erstmals aufgelegt, seither sind immer wieder verschiedene Modelle hinzu gekommen. Das Neuheitenprogramm beinhaltet für 2019 vier verschiedene Wagenmodelle bereit, wobei zwei Güterwagen mit Epoche III-Beschriftung und einer mit Computernummer (Epoche IV) im regulären Programm erschienen. Ein weiteres Modell in der Ausführung der Epoche IV wird als Messemodell aufgelegt. Brawa liefert die Wagen in der gewohnten, robusten Plastikverpackung auf den Markt. Der UVP der Modelle liegt bei € 52,50.

Das Güterwagenmodell ist aus Kunststoff gefertigt und weist verschiedene Detaillierungen auf, wie man es bei Brawa gewohnt ist. Besonders in die Augen fallend sind die Gravuren des Wagenkastens, der durch vertikale und horizontale Sicken aufällt, aber auch die Lüfterschlitze jeweils an den beiden Endfeldern der Wagen. Verschiedene Anbauteile wie Leitern, Griffstangen, Trittstufen udgl. sind extra am Modell angesetzt und werten dieses optisch auf. Bereits werkseitig angesetzt sind Halterungen am Dach oder das Handbremsrad. Dagegen ist der Wagenboden im Vergleich zu anderen Modellen (Neukonstruktionen) sehr kahl wirkend. Dafür ist jedoch eine Kurzkupplungskulisse eingebaut.

Bilder 48394

Der Güterwagen gehört mit der aufgedruckten Computernummer der Epoche IV an. Die Fahrzeugnummer lautet auf 11 50 199 2 525-0, die Wagengattung auf Gags-v bzw. GGhms laut dem Bezeichnungsschema der vorherigen Epocheneinteilung. Im Revisionsraster stehen die Daten 4 REV Ebw 31.8.75.

Bilder 48395

Als Pendant dazu ist das Fahrzeug mit der DR-Wagennummer 15-55-15 und der Gattungsbezeichnung GGhrsz zu nennen. Auch dieses Modell ist feinst detailliert keinerlei bauliche Unterschiede auf. Die Revisionsdaten REV WFA 20.04.66 deuten auf das Abnahmedaten des Fahrzeuges hin.