Fleischmann 737215 / 737214: SBB Ae 6/6 bzw. Ae 610

Die Gotthardstrecke erfuhr gegen Ende der 1940er Jahre aufgrund des Wiederaufbaues einen enormen Mehrverkehr, welchen die bereits mehr als 30 Jahre alten Elloks nicht mehr bewältigten konnten. Da die damals gewählten Antriebskonzepte keine Zukunft mehr hatten, kam nur eine Neukonstruktion in Frage. Gefordert war eine besonders leistungsfähige Universallok mit zwei dreiachsigen Drehgestellen.

Für den Betrieb der Gotthardstrecke standen den SBB die drei Giganten Ae 8/14 und die vielfachsteuerbaren Ae 4/6 zur Verfügung. Diese beiden Typen waren also in der Lage, 770 t Anhängelasten bei acht Antriebsachsen über den Gotthard zu ziehen. Probleme an der Vielfachsteuerung der Ae 4/6 und oftmals höhere Zuggewichte wirkten sich sehr nachteilig auf die wirtschaftliche Betriebsführung aus, was mitunter eine unwirtschaftliche Lokdisposition erforderlich machte.

Die SNCF nahmen 1949/50 mehrere sechsachsige E-Loks in Betrieb. Dabei stellte die MFO und SLM Winterthur die CC 6051 als Erprobungsträger zur Verfügung. Erste Probefahren in Savoyen brachten vielversprechende Resultate, auf dessen Basis die Ae 6/6 entstand.

Darüber hinaus zeigten auch Probefahrten mit der BLS-Type Ae 6/8, daß eine sechsachsige Lok am vergleichbaren Lötschberg in der Lage war, Züge zwischen 400 und 600 t zu ziehen. Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für das Pflichtenheft der neuen Fahrzeugtype.

Es sollte also eine Universal-Elektrolokomotive mit zwei dreiachsigen Drehgestellen sein. Der Achsdruck war auf 20 t beschränkt. Als Maß der Dinge galt natürlich der Gotthard mit seiner 26 %o-Steigung und den teilweise bis 280 m engen Radien. Die Lok sollte dort einen 600 t schweren Zug bei 75 km/h mühelos befördern können; 750 t über den 21 %o-steilen Mont Cenis; auf Talstrecken mit 10 %o-Neigung sogar 1.450 t und in der Ebene 1.600 t. Als Höchstgeschwindigkeit wurden 125 km/h festgelegt.

In den Jahren 1952/53 wurden von der Schweizer Fahrzeugindustrie die beiden Prototypen Ae 6/6 11401 und 11402 abgeliefert. Sie wurden einer umfangreichen Erprobung unterzogen. Beide Loks waren zunächst für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h ausgelegt. Die starre seitliche Führung der Radsätze führte zu einer hohen Gleisbeanspruchung, was den Loks sehr schnell Ruf des „Schienenmörders“ einbrachte. Die Laufeigenschaften verbesserten sich erst mit dem nachträglichen Einbau einer seitlichen Federung an jeweils äußeren Drehgestellachsen. Beide Loks wurden 1978 der Serienlieferung angepaßt und galten bis dahin als „mißraten“.

Allerdings war der Gesamteindruck der Ae 6/6 derart beeindruckend, daß es zur Folgebeschaffung von 118 Serienloks in sechs weiteren Baulosen kam. In den Jahren 1955/56 und 1958 wurden jeweils zwölf Loks geliefert. 1958 bis 1960 und 1962/63 wurden jeweils weitere 24 Maschinen in Dienst gestellt. 26 Loks wurden in den Jahren 1964/65 in Betrieb genommen, und die Letztserie mit 20 Stück folgte 1965/66. Die Konstruktion der Ae 6/6 war derart überzeugend, sodaß diese Type als Vorbild für die ÖBB-Reihen 1010/1110 galt.

Der mechanische Teil besteht aus einem selbst tragenden Lokkasten in Schweißkonstruktion. Dieser umfasst die beiden Führerstände, den Maschinenraum und die Zug- und Stoßvorrichtung. Der Kasten stützt sich mittels vier Gleitschuhen auf die vier Doppelblattfedern ab, die sich bei jedem Drehgestell neben den mittleren Treibachsen befinden. Beide Drehgestelle sind mit Querkupplungen zwecks besseren Kurvenlaufs verbunden. Die Serienmaschinen sind für eine sitzende Bedienung ausgelegt, die beiden Prototypen wurden Anfang der 1970er-Jahre den Serienmaschinen angeglichen. Der elektrische Teil besteht aus der üblichen Dachausrüstung (2 Stromabnehmer, Dachleitung, Hauptschalter), den sechs im Drehgestell eingelagerten Fahrmotoren, der Trafo befindet sich in Fahrzeugmitte. Die Bedienung der Ae 6/6 erfolgt über ein Hochspannungsstufenschaltwerk mit 28 Stufen. Neben der pneumatischen Bremse wurde bei den Ae 6/6 eine sehr wirksame E-Bremse mit Rekuperation eingebaut.

Das Design der Ae 6/6 ist schlicht und nüchtern gehalten, die den Maschinen dennoch eine zeitlose Eleganz verleihen. An den Seitenwänden prangen in großen Lettern die Initialen „SBB“ und abwechselnd „FFS“ bzw. „CFF“. In der Fahrzeugmitte auf Höhe der Seitenfenster befand sich ursprünglich die Loknummer. Diese wurde in Zuge von Fahrzeugtaufen tiefer platziert und an diese Stelle wurden die Wappen montiert. An der Stirnfront wurde das Nationalsymbol, das Schweizer Kreuz montiert.

Die Ae 6/6 waren in den üblichen Unternehmensfarben der SBB abgeliefert worden. Der Lokkasten erhielte eine tannengrüne Lackierung, die Schneeräumer und die Drehgestelle waren zunächst hellgrau lackiert, später erfolgte die Lackierung in einem dunkleren Grauton.

Eine Besonderheit stellen die „Kantonsloks“ dar. Diese Lokomotiven erhielten Zierlinien aus Chrom mit dem bekannten „Schnäutzchen“ (stilisiertes Flügelrad) an der Front. Die Ae 6/6 11401 – 11425 wurden als von den Gotthard ausgehenden Kantonen zu Kantonloks umgestaltet. Es folgten dann die „Städteloks“ 11426 – 11450 als Kantonshauptorte. Die übrigen Maschinen wurden ebenfalls Städteloks, erhielten ein kleineres Frontwappen und trugen die Wappen anderer wichtiger Ortschaften. Eine Änderung dieser Einteilung erfolgte nach der Neugründung des Kantons Jura im Jahr 1979. Die Ae 6/6 11483 sollte das Wappen des jurassischen Bezirkshauptortes Porrentruy tragen. Dieses Wappen wurde dann bei der Re 4/4 II 11239 angebracht, sodaß diese Ae 6/6 kurzfristig zur 26. Kantonslok wurde.

Für Einsätze auf der Seetallinie erhielten dort eingesetzte Maschinen auf beiden Fronten zusätzliche Signalisierungsstreifen in den Farben orange und gelb. Damit sollte die Eisenbahn gegenüber dem Straßenverkehr eine bessere Sichtbarkeit erreicht werden.

Seit 1984 hielt bei den Ae 6/6 auch die feuerrote Farbgebung Einzug. Zahlreiche Loks wurden im Rahmen von Hauptrevisionen R3 umlackiert.

Die Aufspaltung der SBB in mehrere eigenständige Unternehmensbereiche brachte eine Zuteilung der Maschinen auf verschiedene SBB-Divisionen. SBB Cargo hat seine Fahrzeuge sodann optisch erkennbar gemacht, indem diese Fahrzeuge nicht nur die neue Betriebsnummer Ae 610 erhielten, sondern auch im bekannten Unternehmensdesign gestaltet wurden. Das Farbschema wurde in rot/blau mit dem Schriftzug „cargo“ abgewandelt.

Modellvorstellung

Fleischmann hat die Ae 6/6 bereits im Jahr 2008 als Neukonstruktion angekündigt und bislang verschiedene Ausführungen produziert. Im Neuheitenblatt von 2017 hat der Hersteller die Überarbeitung der Gotthard-Lok angekündigt, bei der technische und optische Verbesserungen versprochen wurden.

Zur Modellvorstellung gelangt die überarbeitete Ausführung der Gotthardlok als Ae 610 im Design von SBB Cargo, die der Hersteller mit den Winterneuheiten 2018/2019 angekündigt hat. Im Fleischmann-Sortiment wird die Lokomotive unter den Artikelnummern 737215 (UVP € 199,90 – Analog-Variante) und 737295 (UVP € 284,90 – Soundlok, Digital-Variante).

Verpackung

Die SBB Ae 6/6 wird in der üblichen Fleischmann-Blisterbox ausgeliefert. Das Modell liegt paßgenau im Plastikeinsatz und wird neben dem Oberteil der Blisterbox noch zusätzlich durch eine darauf liegende Plastikfolie geschützt. Dem Modell liegen als Zurüstteile geschlossene Frontschürzen bei, die bei Bedarf gegen die offene getauscht werden können. Ansonsten ist das ausgelieferte Modell sofort einsatzbereit. Die Betriebsanleitung ist wieder auf dem Kartoninlet abgedruckt, weiter liegen bei: das Ersatzteilblatt und die Garantieerklärung.

Technik

Die technischen Komponenten befinden sich unter dem Lokgehäuse. Zum Abnehmen des Lokgehäuses sind zuerst die Puffer herauszuziehen, erst dann läßt sich das Gehäuse nach oben abziehen. Das Innenleben der Lok zeigt das bewährte Antriebskonzept des Herstellers: ein im Fahrzeugrahmen platzierter Mittelmotor mit einer großen Schwungmasse unterhalb der Platine treibt die Lokomotive an. Das Drehmoment wird über die verlängerten Motorwellen und der aufgesetzten, schräggenuteten Welle auf das Stirn- und Schneckenzahnradgetriebe übertragen. Angetrieben werden jedoch nur vier Achsen, und zwar jeweils die äußeren pro Drehgestell. Die Mittelachsen der Drehstelle sind als gefederte Laufachsen ausgeführt. Die Stromaufnahme erfolgt über alle Achsen. Die beiden Haftreifen sind jeweils einseitig auf den Radsätzen 3 und 4 eingesetzt. Die Neuauflage erhielt eine Kurzkupplungskinematik nach NEM 355 verpasst. Fleischmann liefert das Modell serienmäßig mit der N-Standardkupplung aus. Die Fahrzeugplatine enthält eine Digital-Schnittstelle nach NEM 661.

Fahrverhalten

Das Eigengewicht beträgt 78 Gramm. Die Vorbildgeschwindigkeit beträgt 125 km/h. Messungen bei 12 V Gleichstrom ergaben einen umgerechneten Wert von ca. 120 km/h. Die berechnete Modellgeschwindigkeit ist gegenüber der Vorbildgeschwindigkeit um ca. vier % zu niedrig, gegenüber dem NEM-Wert – unter Berücksichtigung der Erhöhung um 50 % – ist sie sogar um ca. 54 % zu niedrig.

Optik

Obwohl die Erstkonstruktion schon ein sehr ansehnliches und vorbildgerechtes Modell war, hat der Hersteller bei der Überarbeitung noch eines darauf gesetzt und Verbesserungen vorgenommen. Im Prospekt werden u. a. freistehende Griffstangen genannt, die aber an der Außenhaut des Gehäuses nur angespritzt und erhaben dargestellt sind. Diese sind zwar nicht freistehend, machen sich aber allemal optisch besser als nicht maßstäblich getroffene Lösungen.

Das Lokgehäuse ist ungeachtet dessen mit tiefen und zahlreichen Gravuren versehen. Der leichte Kastenknick auf der Höhe der Führerstandsrückwand ist ebenso nachempfunden wie die feine Darstellung der in den Seitenwänden integrierten Lüftungsgitter. Die Fenster sind paßgenau in die Kastenform eingesetzt und weisen teilweise feine, silberne Fensterstege auf. Erhaben dargestellt sind auch die UIC-Dosen sowie der Wartungsdeckel mit seinen filigran ausgeführten Löchern an den Fahrzeugfronten. Das frontseitige Umlaufblech ist glatt ausgeführt.

Das Dach ist detailreich nachgebildet, wobei vor allem die zierliche Dachleitung und die Isolatoren auffallen. Die Dachfelder zeigen Nachbildungen von Nieten, aber auch die seitlichen Dachstege sind mit Trittschutz (Riffelmuster) versehen. Die beiden Dachaufbauten weisen angedeutete Lufteinlässe auf. Die beiden Scherenstromabnehmer tragen schmale SBB-Wippen, zudem ist im Stromabnehmer der optisch auffällig große Antrieb eingesetzt.

Die Drehgestelle mit ihren aufwendigen Andreaskreuzen zeichnen sich durch eine optische Tiefenwirkung aus und sind dreidimensional durchgebildet.

Bedruckung und Lackierung

Das vorliegende Modell ist sauber lackiert, es gibt auch keine keine Ausfransungen bei den Farbübergängen. Die Anschriften zeigen eine linierte Struktur, die einer Orangenhaut gleichzusetzen sind. Das Modell verkörpert das Erscheinungsbild der Epoche V. Die Lok trägt keine UIC-Nummer, dafür die Ausführung als Computernummer, und zwar Ae 610 439-2 und das Wappen von Schaffhausen. Die Anschriften am Fahrzeugrahmen sind von unterschiedlicher Qualität, manche sind einwandfrei zu lesen, andere verschwommen. Als letztes Untersuchungsdatum ist der 17.09.03 angeschrieben.

Beleuchtung

Die überarbeitete Lok wird mit LED illuminiert. Die Lok bildet den Lichtwechsel nach den Schweizer Vorschriften ab und leuchtet richtungsabhängig weiß und rot.

Bilder

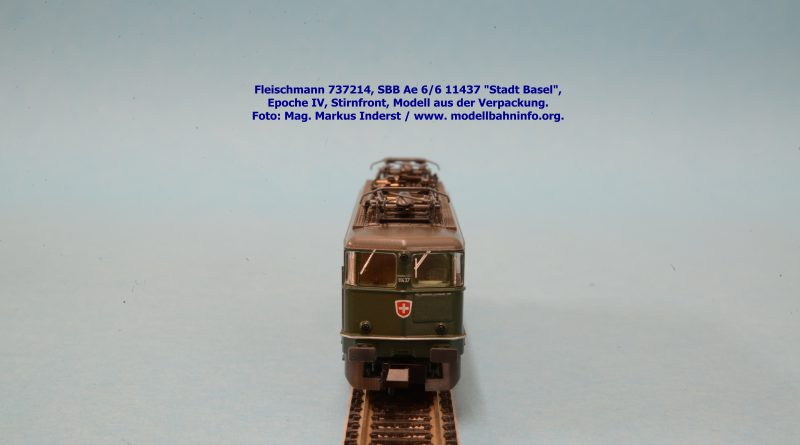

Modellvorstellung 737214

Im Neuheitenblatt von 2019 listet Fleischmann als Variante zur Ae 6/6 eine Ausführung als Städtelok an. Der Hersteller hat dabei die Ae 6/6 11437 mit dem Städtewappen von der „Stadt Basel“ ausgewählt und umgesetzt. Das Modell wird kastenmäßig im Urzustand produziert und ist im Depot Zürich beheimatet. Als letzte Untersuchungsdaten stehen am Rahmen die Daten R1 Be 27.11.85, womit das Modell sich zeitlich Ende der Epoche IV bzw. zum Beginn der Epoche V einreiht.

Bilder