Brawa 48935 / 48942 / 48943 / 48948 / 49600 / 49601 / 49607 – Kesselwagen

Die Waggonfabriken Köln-Deutz und Uerdingen entwickelten in den Jahren 1939/40 jeweils einen vierachsigen Kesselwagen in Leichtbauweise. Das Militär war an der Entwicklung maßgebend beteiligt, indem sich diese mit den neuen Kesselwagen erhoffte, den Nachschub an Unmengen an Rohöl zu sichern. Um aber das begrenzte Stahlkontingent maximal ausschöpfen zu können, wurde die Leichtbauweise umgesetzt. Diese Material schonende Vorgangsweise wirkte sich jedoch in der Langlebigkeit der Fahrzeuge negativ aus. Beide Hersteller haben Wagen mit selbsttragenden Kesseln entworfen. Während Köln-Deutz es bei den Kopfstücken beließ, hatte die Uerdinger Bauart zusätzlich Längsträger aus abgekanteten Profilen, die bei der Aufnahme der Längsdruckkräfte mitwirken sollten. Ident waren bei beiden Bauarten die Hauptabmessungen:

- LüP 12.400 mm

- Drehzapfenabstand 6.600 mm

- Kesselvolumen 63 m³

Die gedrungene Bauart führte jedoch zu hohen Achs- und Meterlasten, was sich infolge des schlechten Oberbaus als nachteilig erwies. Man behalf sich darin, die Kesselwagen nicht gänzlich zu füllen. Die verwendeten Drehgestelle wiesen einen Achsstand von 2.000 mm auf und waren aus Preßblech hergestellt.

Der Bau der Kesselwagen erfolgte bis 1945. Die Wagen wurden bei der Wifo und den Ölvereinen zur Versorgung der Wehrmacht eingestellt. Mehrere europäische Hersteller haben die Bauform in überarbeiteter Form nach dem Zweiten Weltkrieg weitergebaut, wobei 1955 eine Serie von fast 500 Stück an das United States Transportation Corps (USTC) geliefert wurde. Sehr viele Wagen waren infolge der Kriegswirren als Verluste abzuschreiben, dennoch blieben viele Wagen in mehreren Nachfolgestaaten stehen und gingen in das Eigentum der nachfolgenden Bahnverwaltungen über. Die in Westdeutschland stehen gebliebenen Wagen wurden von der Wifo 1951 an die VTG übertragen. Weitere Mineralölfirmen setzten solche Kesselwagen als Privatwagen ein. Der in Ostdeutschland bei der DR verbliebene Bestand wurde langfristig vermietet. Die Wagenbauart war noch bis in die 1990er Jahre im Einsatz, wurden nach ihrem Ausscheiden oftmals als Bahndienst- oder Bahnhofswagen weiterverwendet.

Bis in die Mitte der 1950er Jahre war aber weiterhin die Kohle dominierend in der Energieversorgung. Zahlreiche Zechen, vor allem im Ruhrgebiet, versorgten das gesamte Land mit dem unentbehrlichen Brennstoff. Die Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik Deutschland und eine Ölschwemme auf den Weltmärkten bildeten die Grundlage für eine ab 1953 erfolgende rasante Umgestaltung des deutschen Energiesektors. Betrug der Mineralölverbrauch in Westdeutschland 1950 rund vier Millionen Tonnen, so hatte dieser sich bis 1955 auf 9,7 Mio. t mehr als verdoppelt und bis 1960 noch einmal verdreifacht auf über 28 Mio. t. 1973 war dann die Spitze bei 147 Mio. t erreicht. Von da an nahm der Verbrauch mit konjunkturellen Schwankungen langsam wieder ab auf aktuell ca. 110 Mio. t im letzten Jahrzehnt.

Diese beeindruckenden Zahlen bedeuteten auch für die Logistiker der Mineralölfirmen eine Herausforderung. Die Raffinerien – bislang entweder auf den deutschen Ölfeldern oder an den Küsten angesiedelt – wurden in die Verbrauchsräume verlegt. Die Rohölzufuhr erfolgte ab den Seehäfen über ein System von Pipelines. Die bisherige Gepflogenheit, den Groß- und Einzelhandel direkt ab Raffinerie zu beliefern, konnte auf Dauer nicht beibehalten werden. Bis in die 1970er Jahre entstand ein flächendeckendes Netz von Großtanklagern, das direkt mit dem Binnenschiff oder mit Ganzzügen der Eisenbahn beliefert wurde. Die Feinverteilung in der Fläche übernahmen dann Straßentankwagen. Die Eisenbahn konnte über die Jahre, auch Dank der Gewährung von Ausnahmetarifen, einen Anteil von ca. 25 bis 35 Prozent der Fertigprodukttransporte für sich verbuchen.

Im Gegensatz zu den festen Brennstoffen, bei der die Bahn auch meist die Wagen stellt, erfolgt der Abtransport von Mineralölen in Privatkesselwagen. Bis Mitte der 1930er Jahre beschafften die Mineralölfirmen diese Wagen überwiegend auf eigene Rechnung. Im Zuge der Aufrüstung wurden sehr viele Wagen von staatlichen Stellen beschafft und von diesen der freien Wirtschaft mietweise überlassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Arbeitsteilung im Wesentlichen beibehalten, nur das an Stelle des Staates jetzt private Vermietgesellschaften die Beschaffung übernahmen. Bis Ende der 1960er Jahre hatten die Ölgesellschaften ihren eigenen Wagenpark fast komplett durch Mietwagen ersetzt.

Bereits die ersten bekannten Kesselwagen für Mineralölprodukte wiesen die charakteristischen Merkmale auf, die sich bis heute erhalten haben: ein liegender, zylindrischer Transportbehälter mit oben liegenden Domen zum Befüllen und in der Sohle befindlichen beidseitigen Endleereinrichtungen. Auch wenn bereits während des Ersten Weltkrieges die ersten geschweißten Behälter ausgeliefert wurden, war der genietete Kessel bis in die Mitte der 1930er Jahre die Regel. Der Behälter ruhte in zwei Sattelböcken, die über den Hauptquerträgern auf dem Untergestell auflagen. Das Untergestell basierte in der Regel auf den Zeichnungen der zweiachsigen offenen Güterwagen der einstellenden Bahnverwaltung.

Auch wenn die Kesselwagen alle recht ähnlich aussahen, waren die Hauptabmessungen der Behälter sehr unterschiedlich. Auch die Ausrüstung, vor allem die Endleereinrichtung, war oft Hausmarke und stand somit dem freizügigen Einsatz im Wege. Ende der 1920er Jahre setzten Bestrebungen ein, die Kette der Mineralöllogistik zu rationalisieren, d. h. die Tanklager und die Eisenbahn- sowie Straßentankwagen zu standardisieren.

Im Bereich der Kesselwagen entstand ein Typenprogramm basierend auf sieben Kesseldurchmessern und zwei Kessellängen. Fünf Varianten fanden für Mineralölkesselwagen Verwendung. Diese deckten die Hauptladegruppen Benzin, Heizöl und Diesel sowie Bitumen ab. Vereinheitlicht wurden auch Entleereinrichtungen, Dome und Heizstutzen. Diese Normwagen wurden in großen Stückzahlen bis Anfang der 1950er Jahre gebaut. Die ab Mitte der 1950er Jahre gebauten Wagen übernahmen aus dieser Norm lediglich die Anbauteile. Durch die Vergrößerung der Achsfahrmasse konnten die Behältervolumen vergrößert werden. Deren Abmessungen waren in den Normen allerdings nicht festgelegt, da sie für den Einsatz der Wagen von untergeordneter Bedeutung waren. Ab Mitte der 1960er Jahre wurden die Normen überarbeitet. Für den Mineralölbereich wurden ausschließlich Drehgestellwagen vorgesehen. Drei Typen mit festgelegten Kessel- und Untergestellmaßen wurden entwickelt. Seitherige Fortschreibungen der Normen betreffen nur noch die Ausrüstung der Wagen.

Bis Ende der 1930er Jahre kamen fast nur zweiachsige Wagen zum Einsatz. Anfang der 1940er Jahre entstand ein Typenprogramm für Mineralölkesselwagen, bei dem auch zwei Drehgestellvarianten für leichte Produkte wie Benzin und Benzol sowie für mittlere und schwere Destillate wie Heizöl und Bitumen entwickelt wurden. Mitte der 1960er Jahre lief die Beschaffung zweiachsiger Mineralölkesselwagen aus. Der große Überhang an zweiachsigen Kesselwagen veranlasste die Vermietgesellschaften VTG und EVA in den Jahren 1967 bis 1975, einige hundert dieser Wagen in Drehgestellwagen umzubauen. Seit Anfang der 1970er Jahre ist der Transport von Mineralölen eine Domäne der Drehgestellwagen. Zweiachser konnten sich lediglich in einigen Bereichen mit kleinem Transportvolumen – u. a. Schmier- und Altöle sowie zur Militärversorgung – noch bis zur Jahrtausendwende eine Nische bewahren.

Modellvorstellung

Brawa überraschte vor einigen Jahren mit der Neukonstruktion dieser Kesselwagen und hat von Beginn an sehr attraktive Varianten aufgelegt. Noch überraschender war jedoch der von Beginn an sehr günstige UVP für diese vierachsigen Kesselwagen, der für ein Brawa-Modell in dieser Detailierung als wahre Occasion zu bewerten war. Dementsprechend haben sich die bisherigen Kesselwagen wie warme Semmeln verkauft.

Das Neuheitenprogramm 2018 sieht auch für dieses Modellbahnjahr weitere Varianten dieser Güterwagen vor. Acht verschiedene Modelle der Bahnverwaltungen DB, ÖBB, SNCF und DR der Epochen III und IV werden zum UVP von jeweils € 37,50 angeboten. Stellvertretend dafür werden drei verschiedene Wagen unten präsentiert.

Brawa liefert die Kesselwagen in der bekannten und robusten Verpackung aus, dem ein Zurüstbeutel beigelegt ist. Darin befinden sich die Teile für die Bremsschläuche und die Kupplungshaken. Die Modelle sind aus Kunststoff gefertigt und weisen viele Detailierungen auf, wobei gerade die Anbauteile sehr filigran ausgeführt sind. Die Griffstangen der Verschieberplattformen und der Dachreelings sind aus einem robusten Kunststoff gefertigt. Der Dachsteg ist als Holzlatte nachempfunden, die Domverschlüsse sind durchbrochen dargestellt. Die Drehgestelle sind dreidimensional durchgebildet, an der Fahrzeugunterseite ist die Bremsanlage komplett ausgebildet.

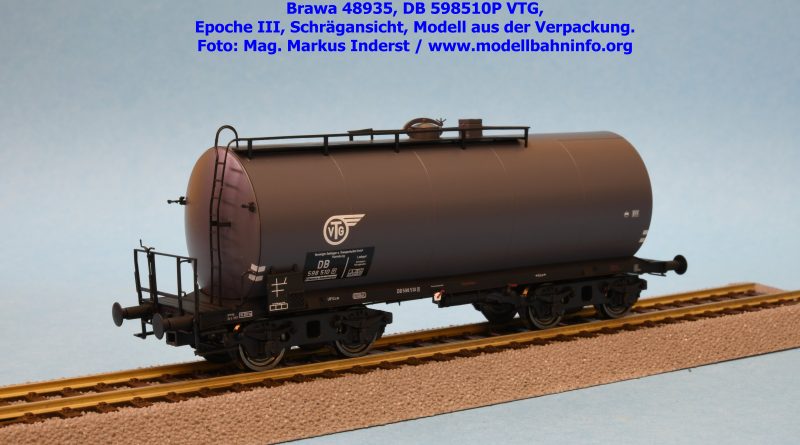

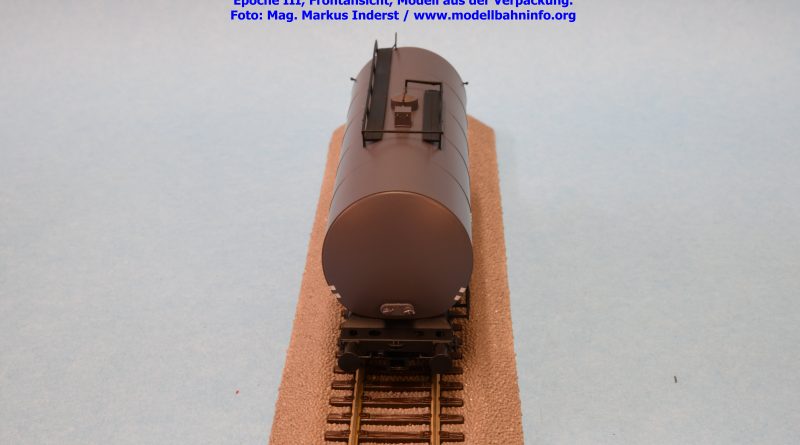

Bilder 48935

Als weitere VTG-Variante mit dem alten Firmenlogo erschien dieser Kesselwagen mit der Betriebsnummer 598 510P. Heimatbahnhof ist Hamburg-Rothenburgsort. Als letzte Untersuchungsangaben stehen im Revisionsraster die Angaben REV 403 6.9.57.

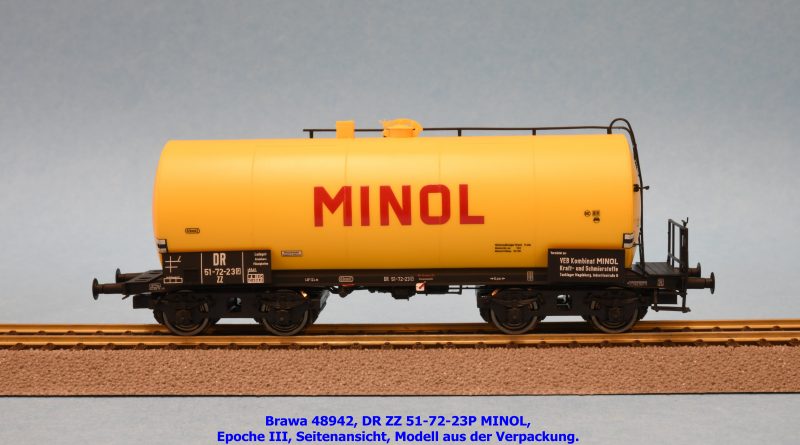

Bilder 48942

Als Vertreter der Deutschen Reichsbahn erschien dieser Kesselwagen mit der Aufschrift „MINOL“. Die Betriebsnummer lautet auf 51-72-23P, womit der Wagen zur Epoche III gehört. Der Privatwagen gehört dem VEB Kombinat MINOL, Kraft- und Schmierstoffe mit Sitz in Magdeburg. Als Heimatbahnhof ist Madgeburg-Rothensee angeschrieben. Die letzte Untersuchungsangaben weisen die Daten 2 REV NSW 18.1.60 aus.

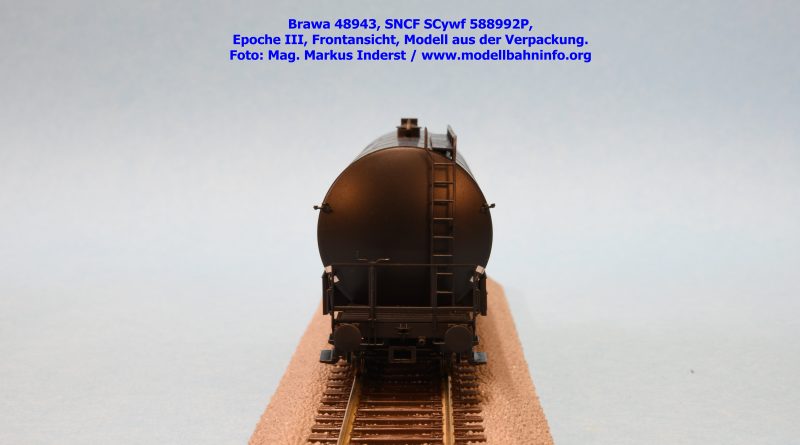

Bilder 48943

Als dritter Wagen im Bunde wird der bei SIMOTRA eingestellte Kesselwagen der SNCF vorgestellt. Der Privatkesselwagen weist die Gattungsbezeichnung SCywf auf und hat die Betriebsnummer 588 992P. Die Revisionsangaben des komplett schwarz lackierten Wagens lauten auf REV 2UBS 28-8-55 auf.

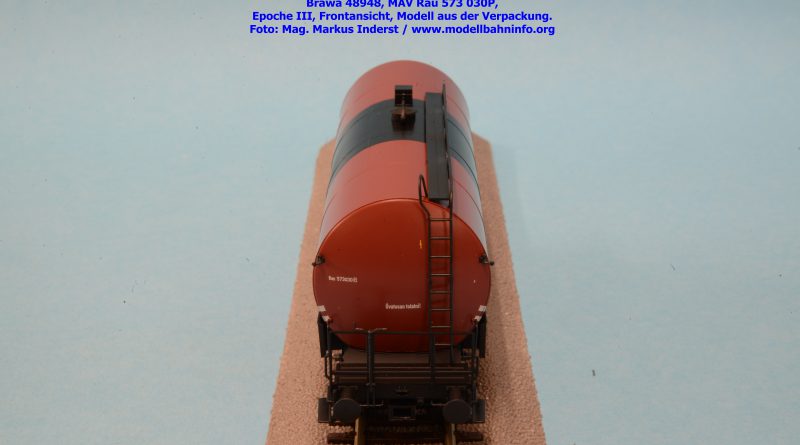

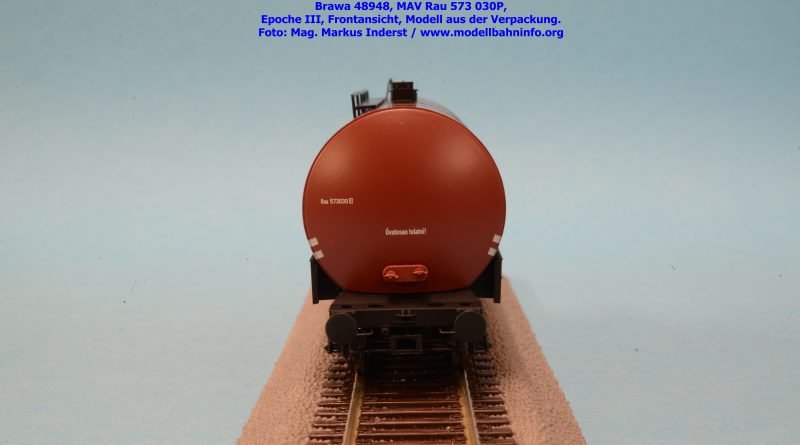

Modellvorstellung 48948

Dieser rotbraun/schwarz-lackierte Kesselwagen stellt die Erstausführung eines Modells mit MAV-Beschriftung dar. Der Privatwagen wurde von der Firma Almásfüzitöi Köolajipari Vállalat eingestellt und weist die Betriebsanschriften Rau 573030P auf. Das Untersuchungsdatum REV Db 30.3.57 weist auf einen Wagen der Epoche III hin. Brawa hat für den Kesselwagen einen UVP von € 39,50 festgelegt.

Bilder

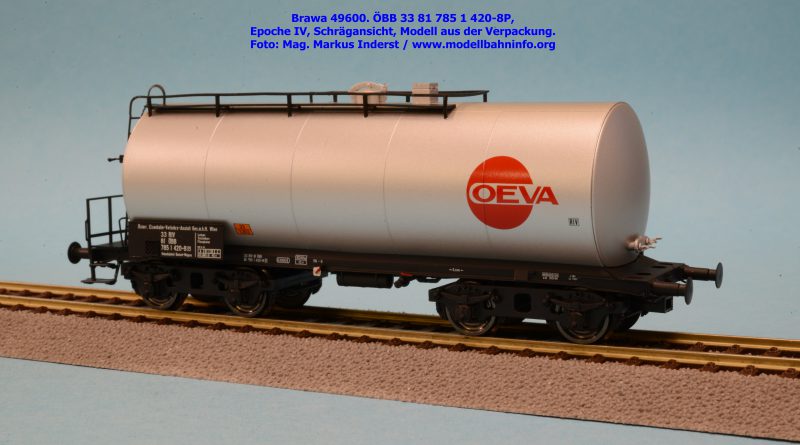

Modellvorstellung 49600

Ebenfalls als Neuheit 2019 ist dieser von der OEVA eingestellte Kesselwagen zu nennen. Der Kesselwagen ist mit der Betriebsnummer 33 81 785 1 420-8P beschriftet und mit den Revisionsdaten REV Dw 22.6.82 versehen.

Bilder

Modellvorstellung 49601

Der Kesselwagen der Fa. Shell ist bei der SBB eingestellt. Der Epoche-III-Wagen weist die Betriebsnummer 531077P auf und wird als Spezialwagen für Benzin, Petrol und Mineralöl geführt. Mit den Revisionsdaten REV MÖ 5.7.57 reiht sich das Modell in die frühe Zeit der Epoche IIIb ein. UVP € 39,50.

Bilder

Modellvorstellung 49607

Im Brawa-Neuheiten-Express 9/2020 ist dieser vierachsige Kesselwagen enthalten, welcher zum UVP von € 39,90 angeboten wird. Der Kesselwagen ist als Privatwagen bei der DB eingestellt und mit der Wagennummer 565 287P mit dem Heimatbahnhof Dollbergen angeschrieben. Einstellendes Unternehmen ist die Deutsche Gasolin Nitag AG in Hannover. Im Revisionraster finden sich die Anschriften REV FK 27.01.57.