Brawa – G10-Familie

Um die Kompatibilität von Wagen verschiedener Länderbahnen zu erhöhen und damit deren Austausch zwischen den einzelnen Bahnen und die Ersatzteilhaltung zu vereinfachen, wurde 1909 der Staatsbahnwagenverband gebildet. Dieser Verband gab Musterblätter für verschiedene Güterwagenbauarten heraus. nach denen die Wagen gebaut werden sollten.

Ein Jahr nach der Gründung des Verbands entstanden 1910 die ersten Exemplare des hier vorgestellten gedeckten Güterwagens der Bauarten G(n) Kassel, München und Karlsruhe (G 10, Gklm 191). Die Wagen wurden zunächst ohne Bremse gefertigt und entsprachen dem Musterblatt A 2.

Wagen mit einer Druckluft- und einer Handbremse erschienen bereits ein Jahr später. Das Musterblatt A 2 lehnte sich sehr stark an das preußische Blatt IId8 an, nach dem noch die Vorgänger der Bauart G Hannover und Stettin (G 02) gefertigt worden waren. Die beiden Bauarten unterscheiden sich besonders durch die verschiedenen Untergestelle. Beim G 10 konnte damit die Tragfähigkeit von 15,75 t auf 17,5 t erhöht werden.

Mit über 121.000 Exemplaren war der G 10 der am meisten gebaute gedeckte Güterwagen der deutschen Eisenbahnen. Er wurde bis 1927 produziert.

Die zweiachsigen Wagen hatten Radsätze mit Gleitlagern. Die Achshalter waren an das Untergestell genietet. Elflagige Blatttragfederpakete mit einfachen Schaken stellten die Verbindung zwischen den Lagergehäusen und dem Untergestell her. Viele Wagen hatten eine Kunze-Knorr-Güterzugbremse der Bauart Kk-G, bei der ein Bremszylinder seine Kraft über ein Gestänge und die einfachen Bremsklötze auf die Radsätze übertrug.

Einige dieser Wagen hatten zusätzlich eine Handbremse, die vom erhöhten Bremserhaus aus bedient werden konnte, das sich an einer Stirnseite befand. Das war nach dem damaligen Stand der Technik eine Handbremse. Der Bremser fand seinen Platz in einem erhöhten Bremserhaus, von dem aus der gesamte Zug zu überblicken war. Auf Pfeifsignale von der Lokomotive wurden die Bremsen angezogen oder gelöst. Es gab auch Wagen ohne eigene Bremsanlage. Diese „Leitungswagen“ verfügten nur über eine Druckluft-Durchgangsleitung.

Die Wagen wurden mit normalen Schraubenkupplungen und Zughaken untereinander und mit der Lokomotive verbunden. Als Stoßvorrichtung wurden zunächst Stangenpuffer ein gebaut, die später gegen Hülsenpuffer mit Ringfedern ausgetauscht wurden. Beide Bauarten hatten runde Pufferteller.

Das Untergestell bestand aus verschiedenen Profileisen, die zu einem stabilen Rahmen verbunden waren. Bei den Wagen mit Bremserhaus ragte der Pufferträger an einer Stirnseite über das Kastengerippe hinaus.

Der Wagenkasten setzte sich aus einem genieteten Gerippe aus verschiedenen Stahlprofilen zusammen. Eingenietete Dreiecksbleche verstärkten die Tür- und Eckrungen oben und unten. Das Gerippe war von innen mit waagerechten Brettern verkleidet. Mit Bitumen getränkte Stoffbahnen waren als Eindeckung über die flache Dachkonstruktion aus Holzprofilen gespannt.

Zum Be- und Entladen hatten die Wagen auf jeder Seite eine einflügelige Schiebetür. Sie bestand aus einem Metallrahmen und war mit Holz verkleidet. Unten war sie auf Rollen gelagert, die auf einer Stahlschiene liefen. Oben war nur eine Halteschiene vorhanden. Unter den Türen waren Trittbretter aus Holz zu finden.

Öffnungsfähige bzw. mit Lamellen verschlossene Lüftungsöffnungen sorgten für den Luftaustausch zwischen Innen- und Außenraum. Bei der Ablieferung hatten die Wagen noch keine diagonalen Verstärkungen am Gerippe. Die Endfeldverstärkungen wurden erst bei der Deutschen Reichsbahn eingebaut, weil sich Zuggewichte und Geschwindigkeiten erhöht hatten und die Wagen deshalb höher beansprucht wurden.

Einige Wagen hatten eine erhöhte Zahl von Lüftungsklappen. Sie dienten bevorzugt dem Transport von Obst und Gemüse. Allerdings zeigte sich rasch, dass die Klappen nicht nötig waren, deshalb wurden sie wieder ausgebaut.

Die Konstruktion des Wagens war vielfach auf tarifliche Bedingungen einerseits und technische Gegebenheiten andererseits zurückzuführen, wobei es sich hierbei um einen Wagen mit gleichen Abmessungen und Ladegewichten handelte. Die Wagen hatten eine Radstand von 4,5 m und eine Länge über Puffer von 9,3 m. Die ungebremsten Wagen hatten ein Ladegewicht von 15 t, später sogar 17,5 t und eine Bodenfläche von 21 m².

Um den Bedarf an Personenwagen zu befriedigen, wollte die DR 1938 in einige Wagen Sitzbänke einbauen. Die Fahrzeuge wurden entsprechend vorbereitet und beschriftet. Die Wagen aus dem Gattungsbezirk Karlsruhe hatten eine Druckluft- und eine Handbremse.

Nach dem zweiten Weltkrieg waren die Wagen so abgewirtschaftet, dass sie aufgearbeitet werden mussten. Dabei wurden der Wagenkasten neu verbrettert und das Bremserhaus gekürzt bzw. Handbremse und Haus ganz abgebaut. Zwischen Bremserhaus und Wagendach hatte sich nämlich Feuchtigkeit angesammelt, die die Dächer dort schnell verrotten ließ. Wagen mit abgebautem Bremserhaus hatten aber weiterhin den Überstand des Untergestells auf der Bremserhausseite.

In der DDR wurden die Wagen auch zur Beförderung von Expressgut, Post, Gepäck und Tieren herangezogen. Mit losen Schüttgütern durften die Wagen allerdings nicht beladen werden.

Bei der Deutsche Bundesbahn (DB) begann Mitte der 1950er Jahre ein groß angelegtes Umbauprogramm für die gedeckten Güterwagen. Dabei wurden vor allem die noch ca. 35.000 vorhandenen G 10 eingebunden. So entstanden aus ihnen die Umbauwagen der Bauarten Gms 54 (GIs 205) und Gmms 60 (Gs 216).

Mehr als 5.000 Wagen bekamen mit der Bezeichnung Gklm 191 UIC-gerechte Beschriftungen und Fahrzeugnummern. Die DR der DDR bezeichnete ihre Wagen ebenfalls als Gklm. Nachdem die noch vorhandenen G 10 von der DB bis 1976 komplett ausgemustert wurden, blieben viele von ihnen als Dienst- oder Bahnhofswagen erhalten. Dabei wurden sie an die ihnen zugedachten Aufgaben angepasst. So bekamen viele Bauwagen u. a. eine Inneneinrichtung, Fenster, eine elektrische Beleuchtung (oft auch eine Außenbeleuchtung) und eine Heizung. An manchen wurden unter dem Untergestell Behälter zur Aufnahme von Werkzeug und Material aufgehängt.

Während die Bahnhofswagen meist ihre ursprüngliche Farbe behielten, wurden die Dienstwagen grün gestrichen. Ähnlich verfuhr die Deutsche Reichsbahn mit ihren G 10. Sie wurden eben falls zu Dienstwagen umfunktioniert und dabei grün lackiert. Einige G 10 wurden von privaten Einstellern übernommen. So hatte die Brauerei „Kulmbacher Reichelbräu“ mit den Nummern 21 80 080 0 741-9 P und 21 80 080 0 752- 6 P zwei Bierwagen in ihrem Bestand, die aus ehemaligen G 10 entstanden waren. Die weiß lackierten Wagen trugen einen großen Schriftzug der Brauerei. Einige G 10 haben bei Museumsbahnen bis in die heutige Zeit überlebt und werden meist als „Versorgungs- und Vorratswagen“ eingesetzt.

Die Deutsche Bundesbahn hatte Anfang der 1950er Jahre noch fast 40.000 Dedeckte Güterwagen der Verbandsbauart im Bestand. Der zu dieser Zeit häufigste Gedeckte Güterwagen erhielt bei der DB ab 1951 die neue Wagenbezeichnung G 10. Zwar waren die Wagen verstärkt worden, um die Belastungen durch Einbau von Druckluftbremsen und durch die erhöhten Geschwindigkeiten aufzufangen. Die Wagen der Ursprungsausführungen waren aber noch bis zum Schluß im Dienst, vielfach auch ungebremst, weshalb diese nur eine durchgehende Luftleitung besaßen und somit als „Leitungswagen“ bezeichnet wurden.

Zahlreiche dieser Wagen der Verbandsbauart verblieben nach dem Zweiten Weltkrieg in der sowjetisch besetzten Zone und kamen dann zur Deutschen Reichsbahn. Die Wagen erhielten dort die Schlüsselnummer 05. Selbst Mitte der 1960er Jahre waren für die Wagen noch ein Nummernkreis von immerhin 9.000 Fahrzeuge reserviert.

Die Gedeckten Güterwagen der Verbandsbauart kamen nach dem ersten und dem Zweiten Krieg auch in die Schweiz. Im Zweiten Weltkrieg dienten die Fahrzeug der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Arzneien. Die Wagen in der Schweiz waren vielfach für das Rote Kreuz im Einsatz.

Modellvorstellung

Brawa führt die Modelle der Gedeckten Güterwagen der Verbandsbauart schon seit mehr als einem Jahrzehnt im Sortiment, und das bisherige Produktionsprogramm bestätigt die Tatsache, daß man von diesem „Standardwagen“ nicht genügend verschiedene Ausführungen produzieren kann. Deshalb finden sich immer wieder interessante Farb- und Beschriftungsvarianten Aufnahme ins Neuheitenprogramm und ergänzen die bisherigen Bestände.

Die aktuellen Modelle werden genauso wie alle anderen Fahrzeuge in der bekannten und robosten Plastikverpackung ausgeliefert. Das Modell ist paßgenau und transportsicher in entsprechenden Plastikeinlagen. Zum Lieferumfang gehört auch ein Zurüstbeutel. Das Neuheitenprogramm sah wiederum mehr als ein Dutzend neuer Modellvarianten vor, wobei durch die Vielfalt sehr viele Märkte bedient werden können. Der UVP der Modelle der G 10-Familie beträgt aktuell € 39,90.

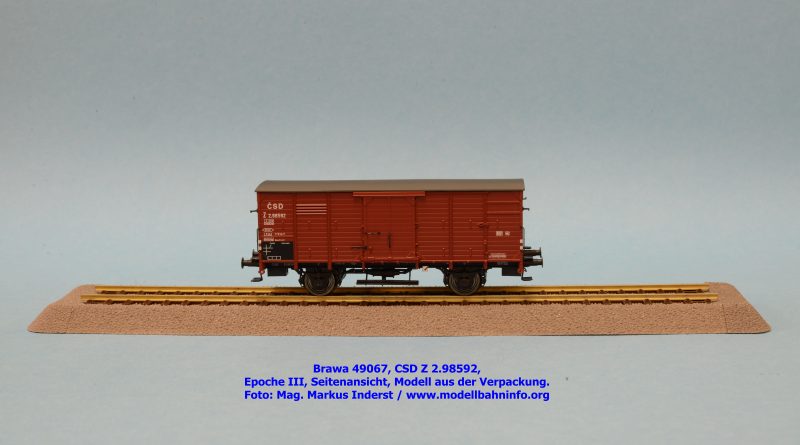

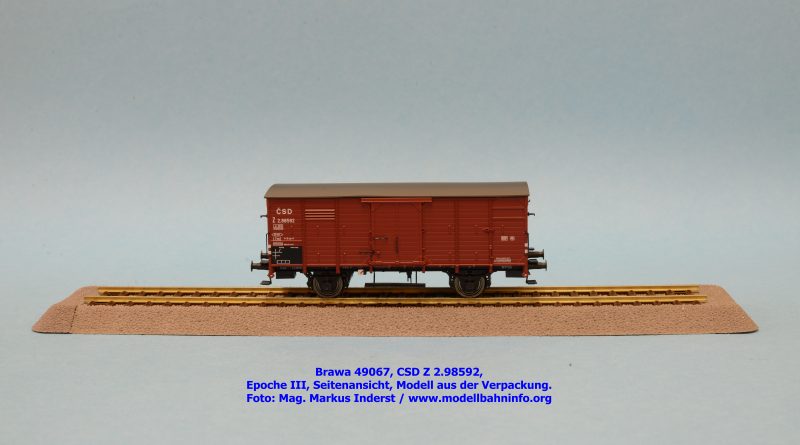

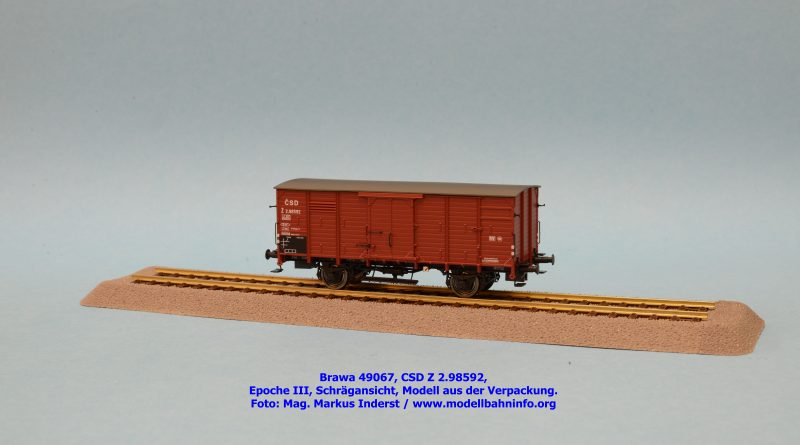

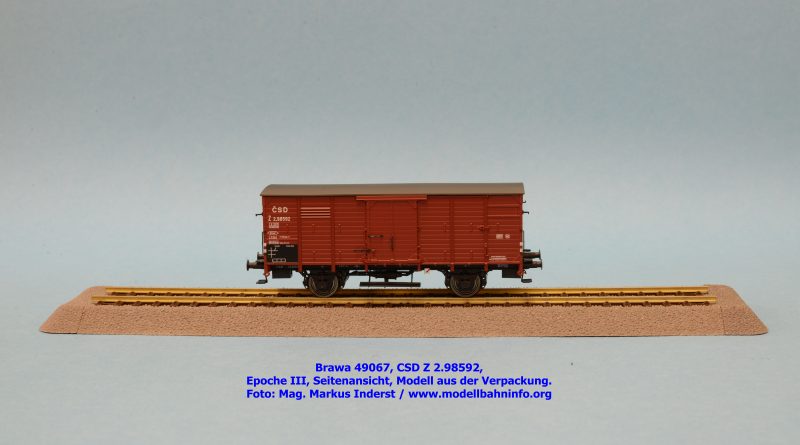

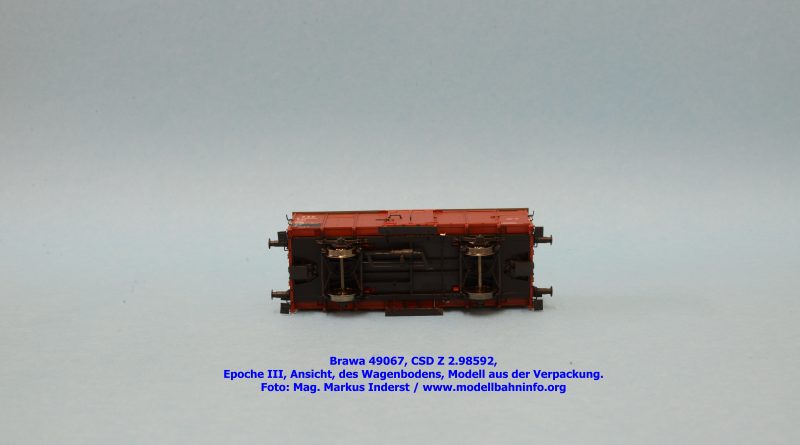

Brawa 49067

Modellbahnhersteller haben bei Neuentwicklung sehr gerne nur die eigenen Modelle des Heimatlandes im Auge gehabt und dabei auf die Vielfalt der Vorbilder verzichtet. Gerade die Öffnung der Grenzen sowie der Wegfall des Eisernen Vorhanges ermöglichte die Generierung neues Wissens und Kundengruppen. Umso erfreulicher ist es, wenn auch bekannte Güterwagentypen im Design der Nachfolgebahnen nach dem Zweiten Weltkrieg erfaßt werden und damit entsprechende Ausführungen in den Handel gelangen.

Als ein solches Modell ist der CSD-Güterwagen der Gattung Z zu sehen. Der Güterwagen erhielt die Betriebsnummer 2-98592 erhalten und gehört in dieser Ausführung der Epoche III an. Der braun lackierte Wagen zeichnet sich durch feine Gravuren und Detailierungen aus, zudem sind viele Teile extra angesetzt. Mit dem RIV-Zeichen am rechten Wagenkasten ist der Güterwagen auch international einsetzbar. Die saubere Beschriftung ist lupenrein und trennscharf lesbar. Am Fahrzeugrahmen stehen die Revisiondaten: REV Pl 15.09.57.

Brawa 49071

Freunde der Epoche II werden ihre Freude mit diesem Modell haben, indem Brawa eine Ausführung der BBÖ mit grauem Wagenkasten auslieferte. Das Modell trägt die Wagennummer 79167 und die Gattungsbezeichnung G. Die Revisionsangaben am Fahrzeugrahmen lauten auf REV Ff 05.36; dasselbe Datum wird am Fahrzeugaufbau als Funkenschutz Eisenblech genannt.

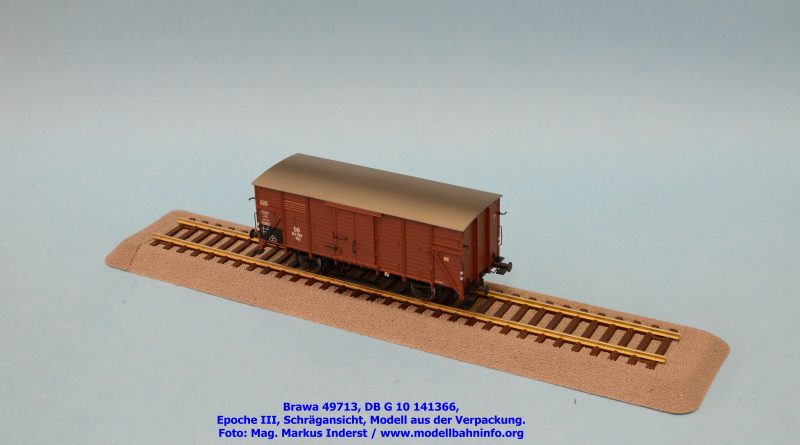

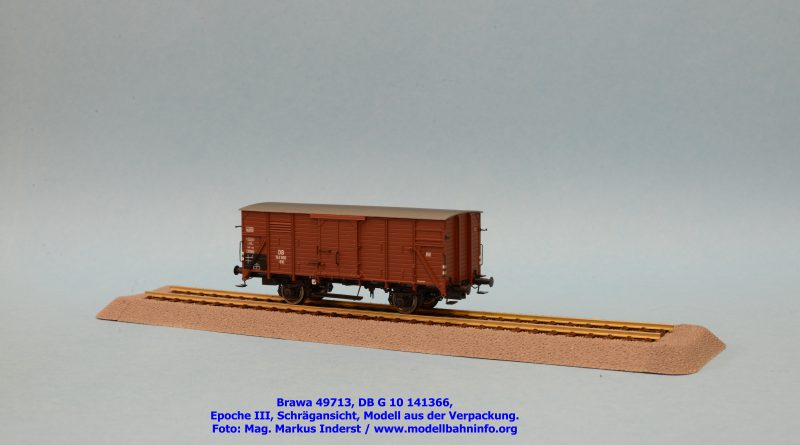

Brawa 49713

Als letztes Modell ist noch eine DB-Ausführung in der Epoche III zu benennen. Dieses Fahrzeug unterscheidet sich gegenüber den anderen Fahrzeugen darin, daß an den jeweiligen Außenfeldern Verstärkungsmaßnahmen sichtbar sind. Als weitere konstruktive Highlights gelten die extra einzeln eingesteckten Signalstützen, die einzeln aufgesetzten Lagerdeckel bei den Achsen, Metallachlager sowie feinst angesetzte Trittstufen und Griffstangen in filigraner und robuster Ausführung. Die Bremsanlagen bei diesen Wagen ist mehrteilig ausgeführt, die Bremssohlen sind auf Radlauffläche angeordnet, am Unterboden ist die Bremsanlage extra angesetzt und vollständig nachgebildet.

Brawa 49800

Das Güterwagenmodell der ÖBB ist in einer Werbebemalung von Julius Meinl (Meinl Kaffee) gehalten und ockerfarbig/gelblich ausgeführt. An den Seitentüren ist das bekannte Firmenlogo auf weißem Hintergrund abgedruckt. Das Modell ist mit den Betriebsanschriften G 161517 versehen, am Langträger ist als letztes Untersuchungsdatum REV Lz 14.09.56 angeschrieben.

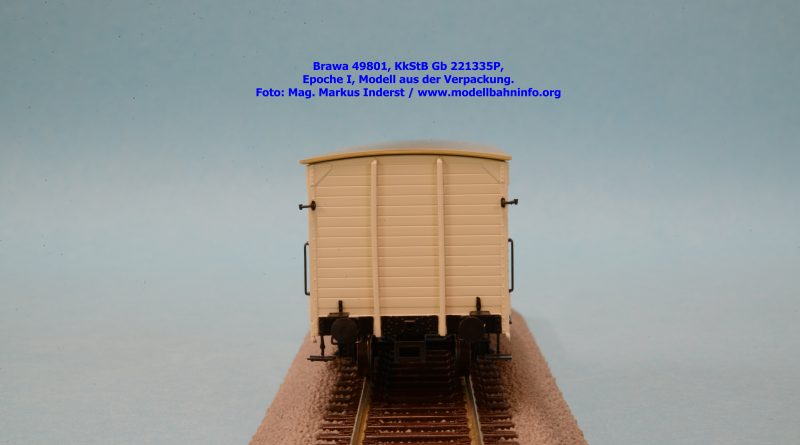

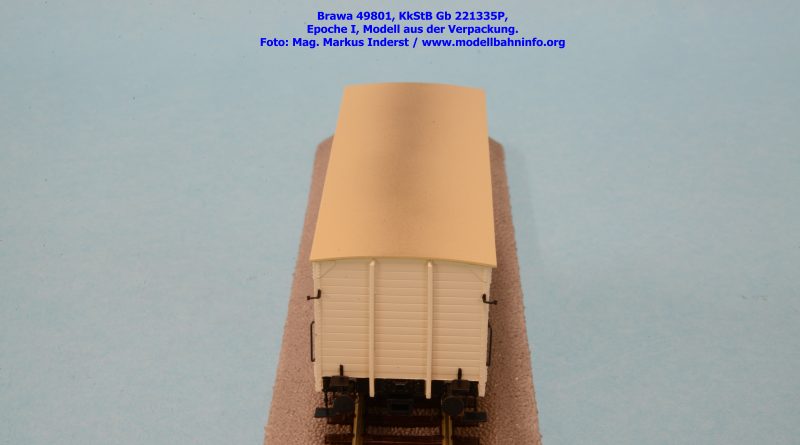

Brawa 49801

Bierwagen des Bürgerlichen Brauhaus in Pilsen, eingestellt bei der Kaiserlich-königlichen Staatseisenbahnen (KkStB) als Gb 221335P, letzte Untersuchungsdaten Unt 30.11.14.

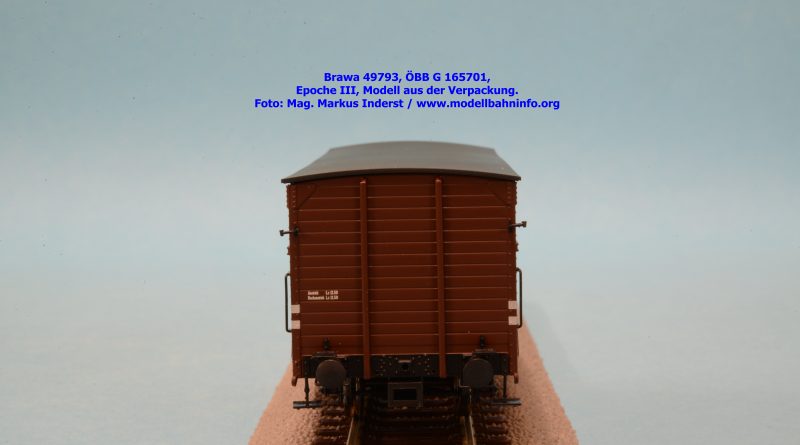

Brawa 49793

ÖBB-Güterwagen, beschriftet als G 165701, RIV-fähig, im Revisionsraster steht als letztes Untersuchungsergebnis REV Lz 16.12.59.