Fleischmann 825051 / 825054 / 6660008: Taschenwagen T 3

Der Kombinierte Ladungsverkehr (KLV) umfaßt die Beförderung von Ladeeinheiten, die mit den unterschiedlichen Ladegütern beladen sein können, durch Transportmittel auf den Verkehrswegen Straße, Schiene und Wasser, ohne daß die gewählte Ladeeinheit gewechselt werden muß. Hierdurch ist eine ununterbrochene Transportkette vom Verwende zum Empfänger gewährleistet. Die im KLV eingesetzten Ladeeinheiten sind Container unterschiedlicher Bauart (Mittel-, Großcontainer und Wechselbehälter) sowie Sattelauflieger und komplette Lastzüge.

Nach dem letzten Weltkrieg hat der Lastwagenverkehr in einem derart nicht vorauszusehendem Maße zugenommen, daß das Straßennetz der steigenden Belastung kaum Schritt halten konnte. Mit Straßenaus- und –neubau, Umgehungsstraßen und neuen Autobahnen wurde versucht, mit dem von Jahr zu Jahr steigenden LKW-Verkehr mitzuhalten. Die Dominanz des LKW macht sich besonders durch überfüllte Autobahnen und die vom LKW beherrschte recht Fahrspur. Heute sind diese LKW-Schlangen kaum unübersehbar.

Auf der Suche nach Wegen für eine Entlastung der Straße bot sich die Ausnutzung des vorhandenen leistungsfähigen Schienennetzes in Form von Huckepackverkehren an, d. h. über längere Strecken übernimmt die Schiene den Lastkraftwagen, während er auf der Straße nur die Wege zwischen Empfänger bzw. Verwender und Verladebahnhof zurücklegt.

Die Abmessungen der LKW-Ladeeinheiten und ihre maximale Gesamtgewichte werden durch den harten Transportwettbewerb auf der Straße beeinflußt. Hierbei sind der Weiterentwicklung langfristig kaum Grenzen gesetzt. Gilt heute ein Gesamtgewicht von LKW zwischen 40 und 44 Tonnen, wird mit der Zulassung der Gigaliner und dem neuen Gesamtgewicht von 60 Tonnen ein neues Kapitel versucht einzuschlagen. Die aktuelle Breite derartiger Fahrzeuge liegt aktuell zwischen 2,55 und 2,6 Meter. Gegenüber dem Monstrum „Gigaliner“ weisen die heutigen LKW-Gespanne eine Länge von ca. 18 Meter auf.

Neben diesen vom Gesetzgeber festgelegten Bedingungen werden vor allem die Ladeeinheiten Wechselbehälter und Sattelanhänger durch technische Weiterentwicklungen beeinflußt. Durch die Einführung eines extrem kurzen Führerhauses (Nahverkehrs-Führerhaus) und einer neuen Kurzkupplung zwischen Motorfahrzeug und Anhänger läßt sich die Ladelänge eines Lastzuges um ca. 1,4 m vergrößern.

Im Laufe der Jahre haben sich verschiedene Anforderungen und Lösungsansätze ergeben, die nunmehr dargestellt werden.

Huckepackverkehr

Keine Aufgabe hat die Eisenbahningenieure und Waggonbauer derart herausgefordert wie der Huckepackverkehr – Transport von LKW und Sattelanhängern auf der Schiene. Dabei galt es, mehrere Probleme zu lösen: den Umschlag LKW und Sattelanhänger/Waggon, die Entwicklung eines für den Transport von Straßenfahrzeugen geeigneten Tragwagens und die Beförderung dieses Wagens.

Für die Beförderung der Ladeeinheiten auf der Schiene bieten sich mehrere Umschlagtechniken an:

• Horizontaler Umschlag von LKW und nichtkranbaren Sattelaufliegern, die auf eigenen Rädern umgesetzt werden,

• Vertikaler Umschlag mit Portalkran, und

• „Rollende Landstraße, wobei der LKW von der Stirnseite her über den ganzen Zug bis zu seinem Stellplatz fährt, sowie

• als Weiterentwicklung dazu, entsprechend für den Verwendungszweck ausgebildete Flachwagen, die über der Pufferhöhe überfahren werden und im tiefergelegten Mittelteil abgestellt werden.

Für alle diese Arten der Umschlagtechnik mußten eigene Spezial-Tragwagen mit besonders niedriger Ladefläche entwickelt werden. Was den hier vorgestellten TWA800B betrifft, sind für die Entwicklungsgeschichte die Horizontalverladung in Kombination mit den Flachwagen von Relevanz.

Die Entwicklung der Tragwagen für den Huckepackverkehr beginnt in Deutschland mit dem Wippenwagen bzw. den Vorgänger-Prototypen mit absenkbarer Plattform für Horizontalverladung – dabei fährt der LKW mit eigener oder fremder Kraft über eine Rampe seitwärts oder rückwärts auf den Wagen. Die Horizontalverladung macht das Fahrzeug kompliziert und die Anschaffung und die Unterhaltung teuer.

Bei der SNCF wurde für dieses Verladekonzept das Känguruh-System, bei der DB der Niederflurwagen entwickelt, beide mit absenkbaren Plattformen, damit eine mit Rücksicht auf das kleine Lichtraumprofil der Eisenbahn möglichst niedrige Aufstandshöhe für die Kraftfahrzeuge erreicht wird.

Bei dem Känguruh-System mußte auf dem Tragwagen wegen des besonders kleinen Lichtraumprofils der SNCF eine besondere Zentriereinrichtung in Form einer Spurführungsschiene eingebaut werden, die ein entsprechendes Spurrad an den Straßenfahrzeugen erforderte, d. h. für dieses System mußten Sattelanhänger besonders gerichtet sein. Die DB hat ein System entwickelt, das sich für alle vorkommenden Sattelanhänger ohne besondere konstruktive Maßnahmen eignet.

Die niedrige Bodenfreiheit der Sattelanhänger läßt keine tiefe Tasche für die Unterbringung der Achsaggregate zu, sodaß die Fußbodenoberkante der Niederflurwippenwagen niedrig gehalten werden muß. Um die Wagen mit der Lok oder anderen Wagen kuppeln zu können, müssen die Pufferbohlen höhenverstellbar sein.

Grundsätzlich kann die Horizontalverladung sowohl über die Längsseite des Tragwagens als auch über Kopf erfolgen. Die Kopfbeladung hat sich durchgesetzt und wird ausschließlich angewandt. Zum Überfahren der Kopfstücke der Tragwagen werden die Pufferbohlen – Normalstellung 1.020 mm Pufferhöhe über Schienenoberkante – auf 625 mm über Schienenoberkante abgesenkt.

Zum Be- und Entladen über Kopf wird eine mit Elektromotor angetriebene, über Deichsel von Hand gesteuerte Rampe an das abgesenkte Kopfstück des Wagens herangefahren. Die Rampe ist 11 Meter lang und hat ein Gewicht von rund fünf Tonnen. Die Schraubenkupplung des Wagens wird in einen Zughaken der Rampe eingehängt, dann wird mit elektrisch angetriebener Hydraulikanlage die Rampe so weit abgesenkt, daß sie nicht mehr auf ihren Rädern, sondern auf Stützfüßen aufliegt.

Der Sattelanhänger wird mit der Zugmaschine rückwärts über die Kopframpe und ggf. mehreren Wagen bis zu seinem Standplatz gefahren – da die Wagen über den Drehgestellen eine höhere Fahrbahn als in den Mittelteilen haben, kann die Überfahrt nur mit maximal 5 km/h geschehen. Jeder Wagen hat eine „Wippe“, auf der das Achsaggregat des Sattelanhängers auf 410 mm über Schienenoberkante abgesenkt werden kann. Der Sattelzapfen des Sattelanhängers wird auf Stützböcken abgesetzt.

Sattelanhänger und Stützböcke werden mit insgesamt sechs Ketten (zwei für den Stützbock, vier für den Sattelanhänger) an den Außenlangträgern des Tragwagens gesichert. Am Sattelanhänger müssen im Bereich des Sattelzapfens und das Achsaggregates an jeder Längsseite Ösen zum Einhängen der Zurrketten vorhanden sein. Die Zurrketten mit Spannschlössern gehören zusammen mit den Radvorlegekeilen zu den losen Bestandteilen des Wagens. Der Umschlagvorgang dauert in etwa um die 20 Minuten.

Die DB hat die Horizontalverladung völlig aufgegeben, die Wippenwagen wurden ausgemustert oder sind verkauft worden. Lediglich für den innerdienstlichen Verkehr (Baufahrzeuge udgl.) standen noch einige Wippenwagen zur Verfügung.

In den Anfangsjahren des Huckepackverkehrs kam es nicht selten vor, daß auf Eisenbahnwagen verladene Sattelanhänger in der Kurve herunterstürzten und beträchtlichen Sachschaden verursachten. Aufgrund der Ursache, die zu diesen Unfällen geführt hatte, wurde klar, daß der Eisenbahningenieur durch den Huckepackverkehr mit einer völlig neuartigen Problematik der besonderen Fahrdynamik und der Betriebsführung konfrontiert war, für deren Lösung nicht auf die jahrelange Erfahrung und Praxis beim Bau von herkömmlichen Eisenbahnfahrzeugen zurückgegriffen werden konnte.

Mit dem Wirksamwerden des in den 1960er Jahren veröffentlichten verkehrspolitischen Programms mußte der Huckepackverkehr in kürzester zeit auf die Beine gestellt werden. Es blieb keine ausreichende Zeit, sich eingehend mit den Problemen zu befassen und behutsam an diese Neuerung heranzugehen. Dazu kam, daß viele Beteiligte diese Art des Verkehrs gar nicht als eine gravierende Neuerung ansahen, man glaubte, den Huckepackverkehr mit der herkömmlichen Praxis des Eisenbahnverkehrs bewältigen zu können.

Im Huckepackverkehr treffen zwei Verkehrsmittel verschiedener Art zusammen. Diese Transportart kann nur sicher funktionieren, wenn die Betriebsanforderungen dieser Verschiedenen Verkehrsmittel und Konstruktionsmöglichkeiten aufeinander abgestimmt sind.

Die Betriebsanforderungen sind für den Eisenbahnverkehr in der Eisenbahn-Bau– und Betriebsordnung (EBO) und für den Straßenverkehr in der Straßenverkehrszulassungsverordnung und der Straßenverkehrsordnung festgelegt. Diese Verordnungen sind vom Gesetzgeber unter Berücksichtigung der Eigenarten beider Verkehrsmittel unabhängig voneinander aufgestellt worden und haben von Natur aus nichts gemein.

Höhe und Festigkeit der Straßenfahrzeuge z. B. sind nicht so ausgelegt, daß sie auf normalen Eisenbahnfahrzeugen unter den üblichen Betriebsbedingungen (u. a. 15 km/h Auflaufstoß) unbeschadet befördert werden können.

Bei der Abfassung der neuen EBO 1966 wurde mit Rücksicht auf die Anhebung der Reisezuggeschwindigkeit die zulässige Querbeschleunigung in den Bögen von 0,65 auf 0,85 m/sec² angehoben. Für die Reisenden und den Oberbau war das zumutbar, nicht jedoch für die Beförderung von LKW. Probleme bereiten der hohe Schwerpunkt der verladenen Fahrzeuge sowie die mehrfach überlagerten und daher weichen Federsysteme: Achsfederung und Reifenfederung des Kraftfahrzeuges und Achsfederung des Waggons. Diese relativ weiche Federung begünstigt die Schwankbewegungen des Fahrzeugs und das Verrutschen der Ladung, was ohne zusätzliche Sicherung zum Absturz des aufgeladenen Fahrzeuges führen kann. Eines wurde rasch klar: Das Ablaufen und Abstoßen von mit Straßenfahrzeugen beladenen Güterwagen im Verschubbetrieb ist nicht möglich, weil die dafür notwendige Festigkeit bei den Straßenfahrzeugen nicht zu erreichen ist. Auch die Anwendung von Stoßverzehreinrichtungen (damit werden bei Ct-Verkehren die maximalen Verzögerungen auf 2 g begrenzt) bringt für Straßenfahrzeuge nicht den notwendigen Ladungsschutz, da sie nur für eine Verzögerung von 0,6 bis 0,8 g konstruiert sind.

Im Laufe der Zeit haben sich verschiedene Typen von Huckepackwagen ergeben, wobei diese entweder mit dem Hauptgattungskennzeichen L (Flachwagen in Sonderbauart mit unabhängigen Achsen) oder S (Drehgestellflachwagen in Sonderbauart) entwickelt haben.

Die erste Generation von Taschenwagen geht auf die 1970er Jahre zurück. Mehrere Bahnverwaltungen haben diese Wagen beschafft. Auf den Haupttransitrouten wie dem Brenner oder dem Gotthard entwickelte sich daher ein reger Verkehr, wobei komplette Ganzzüge in Verkehr gesetzt wurden. Im Laufe der Zeit sind die Anforderungen an den Transport von Aufliegern und Aufbauten ständig gestiegen, sodaß die entsprechenden Wagentypen angepaßt werden mußten. Nachdem die erste Fahrzeuggeneration über keinerlei ISO-Zapfen aufwiesen, wurden diese beim T 3 berücksichtigt. Damit konnte dieser Taschenwagen gegenüber dem T 1 nicht nur Sattelaufliefer transportieren, sondern auch dazu geeignet, Container und Wechselaufbauten auf dem Langträger über diese klappbaren ISO-Zapfen aufzunehmen.

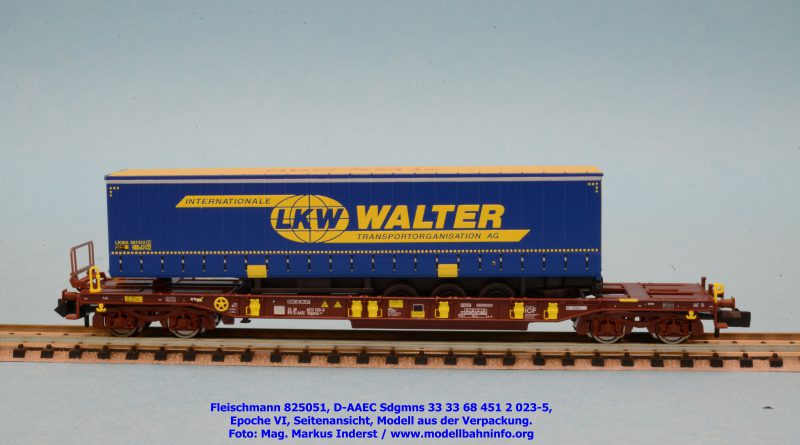

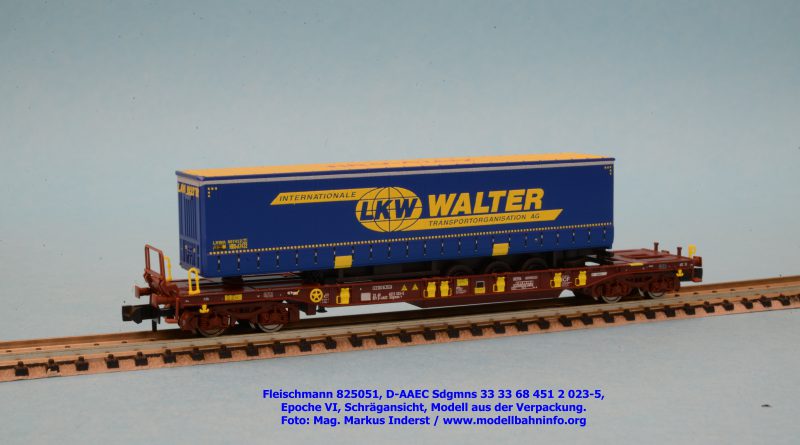

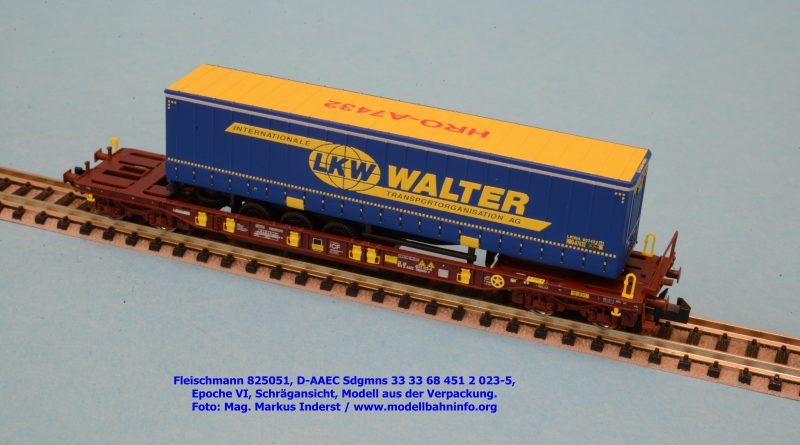

Modellvorstellung 825051

Der Taschenwagen T 3 stellt neben dem T 2000 bei Fleischmann eine weitere Neukonstruktion dar, nachdem beide Wagenbauarten gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen. Mit der Neukonstruktion des T 3 steht ein weiteres Fahrzeug, das im heutzutage allgegenwärtig wahrnehmenbaren Container- und KLV-Verkehr ist, zur Verfügung und schließt somit die nächste Lücke fehlender Modelle.

Der T 3 wird bei Fleischmann in drei verschiedenen Ausführungen aufgelegt, jedoch sind alle Wagen vom Waggonvermieter AAE. Das erste Modell (825050) ist mit einem Auflieger von DB Schenker beladen, das zweite Modell (825051) mit einem Auflieger von LKW Walter und das dritte Modell (825054) wird zwei Tankcontainer von „Rinnen“ tragen. Die Modelle werden zum UVP von € 46,90 angeboten.

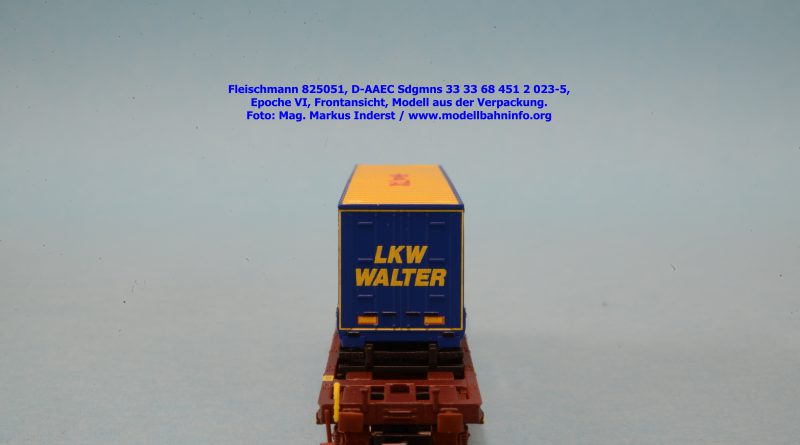

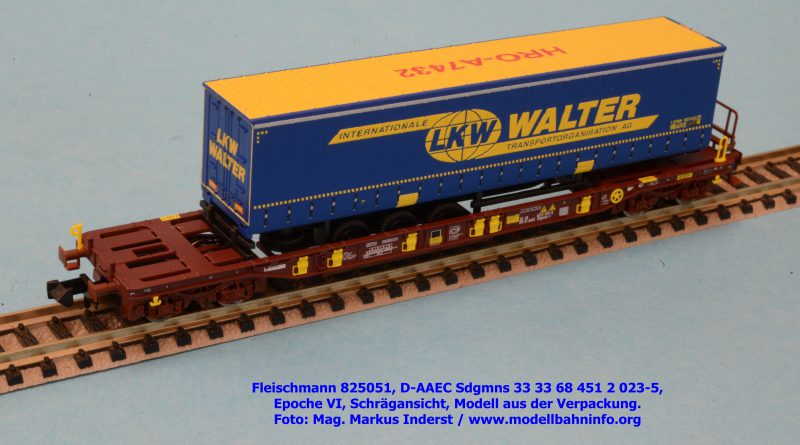

Zur Vorstellung gelangt das Modell mit dem Auflieger von LKW Walter. Es ist in der bekannten Plastikbox verpackt. Das Modell ist sofort nach Herausnahme auf der Anlage einsetzbar. Der Taschenwagen an sich ist aus Metall gefertigt. Zahlreiche Gravuren und Detaillierungen sind trotz Verwendung des Material erkennbar. Die weiteren Anbauteile sind aus Kunststoff gefertigt. Erfreulicherweise sind diese Teile schon ab Werk eingesetzt. Dies betrifft die Teile für die Klappriegel, die Handbremse, die Handgriffe, das frontseitige Geländer und der Hebebock. Die Aufnahmemulden für die Räder der Auflieger sind bereits in die Form angespritzt.

Der mitgelieferte Sattelauflieger weist an allen Fahrzeugseiten verschiedene Gravuren bzw. erhabene Riffelungen auf. Dieser ist aus Kunststoff gefertigt.

Das Modell ist sauber lackiert und auch beschriftet. Alle Anschriften sind unter der Lupe gut lesbar. Die Fahrzeuganschriften bestehen aus der Wagennummer 33 68 451 2 023-5 und der Halterkennung D-AAEC sowie den Revisionsanschriften 6 REV WBD 14.12.17. Die angeschriebene Gattungsbezeichnung lautet auf Sdgmns 33.

Bilder

Modellvorstellung 825054

Als weiteres Modell hat Fleischmann den Taschenwagen T 3 mit den ebenfalls neukonstruierten Tankcontainer ausgeliefert. Die Tankcontainer sind dabei auf dem Wagen „montiert“. Entsprechende Querbalken halten die beiden Aufbauten am Längsträger des Taschenwagens fest. Der ausgelieferte Taschenwagen erhielt dabei folgende Fahrzeuganschriften wie Betriebsnummer 33 68 451 2 017-7, das Halterkürzel D-AAEC, die Gattungsbezeichnung Sdgnms 33 sowie die Revisionsanschriften 6 REV WBD 24.11.17. Das Modell wird zum UVP von € 46,90 angeboten.

Bilder 825054

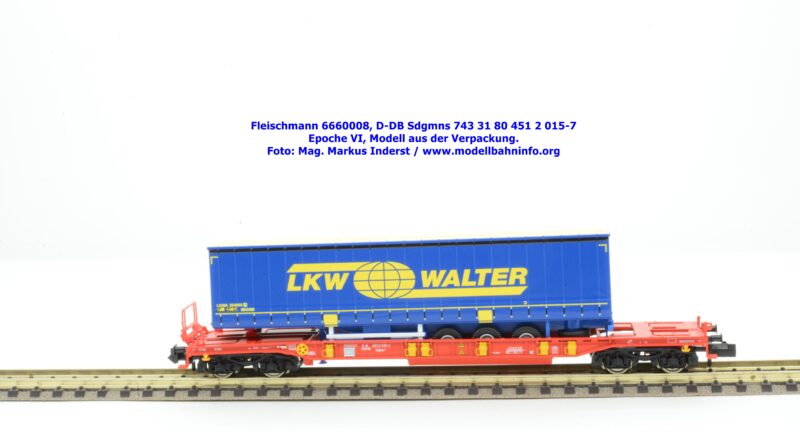

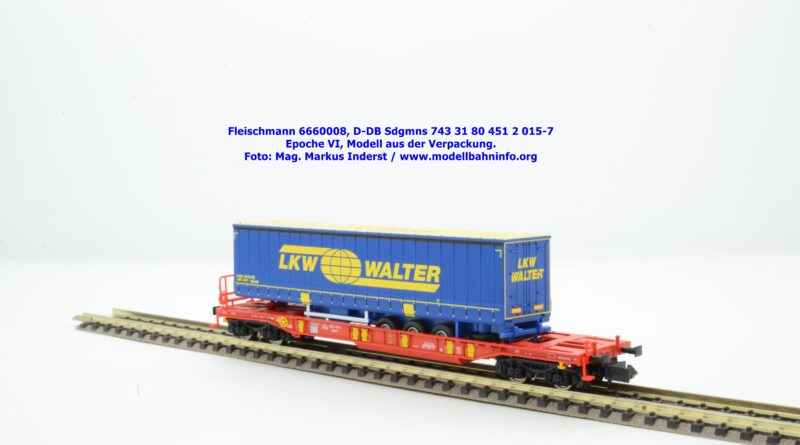

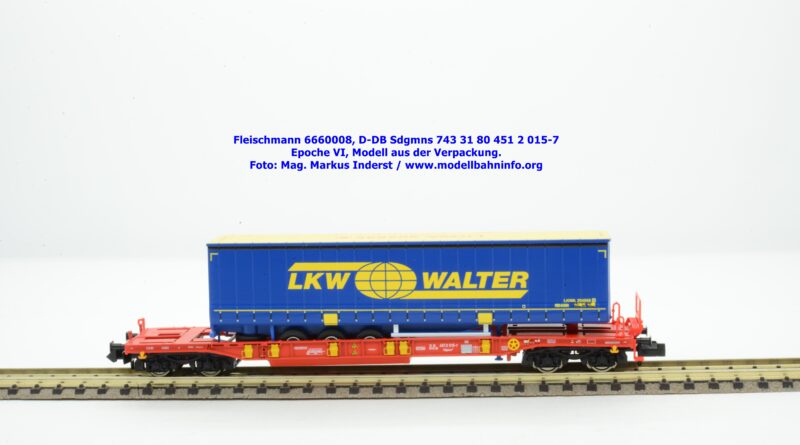

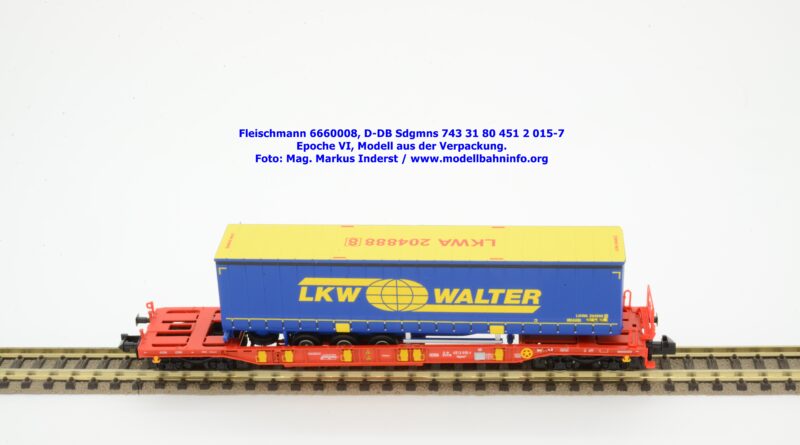

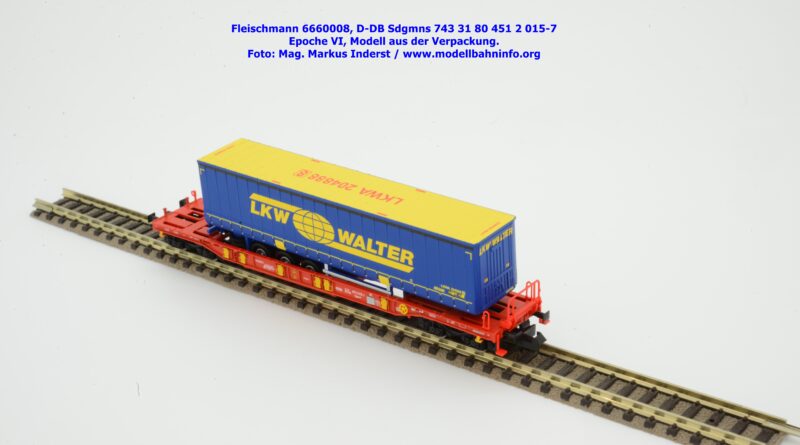

Modellvorstellung 6660008 – DB AG

Fleischmann hat für 2024 weitere Modellvarianten dieser Neukonstruktion angekündigt. Darunter befindet sich auch Taschenwagen der DB AG in verkehrsroter Farbgebung. Das Modell gehört der Epoche VI an und ist mit einem Auflieger der Spedition „LKW Walter“ beladen. Das Modell ist mit der Gattungsbezeichnung Sdgmns 743, der Wagennummer 31 80 451 2 015-7 und mit der Halterkennung D-DB bedruckt. Im Revisionsraster stehen die Angaben 5 REV EPOX 13.05.15. Das Modell wird zum UVP von € 57,90 angeboten.