Brawa 48624 / 48625: DB Omm 52 / E 037

Nachdem die DB mit den im Jahre 1951 gelieferten Versuchswagen der Gattungen Omm 51 und Omm 52 erste Erfahrungen mit offenen Güterwagen in Leichtbauweise gesammelt hatte, wurde 1952 zusammen mit der Waggonfabrik Uerdingen der Serienwagen der Gattung Omm 52 entwickelt. Er stellt eine Zwischenlösung zwischen den alten offen Güterwagen und den nach UIC-Richtlinien gebauten Wagen dar. So entsprechen zwar die Hauptabmessungen den UIC-Richtlinien, jedoch weicht die Bauausführung erheblich davon ab. Zwischen 1952 und 1962 wurden 14.919 Wagen gebaut.

Die Wagen laufen auf rollengelagerten Radsätzen der Bauart 88 mit gewalzten Vollrädern. Die Federung übernehmen achtlagige, 1.200 mm lange Blattfedern mit einem Querschnitt von 120 mm x 16 mm, auf die sich der Wagen über Doppelschakengehänge abstützt. Die Wagen der Baujahre bis 1954 besitzen eine Hildebrand-Knorr Bremse (Hikp- G) mit Lastwechsel und SAB-Bremsgestängesteller, die Wagen ab 1954 sind mit einer Knorr Bremse (KE-G) ausgestattet.

Die Wagen haben eine durchgehende Zugeinrichtung mit normalem Zughaken und Schraubenkupplung. Es sind Ringfeder-Hülsenpuffer mit einer Endkraft von 350 kN montiert. Das Untergestell ist diagonalelastisch, ohne Diagonalstreben und aus Stahl der Güte St 52 hergestellt. Es besteht aus dicht verschweißten Hohlprofilen, die aus abgekanteten 5 bis 8 mm starken Blechen bestehen.

An den Ecken sind Verstärkungen eingebaut. Dimensioniert ist das Untergestell für eine Achslast von 20 t und für einen Pufferdruck von 240 t. Einige Wagen besitzen einen um 500 mm verlängerten Rahmen über dem sich eine Bremserbühne befindet, auf die teilweise ein geschlossenes Bremserhaus montiert ist. Der Bremserstand ist mittels Schrauben an einem Kopfstück befestigt.

Die Seitenwände bestehen aus 3 mm dicken, auf der ganzen Länge nach außen profilierten Blechen und Hohlprofilen. Die Stirnwände sind als Kopfklappen ausgeführt, bestehen aus 4 mm dickem Stahlblech und sind ebenfalls nach außen profiliert. Aufgrund dieser Konstruktion konnte auf die sonst üblichen Seitenrungen verzichtet werden. Nur die zur Türaufhängung nötigen Türrungen sind vorhanden. Die zweiflügeligen Ladetüren haben eine Öffnungsweite von 1.800 mm. Aufgrund der fehlenden Seitenrungen neigen die Seitenwände der Wagen stark zum Ausbeulen. Im Laufe der Zeit bildeten sich rundliche Wände, bei denen die Knicke fast völlig verschwunden waren. Der Wagenboden ist zwischen den Langträgern mit 45 mm dicken Kiefernbohlen ausgelegt. Zwischen den Langträgern und den Seitenwänden sind 5 mm dicke Bleche verlegt.

In den 50er Jahren erreichten immer mehr neue Kraftfahrzeuge die Automobilhändler auf dem Schienenweg. Da nicht genügend Fahrzeuge für diese Aufgabe vorhanden waren, entschloß sich die DB, 600 Wagen aus der laufenden Produktion der Omm 52 herauszunehmen und als Autotransportwagen Off 52 in Dienst zu stellen.

Nachdem neue Autotransportwagen zur Verfügung standen, wurden die Wagen ab 1960 mit Seitentüren und Stirnwandklappen ausgestattet und in die Gattung Omm 52 zurück geführt. 1954 wurden zehn Wagen (Nr. 152 bis 161) aus der laufenden Serie herausgenommen und in vereinfachter Bauweise hergestellt. Diese Wagen erhielten die Bezeichnung Om 01 und die Nummern 156, 158 und 161, die sie als Versuchsfahrzeuge auszeichnete, Sie wurden später zu Omm 01 umgezeichnet. Ursprünglich war den Wagen die UIC-Bauartbezeichnung E 023 zugewiesen worden, aber die Ausmusterung aller Fahrzeuge bis 1968 verhinderte die Umzeichnung.

Zu Beginn ihrer Einsatzzeit wurden die Wagen üblicherweise mit Schütt- und Stückgut beladen. Bedingt durch einen Wandel im Güterverkehr hin zu Spezialwagen zeichnete sich schon bald ein Überhang an offenen Wagen ab. Deshalb beschloß die DB, lediglich einen Teil ihrer offenen Wagen für einen längerfristigen Weiterbetrieb zu erhalten. Der Rest der Wagen bekam nur noch Bedarfsuntersuchungen und schied bald aus dem Betriebsdienst aus. Auch ein Teil der E 037 war davon betroffen.

Ab 1979 führte die DB die Wagen in einen sogenannten „Rübenwagenpark“ über, das heißt, die Wagen erhielten festgelegte Stirnklappen, da ein Kippen der Wagen nicht mehr vorgesehen war und die Anschrift „Nur für Zuckerrüben“ auf den Seitenwänden. Sie durften den Bereich der DB nicht mehr verlassen, weil sich dabei um Inlandswagen handelte. Zwischen 1979 und 1986 entstanden so 5.198 Wagen, die als E 017 eingereiht wurden. Die verbliebenen Wagen der Gattung E 037 wurden bis 1986 vollständig ausgemustert. Ende 1995 waren nur noch wenige E 017 im Betriebsbestand.

Ende der 1970er Jahre verkaufte die DB etwa 800 überzählige E 037 an die DR, die die Wagen als El 5568 bezeichnete. Im Laufe der Zeit entfernte die DR an einigen Wagen die Bremse diese Wagen wurden zur Unterscheidung als El 5598 bezeichnet. Einige der Fahrzeuge kamen durch den Zusammenschluß der beiden deutschen Bahnen noch zur Deutschen Bahn AG, sie wurden aber noch 1994 ausgemustert.

Zur Entwicklung der Omm 52 stellte die Deutsche Bundesbahn im Jahre 1951 die ersten Probewagen in Dienst. Darunter waren neben Wagen mit der Bezeichnung Omm 51 auch sechs Fahrzeuge, die der späteren Bauform der Omm 52 weitgehend glichen. So entsprach der Aufbau des Untergestells und der Seitenwände mit den Ladetüren bis auf kleine Detailunterschiede bereits der Serienausführung. Alle Wagen wiesen ein verwindungsweiches Untergestell aus Hohlträgern auf. Hauptunterscheidungsmerkmal der Wagen war die unterschiedliche Ausführung der Bugklappen.

Entwicklung eines Güterwagens für Europa

Das Forschungs- und Versuchsamt (ORE) des Internationalen Eisenbahn Verbandes (UIC) schrieb im Februar des Jahres 1953 einen Wettbewerb zur Schaffung eines einheitlichen zweiachsigen Güterwagens für den europäischen Einsatz aus. Neben verschiedenen ausländischen Firmen nahmen u. a. auch die Waggonfabrik Uerdingen und die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) daran teil. Die Ermittlung des Gewinners erfolgte am 25. April 1956, und der erste Preis ging nach Uerdingen.

Der Grund Uerdingen diesen Preis zuzuerkennen lag in erster Linie in der Wirtschaftlichkeit sowohl beim Bau als auch in der Unterhaltung des von Uerdingen eingereichten Vorschlages sowie in seiner mit 20 bis 25 Jahren veranschlagten, langen Lebensdauer. Zusätzlich wurde ein Hauptaugenmerk auf die Vermeidung von Beschädigungen durch Korrosion und beim Be- und Entladen sowie bei Aufstößen gelegt.

Es entstand ein zweiachsiges Fahrzeug mit einem diagonalelastischen Untergestell aus Hohlträgerbauteilen und einem in Schalenbauweise hergestellten, eisernen Wagenkasten, der durch Hohlträger an den Ecken und im Türbereich versteift wurde.

Grundlage dieses Fahrzeuges waren die bereits ab 1952 von der DB beschafften Wagen der Bauart Omm 52 (E 037), die ebenfalls von der Waggonfabrik Uerdingen geliefert worden waren. Als Eckdaten liegt eine Länge von 10.000 mm für Wagen ohne Bremsbühne und 10.500 mm für solche mit Bühne fest. Ferner beträgt die größte Breite 3.080 mm und die größte Höhe 2.865 mm. Der Laderaum beträgt 36 m³, die Ladefläche 24 m².

Die drei hier aufgezeigten Vorschläge unterscheiden sich neben kleinen Details hauptsächlich beim Untergestell. Beim Vorschlag I wird es aus rechteckigen Hohlträgerprofilen für die äußeren Langträger gebildet. Beim zweiten Vorschlag wurden die Langträger offen und in gekanteter Blechbauweise ausgeführt. Der Vorschlag 3 schließlich verfügt über Langträger in Rohrform.

Das Untergestell der Variante 1 besteht aus Hohlprofilen, die durch eingeschweißte Blechvouten verstärkt werden. Dabei wurde die Profilhöhe so bemessen, dass das Widerstandsmoment bei exzentrischen Aufstößen im mittleren Bereich der Wagen eine Verformung verhindert. Die obere Voute gibt dem Träger ein seitliches Widerstandsmoment und bildet gleichzeitig einen Teil des Fußbodens. Die Kopfträger werden aus einem winkeligen Pufferträger und einem Pressträger aus Hohlprofilen gebildet.

Variante 2 stellt mit seinen offenen Blechträgern eine Neuerung im Güterwagenbau dar. Mit ihr soll aufgezeigt werden, dass ein diagonalelastisches Untergestell auch mit diesen Profilen betriebstauglich ist. Unterschiede zur Variante 1 zeigen sich auch in der Anordnung der einzelnen Träger. So sind die Querträger in einer Ebene mit den Türrungen angebracht und mit diesen durch Konsolen biegesteif verbunden.

Das Untergestell der Variante 3 besteht aus geschweißten Rohren mit einem Durchmesser von 170 mm bzw. 180 mm, An der Scheitellinie sind zusätzliche Blechvouten zur Verstärkung angeschweißt. Die Rohrdurchmesser wurden so festgelegt, dass auch hier die Aufnahme der vorgegebenen Belastungen ohne Verformung und ohne ein zusätzliches Sprengwerk möglich ist.

Die Untergestelle sind so ausgeführt, dass eine leichte Überbeanspruchung der Puffer schadlos aufgenommen werden kann. So können nun Auflaufgeschwindigkeiten von bis zu 15 km/h im Gegensatz von 8 km/h bis 12 km/h bei unelastischen Untergestellen verarbeitet werden. Außer mit dem aufgezeigten Achsstand von 6.000 mm kann das Untergestell alternativ mit einem Achsstand von 5.400 mm ausgeführt werden. Auch lassen sich die einfachen Schaken gegen Doppelschakengehänge austauschen. Die Radsätze genügen den UIC-Vorschriften und können einen Durchmesser von 900 mm bzw. 1.000 mm aufweisen. Es sind einteilige Monobloc-Radsätze mit Blatttragfedern und Rollenachslagern vorgesehen. Neben Leitungswagen ohne eigene Bremsanlage sind auch Fahrzeuge mit einer Druckluftbremse der Bauart KE-G vorgesehen sowie mit zusätzlicher Feststellbremse. Die Bremsanlage verfügt über einen automatischen Bremsgestängesteller und acht Bremsklötze in den Laufflächen der Radsätze und gleicht der der UIC-Standardwagen Typ 2.

Der Wagenkasten entspricht dem der deutschen Omm 52, weist jedoch einige Änderungen an den Seitentüren und den Kopfklappen auf. So wurde der Türverschluss an die obere Türbegrenzung verlegt. Die Lagerung der Kopfklappen folgt den Forderungen der UIC. Die Kopfklappen können je nach zu beschaffender Stückzahl entweder gepresst oder aus gekanteten Bauteilen hergestellt werden.

Der Mittelteil des Fußbodens besteht aus Holzbrettern, die Seitenelemente werden aus den Langträgervouten gebildet. So bleibt einerseits genügend Nagelfläche zur Befestigung von Stückgütern, andererseits konnte durch die Vouten Gewicht ein gespart werden. Das Gesamtgewicht konnte so je nach Bremsausführung der Wagen auf 9.100 kg bis 9.700 kg reduziert werden. Zum Vergleich, bisher lagen die UIC-Vorgaben über 10.000 kg. Bei Variante 2 konnte die Gesamtmasse nochmals um 100 kg reduziert werden.

Während bei den Varianten 1 und 2 bei Wagen mit Handbremse am Bremsbühnenende auf eine Kopfklappe verzichtet wurde, wurde bei der Variante 3 eine Bremsbühne vorgesehen, die an der Kopfklappe montiert ist. Bei dieser Ausführung schwenkt die Bremskurbel mit der Klappe aus, deshalb verfügt sie unten über eine lösbare Verbindung zum Bremsgestänge. Auf Grund dieser Konstruktion kann der Wagen über beide Stirnseiten entladen werden, und es muss beim Rangieren nicht auf die richtige Orientierung der Fahrzeuge zur Entladerampe geachtet werden.

Auch die Verschlüsse der Kopfklappen wurden bei dieser Variante neu gestaltet. So presst sich die Kopfklappe unten über schräge Keilflächen auf entsprechende Gegenstücke am Wagenkasten. Ein Sicherheitsbügel verhindert ein versehentliches Öffnen der Klappe. Ist die Klappe entriegelt, so wird sie durch die Reibung der Keilflächen aufeinander gegen den Innendruck des Ladegutes geschlossen gehalten. Erst ab einer Wagenneigung von ca. 35° wird der Innendruck so groß, dass er die Reibung überwindet und die Klappe sich öffnet. Nach dem Entladen schwingt die Klappe auf Grund der Schwerkraft zurück und wird wieder durch die Reibung geschlossen gehalten. Danach kann sie, wenn der Wagen sich wieder in der Waagerechten befindet, verriegelt werden.

Modellvorstellung

Das Neuheitenprogramm 2018 sah zwei Ausführungen dieser bekannten Bauart der Offenen Güterwagen vor. Die Modelle werden in der stabilen Brawa-Verpackung ausgeliefert, denen ein Zurüstbeutel mit Kupplungen, Bremsschläuchen und Zughaken beiliegen.

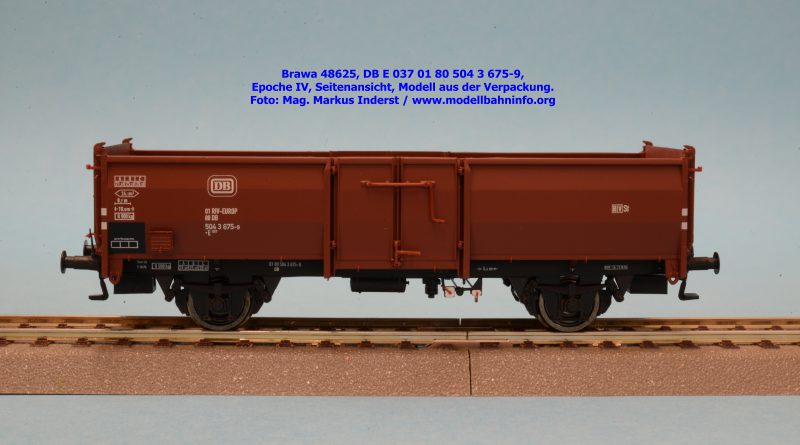

Der aus Kunststoff gefertigte Wagen ist detailreich ausgeführt. Die Konstruktion gibt alle markanten Fahrzeugformen wieder, wie die Ausbauchung der Seitenwände, aber auch der typische Klapphebel der beiden Flügeltüren. Dieses Teil ist im Modell als eigenes Teil gefertigt und eingesetzt, wie auch der untere Türenverschluß. Die Zettelhalter wirken für ein Brawa-Modell mehr als klobig, ob diese wirklich so überdimensional ausgeführt waren, kann nur anhand von alten Bildern geklärt werden. An den klappbaren Stirnwänden sind die Haltegriffe ebenfalls als eigene Ansetzteile in die Fahrzeugwand eingesetzt. Die Nachbildungen der ausgebauchten Seitenwände ist auch an der Innenseite zu erkennen, wiewohl auch die Flügeltüren innenseitig Gravuren aufweisen. Wie bei Brawa üblich ist an der Fahrzeugunterseite die Bremsanlage komplett nachgebildet worden. Die Achsen sind starr in Metallbuchsen eingesetzt. Diese sind von korrekt nachgebildeten Achsbremsgestänge mit Bremsbacken in Radebene umgeben.

Brawa bietet die aktuellen Modelle zum UVP von € 34,90 an.

Bilder 48624

Der erste Güterwagen ist als Epoche III-Fahrzeug im EUROP-Wagenpark ausgeführt. Es trägt die Betriebsnummer 867501 und die Gattungsbezeichnung Omm 52. Optisch auffällig ist vor allem die markante Einrahmung der Fahrzeugdaten mit dem Schriftzug EUROP im linken Fahrzeugteil. Am Fahrzeugrahmen stehen die Revisionsanschriften REV Dui 6.2.59.

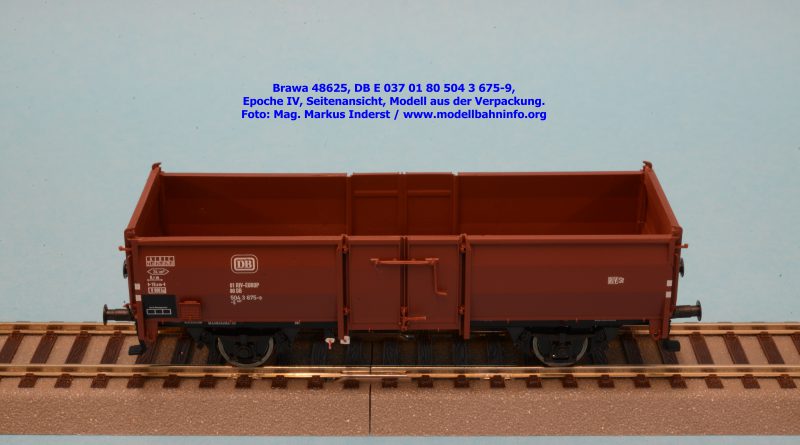

Bilder 48625

Mit der vorliegenden Neuheit läßt sich der Fuhrpark um ein weiteres Epoche-IV-Fahrzeug erweitern. Das klassische Erscheinungsbild ist an der geänderten Gattungsbezeichnung E 037 und der Computernummer 01 80 504 3 675-9 erkennbar. Die Revisionsanschriften des RIV-Wagen lauten auf REV Lb 7.10.74.