Brawa 40844: DB 57.10

In der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts standen der Königlich Preußischen Eisenbahn Verwaltung (KPEV) nur drei- und vierfach gekuppelte Schlepptenderlokomotiven für den Güterzugdienst auf Hauptbahnen zur Verfügung. Jene Maschinen der Gattungen G 5, G 7 und G 8 genügten zunächst auch noch den Anforderungen des Betriebs. Dominierend waren die Naßdampfmaschinen G 5 und G 7, mit Leistungen zwischen 500 und 800 PSi.

Bereits im Jahr 1902 entstanden dann die ersten Heißdampf-Vierkuppler der Gattung G 8, spätere Baureihe 55.6 – 22, mit einer Leistung von rund 1.100 PSi. Der Serienbau mit der Ausbringung großer Stückzahlen zog sich bis in die Zeit nach 1905 hin. Erst zu diesem Zeitpunkt war die Entscheidung zu Gunsten des Rauchröhrenüberhitzers gefallen. Die zuvor gelieferten 153 Lokomotiven hatten noch Rauchkammerüberhitzer erhalten.

Mit der G 8 hatte die KPEV nun zwar eine recht leistungsfähige Güterzuglok zur Verfügung, mit einer Achslast von 16,4 Tonnen war sie jedoch nur auf den entsprechend ausgebauten Hauptbahnen einzusetzen. Der größere Teil des Streckennetzes war damals aber nur für eine Achslast von 15 Tonnen zugelassen. Es blieb daher nur der Ausweg, das größere Gewicht der stärkeren Lokomotiven auf mehr Achsen zu verteilen. An den Bau von Maschinen mit mehr als 1.000 PSi Leistung, mit fünf gekuppelten Achsen und mit einer Achslast von ungefähr 15 Tonnen Achslast, wagte man sich in Preußen erst um das Jahr 1910 heran. Zu jener Zeit lagen bereits ausreichende Erfahrungen aus dem Bau und dem Betrieb der fünffach gekuppelten Tenderlok der Gattung T 16 vor.

Für den Entwurf der G 10, der damals größten Schlepptenderlok Preußens für den Güterzugdienst, zeichnete die Firma Henschel & Sohn in Kassel verantwortlich. Henschel blieb auch in der Folgezeit als Hauptlieferant sehr gut im Geschäft. Führerhaus und Kessel der G 10 entsprachen weitgehend der bekannten und bewährten Gattung P 8. Das Fahrwerk mit einem Raddurchmesser von 1.400 mm war eine Neuentwicklung. Zunächst lagen die mittleren drei Achsen fest, die erste und die letzte Kuppelachse hatten Seitenspiel. In dieser Konzeption blieben die Laufeigenschaften der Lokomotiven im Geschwindigkeitsbereich um 50 km/h hinter den Erwartungen zurück. Schließlich wurde die letzte Kuppelachse festgelegt und die dritte und vierte Achse erhielten geschwächte Spurkränze. Nach dieser Änderung war man mit den Laufeigenschaften zufrieden. Bis zum Erscheinen der G 12 im Jahr 1917 hatte die Gattung G 1O die ganze Last des schweren Güterzugdienstes zu tragen. Bald erstreckte sich ihr Einsatzgebiet weit über die Grenzen Preußens hinaus. Während des Ersten Weltkrieges schleppten die G 1O dann unermüdlich Menschen und Material zu allen Kriegsschauplätzen in Ost und West. Die Maschinen erwiesen sich als zuverlässig und robust, sie waren den harten Anforderungen des Kriegseinsatzes gewachsen.

Insgesamt entstanden bis zum Jahr 1923 2.307 Exemplare der G 1O mit preußischer Bahnnummer. Bis 1925 kamen noch 273 Lokomotiven hinzu, die bereits mit Reichsbahnnummern in Dienst gestellt wurden. Ungefähr 864 Maschinen der Gattung G 1O gingen außerdem an andere europäische Eisenbahnverwaltungen. Nach Abzug der Kriegsverluste und der Reparationslieferungen an Kriegsgegner verblieben der Deutschen Reichsbahn im Jahr 1925 noch 2.358 Lokomotiven der Baureihe 57.10 – 35. Einen großen Aderlaß hatte die Baureihe 57.10 – 35 im Zweiten Weltkrieg zu verzeichnen. Zu einer immer noch nicht genau bekannten Zahl von Kriegsverlusten im Ausland kamen zahlreiche Opfer durch Luftangriffe in der Heimat.

Nach 1945 verblieben im Bereich der späteren Deutschen Bundesbahn insgesamt nur 649 Maschinen. Diese Fahrzeuge beförderten mittelschwere Güterzüge auf Nebenstrecken. Zum überwiegenden Teil waren sie jedoch im schweren Verschiebedienst auf großen Rangierbahnhöfen eingesetzt. Überaus bunt war die Palette der Tender, die hinter der G 10 zu Einsatz kamen. Die größte Gruppe bildeten die Tender der Bauart pr. 3 T 16,5. Daneben waren aber auch Tender der Typen pr. 3 T 20, pr. 2’ 2’ T 16, pr. 2’ 2’ T 21.5 und pr. 2’2’T 31,5 vertreten. Sogar mit bayerischem Anhang fuhr die preußische G 1O. Nach der Ausmusterung der bayerischen Gattung G 4/5 H waren insgesamt 156 Tender bay. 3 T 20,2 mit Maschinen der Baureihe 57.10 – 35 gekuppelt worden. Es soll auch eine G 10 mit Wannentender gegeben haben.

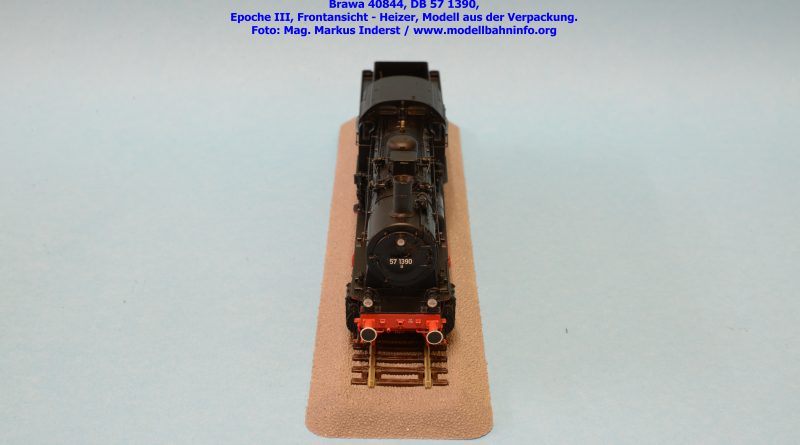

Modellvorstellung

Brawa zählt zu jenen Herstellern in der Branche, die jedes Jahr nicht nur großen Wert auf eine Topneuheit großen Wert legen, sondern auch gewillt ist, eine gewisse Contenance in der Modellumsetzung zu pflegen. Obwohl die bisherigen Dampflokkonstruktionen vom Vorbild her betrachtet eher kleiner Stückzahlen repräsentierten, greift Brawa nunmehr eine Länderbahn-Konstruktion auf, die es über viele Epochen und gleich mehreren Bahnverwaltungen gab. Brawa hat seine preuß. G 10 zwar vor vier Jahren in Nürnberg angekündigt, doch erst jetzt werden die Früchte des langen Wartens und Konstruierens wirklich sichtbar.

Zur Vorstellung gelangt die DB-Variante der preuß. G 10 als Baureihe 57.10-40. Das Modell wurde im Neuheitenprospekt 2017 mit vier verschiedenen Ausführungen angeführt, und zwar die Artikelnummer 40844 (analoges Basic+-Modell ohne Sound; UVP € 394,90), unter der Artikelnummer 40845 die dazugehörige Wechselstromausführung zum UVP von € 439,90 sowie in der Extra-Ausführung als Digitalvariante die Artikelnummern 40846 (Gleichstrom-Modell, UVP € 529,90) und 40847 (Wechselstrom-Modell, UVP € 529,90) samt Soundfunktion.

Verpackung

Brawa-Modelle werden in einer mehrteiligen Verpackung ausgeliefert. Zuerst muß der Kartonschuber von der Schachtel entfernt werden. In der Kartonschachtel befindet sich die gut verpackte Dampflokomotive. Diese sind in einer rund-um-anliegenden Plasterverpackung rutschsicher verpackt. Zum Entnehmen des Modells muß zunächst nochmals ein Plastikschuber entfernt werden, dann läßt sich die Plastikummantelung ausklappen. In den nicht mit Styropor ausgekleideten Verstärkungen liegt ein Zurüstbeutel mit verschiedenen Kleinteilen und dem Einsatz für den Kohletender. eine Ausführliche Betriebsanleitung liegt in der Kartonschachtel bei.

Technik

Die technischen Komponenten der Lok im Lokkessel bzw. im Tender untergebracht. Für die Entnahme des Lokgehäuses müssen zunächst drei Schrauben an der Unterseite des Modells gelöst werden. Das Lokgehäuse läßt sich dann problemlos abziehen. Der Motor liegt im mittleren Teil de Lokkessels und verfügt über zwei Schwungmassen. Dieser treibt über ein Kardangelenk und über eine Schnecke auf das Getriebe der Lok und damit weiterführend auf die hintere Kuppelachse. Die Zahnradkette verläuft bestens versteckt durch den Stehkessel und den Aschkasten zur vierten und fünften Kuppelachse. Diese beiden Achsen sind ebenso wie die vorderen Kuppelachsen durch funktionsfähige Ausgleichshebel verbunden. Die mittlere Achse ist federbelastend, sodaß sich stets eine Allradauflage auf den Gleisen gibt. Das Drehmoment im Getriebekasten führt allerdings zu Rückstellkräften, aus denen recht unterschiedliche Zugkräfte resultieren. Die Stromabnahme erfolgt über alle Achsen der Lok und über die erste und letzte Tenderachse.

Vor dem Motor ist ein Leerraum, dieser Dienst für das Digitalmodell für die Unterbringung der Schallkapsel für den Loksound. Mit dieser Schallkapsel will der Hersteller sicherstellen, daß der Loksound gleichmäßig nach Außen tritt. Der auf der Lok TRIER bzw. dem Kessel platzierte Laufsprecher ist dort eine kleine isolierte Schallkapsel montiert worden.

Im Tender ist die Fahrzeugplatine untergebracht, in welcher eine PluX22-Schnittstelle berücksichtigt ist. Das Tendergehäuse ist über vier Schrauben von der Unterseite her befestigt. Die Lok und der Tender sind über eine zehnpolige Leistung, die in die Deichsel integriert ist, verbunden. Auf dieser Deichsel wurde das Übergangsblech gesetzt, daß bei sämtlichen Kurvenfahrten immer mit ausschwenkt. Entfernt man die vordere Tenderachse, werden Rastrasten in der Deichsel zugänglich. Das Modell kann jederheit über die Lok-Tender-Kupplung problemlos getrennt werden. Das Modell besitzt eine Kurzkupplungskulisse lediglich im Tendergehäuse. Für den leeren Kohlekasten liegt im Zurüstbeutel ein eigenes Teil zum Einklipsen bei.

Fahrverhalten

Die Brawa-Lok erreicht bei der Verwiegung ein Eigengewicht von 427 Gramm. Die Maschine läuft bei seinen Testrunden taumelfrei und leise. Erfreulich ist vor allem die Geschwindigkeit des Modells. Das Vorbild hat eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Messungen bei 12 V Gleichstrom ergaben umgerechnete Werte von ca. 66 km/h. Diese ist gegenüber der Vorbildgeschwindigkeit um ca. 10 % zu schnell, gegenüber dem NEM-Wert mit der Draufgabe von 30 % um 20 % zu langsam.

Optik

Die vorliegende DB-Lok stellt eine Formvariante zur der bisher schon ausgelieferten, vierdomigen Maschine vom letzten Jahr dar. Die Lok in der DB-Ausführung weist nur mehr einen Dampfdom sowie davor gesetzt einen Sanddom auf. Jedenfalls ist das Modell schon vom Anschauen eine reine Augenweide, denn noch nie wurden bei einem Großserienmodell derart hohe konstruktive Standards erreicht. Diese hohe Kunst der Konstruktion wird allein schon an den detailreichen Ausführungen am Langkessel ersichtlich. Einzelne Schmierleistungen sind am Kessel angraviert, wo es Sinn macht. Verschiedene Druckluftleistungen oder Verrohrungen von verschiedenen Versorgungseinrichtungen der Dampflokomotive wie die Luftpumpe, der Dynamo, der Hilfsbläser, die Speisepumpe, des Vorwärmers, der Sandkästen sind absolut freistehend realisiert und reichen sogar ein Bereiche, die mit dem freien Auge nicht so einfach sichtbar sind. Sichtbarer ist dafür die Stehkesselrückwand mit seinen vielen Details und den etwa angesetzten und entsprechend farblich ausgelegten Armaturen. Sämtliche Ventile sind am Modell als freistehende Teile extra angesetzt.

Beim Fahrwerk fallen zunächst die filigran ausgeführten Radsätze mit korrekten Gravuren der Gegengewichte und Radreifen mit reduzierten Grenzmaßen auf. Sämtliche Steuerungsteile sind feinst detailliert und harmonisieren auch farblich gut. Einzelne Steuerungsteile sind aus gegossenen Metallstangen gefertigt. Die korrekte Umsetzung der Bremsanlage ist auf den ersten Blick nicht sichtbar, wenn man aber die Lok von der Unterseite des Rahmens betrachtet, dann wird der vordere Festpunkt der ansonsten korrekt nachgebildeten Traversen, Zugstangen und Gelenke sichtbar.

Gut gelungen ist auch das Fahrwerk des Tenders, das auch hier alle entsprechenden Teile korrekt nachbildet zum optischen Ganzen des Modells beiträgt.

Farbgebung und Beschriftung

Die Farbgebung ist wohl als das einfachste an dieser wirklich hoch komplexen und toll gelungenen Fahrzeugkonstruktion zu erachten. Obwohl die Farbaufteilung schon konstruktiv vorgegeben ist, rückt die Bedruckung des Modells absolut in den Vordergrund und auch diese wird den bekannten Brawa-Grundsätzen absolut gerecht. Als Betriebsnummer wurde die 57 1390 ausgewählt und zwischen dem Führerhaus und dem Lokschild ist kein farblicher Unterschied zu erkennen. Die Befestigungsschrauben sind über silberne Punkte nachempfunden. Selbiges gilt auch für den DB-Keks und die Anschriften für die BD Nürnberg und das Bw Bayreuth. Kurios erscheint nun aber die Angabe des letzten Untersuchtungsdatums mit 4.11.65, wiewohl die Vorbildmaschine schon am 10. März 1965 von der DB kassiert wurde.

Beleuchtung

Brawa hat sein Modell mit warmweißen LEDs ausgestattet. Der Lichtstrahl wird über Lichtleitkörper in die korrekt umgesetzten DB-Reflexionsglaslampfen mit im Glas exakt nachgebildeten Rillenmuster. Allerdings erweist sich durch diese konstruktive Lösung die Leuchtkraft des dritten Spitzenliches auf der Rauchkammertüre etwas schwächer. Am rückwärtigen Führerhausdach befindet sich ebenfalls ein LED-Leuchtkörper, der während der Fahrt strahlt.

Bilder