Piko 59456 / 59458: DB AG BR 101

Der hochwertige Schnellzugsverkehr war seit Beginn der 1970er Jahre bis zur Jahrtausendwende fest in der Hand der sechsachsigen Paradepferde der Baureihe 103 der Deutschen Bundesbahn. Obwohl die 103 unermüdlich im Einsatz standen und infolgedessen vom technischen Aspekt nicht mehr zeitgemäß waren, stand ab Mitte der 1990er Jahre die Beschaffung einer adäquaten Nachfolgerin im Raum.

Neue Tendenzen hinsichtlich der Ausbildung der Traktionstechnik wurden bereits bei der Baureihe 120 angewendet. Die Inbetriebnahmephase der BR 120 war von erheblichen Schwierigkeiten geprägt, stand doch die Drehstromtechnik noch in den Kinderschuhen und wurde fortan zur Serienreife weiterentwickelt. Gleichzeitig entwickelten die beiden deutschen Fahrzeughersteller Siemens/Krauss-Maffei und ABB/Henschel jeweils eigene Produktplattformen mit je einer eigenen Vorführlokomotive.

Auf Basis des 12x-Konzeptes von ABB/Henschel wurden mehrere Fahrzeugtypen konzipiert, wozu auch die BR 101 als Nachfolgerin für die Schnellzuglokomotive 103 abgeleitet wurde. Den Auftrag zum Bau der neuen Baureihe 101 vergab die DB AG 1994 an ABB Henschel (heute Bombardier), obwohl schon damals die Umstellung des Fernverkehrs komplett auf Triebwagenzüge im Raum stand. Zum Zeitpunkt der Beschaffung bestanden sogar noch Überlegungen, die neue Schnellzuglokomotive auch im hochwertigen Güterverkehr mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h vorzusehen.

Adtranz stellte im Jahr 1996 im Werk Kassel die neue Schnellfahrlok Baureihe 101 für die Deutsche Bahn AG vor. Die Beschaffung der Baureihe 101 als neues Paradepferd der Bahn soll aber schon nach wenigen Jahren ausgedient haben. Letztendlich wird die Einsatzdauer an die 30 Jahre betragen.

Nach jahrelangem Hickhack um eine Neubau-Elektrolok für die DB AG konnte Adtranz am 1. Juli in Kassel die 101 001 präsentieren. Der Hersteller sah in ihr wirklich das achte Weltwunder: Monatelang war sie mit einem strikten Fotografierverbot belegt. Als Adtranz im April in Kassel neue Dieselloks für Ägypten vorstellte, standen zwei 101 im Rohbau bereit. Aufpasserteams wachten darüber, daß sich die optische Achse keines Objektivs in Richtung 101 verirrte

Die erste Serienlok der Baureihe 120.1 konnte 1987 in Dienst gestellt werden. Die Erfahrungen aus dieser Bauart, aus dem ICE und der technische Fortschritt seit Ende der 1980er Jahre führten zwangsläufig zu einer modernisierten Ausführung. Die DB AG erhält zwischen 1997 und Juni 1999 insgesamt 145 Maschinen dieser neuen Bauart in einem Gesamtwert von 860 Millionen DM, so daß jede einzelne Maschine rund 6 Millionen DM kostet.

Technische Veränderungen betreffen Details, aber nicht das Grundkonzept der 120. Eine der wichtigsten Neuerungen ist, daß die mit Drehstrom-Asynchron-Antriebstechnik ausgestattete 101 nicht eine isolierte Bauart darstellt, sondern ein Bestandteil des modularen Fahrzeugkonzepts „Eco 2000“. Neben einer Schnellfahr-Elektrolok gehören auch ein Triebkopf sowie je eine Güterzuglok mit End- und Mittelführerstand zu dieser Lokomotivfamilie. Bei der Vergabe des Jahrhundertauftrags der DB im Jahr 1994 hatte ABB mit der Schnellfahr-Elektrolok aus dem Modulkonzept Erfolg.

Die 101 markiert mit ihrer Leistung von 6.400 kW und der Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h die technische Spitze der Eco 2000-Fahrzeugfamilie. Sie verfügt über einen integrierten Gesamtantrieb (IGA). Die Idee des IGA besteht darin, daß Fahrmotor und Radsatz-Antrieb in einer kompakten Baueinheit vereinigt sind. Der Hersteller sieht vor, daß durch den integrierten Antrieb pro Radsatz 1.600 kW Leistung installiert werden können und die Lebensdauer der Baugruppe hoch ist. Die ungefederten Massen sanken, so daß ein geringerer Verschleiß von Rädern und Schienen zu erwarten ist.

Durch das neue Antriebskonzept konnte innerhalb des Drehgestells Raum für eine Scheibenbremse geschaffen werden. Scheibenbremsen gab es bei Lokomotiven der DB AG bislang nicht, sieht man von einer Probeausführung der Baureihe 217 ab. Im ABB-Konzern, aus dem die 101 ja stammt, waren Scheibenbremsen aber an den schwedischen Lokomotiven der Bauart Rc schon lange erprobt. Die 101 erhält pro Radsatz zwei geteilte, innenbelüftete Bremsscheiben aus Stahlguß. Alle vier Radsätze der 101 werden einzeln gesteuert. Die hierzu eingebaute Kraftschlußregelung soll das Schleudern und Gleiten der Achsen verhindern.

Grundvoraussetzung für den Schleuder- und Gleitschutz einer Lokomotive ist die exakte Messung der Geschwindigkeiten. Die 101 erhielt hierzu erstmals ein Radargerät, das die Geschwindigkeit vom Rad-Schiene-Kontakt unabhängig und damit genauer als bisher mißt. Der Umweltschutz spielt bei der Eco 2000-Lokfamilie eine Drehgestellbau für die 101. Die gekapselten Antriebe sind eine Besonderheit der Baureihe. besondere Rolle. So werden die Stromrichter und Transformatoren durch einen biologisch abbaubaren PolyolEster gekühlt. Energieeinsparungen sind durch eine günstige Aerodynamik möglich. Beim Bremsen kann Energie ins Netz zurückgespeist werden, so daß der Gesamtenergieverbrauch sinkt. Die Führerstände werden mit FCKW-freien Kühlmitteln klimatisiert. Die Lärmemission wird durch gekapselte Getriebekästen und neu konstruierte Lüfter reduziert. Schließlich verpflichtete sich Adtranz, die gesamte Lokomotive nach dreißig Jahren Betrieb zurückzunehmen und das verwendete Material zu recyclen.

Trotz fortschrittlicher Technik kommt bei der 101 keine ungeteilte Freude auf, denn mit ihr geht in Deutschland mit großer Wahrscheinlichkeit die Ära der SchnellfahrLokomotiven zu Ende. Die von der DB geplanten Triebzüge werden ihr binnen kurzer Zeit den Rang ablaufen. Aus dieser Baureihe wird deshalb kein Kultobjekt werden, wie in den sechziger und siebziger Jahren aus der E 03 bzw. 103. Werden die Planungen der DB Wirklichkeit, so beendet die 101 ihre Karriere nicht als Schnellfahr-, sondern als Güterzuglok. Falls die Umstellung auf Triebzüge so weitergeht wie geplant, dürfte die 101 etwa ab dem Jahr 2005 überflüssig sein. Die DB legte deshalb bei der Auftragsvergabe darauf Wert, daß die 101 nach dieser Zeit umgerüstet werden kann. Sie ist eine Übergangslösung, bis die neuen Triebzüge endgültig den gesamten Schnellverkehr erobert haben. Das Einsatzfeld der 101 wird dann demjenigen der Baureihe 152 ähneln, die von Siemens und Krauss-Maffei gebaut wird. Technisch an der Spitze wird die 101 aber auch dann noch stehen, denn die 145 und 152 werden mit Tatzlagerantrieben gebaut. Diese Entscheidung haben nicht die Hersteller getroffen, sondern die DB, als sie den Preis festlegte.

Die Indienststellung der BR 101 erfolgte ab dem Sommer 1996 und endete mit der Auslieferung der 145. Lokomotive noch vor dem Jahrtausendwechsel. Die Lokomotiven haben eine Achsfolge Bo‘ Bo‘, sind 19.100 mm lang und wiegen rd. 84 t. Die Lokomotiven sind für 220 km/h in Deutschland zugelassen, in Österreich lediglich für 200 km/h. Leistungsmäßig rangieren die Fahrzeuge bei 6, MW Dauerleistung und sind damit dem später in Dienst gestellten ÖBB-Taurus ebenbürtig.

Die ersten drei Lokomotiven wurden noch in orientroter Lackierung ausgeliefert. Alle weiteren Fahrzeuge erhielten eine verkehrsrote Kastenlackierung. Die geraden Flächen sowie die kantige Kastenform ohne Rundungen ließ diese Baureihe schnell zur rollenden Litfaßsäule verkommen. Im Laufe der bald 20jährigen Einsatzgeschichte trugen die Maschinen zahlreiche bunte Folien oder Lackierungen, von denen einzelne Maschinen in unterschiedlichen Erscheinungsbildern auf dem Streckennetz der DB AG, der SBB und der ÖBB zu sehen waren.

Modellvorstellung

Nachdem es mehrere hochdetaillierte Modelle der BR 101 von Mitbewerbern gibt, hat Piko seine Modellausführung im preiswerten Hobby-Segment angesiedelt. Zahlreiche Varianten wurden bereits angeboten. Für das Modellbahnjahr 2016 haben die Sonneberger nur einen bunten Farbtupfer im Hobby-Segment angekündigt. Es ist dies die DB AG-Werbelok 101 017 mit der Seitenwerbung für den Kanton „Graubünden/Swisstravel“ (Gleichstrom-Ausführung: Artikelnummer 59546, UVP € 94,99; Wechselstrom-Ausführung: 59256 – UVP € 119,99).

Verpackung

Piko liefert seine Fahrzeuge in einer Kartonschachtel an den Fachhandel aus. Das Modell liegt in einer zweiteiligen, passgenauen Plastikform. Verschiedene Prospekte und die mehrsprachige Betriebsanleitung inkl. Ersatzteilblatt liegen dem Modell bei.

Technik

Das Lokgehäuse ist mit einer Zentralschraube am Metallrahmen befestigt. Nach dem Lösen dieser läßt sich das Kunststoffgehäuse durch zusätzliches Auseinanderspreizen der Seitenwände leicht nach oben abziehen.

In den Metallrahmen ist der Mittelmotor mit einer großen Schwungmasse eingelagert. Der Antrieb erfolgt in gewohnter Manier mittels Kardanwellen und den Stirnradgetriebe auf alle Achsen. Die kleine Platine ist genau über dem Motor in einer eigenen Plastikhalterung befestigt. Diese Halterung läßt sich jedoch nur sehr schwer abnehmen. Für den nachträglichen, digitalen Spielbetrieb steht eine achtpolige Schnittstelle nach NEM 652 zur Verfügung.

Das vorliegende Modell ist 482 Gramm schwer. Es ist mit zwei Haftreifen bestückt, welche diametral auf der jeweils inneren Achse jedes Drehgestells aufgezogen sind. Der Fahrstrom wird von allen Achsen abgegriffen.

Fahrverhalten

Daß eine Schnellzuglokomotive auf der Modellbahnanlage nicht unbedingt rasen muß, wird im Praxistest beim gegenständlichen Modells demonstriert. Das Vorbild hat eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h. Messungen bei 12 V Gleichstrom ergaben umgerechnete Werte von ca. 211 km/h. Die berechnete Modellgeschwindigkeit ist in beiden Fällen zu niedrig: bei der Vorbildgeschwindigkeit um ca. 4 % und nach dem dem NEM-Wert um ca. 34 %. Der Bremsauslauf beträgt bei 12 V gerade einmal eine Loklänge.

Nimmt man allerdings eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h zu rate, zu der die Lok in der Regel eingesetzt wird, weil die Reisezugwagen (ausgenommen ÖBB-Railjet) nur für 200 km/h zugelassen sind, dann ergeben sich folgende Werte: Demnach ist die Lok bei der Vorbildgeschwindigkeit um ca. 6 % zu hoch, nach dem NEM-Wert aber immer noch um ein Viertel zu langsam.

Optik

Die Ansiedelung des Modells im Hobby-Segment läßt erahnen, daß Piko bei der Detailierung nur das notwendigste umgesetzt hat. Wer hofft, mit dem Modell ein filigran ausgestaltetes Modell in den Händen zu halten, wird sogleich enttäuscht. Die Konstruktion zeichnet sich in jeglicher Hinsicht durch vereinfachte Modellumsetzung aus. Üblicherweise empor stehende Teile wie Griffstangen, UIC-Dosen, Scheibenwischerdüsen udgl. sind allesamt am Gehäuse angespritzt und heben sich ggf. farblich ab. Trotz der vereinfachten Modellumsetzung sind entlang des Fahrzeugkastens bzw. -rahmens dennoch zahlreiche Gravuren zu erkennen. Diese Vereinfachung findet sowohl auf dem Dach als auch bei den Drehgestellen seine Fortsetzung.

Farbgebung und Beschriftung

Die Lackierung und Bedruckung liefert keinerlei Beanstandungen. Diese ist sauber ausgeführt. Im Vergleich zu vergleichbaren Modellen anderer Hersteller ist immer wieder erstaunlich, in welch hervorragender Qualität die Anschriften bei Piko-Modellen umgesetzt werden. Die Bedruckung des Werbesujets auf den Seitenwänden ist vorbildgerecht, wobei nicht nur der linksseitige Steinbock, sondern auch das rechtsseitige Motiv der Rhätischen Bahn sehr gut zu erkennen ist. Die Werbelok trägt die vollständige NVR-Nummer 91 80 6 101 017-2 mit dem Halterkürzel D-DB und hat das Revisionsdatum AE 14.09.12.

Beleuchtung

Das Modell ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet. Wartungsarme, weiße und rote LEDs dienen der Darstellung des dreifachen Spitzen- bzw. zweifachen Schlusslichter, welche fahrtrichtungsabhängig leuchten.

Verwandte Modelle

Bilder

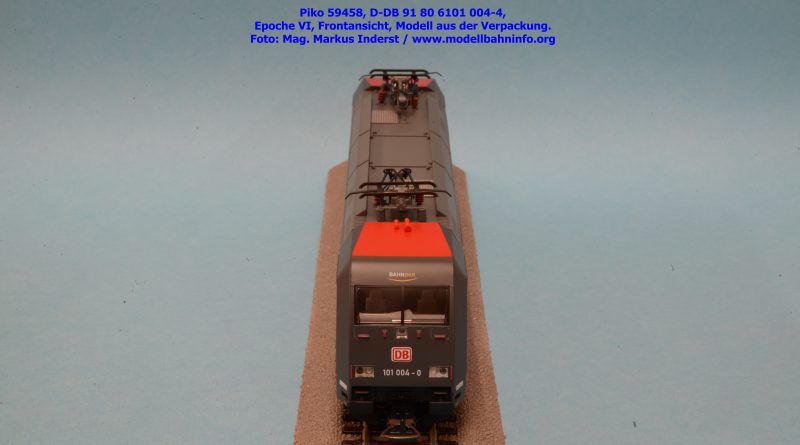

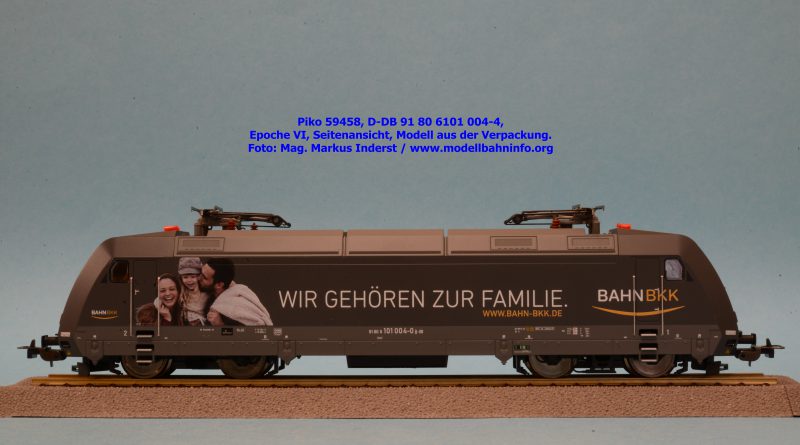

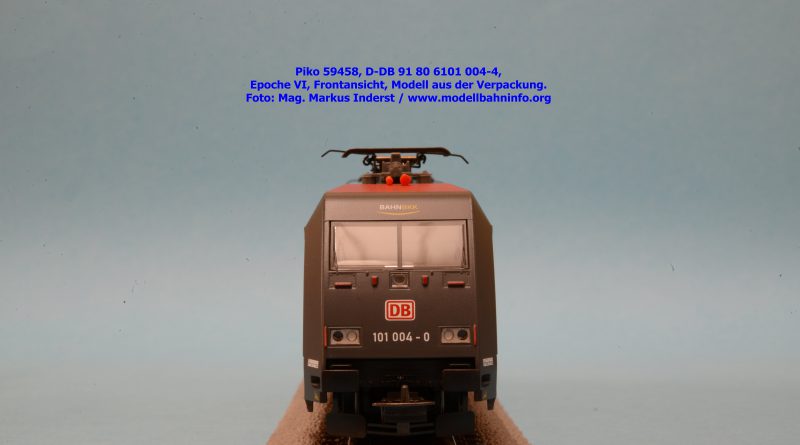

Modellvorstellung 59458 – 101 004-4 „BKK“

Als weitere Werbelok der DB AG gelangte dieses Design der BKK zur Ausführung. Die Lok ist als Neuheit 2019 im Hobby-Segment angekündigt und kam Ende Januar 2019 in den Fachhandel. Piko fertigt das Modell in beiden Stromsystemen. Die Gleichstromausführung erhielt die Artikelnummer 59458, die Wechselstromausführung 59258. Die Modelle kosten UVP € 99,99 bzw. € 139,99.

Das Modell ist sauber lackiert und beschriftet. Es trägt die vollständige Betriebsnummer 91 80 6101 004-0 und die Halterkennung D-DB bzw. die Untersuchungsdaten Unt AE 06.04.17.

Bilder