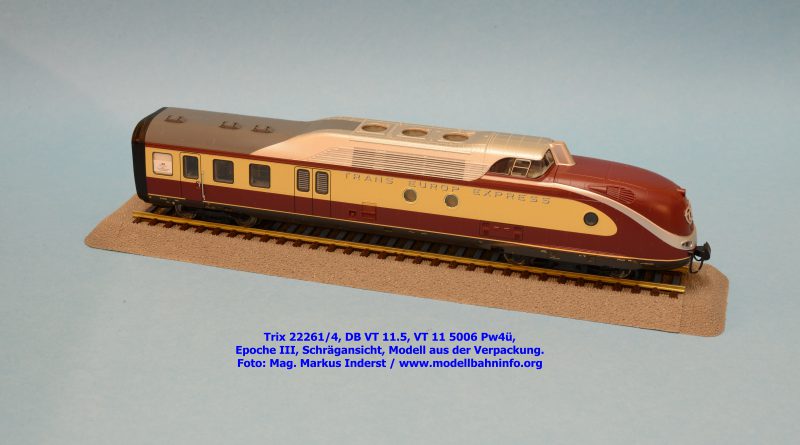

Märklin/Trix 22261 + 23261 – VT 11.5 TEE „HELVETIA“

Als in Westeuropa der Eisenbahnverkehr nach dem Zweiten Weltkrieg wieder voll in Gang gekommen war, gingen im Jahr 1954 die Bahnverwaltungen von sechs Ländern an die Konzeption eines neuen grenzüberschreitenden Schnellverkehrssystems.

Moderne Reisezüge sollten rund siebzig der bedeutenden Großstädte im Herzen Europas miteinander verbinden. Ein internationales Gremium entschied sich für eine einheitliche Farbgebung und eine gleiche Kennzeichnung der Trans-Europ-Express-Züge.

Erhöhter Komfort und ein besonderer Service sollten die neuen TEE-Garnituren von den bislang im Fernverkehr eingesetzten Fahrzeugen unterscheiden. Die Deutsche Bundesbahn entschloß sich für die Beschaffung von Dieseltriebzügen. In zukunftsorientierter Leichtbauwelse, ausgestattet mit bewahrten Antriebselementen. Letztere hatten ihre Betriebstauglichkeit bereits in den Triebzügen VT 08 und VT 12, außerdem in den Diesellokomotiven der Baureihe V 200 unter Beweis gestellt.

Am 2. Juni 1957 war es dann soweit, die neuen „Stars der Schiene” starteten zu ihrer Jungfernfahrt. Ziel der Sternfahrt war der Hauptbahnhof von Luxemburg. Große Beachtung fand der TEE-Triebzug VT 11.5 der Deutschen Bundesbahn. Hierbei handelte es sich um eine Gemeinschaftsentwicklung des BZA München und den Firmen MAN, LHB und Wegmann.

In der Regel verkehrten die Züge siebenteilig. Zwischen den beiden baugleichen Maschinenwagen liefen dann zwei Abteilwagen, ein Großraumwagen, ein Küchenwagen mit Speiseraum und ein Speisewagen mit Bar und Großraumabteil. Die Maschinenwagen mit dem markanten „Kopf” und dem DB-Emblem wurden bei der MAN in Nürnberg gefertigt. Die Führerkanzel ist zurückgesetzt und hochliegend angeordnet. Mit besonderer Sorgfalt ist die Schall- und Schwingungsisolierung ausgeführt worden. Im vorderen Kopfteil befindet sich der Fahrmotor mit dem hydraulischen Getriebe. Hinter dem Führerstand liegt der zweite Maschinenraum mit dem Hilfsdieselmotor, dem Drehstromgenerator und der gesamten Kühlanlage für beide Dieselmotoren. Die Maschinenkammern sind recht geräumig; Tageslicht tritt durch drei Bullaugen in jeder Seltenwand ein. Abnehmbare Dachteile erlauben den problemlosen Ein- und Ausbau aller Aggregate. An den zweiten Maschinenraum schließt sich ein Gepäckabteil an. Außerdem wurden in die beiden Maschinenwagen eines Zuges die Abteile für das Bahn- und DSG-Personal, ein Schreibabteil, Toiletten, eine Sprechzelle für Funktelefon und ein Raum für den Zolldienst und die Grenzpolizei eingebaut.

Die Abteilwagen entstanden bei Linke-Hofmann-Busch in Salzgitter-Watenstedt. Jeder Wagen erhielt sechs Abteile mit insgesamt 36 Sitzplatzen. Die Abteile waren durch Schiebetüren vom Seitengang getrennt. Die Polsterung der Sessel wurde körpergerecht ausgeführt, die Bezüge waren in den Farben beige, kupferrot, grün und rauchblau gehalten. Für die Wandverkleidung wurde ein Kirschbaumfurnier ausgewählt. Zu den weiteren Einrichtungen zählten eine große Toilette mit Wascheinrichtung, eine Kleiderablage und ein Raum für Handgepäck.

Ebenfalls von LHB kamen die Großraumwagen mit jeweils 6 ausziehbaren Polstersitzen und 27 Drehliegesitzen. Alle Sitze hatten Bezüge aus rauchblauem Dralon-Plüsch. Die Wandverkleidung war in Birnbaumfurnier ausgeführt. An Nebenräumen waren je zwei Toiletten mit Waschgelegenheiten, zwei Kofferabteile und zwei Kleiderablagen vorhanden.

Die Küchenwagen wurden von Wegmann & Co. in Kassel gefertigt. Diese Fahrzeuge waren mit einer modernen und leistungsfähigen Küche, mit eingebauten Kühl-, Vorrats- und Wäscheschränken ausgestattet. Für das Personal war eine eigene Toilette vorhanden. Der Speiseraum hatte 23 Sitzplätze mit rauchblauen Polsterbezügen und eine Teakholz-Wandverkleidung. Auch die Speisewagen mit Bar und einem Fahrgast-Großraum lieferte die Firma Wegmann. Im Speiseraum mit Teakholz-Auskleidung waren 23 Klappsitze mit rauchblauen Polsterstoffen vorhanden. Die vier Sessel und die drei Hocker in der Bar hatten Überzüge aus türkisfarbenem Yak-Kunstleder. Bei der Wandverkleidung der Bar hatte man sich für Zebranofurnier entschieden. Der Fahrgast-Großraum, mit 17 grünen Polstersitzen und Nußbaumfurnier, konnte bei Bedarf als Speiseraum hergerichtet werden.

Die Bauausführung

Untergestell und Kastengerippe der Fahrzeuge sind als selbst tragende, verwindungssteife Röhre in kombinierter Spanten- und Schalenbauweise in Verbundbauart ausgeführt. Das Untergestell der Maschinenwagen und die Hauptquerträger der Mittelwagen wurden aus Stahl gefertigt. Für alle anderen Bauteile des Untergestells und des Kastengerippes aller Fahrzeuge kamen Profile, Spanten und Bekleidungsbleche aus Aluminiumlegierungen zum Einsatz. Die Leichtmetallbauteile wurden miteinander vernietet und durch Punktschweißung verbunden. Eine reine Schweißkonstruktion sind die aus Stahlprofilen gefertigten Baugruppen.

Die drehzapfenlosen Triebdrehgestelle, mit einem Achsstand von 3.400 mm, sind eine Entwicklung der MAN. Der geschlossene Rahmen mit Außenlagerung Ist als verwindungssteifer Kastenträger in geschweißter Stahl-Leichtbauweise ausgeführt.

Wegmann in Kassel schuf die kürzeren Laufdrehgestelle, die einen Achsstand von 2.300 mm aufwiesen. Auch diese Drehgestelle entstanden in Leichtbauweise. Zwei Längs- und zwei Querkastenträger wurden zu einem H-Rahmen mit Drehzapfen und Außenlagerung verschweißt. Die Treibräder haben einen Durchmesser von 950 mm. Etwas kleiner sind die Laufräder, mit einem Durchmesser von 900 mm.

Als Antriebsmaschinen konnten wahlweise große 12-Zylinder-Viertakt-Dieselmotoren mit Aufladung der Firmen Daimler-Benz, MAN oder Maybach eingebaut werden. Die Nennleistung dieser Motoren wurde mit 1.100 PS bei 1.500 U/min angegeben. Je nach Länge und Auslastung der Triebzüge, die auch zehnteilig eingesetzt wurden, konnte mit einem oder mit zwei Motoren gefahren werden. Die Ausrüstung der Triebzüge mit einer Vielfach-Steuerung erlaubte den Einsatz mehrerer gleichartiger und auch anderer, mit dem gleichen Steuersystem ausgerüsteter Dieseltriebzüge vom Führerstand des vorne laufenden Fahrzeuges aus. Die Leistung des VT 11.5 war so bemessen, daß die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h ohne Mühe erreicht und gehalten werden konnte. Die Kraftübertragung erfolgt über eine kräftige Kardanwelle auf das hydraulische Getriebe und von dort über zwei Gelenkwellen zu den beiden Achsgetrieben.

Für die Stromerzeugung wurde in jeden Maschinenwagen ein Hilfsdieselmotor mit einer Leistung von 296 PS eingebaut, der als Antrieb für den Dieselstromgenerator dient. Dieselmotor und Generator sind auf einem gemeinsamen Tragrahmen angeordnet, der elastisch auf dem Untergestell gelagert Ist. Die langen Laufwege der Triebzüge verlangten den Einbau großer Kraftstoffbehälter für Fahr- und Hilfsdieselmotor. Jeder Maschinenwagen verfügt über mehrere im Untergestell eingebaute Behälter mit einem Gesamtfassungsvermögen von 2.500 Liter.

Der Betriebseinsatz

Der Start des TEE-Verkehrs in der Bundesrepublik begann 1957 mit dem Zugpaar „Saphir” von Frankfurt am Main nach Brüssel. Es folgten die Zugpaare „Helvetia”, „Paris-Ruhr“ und der „Rhein-Main”. Später kamen dann auch noch der „Diamant” und der „Mediolanum” hinzu. Im Regelfall verkehrten die Züge siebenteilig mit einer über die Scharfenberg-Kupplung gemessenen Lange von 130.680 mm. Wegen der großen Nachfrage mußte im „Helvetia” oft ein achter Wagen eingestellt werden.

Für den TEE-Einsatz standen der Deutschen Bundesbahn folgende Fahrzeuge zur Verfugung:

Fahrzeugart Anzahl Betriebsnummern

Maschinenwagen 19 VT 11 5001 bis 5019

Abteilwagen 23 VM 11 5101 bis 5123

Großraumwagen 8 VM 11 5201 bis 5208

Speisewagen/Bar 8 VM 11 5301 bis 5308

Kuchenwagen 9 VM 11 5401 bis 5409

Mit fortschreitender Elektrifizierung vieler Bundesbahnstrecken wurden dann in den 1960er Jahren einige Diesel-Garnituren von lokbespannten TEE-Zügen abgelöst. Die freigewordenen Triebzüge wurden im innerdeutschen Fernverkehr eingesetzt. Nach dem Inkrafttreten des neuen Nummernplans der DB am 1. Jänner 1968 erhielten die Fahrzeuge die Baureihenbezeichnung 601/901.

Neuen Aufschwung brachte dann die Einführung des Intercity-Verkehrs der DB im Herbst des Jahres 1971. Zu diesem Zeitpunkt standen dann auch schon die ersten umgebauten Maschinenwagen mit Gasturbinenantrieb als Reihe 602 zur Verfügung.

Als letzte internationale Leistung für den TEE-Triebwagen verblieb der „Mediolanum“ von München nach Mailand über die Brennerstrecke, der noch vom 1. Juni 1969 bis im August 1972 mit fünfteiligen VT 11.5 gefahren wurde. Noch vor der Olympiade in München erfolgte die Umstellung auf einen FS-Wagensatz.

Dies war aber nicht die einzige Leistung, die die formschönen Dieseltriebwagen in Österreich erbrachten. Die Fahrzeuge, die seit Jahresbeginn 1968 in die Baureihe 601/901 EDV-gerecht umgezeichnet wurden, kamen dann später noch im Charter- bzw. im Wintersportverkehr als rein erstklassig geführte Intercity-Züge auf der Außerfernbahn von Kempten nach Garmisch bzw. auf der Mittenwaldbahn von Garmisch-Partenkirchen kommend bis nach Seefeld in Tirol zum Einsatz.

Obwohl die Triebwagen beim Publikum sehr beliebt waren, konnten die mittlerweile mehr als 20 Jahre alten Garnituren nach der Einführung des IC-79-Konzeptes nicht mehr mithalten. Die DB wollte die komfortablen Züge nicht unbedingt auf das Abstellgleis stellen und der Verschrottung zuführen. Anfang der 1980er Jahre fand sich ein neues Aufgabengebiet im Touristiksonderverkehr als „Alpen-See-Express“ mit Destinationen in den süddeutschen Urlaubsgebieten, wobei einzelne Destinationen sogar nach Österreich führten. Angefahren wurde zunächst der Grenzbahnhof Salzburg Hbf, aber auch Seefeld in Tirol und Innsbruck. Die Mittenwaldbahn wurde bis Herbst 1986 bedient. Die Bedienung von Innsbruck erfolgte über das Inntal. Hinzu kam noch die Anbindung von Zell am See über die Giselabahn via Wörgl, wo die Zugtrennung und –vereinigung mit dem Innsbrucker Flügelzug stattfand und somit bis zu 20teilige Garnituren zwischen Wörgl und Kufstein verkehrten. Die Zu- bzw. Rückführung der Urlauberzüge erfolgten jeweils als Leerpersonenzüge von und nach München aus mit Grenzübertritt in Kufstein. Die 601er-Leistungen waren leider nur von kurzer Dauer, bereits nach wenigen Jahren erfolgte die Umstellung auf Liegewagenverbindungen mit Kurswagen.

Modellvorstellung

Der formschöne TEE-Zug fand bei Märklin bzw. Trix fand als Einmalserie Aufnahme ins Neuheitenblatt 2016, nachdem dieses Modell längere Zeit nicht mehr im Sortiment zu finden war, wobei die Modellausführung den „TEE Helvetia“ mit Zuglauf Zürich – Basel – Frankfurt – Hamburg verkörpert. Die Nachbildung des siebenteiligen TEE-Zuges erfolgt mittels einer vierteiligen Grundpackung und durch eine Ergänzungspackung, die drei Mittelwagen beinhaltet. Die Märklin-Fahrzeuge sind unter den Artikelnummern 37604 bzw. 43114 erhältlich. Bei Trix erscheinen die beiden Sets unter den Artikelnummern 22261 bzw. 23261. Happig ist allerdings der Preis. Das Grundset wird zum UVP € 799,99 angeboten, das Ergänzungsset ist zum UVP € 349,99 erhältlich.

Verpackung

Das vierteilige Grundset wird in einer zweiteiligen Kartonverpackung ausgeliefert. Die Modelle sind in einer Styroporverpackung eingelegt, durch einen Plastikdecken fixiert, wobei jedes Modell einzeln durch Plastikfolien ummantelt ist und zusätzlich noch mittels Filzstreifen vor Beschädigungen bzw. Verschmutzungen geschützt wird. Dem Modell liegt eine mehrsprachige Betriebsanleitung, eine Garantieurkunde sowie ein Zurüstbeutel bei.

Technik

Die beiden Triebköpfe sind mit je einem Hochleistungsantrieb ausgestattet, wobei jeweils das führende Drehgestell angetrieben ist. Der zweite Radsatz ist beidseitig mit Haftreifen bestückt. Das nachgereihte Drehgestell ist als Laufdrehgestell ausgeführt.

Das Gehäuseoberteil ist mittels zweier Schrauben an der Fahrzeugwanne befestigt. Nach dem Lösen läßt sich das Teil abnehmen. Dies ist jedenfalls notwendig, falls ein Wechsels der Scharfenbergkupplung auf das KK-Imitat erfolgen soll.

Die gesamte Fahrzeugeinheit ist elektrisch verbunden. Hierzu dienen zwei fünfpolige Kabelstränge. Beim Zusammenkuppeln bzw. Trennen des Zuges ist daher vorsichtig vorzusehen.

Optik

Märklin/Trix haben ihre Triebwageneinheit vollständig aus Metall gefertigt. Diese besondere Eigenheit des Marktführer schlägt sich natürlich im Gewicht der Fahrzeuge nieder, wobei die optische Ausführung dabei keine Einschränkungen erleidet. Der Triebkopf hat ein Eigengewicht von 509 Gramm, die Mittelwagen wiegen je 335 Gramm.

Alle Fahrzeuge sind maßstäblich konstruiert. Der Triebkopf fällt nicht nur durch eine gut getroffene Kopfform auf, sondern auch durch zahlreiche Detaillierungen am Fahrzeug selbst. Die feinen Nietenreihen verteilen sich über die Seitenwände, die Kopfform und das Dach. Die Lüfteröffnungen sind sauber graviert. Die Dachlüfter sind durchbrochen und darunter sind eigene Lüfterräder eingesetzt. Schön anzusehen sind die Dachlüfter. Alle Fensterrahmen sind paßgenau in die Öffnungen eingesetzt. Das TEE-Emblem ist an die Kopfform angespritzt. Der Führerstand ist nachgebildet und erlaubt einen freien Durchblick, anders das hinterseitige Gepäckabteil, wo Kabelstränge den freien Durchblick behindern.

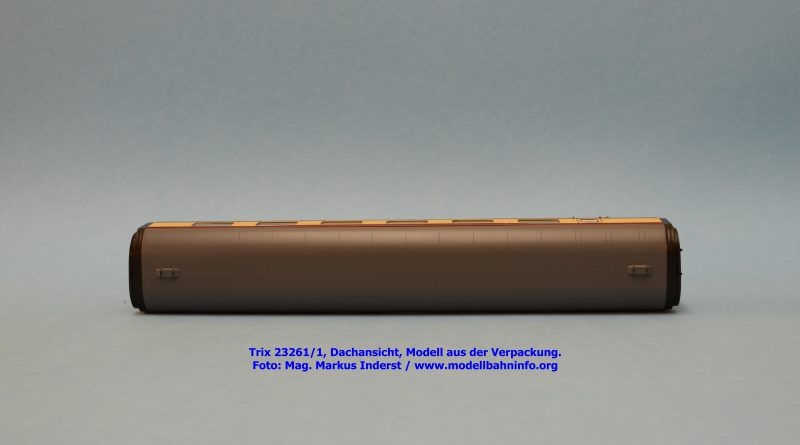

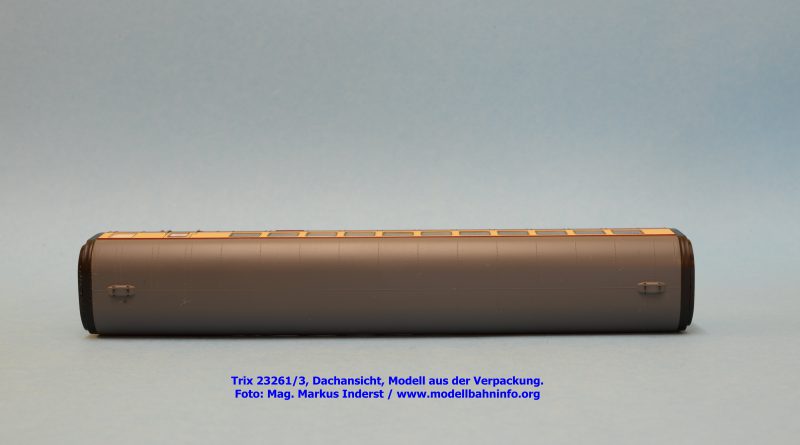

Dieselben Fertigungsstandards sind für die Mittelwagen zu erwähnen. Auch diese Fahrzeuge verfügen über zahlreiche, feinst angedeutete Nietenreihen entlang der seitlichen Außenhaut (Seitenwände, Dach). Weitere Gravuren sind an der Bodenwanne zu erkennen, wo auch verschiedene Lüfterreihen zu sehen sind. Die Faltenbalgübergänge sind als ganze Plastikteile nachempfunden und vielseitig gelagert.

Farbgebung und Beschriftung

Die vorliegenden Modelle sind sauber lackiert und bedruckt. Die Gummiwulste bei den Türen und ggf. den Fenstern werden durch schwarz bedruckte Striche imitiert. Die Anschriften sind verschiedenfarbig aufgebracht und gut lesbar. Das seitliche TEE-Schild „HELVETIA“ ist ebenfalls durch einen schwarzen Strich angedeutet. Sauber aufgetragen ist selbst über die Nietenreichen der silbern gehaltene, komplett ausgeschriebene Schriftzug „Trans Europ Express“. Die Zuglaufschilder sind auf der Innenseite der Fenster aufgedruckt. Die Triebköpfe tragen das Revisionsdatum der Abnahme im AW Nürnberg und fallen somit in die Zeit ab 1957.

Beleuchtung

Der Hersteller hat sich bei dem hohen Preis natürlich etwas einfallen lassen. Neben der LED-Beleuchtung für die Stirn- und Schlußlichtbeleuchtung (weiß/rot-wechselnd) wurden die Fahrzeuge mit einer LED-Innenbeleuchtungen versehen. Als weiteres Highlight sind die digital schaltbaren Lichtfunktionen, auch im Fahrgastraum bei den Tischlampen.

Bilder – Triebkopf 1

Bilder – Speisewagen

Bilder – 1. Klasse Mittelwagen

Bilder – Triebkopf 2

Ergänzungsset

Passend zum Grundset wurden zwei Monate später die drei Ergänzungswagen ausgeliefert. Die Gleichstrommodelle von Trix sind unter der Artikelnummer 23261 zum UVP von € 349,99 erhältlich, die Wechselstromwagen bei Märklin unter der Artikelnummer 43114 zum selben Preis. Die TEE-Garnitur „Helvetia“ wird als Einmalserie 2016 gefertigt.

Märklin/Trix liefern die drei Wagen im Unterschied zur Grundpackung in einer handlichen, quadratischen Verpackung in analoger Aufmachung mit zweiteiligem Überkarton und Styroporeinsatz aus. Alle Modelle sind fein säuberlich durch flauschige Stoffeinlagen sowie einer Plastikfolie umgeben.

Für die Ausführung der Modelle gelten die bereits oben gemachten Aussagen. Allerdings gibt eines bei einem Preis von mehr als € 100,– pro Zwischenwagen schon zu denken: Man hätte werkseitig die Kabelführungen besser lösen können, um diese nicht unbedingt bei der freien Fensterdurchsicht sehen zu müssen.

Bilder – 23261/1

Bilder – 23261/2

Bilder – 23261/3