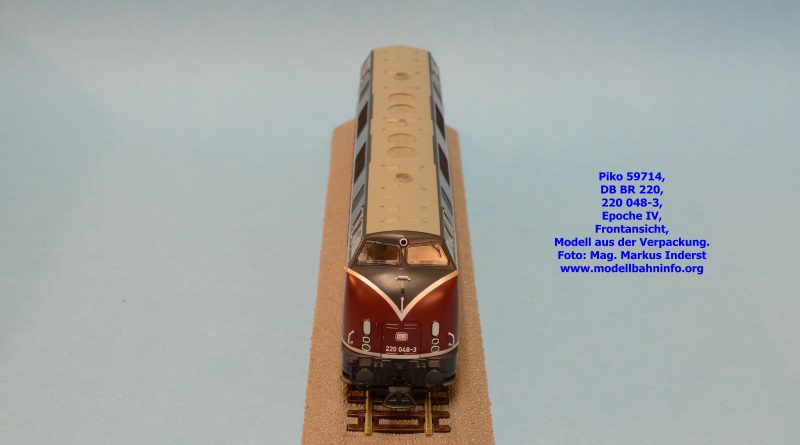

Piko 59714 / 59723 – DB 220 048-3 / 220 023-6

Die Baureihe V 200 der DB

Die Nachkriegsentwicklung neuer Brennkraft-Triebfahrzeuge für die Deutsche Bundesbahn war besonders durch die Konzeption und Erprobung leistungsfähiger Großmotoren und der Aggregate zur Kraftübertragung gekennzeichnet. Nach der Indienststellung der Triebwagen VT 08 und VT 12 und ersten Betriebserfahrungen damit blieb es bei der geforderten Drehgestell-Ausführung der geplanten Diesellokomotiven. Sowohl die neuentwickelten Gelenkwellen als auch die für größere Antriebsleistungen ausgelegten Strömungsgetriebe entsprachen den Erwartungen.

Als erste größere Diesellokomotive der DB war 1952 die V 80 mit diesen Elementen zur Kraftübertragung ausgerüstet worden. Die Maschinen der Baureihe V 80 waren als Mehrzweck-Lokomotiven vorgesehen und dienten zugleich als Studienobjekte und Erprobungsträger.

Einige der „Kinderkrankheiten”, mit denen die Fahrzeuge zunächst behaftet waren, konnten im Laufe der ersten Einsatzjahre beseitigt werden, Für den Dienst vor mittelschweren Güter- und Reisezügen reichte die Leistung der einmotorigen Lokomotiven der Baureihe V 80 allerdings nicht aus. Bereits im Jahr 1953 ging man deshalb an den Bau der Reihe V 200, die mit zwei Maschinenanlagen größerer Leistung ausgerüstet wurde. Anläßlich der Deutschen Verkehrsausstellung in München im Jahr 1953 konnte der Öffentlichkeit das erste Exemplar einer Diesellok für den schweren Streckendienst vorgestellt werden. Ab diesem Zeitpunkt begann sich das Ende der Dampflokomotiven bei der Deutschen Bundesbahn anzukündigen.

Mit einer Länge über Puffer von 18.530 mm war die V 200 die bislang stärkste und größte Diesellokomotive, die in einer größeren Serie gebaut werden sollte. Die Maschinen waren in erster Linie für die Beförderung von Reisezügen auf Hauptbahnen vorgesehen. Antrieb und Kraftübertragung mußten aber so ausgelegt werden, daß die Fahrzeuge auch im Güterzugdienst zu verwenden waren.

Festgelegt waren die Drehgestellausführung mit je zwei angetriebenen Achsen, zwei voneinander unabhängige Maschinenanlagen und zwei Endführerstände. Für den Einsatz vor Schnellzügen mußte die Höchstgeschwindigkeit auf 140 km/h festgesetzt werden. Die kleinste Dauergeschwindigkeit bei voller Motorleistung lag bei 26 km/h. Der kleinste befahrbare Krümmungshalbmesser durfte das Maß von 100 m nicht unterschreiten. Als größte Achslast waren 20 t zugelassen. Um einen ausreichenden Aktionsradius zu gewährleisten, mußten die Vorratsbehälter für den Dieselkraftstoff, das Heizöl und das Kesselspeisewasser der Zugheizung reichlich dimensioniert werden.

Die Lokomotiven der Baureihe V 200 entstanden als Gemeinschaftsentwicklung des Bundesbahn-Zentralamtes München und der Lokomotivfabrik Krauss-Maffei in München unter der Mitwirkung der Firma Atlas-MaK Maschinenbau, Kiel. Als Antriebsaggregate sollten wahlweise große Zwölfzylinder-Viertaktmotoren verschiedener Hersteller eingebaut werden. Die elektrische Ausrüstung kam von BBC in Mannheim. Die zunächst in Dienst gestellte Vorserie umfaßt die Lokomotiven mit den Betriebsnummern V 200 001 bis 005.

Der Fahrzeugteil der Diesellokomotive V 200 gliedert sich in den Unterrahmen, den Oberrahmen und die beiden Drehgestelle. Der Unterrahmen ist in Stahlleichtbauweise gefertigt und trägt die Antriebsmotoren, den Drucklufterzeuger und die Kesselanlage für die Zugheizung. Die Konstruktion setzt sich aus zwei in Längsrichtung von den Pufferträgern durchlaufenden Stahlrohren zusammen, die mit Längs- und Querblechträgern zu einem brückenartigen Tragwerk hoher Biege und Knickversteifung zusammengeschweißt wurden. Der Oberrahmen ist aus Blechen und Z-Profilen als Schweißkonstruktion ausgeführt und mit dem Unterrahmen verschweißt.

Die mittragende Schalenbauweise der Aufbauten (mit dem Maschine1 Traum, den Führerständen und den beiden kurzer Vorbauten) hat einen wesentlichen Anteil an der Biege-und Drehsteifigkeit der Lokomotive. Die Bauart der Drehgestelle wurde im Prinzip weitgehend von den Triebwagen und der Baureihe V 80 übernommen. Hierbei handelt es sich um eine geschweißte Blechträgerkonstruktion, in der Form eines nach oben und unten offenen Kastens mit vier auskragenden Holmen. Diese Holme sind an den Stirnseiten der Drehgestelle durch je einen Querträger verbunden. An den Holmen sind auch die Achsblattfederspannschrauben und die Bremshängeeisen befestigt. Die Radsätze, mit innenliegenden Doppelpendelrollenlagern, sind durch je zwei Achslenker und durch Gummigelenke spielfrei mit dem Drehgestellrahmen verbunden. Jedes Drehgestell wird durch eine besondere Lenkhebelkonstruktion mit Gummigelenken um einen ideellen Drehpunkt geführt. Über vier am Unterrahmen angeschraubte Böcke stützt sich dieser über Gelenke auf die Bunde der in Längsrichtung der Drehgestelle liegenden Blattfedern ab. Unter Zwischenschaltung von Schraubenfedern sind die Blattfedern über Rundbolzen an den balkonartig ausladenden Federtopfgehäusen des Drehgestells aufgehängt. Diese Konstruktion erlaubt eine zwangsfreie Einstellung des Drehgestells in Gleisbogen und auf Rampen, außerdem beim Befahren von Ablaufbergen, deren Mindestradius nicht unter 300 m betragen darf.

Die Zug- und Bremskräfte zwischen Drehgestell und Lokomotivkasten werden über Druckstücke aus Manganhartstahl oder aus verschleißfestem Kunststoff übertragen. Im großen Maschinenraum, anschließend an die Führerräume, haben die beiden großen Dieselmotoren ihren Platz gefunden. Dazwischen befinden sich die Kühlergruppen, die Behälter für das Kesselspeisewasser, die Bremsluftverdichter und der genau in Fahrzeugmitte eingebaute Heizkessel. Im Unterrahmen sind die vier Behälter für den Dieselkraftstoff und der Heizölbehälter angeordnet. Darüber hinaus sind im Unterrahmen auch noch die beiden Hauptluftbehälter für die Bremse, die Batterie und die Feuerlöschanlage untergebracht.

Die beiden geräumigen Führerstände enthalten jeweils ein Führerpult, einen Führer- und einen Beimannsitz, einen Apparate- und Instrumentenschrank sowie einen Werkzeugschrank. Zur weiteren Ausstattung zählen ein kombiniertes Heiz- und Lüftungsgerät mit Entfrosterdüsen für die Frontscheiben, zwei Druckluftscheibenwischer, zwei Sonnenblenden und drei Feuerlöscher. Im Führerraum 1 ist außerdem ein Kleiderschrank und im Führerraum 2 der Indusischrank und ein Essenwärmer eingebaut.

Sowohl der Maschinenraum – in den man von den Führerräumen aus gelangt – als auch die Führerstände haben abnehmbare Dachteile erhalten. Dadurch lassen sich die Anlagen und Aggregate von oben ein- und ausbauen.

Die beiden Maschinenanlagen sind als zwei voneinander unabhängige Gruppen ausgeführt, die jeweils auf ein Drehgestell arbeiten. Zum Einbau kamen neuentwickelte, schnell. laufende Zwölfzylinder-Viertakt-Dieselmotoren in V-Anordnung. Die Motoren der fünf Vorserienmaschinen V 200 001 bis 005 hatten eine Nennleistung von je 1.000 PS. Beim Einsatz im mittelschweren Schnellzugdienst erwiesen sich die Maschinen allerdings als zu schwach. Die Lokomotiven der Serienausführung erhielten deshalb stärkere Motoren mit einer Nennleistung von je 1.100 PS, die dann auch bei den ersten fünf Fahrzeugen der Baureihe V 200 zum Einbau kamen. Zur Verfügung standen die drei Motortypen MTU MB 12 V 493 TZ, MTU MD 12 V 538 TA und MAN L 12 V 18121, die gegeneinander getauscht werden konnten. Die Antriebsmotoren wurden auf dreipunktgelagerte Tragrahmen aufgeschraubt. Durch diese Maßnahme konnten alle Verwindungen des Fahrzeugrahmens von den Motorgehäusen ferngehalten werden.

Die Kraftübertragung auf die hydraulischen Getriebe erfolgt mit je einer Gelenkwelle. Die Getriebe wurden ohne besonderen Tragrahmen im Lokomotivrahmen aufgehängt und ragen mit ihren unteren Abtrieben von oben in die kastenförmigen Mittelteile der Drehgestelle hinein. Zur Verfügung standen zwei Getriebebauarten, das MTU-Mekydrogetriebe K 104 U mit einem hydraulischen Wandler und vier nachgeschalteten mechanischen Gängen sowie das Voith-Getriebe LT 306 mit drei hydraulischen Wandlern. Die Steuerung und Schaltung der Getriebe ist vollselbsttätig und vollzieht sich in Abhängigkeit von Fahrgeschwindigkeit und Motordrehzahl.

Die Getriebe wurden so ausgelegt und die zulässige Erwärmung so auf die Leistung der Kühlanlage abgestimmt, daß die volle Motorleistung schon bei der kleinsten Dauergeschwindigkeit von 26,4 km/h übertragen werden kann. Je zwei Gelenkwellen dienen der Kraftübertragung von den hydraulischen Getrieben auf die beiden Radsatzgetriebe eines jeden Drehgestells. Die Verbrennungsluft wird durch seitliche Luftschlitze über Luftfilter angesaugt. Durch je einen Schacht werden die Abgase von den Motoren und dem Heizkessel in das Maschinenraumdach hochgeführt.

In Zusammenarbeit mit dem Bundesbahn-Zentralamt München entstand bei BBC in Mannheim die elektrische Ausrüstung. Zur Speisung der Beleuchtung, der Batterie mit einer Kapazität von 200 bis 300 Ah, der Vielfachsteuerung und zum Starten der Dieselmotoren dienen die beiden vom Getriebe über Gelenkwellen angetriebenen Lichtanlaßmaschinen für eine Gleichspannung von 110 Volt.

Die Vielfachsteuerung der Bauart 1949 erlaubt das Zusammenlaufen einer Lokomotive im Verband mit anderen Triebfahrzeugen und Steuerwagen, die mit derselben Fernsteuerung ausgerüstet sind. Diese Vielfachsteuerung überwacht auch die Maschinenanlagen sämtlicher im Zugverband laufenden Triebfahrzeuge selbsttätig und setzt sie im Gefahrenfall still. Das Abstellen einer Maschinenanlage infolge einer Störung wird dem Fahrzeugführer durch Meldelampen angezeigt. Die Art der Störung wird mit Hilfe von Kennlampen signalisiert. Die Lokomotiven der Baureihe V 200 sind sowohl mit einer Sicherheitsfahrschaltung Sifa als auch mit einer Einrichtung zur induktiven Zugbeeinflussung Indusi ausgerüstet. Bei Dienstunfähigkeit des Lokomotivführers leitet die zeit- und wegabhängige Sicherheitsfahrschaltung der Bauart BBC nach 150 m eine Zwangsbremsung ein und unterbricht die Kraftübertragung.

Die Fahrzeuge der Reihe V 200 verfügen über eine besonders schnell wirkende Bremse mit Einfachsteuerventil, Druckübersetzer und Umstellvorrichtung für den Güter-, Personen- und Schnellzugdienst. außerdem über eine Zusatzbremse. Jedes Drehgestell hat auf jeder Seite je 2 Bremszylinder. Ein geschwindigkeitsabhängiger Bremsdruckregler, der von einer Treibachse angetrieben wird, schaltet bei einer Geschwindigkeit von 50 bis 60 km/h die Abbremsung von „hoch“ auf „nieder“ und umgekehrt. Gleitschutzregler verhindern das Blockieren und Gleiten der Räder bei zu hohem Klotzdruck. In jedem Führerraum ist außerdem noch eine Handbremse vorhanden, die jeweils auf das darunterliegende Drehgestell wirkt. Zwei durch Elektromotoren angetriebene Luftverdichter der Bauart Knorr VV 100/100 haben ein Fördervolumen von 98 m³/h gegen einen Hauptbehälterdruck von 10 bar.

Für die Heizung der Reisezüge und zum Vorwärmen der Maschinen anlagen wurde eine Dampfkesselanlage eingebaut und zwar ein stehender Zweizugkessel der Bauart MAN mit einem Kesseldruck von 5 bar und einer Heizfläche von 12 m². Die Dampferzeugung von 700 kg/h bei 4,5 bar reicht für die Beheizung von zehn bis zwölf Reisezugwagen. Der Kessel ist mit einer vollautomatisch arbeiteten Ölfeuerung der Firma Körting ausgerüstet. Die beiden Behälter für das Kesselspeisewasser werden über seitlich angeordnete Schlauanschlüsse gefüllt. Der Speisewasservorrat von 4.000 Liter reicht für einen sechsstündigen Betrieb, der Heizölvorrat von 1.000 Litern muß nach 20 Stunden ergänzt werden.

Die Deutsche Bundesbahn beschaffte zwischen 1953 und 1958 insgesamt 86 dieselhydraulische Großdiesellokomotiven. 1953 erfolgte die Lieferung von fünf Prototypen, die Serienlieferung erfolgte in den Jahren 1956 bis 1958. Hersteller dieser Lokomotiven waren die Firmen Krauss-Maffei und MaK. Die ca. 80 t schweren Loks waren für eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h auf und wiesen die Achsfolge B‘ B‘ aus. Die Lokomotiven V 200 001 bis 055 waren bereits ab Werk dem Schriftzug „Deutsche Bundesbahn“, welcher mittels großer Aluminium-Lettern auf den Seitenwänden angeschrieben war, ausgestattet; die übrigen Loks wurden nur mehr mit dem schlichten DB-Keks versehen. 1968 erfolgte die Umzeichnung zur Baureihe 220. Das zeitlose Design der V 200 in purpurrot und schwarzgrauem Rahmen hielt sich bis zur Ausmusterung der Baureihe. Lediglich die 220 012, die 220 023 und die 220 060 wurden nach 1974 in den Farbtopf getaucht und erhielten als einzige Maschinen das seit 1974 existierende Farbschema in ozeanblau/beiger Lackierung. Die letzte Maschine wurde 1984 ausgemustert. Einige Maschinen sind heute noch als Museumsexponate der Nachwelt erhalten geblieben. Weitere Maschinen gelangten ins Ausland, unter anderem auch zur SBB als Am 4/4.

Modellvorstellung

Nachdem bereits einige Modelle der Neuheit 2013 schon produziert wurden, hat Piko die bekannte V 200 als Epoche IV-Modell realisiert. Die aktuelle Auslieferung zählt als Neuheit 2016 und ist unter den Artikelnummern 59714 (Gleichstrom-Analog-Modell) sowie 59715 (Wechselstrom-Ausführung). Der UVP beträgt € 119,99 bzw. € 139,99. Ein Sound-Zurüstsatz mit Decoder und Lautsprecher wurde für die V 200 eigens angeboten.

Verpackung

Piko liefert seine Fahrzeuge in einer Kartonschachtel an den Fachhandel aus. Das Modell ist in einer fixen, passgenauen Plastikform ummantelt. Nach dem seitlichen Entriegeln ist das Modell aus der klappbaren Plastikform entnehmbar. Verschiedene Prospekte und die mehrsprachige Betriebsanleitung inkl. Ersatzteilblatt liegen dem Modell bei. Auf die Beigabe eines Zurüstbeutel wurde verzichtet, da sämtliche Anbauteile nun fix montiert sind.

Technik

Für die technische Begutachtung des Modells ist es notwendig, das Chassis vom Lokrahmen abzunehmen. Nach dem Lösen der beiden Kreuzschrauben an der Unterseite des Modells (große Löcher) lässt sich das passgenau auf dem Metallrahmen sitzende Chassis problemlos nach oben abziehen.

Das technische Innenleben besteht aus einer auf dem Metallrahmen montierten Platine. Diese ist für den Digitalbetrieb werksseitig vorbereitet und inkludiert eine PluX22-Schnittstelle. Anstatt des serienmäßig berücksichtigten Brückensteckers kann stattdessen ein Sounddecoder eingesetzt werden, wozu Piko eigens das Nachrüstsatz 56341 anbietet.

Der Mittelmotor ist im Metallrahmen unter der Platine platziert und hat zwei große Schwungmassen. Dieser ist weiters durch ein Plastikteil umschlossen, welches im Halbrelief für die Maschinenraumfenster entsprechende Anlagenteile imitiert. Die Kraftübertragung erfolgt vom Mittelmotor samt der beiden Schwungmassen über die beidseitigen Kardanwellen auf das Stirnradgetriebe im fix verkapselten Getriebeblock, der alle vier Achsen antreibt. Für Wartungszwecke hat Piko am Getriebeunterboden entsprechende Öffnungen für die Zahnräder vorgesehen.

Die neu aufgelegte 220 bringt ca. 450 Gramm auf die Waage. Es ist mit zwei Haftreifen bestückt, welche diametral auf der jeweils inneren Achse jedes Drehgestells aufgezogen sind. Der Fahrstrom wird von allen Achsen abgegriffen.

Fahrverhalten

Das vorliegende Modell macht bei den Testrunden auf der Anlage eine hervorragende Figur. Das Modell ist leise und hat einen taumelfreien Lauf. Das Vorbild hat eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h. Messungen bei 12 V Gleichstrom ergaben umgerechnete Werte von ca. 191 km/h. Die berechnete Modellgeschwindigkeit ist gegenüber der Vorbildgeschwindigkeit um ca. 37 % zu hoch, gegenüber dem NEM-Wert – unter Berücksichtung des um 30 % höheren Wertes – um gerade einmal ca. 7 %.

Optik

Der Käufer erhält zu seiner Freude bereits ein vollständig zugerüstetes Modell, lediglich die Bremsschläuche und der Zughaken sind selbst zu montieren. Der hervorragende Gesamteindruck wird durch eine gut gelungene Kopfform unterstrichen und mausert sich zum Hingucker. Die Seitenwände sowie die Dachpartie sind ebenso typisch, dazu zählen die die Doppellampen ebenso wie die darüber befindlichen Klappen. Die Scheibenwischer der Frontfenster sind im Fensterteil angespritzt und kommen durch die schwarze Einfärbung gut zur Geltung bzw. neigen zur optischen Täuschung.

Der nächste Blick ist dem Dach gewidmet. Positiv fallen sofort die wunderschön gravierten Doppellüfterräder in den hauchzarten Gittereinsätzen auf. Weiters wurden die Dachlucken samt Nietreihen und die Kranhaken sauber nachgebildet, was auch für die Auspuffanlagen gilt. Die Führerstandsfenster ermöglichen uns einen Blick in die allerdings sehr leer geräumten Führerstände. Das Führerpult ist zwar nachgebildet, auf die Bestückung mit einem Lokführer wurde jedoch verzichtet.

Der weitere Blick gilt den Seitenwänden. Auch dieser wurde sauber und tief graviert. Das Modell weist alle für eine V 200/220 typischen Merkmale auf. Die filigran nachgebildeten Gitter der großflächigen Lüfteröffnungen suchen ihres gleichen. Die Fenstereinsätze sind ebenfalls sauber dargestellt, hinzu kommen noch die zarten, silbern lackierten Fensterstege. Die Haltegriffe der Führerstandstüren und die darüber befindlichen Regenrinnen sind angespritzt und silbern bedruckt. Insgesamt macht das Chassis einen sehr robusten Eindruck und kann mit bis zu 3 mm starken Seitenwänden punkten.

Eine abschließende Betrachtung ist dem Fahrwerk geschuldet. Der Fahrzeugrahmen ist aus Metall gefertigt und weist ebenso Gravuren für verschiedene Klappdeckel, Trittstufen udgl. auf. Das Modell weist dafür im Bereich der Frontschürzen eine Besonderheit auf. Die Frontschürzen nehmen zugleich die Kurzkupplungskulisse auf und sind mit dieser beweglich ausgeführt und schwenken somit beim Befahren von Kurven je nach Radius entsprechend aus. Die Bremsschläuche sind darauf dezent nachgebildet. Die Ausführung der Drehgestelle weisen einen hohen Wiedererkennungswert zum Vorbild auf. Hierbei handelt es sich diesmal um eine Nachbildung mit Blattfedern. Diese wirken sehr plastikhaft, sind aber sauber durch graviert.

Farbgebung und Beschriftung

Die Lackierung des vorliegenden Modells ist tadellos. Sämtliche Farbübergänge sind durch erhabene, silber lackierte Zierlinien unterbrochen. Alle Anschriften sind sauber und gut lesbar aufgedruckt. Die Lok gehört zum Bw Villingen bzw. zur BD Karlsruhe. Das Revisionsdatum stammt vom 13.08.72 des AW Nürnberg.

Beleuchtung

Das Modell ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet. Wartungsarme, weiße und rote LEDs dienen der Darstellung des dreibegriffigen Spitzen- bzw. zweibegriffigen Schlusslichtes.

Verwandte Modelle

http://modellbahninfo.org/modelle/15050401.html

Bilder

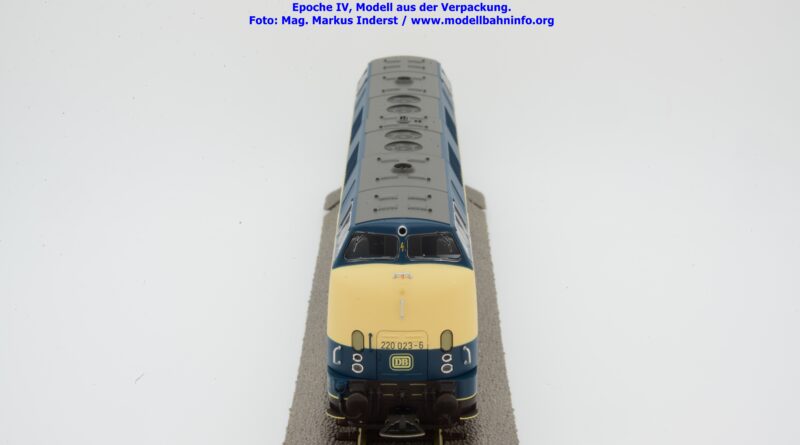

Modellvorstellung 59723 – DB 220 023-6

Mit der ozeanblau/beigen 220 023-6 wurde ein weiteres Modell der ehemaligen V 200 geschaffen. Das Neuheitenblatt listet drei verschiedene Modellausführungen auf, und zwar die analoge Zweileiter-Lokomotive mit besagter Artikelnummer zum UVP von € 150,–. Von der Gleichstrom-Ausführung ist auch die Variante mit Digitaldecoder und Loksound mit der Artikelnummer 59724 verfügbar, die einen UVP von € 270,– aufweist. Zum gleichen UVP ist auch die Dreileiter-Wechselstrom-Ausführung mit Geräuschkulisse unter der Artikelnummer 59725 zu bekommen. Das gegenwärtige Modell hat wie eingangs schon erwähnt, die Loknummer 220 023-6 erhalten. Diese ist beim Bw Lübeck beheimatet, das zur BD Hamburg gehört. Beim angegebenen Revisionsdatum REV U4 Nür 05.02.75 liegt die Vermutung nahe, daß die Maschine nach dem AW-Aufenthalt in Nürnberg das ozeanblau/beige Farbschema erhielt. Während die Lackierung des Modells soweit tadellos umgesetzt wurde, ist an einigen Stellen des Modells kein guter Farbauftrag bei den Anschriften zu erkennen.