Fleischmann 738510: CFL 4010

Die Erfolge bei der Entwicklung der Drehstromantriebstechnik machten de Weg frei für Universallokomotiven, die sowohl mit Reisezügen und 200 km/h Höchstgeschwindigkeit als auch vor schweren Güterzügen verwendet werden konnten. Da solche Alleskönner in der Beschaffung jedoch vergleichsweise teuer sind, bestellte die Deutsche Bundesbahn (DB) noch in den 1990er Jahren für die Sparten Fern-, Nah- und Güterverkehr unterschiedliche Loktypen.

Bei der DB bildeten die in großen Stückzahlen ab Mitte der 1950er Jahre beschafften Einheits-Elektrolokomotiven der Baureihen E 10 (110), E 40 (140), E 41 (141) und E 50 (1509 jahrzehntelang das Rückgrat der elektrischen Traktion in der Bundesrepublik. Ab 1970 kamen die Schnellfahrloks der Baureihe 103 hinzu, die als Nachfolger die für die 110 und 150 gebauten Typen der Baureihen 111 und 151, die Zweifrequenz-181.2 sowie die erste Drehstromlok der Baureihe 120.

Die Bahngesellschaften hatten an die neuen Loktypen stets den Anspruch gestellt, daß diese mit höherer Leistung bei geringeren Instandhaltungsaufwendungen möglichst universell einsetzbar sind. Eine Lösung schienen die vergleichsweise leichten und verschleißarmen Drehstrommotoren zu sein, mit denen es bereits vor über 100 Jahren Versuche durch AEG und Siemens gegeben hatte. Problematisch war aber in erster Linie die schlechte Steuerbarkeit in wenigen starren Geschwindigkeitsstufen. Erst ab den 1960er Jahren brachten neuartige Techniken der Regelelektronik Fortschritte auf diesem Gebiet. 1963 begann die Firma Henschel in Kassel gemeinsam mit BBC in Mannheim ein neues Universallok-System mit Drehstromleistungsübertragung zu entwickeln, was 1970/71 in die drei dieselelektrischen DE-2500-Prototypen mündete, die bei der DB als 202 002 bis 004 bezeichnet wurden. Da die Ingenieure der Lösung des Hauptproblems, nämlich der Regelbarkeit der Zugkraft, schon deutlich näher gekommen waren, stellen diese drei Maschinen einen revolutionären Meilenstein als Wegbereiter der späteren Drehstromloks und –technik dar.

Die Weiterentwicklung der Drehstromtechnik führte 1979 zum Bau der fünf Vorserien-Maschinen der Baureihe 120.0, denen von 1987 bis 1989 die 60 Serienlokomotiven der Baureihe 120.1 folgten. Als Anfang der 1990er Jahre die zunehmende Überalterung des DB-Lokomotivparks nicht mehr zu übersehen war, weckte die Baureihe 120 große Hoffnungen als Universallok, die tagsüber im schnellen Personenfernverkehr, nachts auch vor schweren Güterzügen eingesetzt werden sollte. Bei der Ausschreibung für neue, universell einsetzbare Lokomotiven unter dem Arbeitstitel „Baureihe 121“ ging die DB 1991 noch davon aus, bald größere Stückzahlen von nur einer Baureihe bestellen zu können. Die Angebote der Industrie waren aufgrund der hohen Anforderungen der jedoch zu teuer. Letztendlich wäre ein derartiger „Alleskönner“ für viele Aufgaben auch überdimensioniert gewesen. Zudem war im Vorfeld der Bahnreform abzusehen, dass die DB in verschiedene Geschäftsbereiche u. a. für Fern-, Nah- und Güterverkehr aufgeteilt wird, die an künftige Lokomotiven jeweils individuelle Anforderungen stellen werden. Damit und mit dem zunehmenden Einsatz von Triebkopfzügen und Triebwagen im Reisezugverkehr war prinzipiell der Abschied von der Idealvorstellung einer Universallok eingeläutet.

Die Baureihe 120 blieb entgegen den Erwartungen eine stückzahlenmäßig relativ kleine Baureihe, war aber einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zu heute gängigen Antriebs- und Steuerungstechnik und damit auch zur TRAXX-Plattform. Aus der ursprünglichen Universallok-Idee entwickelte sich infolge der technischen Fortschritte, aber auch durch die organisatorischen Änderungen innerhalb der DB eine größere Lokfamilie für individuelle Einsatzzwecke. Das DB-Beschaffungsprogramm von 1993 sah drei verschiedene Baureihen vor, die 220 km/h schnelle Baureihe 101 für den Fernverkehr, die Baureihe 145 für den leichten Güterverkehr und die Baureihe 152 für schwere Güterzüge.

Die DB bestellte für den leichten Güterzugdienst 80 Lokomotiven der Baureihe 145. Das Rollout der ersten 145 fand bereits im Jahr 1997 im Adtranz-Werk Kassel statt. Schon bald wurden die Loks des ersten Beschaffungsprogramms der DB AG durch die Mehrsystemlokomotiven der Baureihen 182, 185 und 189 sowie die Baureihe 146 ergänzt. Bei allen Bauarten ist die Drehstromantriebstechnik Standard, wobei die Leistungselektronik gegenüber dem Stand der 1970er Jahre deutlich weiterentwickelt wurde.

Drei Jahre nach dem AEG-Versuchsträger 12X verließen die ersten Loks der Baureihe 145 die Werkshallen in Berlin. Diese Baureihe stellt die Basis der TRAXX-Plattform dar. Zahlreiche Elemente wie Stromrichter, Drehgestelle und Antrieb waren in der Baureihe 120, in der 12X, aber auch in ICE 1-Triebköpfen erprobt und angewandt worden.

Die Bezeichnung TRAXX ist erstmals offiziell im Jahr 2003 aufgetaucht, obwohl auch die für den Regionalverkehr bestimmten Lokomotiven der Baureihen 145 schon längst in Betrieb waren. Die Bauform war für den Güterverkehr optimiert und aufgrund des günstigen Anschaffungspreises bei einer Leistung von nur 4,2 MW und der Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h eignete sich diese Bauform auch für den lokbespannten Regionalverkehr. Die Lokomotiven der BR 145 wurden mit einem Tatzlagerantrieb ausgestattet, der gerade noch akzeptable Gleiskräfte im hohen Geschwindigkeitsbereich zuließ. Zu den zehn Vorserien-Lokomotiven (145 001 bis 010) gesellten sich folglich die Serienmaschinen 145 011 bis 080. Auf die Bewährung folgte das Begehren von DB Regio selbst solche Loks aus der 145-Serienlieferung, allerdings mit Nahverkehrspaket zu beschaffen. Die ersten Loks wurden 1999 zwischen Adtranz (Vorläufer von Bombardier) und das Land Rheinland-Pfalz beschafft, die als Baureihe 146 in Dienst gestellt wurden. Im Vorfeld wurden zwei 145 mit Nahverkehrspaket adaptiert, die dann im Regelverkehr einsetzt wurden. Die Präsentation fand am 21. Juni 1999 in Ludwigshafen statt. Nach den guten Erfahrungen im Testbetrieb von 145 018 und 019, die mit entsprechenden Werbeaufschriften versehen waren, folgte die Bestellung von zunächst sieben Loks als Baureihe 146 (001 bis 007), die ab 2001 in Rheinland-Pfalz zum Einsatz kamen. Für die anstehende EXPO in Hannover wurden weitere Fahrbetriebsmittel benötigt, um auf den RE-Linien Bremen – Göttingen und Uelzen – Hildesheim den erwarteten Besucheransturm aufnehmen zu können. Aus dieser Großveranstaltung resultierte der vorübergehende Einsatz von 20 Loks der Baureihe 145 (031 bis 050) mit vorübergehend installiertem Nahverkehrspaket.

Die europäischen Bahnverwaltungen machten sich den um die Jahrtausendwende einsetzenden Trend neuer Mehrsystemsloks zu Nutze und haben bei Neubeschaffung gezielt auf diese neuen Möglichkeiten bei der Traktion auf Produkte bekannter Hersteller von der Stange zurückgegriffen. Da fast das gesamte Streckennetz der Luxemburgischen Staatsbahnen (CFL) mit 25 kV/50 Hz Wechselstrom elektrifiziert ist, bot es sich an, bei Bombardier Lokomotiven der Type TRAXX P140 AC1 zu beschaffen. Um Erfahrungen mit dieser Loktype zu sammeln, hat die CFL bereits im Jahr 2003 die Lokomotiven 185 519 bis 524 von Angel Trains Cargo (Ausführung TRAXX F140 AC1) angemietet und bestellte erst danach 20 Lokomotiven in der TRAXX-Serie P140 AC1 als neue CFL-Reihe 4000, womit die bisher eingesetzten „Krokodile“ der CFL-Reihe 3600 abgelöst wurden. Die Neubaulokomotiven mit den Betriebsnummern 4001 bis 4020 wurden zwischen 2004 und 2005 in Kassel gebaut und kommen seither vor allem vor Doppelstock-Wendezügen auf dem gesamten Streckennetz in Luxemburg zum Einsatz und gelangen darüber hinaus sogar bis nach Trier. Als weitere Leistungen ergaben sich zusätzlich noch Einsätze im internationalen Güterverkehr in Deutschland.

Modellvorstellung

TRAXX-Lokomotiven in der Spurweite N wurden erstmals 2004 bei Fleischmann als Modell angekündigt. Die ersten Ausführungen betrafen Modelle der DB AG, gefolgt von Ausführungen von verschiedenen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Als CFL-Variante wurde bis jetzt nur die Mietversion von Angeltrains realisiert. Ein Modell der aktuellen CFL-Ausführung hat bisher gefehlt, wobei diese Lücke nun mit der Auslieferung dieser Modellausführung geschlossen wird. Das N-Spur-Modell der CFL 4019 ist bei Fleischmann unter der Artikelnummer 738510 (Analogversion, UVP € 169,–) erhältlich. Als Farb- und Beschriftungsvariante ist noch eine Modellausführung der CFL Cargo mit der Loknummer 4011 geplant (Artikelnummer 738509, UVP € 184,–). Fleischmann hat noch passend zur Lok die entsprechenden Doppelstockwagen angekündigt.

Verpackung

Die CFL-TRAXX-Lok wird in der üblichen Verpackung ausgeliefert. Zum Lieferungumfang gehören noch eine Betriebsanleitung, abgedruckt am Kartoninlet, und das Ersatzteilblatt.

Technik

Das bewährte Antriebskonzept mit Mittelmotor und einer großen Schwungmasse wurde auch bei dieser Konstruktion angewandt. Die Kraftübertragung erfolgt über die beiden verlängerten Kardanwellen direkt über eine Schnecke auf die Getriebeblöcke der beiden Drehgestelle. Alle vier Achsen sind angetrieben. Ein Haftreifen ist auf je einer Radfläche der jeweiligen Innenachse pro Drehgestell aufgezogen; gegenüber den Angaben der Fleischmann-Homepage sind zwei Achsen mit je einem Haftreifen vorhanden. Das gegenwärtige Modell ist auf Digitalanlagen einsetzbar, wofür eine sechspolige Schnittstelle vorgesehen ist. Eine Kurzkupplungskulisse ist beidseitig verbaut.

Optik

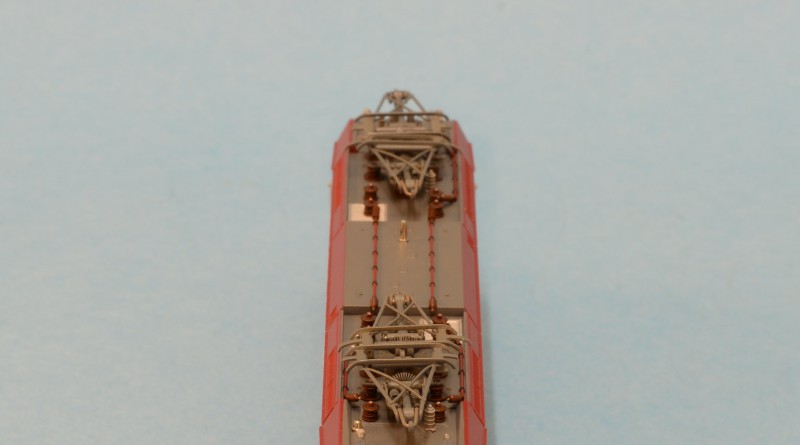

Der Hersteller legt ein optisch sauber und fein graviertes Modellgehäuse vor. Der Betrachter erkennt dabei die feinen Gravuren am Längsträger und im Türbereich ebenso wie auch an der Fahrzeugfront, allerdings sind dort die Griffstangen am Kasten angespritzt. Die Dachkanten sind mit fein gravierten Lüftergitter versehen, das Dach verfügt über vier filigran ausgeführte Stromabnehmer gleicher Bauart. Der Dachgarten ist fein säuberlich nachgebildet. Die Drehgestelle sind dreidimensional durchgebildet.

Farbgebung und Beschriftung

Beim gewählten Vorbild handelt es sich um ein Modell, welches auf den Seitenwänden mit Werbefolien versehen ist. Gezeigt wird ein Motiv eines Laufwerkes von einer Dampflok. Das Motiv hat jedenfalls mit dem 25jährigen Jubiläum der Lok 5519 zu tun. Das Modell ist sauber lackiert und mehrfarbig beschriftet, wobei die Anschriften aufgrund der Größe unter der Lupe gut lesbar sind. Das beidseitige Werbemotiv ist ebenfalls aufgedruckt, deutlich sind jedoch die Bildpunkte zu erkennen.

Beleuchtung

Die Beleuchtung besteht aus warmweiße bzw. rote LED. Die Dreilicht-Spitzenbeleuchtung leuchtet abwechselnd je nach Fahrtrichtung.

Bilder