Preuß. Personenwagen von Fleischmann

Abteilwagen – rund 180 Jahre lang bestimmten sie das äußere Erscheinungsbild deutscher Eisenbahnen, angefangen von der Nürnberg-Fürther Eisenbahn bis hin zur Deutschen Bundesbahn und zur Deutschen Reichsbahn, auf deren Netzen Anfang der 1960er Jahre die letzten, zum größten Teil aus der Zeit der Länderbahnen stammenden Abteilwagen noch im täglichen Einsatz standen.

Bei den europäischen Eisenbahnen hatten sich gegen Ende der 1950er Jahre des vorigen Jahrhunderts drei Personenwagen-Hauptbauformen herausgebildet, die für mehrere Jahrzehnte – von vereinzelten Ausnahmen abgesehen – das Bild der Personenzüge prägten.

Bei den Bahnen des „englischen“ Systems zweiachsige Abteilwagen mit 3,8 – 4,5 m Achsstand sowie drei bis vier Abteilen in den Wagen 1. und 2. Klasse und zumeist fünf, vereinzelt auch vier oder sechs Abteilen in den Wagen 3. Klasse.

• bei den Bahnen des „deutschen“ Systems, zumeist in Norddeutschland, dreiachsige Abteilwagen mit 5,0 – 6,5 m Achsstand sowie fünf Abteilen in den Wagen 1. und 2. Klasse und sechs Abteilen in den Wagen 3. Klasse sowie

• bei den Bahnen des „amerikanischen“ Systems, überwiegend in Süddeutschland, Durchgangswagen mit Mittelgang, offenen Stirnplattformen und Drehgestellen.

Der Stammbaum der aus England zu uns gekommenen Abteilwagen beginnt in direkter Linie bei den Postkutschen. Für die ersten Eisenbahnen wurden mehrere Postmoderne Kutschenkästen zu einer Einheit zusammengefaßt und auf ein gemeinsames Untergestell gesetzt. Die Seitentüren dieser „Coupe-Wagen“ klappten nach außen auf, wie auch in ihrem grundsätzlichen Aufbau diese Wagen fast alle Merkmale der späteren Abteilwagen zeigten.

Die Untergestelle wurden aus zwei hölzernen Längsträgern gebildet, die durch Querhölzer miteinander verbunden waren. Um 1860 begann die Verwendung von Walzprofilen für die Fahrzeuguntergestelle. Die Holzgerippe der Wagenkästen wurden innen und außen mit Holz oder außen auch bereits mit Eisenblech bedeckt.

Die Abteile 1. und 2. Klasse waren grundsätzlich durch bis an die Decke geführte Wände voneinander getrennt; in denen der 3. Klasse dienten die halb hohen Rückenlehnen der quer über die Wagenbreite angeordneten Sitzbänke zur Trennung. Nur die „Frauenabteile“ wurden auch in der 3. Klasse von den übrigen Abteilen durch bis an die Decke geführte Wände getrennt.

Die dreiachsigen Wagen waren überwiegend mit seitenverschiebbaren Mittelachsen ausgerüstet; um 1880 führte man erstmalig die sogenannten Lenkachsen ein, deren Blatt-Tragfedern in beweglichen Laschen aufgehängt waren. Bei den damals ausschließlich von Hand gebremsten Zügen mußte, entsprechend den Gefälleverhältnissen der Strecke, zumindest jeder zweite Wagen mit einem Bremser besetzt sein, der die Handbremskurbel bediente. Während die Bremser ihren Platz ursprünglich, gegen Witterungseinwirkungen ungeschützt, auf dem Wagendach hatten, wurde dieser einem Kutschbock ähnliche Sitz bei den preußischen Bahnen bald als geschlossenes Bremserhäuschen ausgeführt. Dabei nutzte man den Fahrzeugumgrenzungsraum weitestmöglich aus, um die mit der Dampfpfeife gegebenen Bremssignale des Lokomotivführers sicher aufnehmen zu können.

Abteilwagen boten wie die übrigen Reisezugwagen bis in die Zeit um 1910 ein farbenfrohes Bild, stimmte doch der Außenanstrich mit den Farben der Fahrkartenpappen der einzelnen Klassen überein: Gelb für die 1. Klasse, grün für die 2., braun für die 3. und grau für die 4. Klasse. Der gelbe Anstrich der 1. Klasse war allerdings schon frühzeitig aufgegeben worden, die Wagen oder Abteile 1. Klasse wurden außen grün lackiert und mit einer gelben Umrandung versehen.

Mit der Einführung der Email-Klassenschilder auf den Abteiltüren wurden die Wagen einheitlich gestrichen. Ursprünglich waren die Klassenbezeichnungen in schattierten römischen Ziffern auf den Abteiltüren aufgemalt und die einzelnen Abteile außerdem mit großen Buchstaben (A, B, G, D usw.) unter der Klassenbezeichnung „durchnumeriert“. Abteilwagen haben fast 70 Jahre lang das äußere Erscheinungsbild des Berliner Stadt-, Ring- und Vorortverkehrs geprägt. Auch die preußischen Regelzug-Abteilwagen gehen auf die Abteilwagen des Berliner Nahverkehrs zurück. Die nachfolgenden Ausführungen befassen sich deshalb etwas eingehender mit diesen überaus interessanten Wagenbauarten.

Für den Personenverkehr auf der Berliner Ringbahn nahm die Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn in Anlehnung an die 1868 für die Altona -Kieler Eisenbahn (Verbindungsbahn Hamburg-Altona) gebauten Doppelstockwagen wenige Jahre später ebenfalls zwölf zweistöckige Personenwagen der 3. Klasse in Betrieb.

Der untere Wagenteil war in Abteil-, der obere in Durchgangsbauart ausgeführt. Der Zugang zum Oberstock erfolgte durch halb gewendelte Treppen an den Wagenstirnwänden. Bei den ab 1874 gelieferten Wagen waren im Unterstock fünf Abteile der zweiten Klasse, im Oberstock befanden sich die Abteile 3. Klasse. Ähnliche Wagen besaß übrigens auch die Thüringische Eisenbahn.

Um 1880 wurden für ein rascheres Ein- und Aussteigen vermehrt normale einstöckige Abteilwagen zum Betrieb auf der Berliner Ringbahn in Dienst gestellt; die (wenig befriedigenden) Doppelstockwagen standen dort bis etwa 1914, zuletzt in Dienstzügen für Werkstättenpersonal im Einsatz, während die in den Bromberger Raum umbeheimateten Ex-Berliner „Doppeldecker“ noch bis 1932, zuletzt als PKP-Fahrzeuge, in Betrieb standen.

1882 wurde der Dienst auf der Berliner Stadtbahn mit zweiachsigen Abteilwagen 2. und 3. Klasse aufgenommen. Im Interesse eines möglichst unbeschwerten Ein- und Aussteigens bei den 230 mm über Schienenoberkante angeordneten Bahnsteigen waren die Wagenfußbodenhöhen mit nur 770 mm über Schienenoberkante ausgeführt, ermöglicht durch gekröpfte Längsträger der Wagenuntergestelle. Für die Räder mit 850 mm Durchmesser waren mit Radkappen abgedeckte Ausschnitte im Wagenfußboden angebracht. Die tiefe Lage des Wagenfußbodens gestattete es auch, mit nur einem über die ganze Wagenlänge geführten Trittbrett auszukommen.

Es wurden zunächst 210 Stadtbahn-Abteilwagen beschafft. Die Wagen 2. Klasse besaßen vier, die der 3. Klasse fünf Abteile. Die Türschlösser waren bereits bei den ersten Stadtbahn-Abteilwagen so ausgebildet, daß die Türen beim Halten des Zuges auch von innen geöffnet werden konnten. Mit Ausnahme von 30 nur für den Sommerverkehr vorgesehenen Wagen waren alle mit Luftheizung des Systems Mai & Pape versehen. Die einzelnen Abteile erhielten Pintsch-Fettgasbeleuchtung. Als Bremse war die Luftsaugbremse von Smith Hardy gewählt worden, die nur von der Lokomotive aus bedient werden konnte und nicht selbsttätig wirkte.

Im Jahre 1888 erfolgte eine Verstärkung des Wagenparkes um 60 Einheiten, zu denen im Jahre 1893 weitere 50 hinzukamen, sodaß Anfang 1894 320 Stadtbahnwagen vorhanden waren. Im gleichen Zeitraum wurde die Luftheizung durch Dampfheizung ersetzt, die sich aber nur vom Führerstand der Lokomotive aus regeln ließ.

1896 entstand für den Betrieb auf der Berliner Ringbahn eine besondere Abteilwagenbauart, die sich rasch auch im Hamburger und Danziger Vorortverkehr durchsetzte. Es waren im Gegensatz zu den zweiachsigen Berliner Stadtbahnwagen dreiachsige, kurzgekuppelte Stadtbahnwagen ohne Toiletten, dafür aber mit einem schmalen offenen Seitengang, der ungefähr in Wagenmitte von einer Schiebetür unterbrochen war.

Der Zweck der Kurzkupplung von jeweils zwei Wagen lag dabei in erster Linie in der Verringerung der Stammzuglängen sowie in einer besseren Ausnutzung der begrenzten Zuglängen. Der Fußboden war bei diesen Wagen nicht mehr abgesenkt, sondern lag auf 1.270 mm über Schienenoberkante. Dies erforderte zwei Trittstufen (unten über die ganze 10 Wagenlänge geführtes Trittbrett, darüber eine Trittstufe unter der Abteiltür, ließ andererseits jedoch die Verwendung normaler Räder mit 1000 mm Durchmesser zu. Alle Wagen waren mit Dampfheizung ausgerüstet. die durch Stellvorrichtungen in den Abteilen geregelt werden konnte. Auch diese Wagen wurden mit Fettgas beleuchtet. Als Bremse fand die selbsttätige Westinghouse-Bremse mit zusätzlichen Notbremseinrichtungen in den Abteilen Verwendung.

Gebaut wurden Abteil-Doppelwagen 2. Klasse (B3-B3) und 3. Klasse (C3-C3), später kamen auch kombinierte Doppelwagen 2. und 3. Klasse (B3-C3) hin zu. Einige der C3-Wagen erhielten ein Zugführer- und Gepäckabteil. Daneben wurden Einzelwagen 2. Klasse (B3) und 3. Klasse (C3) in Dienst gestellt; dreiachsige Einzel-Abteilwagen 1. Klasse (A3) standen in Berlin ausschließlich für den Vorortverkehr Berlin-Potsdam zur Verfügung.

Der Erwähnung bedarf noch. daß die Laternendächer der Stadtbahnwagen (wie auch der übrigen preußischen Abteilwagen) zunächst verhältnismäßig flach und später. unter Ausnutzung des vergrößerten Lichtraumprofils, gewölbter ausgeführt wurden.

Ab 1885 ließ die Preußisch-Hessische Staatseisenbahn dreiachsige Abteilwagen 1./2. Klasse (AB 3), 2. Klasse (B 3), 2./3. Klasse (BC 3), 3. Klasse (C 3) und 4. Klasse (D 3) bauen, die Jahrzehnte hindurch das Bild der Personenzüge in Deutschland bestimmt haben. Die bis zum Beginn des 1. Weltkrieges in großer Stückzahl beschafften Fahrzeuge standen bis in die 1960er Jahre noch bei der Deutschen Bundesbahn, der Deutschen Reichsbahn sowie im benachbarten Ausland, u. a. in Polen, in der Tschechoslowakei, in Belgien, Ostfrankreich und Luxemburg im Einsatz.

Wenige Jahre nach Ablieferung der ersten Serien dreiachsiger preußischer Abteilwagen mit hölzernen Aufbauten folgten – hauptsächlich für den Eil- und Schnellzugdienst Drehgestellfahrzeuge, und zwar als Abteilwagen 1./2. Klasse (ABB, später AB 4), 1./2./3. Klasse (ABCC, später ABC 4), 2./3. Klasse (BCC, später BC 4) bzw. 3. Klasse (CC, später C 4).

Der größte Teil dieser Wagen erhielt das sog. preußische Regeldrehgestell mit 2.500 mm Achsabstand, bei dem der Rahmen doppelt gefedert ist (Blatt- und Schraubenfedern). Zum Teil gelangte auch das gedrungenere amerikanische Drehgestell, bekannt als „Schwanenhalsdrehgestell“, zum Einbau. Bei ihm sind die Achslager auf jeder Seite durch schmiedeeiserne Schwanenhalsträger verbunden, auf die sich der Drehgestellrahmen mittels Schraubenfedern abstützt.

Auch bei den vierachsigen Abteilwagen wurde der hölzerne Wagenkasten auf ein Untergestell aus Walzprofilen aufgesetzt. Wie bei den zwei- und dreiachsigen Fahrzeugen konnten die Seitenwände wegen der Schwächung durch die zahlreichen Türen nicht zur Aufnahme der senkrechten Biegebeanspruchungen herangezogen werden. Da die nach außen aufschlagenden Türen die vorgeschriebenen Breitenmaße nicht überschreiten durften, mußten die Wagenkästen in ihrer ganzen Länge schmaler gehalten werden. An den Türfalzen wurden zur Verhinderung von Klemmunfällen Schutzleisten angebracht, die vereinzelt auch schon vor 1870 an Abteilwagentüren zu finden waren.

Bei fast sämtlichen Abteilwagen wurde in den Jahren um 1900 ein schmaler Verbindungs-Seitengang zwischen den einzelnen Abteilen, teils ohne, teils mit verschließbaren Türen geschaffen. In den Abteilen der 3. Klasse bestanden die Sitzbänke im allgemeinen aus Holzlatten. Nicht so komfortabel war die 4. Klasse. Hier genügten für die wenigen an den Längswänden angeordneten Sitzgelegenheiten breite Bretter; das Abteilinnere wurde vervollständigt durch einfache Gepäckablagen über den Sitzen. Als man 1928 die 4. Klasse aufgab, verwandelte man diese Fahrzeuge – wegen der Großräumigkeit ihrer Abteile in Wagen 3. Klasse „Für Reisende mit Traglasten“. Ein Teil erhielt später auch Lattenbänke und unterschied sich im Inneren dann kaum noch von der Regelausführung der 3. Klasse.

Die Abteilwagen der einzelnen Länderbahnen lassen sich aufgrund einiger Konstruktionsmerkmale, besonders von der Dachbauart her, unterscheiden. Während Sachsen, Bayern (Pfalz) und überwiegend auch Elsaß-Lothringen das Tonnendach bevorzugten, dominierte in Norddeutschland der Oberlichtaufsatz, der einerseits zwar eine gute Entlüftung ermöglichte , andererseits aber besonders an den Übergangsstellen zum Wagen dach leicht schadhaft wurde und deshalb höhere Unterhaltungskosten erforderte.

Die Lenkachs-Personenwagen der Sächsischen Staatsbahn wiesen zudem eine größere Länge und dementsprechend größere Achsstände als beispielsweise die „Preußen“ auf. Typisches Kennzeichen der um 1916 gebauten sächsischen Abteilwagen war im übrigen die offene Bremserbühne an einem Ende.

Wie sehr der Abteilwagen zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Konstruktionsüberlegungen beeinflußte, zeigen u. a. die Versuchsfahrzeuge des elektrischen Betriebs. So bestand beispielsweise der erste 600 V-Gleichstrom-Probezug, den Siemens & Halske von 1900 bis Mitte 1902 auf der mit Seitenschiene versehenen Wannseebahn Berlin – Zehlendorf einsetzte, aus 10 vom Dampfbetrieb her bekannten dreiachsigen preußischen Abteilwagen mit Oberlichtaufsatz. Die beiden Endwagen hatte man zu Triebfahrzeugen umgerüstet.

Als die UEG (später AEG) die fast zehn km lange Strecke Berlin Potsdamer Vorortbahnhof – Groß-Lichterfelde-Ost mit 550 V Gleichstrom elektrifizierte und hierfür 1903 geeignetes Rollmaterial beschafft werden mußte, fiel die Entscheidung zugunsten von Abteilwagen-Triebzügen der Drehgestell-Bauart.

Diese entsprachen weitgehend den preußischen Normalien, liefen auf Drehgestellen und waren 19.300 mm lang. Auf dem Hauptrahmen aus Stahlträgern war das Metallgerippe des Wagenkastens aufgebaut, der selbst aus einer Holzkonstruktion bestand. Die elektrische Ausrüstung befand sich unterhalb des Wagenbodens. Bis zu ihrer Ablösung durch den Gleichstrombetrieb standen insgesamt 30 derartige Abteil-Triebwagen im Einsatz.

Auch im Falle der Hamburger Stadtbahn, deren Umstellung auf elektrischen Betrieb sich schrittweise in den Jahren 1907/1908 vollzog, hatte der gegenüber Durchgangsfahrzeugen raschere Fahrgastwechsel den Ausschlag für den Bau von Abteilwagen-Zügen gegeben. Im Gegensatz zu Berlin wählte die Preußisch-Hessische Staatseisenbahn nach befriedigenden Versuchsfahrten zwischen Niederschöneweide und Spindlersfeld sowie auf der Oranienburger Rundbahn für Hamburg Einphasen-Wechselstrom 6,3 kV, 25 Hz, der über Fahrleitung den Triebwagen zugeführt werden sollte.

Zur Abwicklung des als Versuchs- und Studienobjekt für spätere Fernbahnelektrifizierungen gedachten Hamburger Betriebs fiel die Wahl wiederum auf eine Sonderform der damals überwiegend en Personenwagen mit Oberlichtaufbau und Abteiltüren.

Um wegen der hohen Anfahr- und Bremskräfte eine ausreichende Längssteifigkeit zu erzielen, hatte man die Ecken der hölzernen Wagenaufbauten verstärkt ausgeführt. Jeder der bei den kurzgekuppelten Wagenkästen eines Zuges lag auf einem stählernen Hauptrahmen, der seinerseits auf je einem Drehgestell und einer Vereinslenkachse ruhte. Geliefert wurden 54 Einheiten der Bauart 1905, 25 der leicht verbesserten Bauart 1908, 25 Triebzüge 1910 und 30 Einheiten vom Typ 1912. Interessant ist, daß sich das Tonnendach bei einem Probezug des Jahres 1908 „mit Rücksicht auf das Publikum“ noch nicht durchsetzte.

Kurz vor Ausbruch des 1. Weltkrieges begegnen wir auf der für Wechselstrom -Probebetrieb hergerichteten 26 km langen Vollbahnstrecke Dessau – Bitterfeld neben Fernbahnlokomotiven auch einem Versuchszug der Berliner S-Bah n, die zunächst nach Hamburger Vorbild mit Wechselstrom elektrifiziert werden sollte. Anstelle von Lokomotiven verwendete man hier elektrische Triebgestelle für Einphasenstrom 15 kV, 16 2/3 Hz, und setzte sie vor die mit Steuereinrichtungen und Scherenstromabnehmern versehenen beiden Garnituren kurzgekuppelter Berliner Abteilwagen.

Zum Vergleich mit diesen AEG-Triebgestell-Abteilwagenzügen bestellte die KPEV 1913 noch 4 Triebwagen der Achsfolge (A 1) (1 A) mit Tatzlagerantrieb. Allerdings verzögerte der 1. Weltkrieg die Ablieferung dieser im wagenbaulichen Teil den vierachsigen preußischen Abteilwagen mit Oberlichtaufbau entsprechenden Versuchsfahrzeuge. Dann aber war aufgrund vergleichender Berechnungen für Berlin die endgültige Entscheidung zugunsten des 800 V-Gleichstrombetriebs gefallen, und die Abteil-Triebwagen gelangten nach Schlesien, wo sie im Verband mit dreiachsigen Steuer- und Beiwagen (gleichfalls Abteilwagen) Verwendung fanden. Einige von ihnen überlebten sogar den 2. Weltkrieg, kamen in den Bestand der Deutschen Bundesbahn und wurden – als ET 88 – erst in den fünfziger Jahren wegen Überalterung ausgemustert.

Erwähnung verdient schließlich die Tatsache, daß auch die ersten Akkumulatorentriebwagen der KPEV die bekannte Abteilanordnung zeigten. Es waren dies fünf von der Hauptwerkstätte Tempelhof umgerüstete dreiachsige Berliner Abteilwagen (Einzelfahrzeuge), die an jedem Ende einen hochgelegenen Führerstand erhielten, der äußerlich große Ähnlichkeit mit einem Bremserhäuschen aufwies. Bis in die 1930er Jahre hinein blieben im Mainzer Raum drei diese mit zwei Reihenschlußmotoren versehenen „AT 1“ (Achsfolge A1A) im Einsatz.

Die zunehmenden Beanspruchungen des Rollmaterials durch den Betrieb führten schon vor dem 1. Weltkrieg zum Bau einiger preußischer Abteilwagen (sowohl Dreiachser als auch Drehgestellfahrzeuge) mit Wagenkästen in genieteter Stahlbauweise anstelle der bis lang verwendeten hölzernen Aufbauten. Allerdings beeinträchtigte der Kriegsausbruch die systematische Weiterführung diese Versuche ebenso wie die Neubeschaffung von Reisezugwagen in größerem Umfang.

Hatten die Kriegshandlungen schon zu erheblichen Verlusten für die deutsch en Eisenbahnen geführt, so bedeuteten die im Versailler Vertrag 1919 festgelegten alliierten Forderungen einen Aderlaß unvorstellbaren Ausmaßes: Rund 8.000 km Strecken und Rollmaterial in den abzutretenden Gebieten, ferner 8.000 Lokomotiven, 13.000 Personen- und 280.000 Güterwagen sollten nach Waffenstillstand und Friedensvertrag vor allem an Frankreich, Belgien und Polen übergeben werden. Trotz der unbefriedigenden wirtschaftlichen Lage mußten die einzelnen Länderbahnen bzw. ab April 1920 die „Reichseisenbahnen“ unverzüglich Ersatzbeschaffungen von rollendem Material einleiten, um dem akuten Fahrzeugmangel wenigstens teilweise zu begegnen. Dabei griffen sie zunächst auf bewährte Vorkriegsentwicklungen, u. a. auf den Abteilwagenbau, zurück. Recht bald schon beschäftigte man sich allerdings mit der Neuschöpfung sog. „Einheitswagen“. Daß dabei zunächst noch die Abteilbauart beibehalten wurde, dürfte ebenso wie die nur zweiachsige Ausführung mit günstigeren Beschaffungs- und Unterhaltungskosten zu begründen sein.

Den ersten derartigen 13.920 mm langen Fahrzeugen (meist 4.Klasse-Wagen mit hölzernen Aufbauten, hohem Tonnendach, zwei Großabteilen, Mittelgang und Gasbeleuchtung) folgten zu Beginn der 1920er Jahre bereits druckluftgebremste Tonnendach-Abteilwagen gleicher Länge in genieteter Stahlbauweise mit 8.500 mm Achsstand, und zwar in den Versionen 2. Klasse (38 Plätze), 2./3. Klasse (13/37 Plätze), 3. Klasse (58 Plätze) und wiederum 4. Klasse (66 Plätze). In leicht abgewandelter Form, u. a. mit elektrischer Beleuchtung ausgerüstet, wurde der 4. Klasse-Wagen noch bis 1927 beschafft. Der Erwähnung bedarf noch, daß die Wagen der 4. Klasse – im Gegensatz zu den übrigen, die auch seitliche Verbindungsgänge erhielten – nur an jedem zweiten Abteil Einstiege aufwiesen.

Diesen letzten großen Abteilwagenserien „artverwandt“ waren insgesamt 57 elektrische Wechselstrom-Triebzüge, welche die Deutsche Reichsbahn zwischen 1924 und 1932 für die Hamburger S-Bahn beschaffte. Neben dem auch hier angewandten Wagenkasten in genieteter Stahlbauweise und dem bislang ungewöhnlichen Tonnendach sei auf die neu eingeführten Jakobs-Drehgestelle hingewiesen, auf denen beide Wagenkästen in Zugmitte gemeinsam ruhten. Nachdem die Hamburger S-Bahn seit 1955 nurmehr mit Gleichstrom-Zügen befahren wird, kann der aufmerksame Beobachter die letzten früheren S-Bahn-Abteilwagen noch heute in Bauzügen der DB finden.

Ende der 1920er vollzog die DR mit den weithin als „Donnerbüchsen“ bekanntgewordenen zwei achsigen Einheits-Personenwagen endgültig die Abkehr vom Abteilprinzip, nachdem schon im Anschluß an den 1. Weltkrieg außer Abteilfahrzeugen auch gleichlange Lenkachs-Plattformwagen“ mit offenen Bühnen (LüP 13.920 mm) beschafft worden waren.

Ein letztes, keineswegs typisches Beispiel für die Anwendung der Abteilbauart in Deutschland begegnet uns noch in dem Versuch der Reichsbahn, die Vorteile von Abteil- und Durchgangssystem (rasches Aus- und Einsteigen durch die vielen Seitentüren bzw. die Möglichkeit des Überwechselns in andere Wagen auch während der Fahrt und damit die Erzielung gleichmäßigerer Zugbesetzung) in einer Neukonstruktion zu vereinen.

Doch wurden nur wenige dieser als BC 4i-33 und C 4i-33 bezeichneten Eilzugwagen um 1934 in den Betriebsmittelpark übernommen. Es waren 22.168 mm lange, mit offenem Seitengang, Toiletten an den Wagenenden und scherengittergesicherten Stirnübergängen ausgestattete Drehgestellfahrzeuge (Drehzapfenabstand 14.508 mm, Drehgestellachsstand 3.000 mm). Die Wagen boten infolge unterschiedlicher Ausführung ihrer beiden Längsseiten ein etwas eigenwilliges Bild. Wohl in erster Linie die Tatsache, daß auf der Gangseite nur in Höhe eines jeden zweiten Abteils eine Einstiegstür zur Anordnung kam (und damit eine gewisse „Verwandtschaft“ mit Großbritanniens Eisenbahnen) brachte ihnen die Bezeichnung „engl. Bauart“ ein.

Noch bis in die 1960er Jahre hinein setzte die DB einzelne dieser Sonderlinge zwischen Frankfurt/M. und Fulda bzw. Kassel ein, ehe sie aus dem Verkehr gezogen wurden. Insgesamt umfaßte der Reisezugwagenpark der vormaligen Deutschen Reichsbahn mehr als 25.000 Abteilwagen, von denen ein Teil allerdings noch vor dem 2. Weltkrieg ausgemustert worden ist. Durch die Kriegsgeschehnisse bedingt, fanden sich nach 1945 Abteilwagen deutscher Herkunft in zahlreichen Ländern Europas. In besonderem Maße gilt dies für Polen, verschiedene osteuropäische Staaten, Belgien und Frankreich, aber auch für die Niederlande, Dänemark, Norwegen u. a. Nur in einzelnen Fällen erfolgte mit zunehmender Normalisierung der Verhältnisse ein Fremdfahrzeugtausch, z. B. auf Betreiben der Besatzungsmächte mit Österreich.

Noch in den 1970er kann man im Ausland alten „Preußen“, „Sachsen“ oder ähnlichen Veteranen begegnen. Auf dem Netz der PKP werden sogar noch artreine Abteilwagen-Personenzüge deutscher Bauart gefahren. In anderen Ländern sind die mittlerweile erheblich gealterten Typen nurmehr in Bau-, Werkstatt- oder Mannschaftszügen oder gar abseits des Schienenstrangs als Materiallagerräume anzutreffen.

Im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland waren zu Beginn des Jahres 1951 noch etwa 13.300 zwei- und dreiachsige Wagen der Holzbauart im Vorort- und Personenzugverkehr eingesetzt, überwiegend Abteilwagen der Länderbauarten mit einem Lebensalter von 40 bis 50 Jahren. Ebenfalls gehörten zu dieser Zeit ca. 880 vierachsige Personenwagen mit hölzernem Wagenkasten zum Einsatzbestand der Deutschen Bundesbahn, darunter etwa 600 vierachsige Abteilwagen, die vereinzelt sogar in Eilzügen liefen.

Die yg-Bauarten In den Jahren 1953/54 begann bei der DB ein großangelegtes Umbauprogramm mit dem Ziel, den überalterten Personenwagenbestand unter verhältnismäßig geringem Mitteleinsatz zu modernisieren. Die Untergestelle der zwei- und dreiachsigen Personenwagen erhielten dabei eine (neue) Standardlänge über Puffer von 13.300 mm und wurden – soweit notwendig – mit einem einheitlichen dreiachsigen Laufwerk (7.500 mm Gesamt-Achsstand) versehen. Anstelle der hölzernen Aufbauten traten stählerne Wagenkästen mit tief eingezogenen Endeinstiegen und gummiwulstgeschützten Stirnübergängen. Die so entstandenen über 6.500 Durchgangswagen sind als „3 yg-Bauart“ weithin bekannt geworden. Es gibt sie in reiner 2. Klasse-Ausführung (früher 3. Klasse), als kombinierte 1./2. Klasse-Wagen und in Form von 2. Klasse-Wagen mit Packabteil. Als Einzelstück entstand auch ein reiner Packwagen (115701) auf diese Weise. Nach Herrichtung zweier, unter ähnlichen Gesichtspunkten modernisierter vierachsiger Versuchsfahrzeuge Mitte der fünfziger Jahre, schloß sich für etwa 550 vierachsige Abteilwagen ab 1956 ein gleichartiges Umbauprogramm an. Die Kästen dieser „4yg-Wagen“ entsprachen weitgehend denen der Lenkachswagen, jedoch gelangte bei den 19,46 m langen Fahrzeugen ein zusätzlicher Mitteleinstieg zur Anordnung. Wie schon bei den „3 yg“-Einheiten, schuf man mehrere Varianten, nämlich 1./2. Klasse , 2. Klasse und 2. Klasse mit Packraum.

Benutzte die DB anfangs alte amerikanische und preußische Regeldrehgestelle, so verwendeten die Werkstätten später auch Neubau-Drehgestelle der Bauart Minden-Deutz. Die für „4 yg“-Wagen zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h erlaubt auch die gelegentliche Einreihung dieser Umbaufahrzeuge in schnellfahrende Züge. Im Stuttgarter Vorortverkehr begegnen wir ihnen übrigens als Mittelwagen für elektrische Triebzüge.

Umbau auch bei der DR

Auch bei der Deutschen Reichsbahn in Mitteldeutschland beschäftigte man sich ab 1959/60 mit dem serienmäßigen Umbau überalterter Personenwagen der Abteilbauart mit hölzernen Wagenkästen. Die Untergestelle erhielten eine einheitliche Länge von 13.080 bzw. 13.120 mm über Puffer. Der Gesamt-Achsstand beläuft sich ebenfalls auf 7.500 mm.

Im Gegensatz zur DB gibt es bei der DR neben Dreiachsern auch eine sonst gleichartige zweiachsige Ausführung. Die auf die Untergestelle aufgesetzten stählernen Wagenkästen besitzen, von einigen Probefahrzeugen abgesehen, zwei diagonal angeordnete, breite Schiebetüren an den Einstiegen und Gummiwulstübergänge an den Stirnseiten. Bis zum Herbst 1964 hatten 2.608 zwei- bzw. dreiachsige „Reko“-(Rekonstruktions-)Wagen das auf den Umbau spezialisierte RAW Halberstadt verlassen. Hinzu kamen 158 Bahnpostwagen.

Ab 1965 rekonstruierte die Deutsche Reichsbahn auch vierachsige Abteilwagen. Die Untergestelle erhielten dabei eine einheitliche Länge von 18.700 mm über Puffer, der Drehzapfenabstand wurde auf 12.200 mm festgelegt. Zum größten Teil behielten diese Wagen ihre ursprünglichen Schwanenhalsdrehgestelle. Der neu aufgesetzte stählerne Wagenkasten (übrigens ohne Verjüngung an den Enden) besitzt vier UIC-Drehfalttüren und an den Stirnseiten gummiwulstgeschützte Übergänge, jedoch keinen Mitteleinstieg.

Diese, mit zwei Großräumen, Mittelgang und verhältnismäßig komfortablen Polsterbänken ausgestatteten jüngsten DR „Reko“ -Wagen fand man vorwiegend im Binnenverkehr der Reichsbahn, zeitweise jedoch auch in Interzonenzügen. Als Kuriosum sei abschließend vermerkt, daß es auf Deutschlands Eisenbahnen vereinzelt auch schmalspurige Abteilwagen gab. Im Personenfahrzeugpark der Wangerooger Inselbahn (1.000 mm Spurweite) und der Mecklenburgisch-Pommerschen Schmalspurbahnen (600 mm Spurweite) waren sie lange Zeit anzutreffen.

Fleischmann war noch unter der alten Führung und mit Sitz in Nürnberg dafür bekannt, jedes Jahr verschiedene Modelle nach Vorbildern der Länderbahnen zu produzieren. Der Schwerpunkt lag dabei eindeutig bei preußischen Vorbildern, um die Formen auch für nachfolgende Bahnverwaltungen verwenden zu können.

Dieser Fundes an Modellformen gelangte mit der Übernahme von Fleischmann alt in das Eigentum der Modelleisenbahn GmbH, die diese gemäß der eigenen Prämisse weiterhin bei Fleischmann neu verwendet. Daher sind in den Winterneuheiten 2015/16 gleich fünf verschiedene Wagenmodell angekündigt wurden, von denen einige davon bereits ausgeliefert wurden und einzeln vorgestellt werden. Grundsätzlich ist festzuhalten, daß alle Wagen über eine Kurzkupplungskulisse verfügen, für die Innenbeleuchtung vorbereitet sind und mit einer Inneneinrichtung ausgestattet sind. Die Dacher sind mit filigran ausgeführten Oberlichten versehen. Alle Wagen werden in der von Fleischmann her bekannten Blisterbox ausgeliefert. Die Wagen werden einheitlich zum UVP von € 29,90 angeboten.

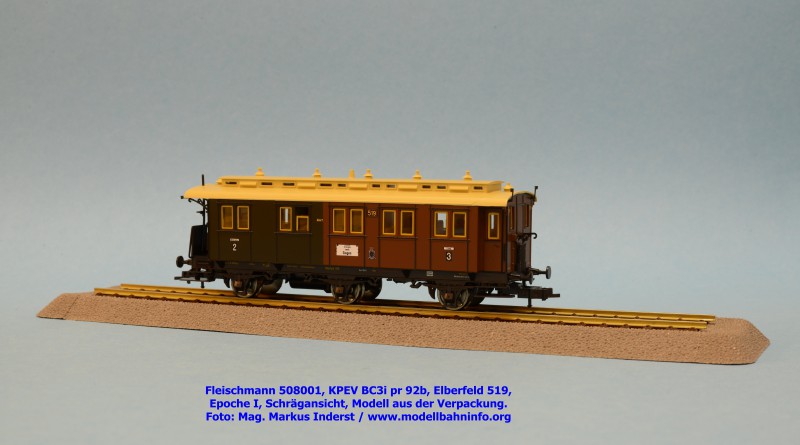

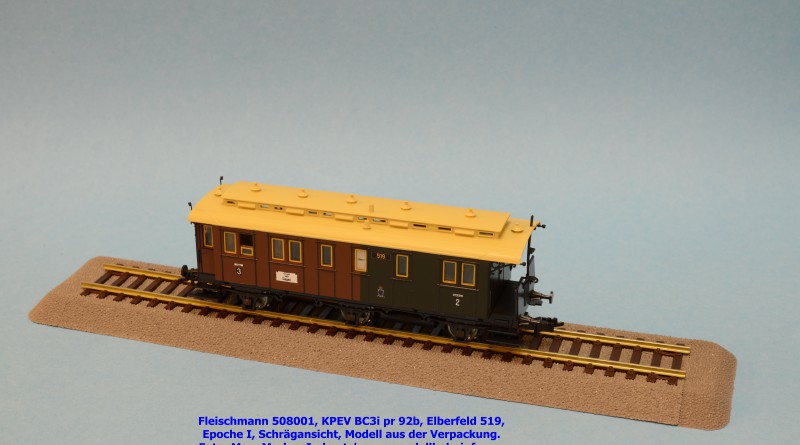

Bilder – Fleischmann 508001

Dieser Wagen der 2. und 3. Klasse entspricht der preußischen Gattung BC3i pr 92b der KPEV. Der Wagen ist dunkelgrün (2. Klasse) und braun (für die 3. Klasse) lackiert und weist am Wagenkasten zahlreiche Details und Gravuren auf. Sämtliche Zierleisten sind erhaben dargestellt und farblich eigens hervorgezogen. Detailreich sind auch die verschiedenen, eigens angesetzten Teile wie die Signalhalterungen am Dach oder bei den Wagenübergängen. Das Modell ist vollständig aus Kunststoff gefertigt. Am Wagenboden ist die Bremsanlage soweit als möglich nachgebildet, im Wagenboden ist eine bewegliche Mittelachse eingearbeitet. Der Wagen hat die Betriebsnummer Elberfeld 519 mit dem Revisionsdatum vom 05.03.12. Das Modell ist sauber lackiert und mehrfarbig bedruckt. Das Zuglaufschild gibt die Fahrtroute Kranzthal – Siegen preis. Der Wagen verfügt interessanterweise sogar über eigene Frauenabteile.

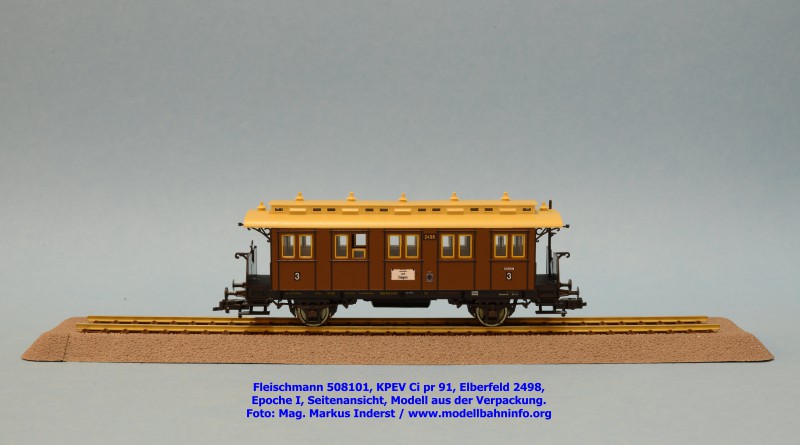

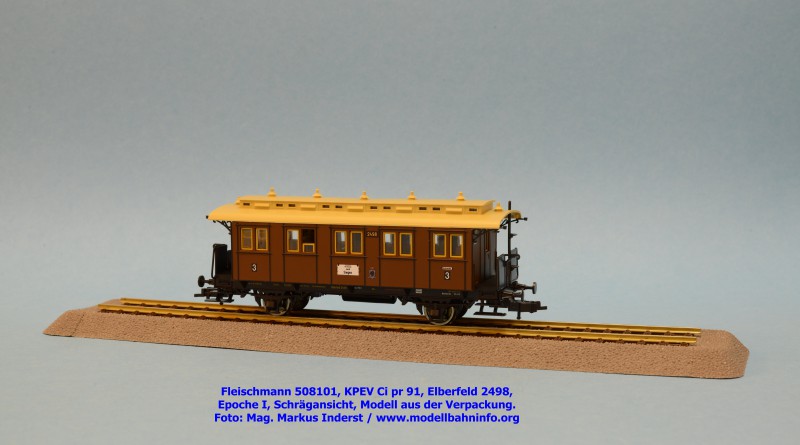

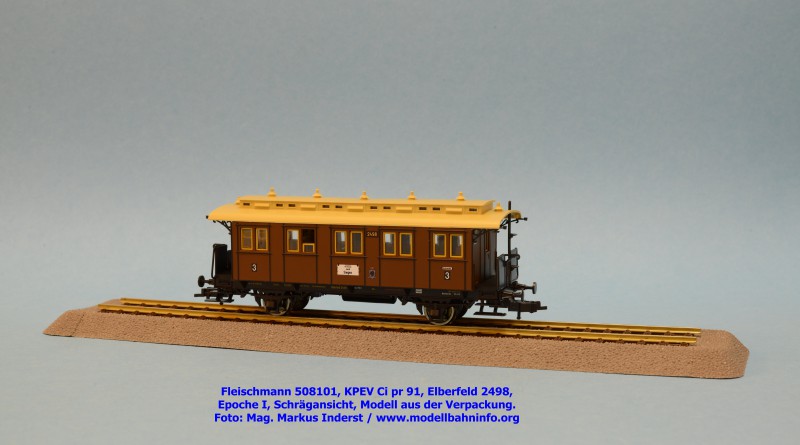

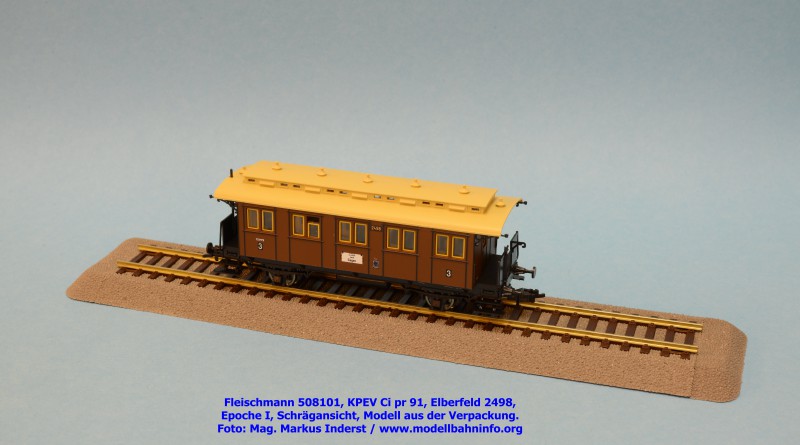

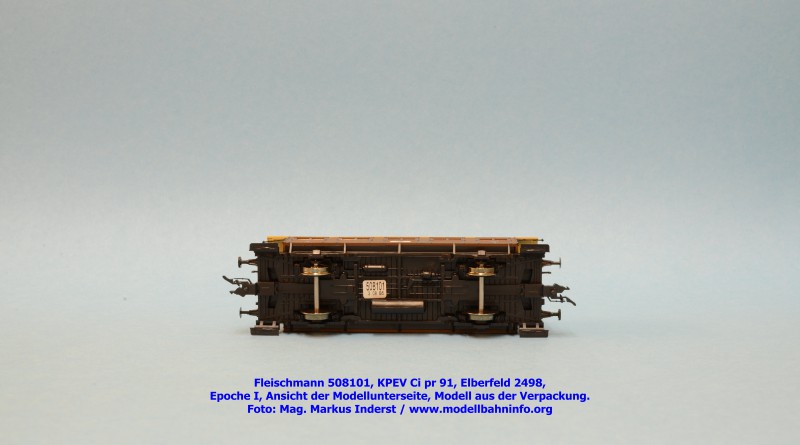

Bilder – Fleischmann 508101

Die KPEV zählt diesen Wagen 3. Klasse zur Gattung Ci pr 91. Der Wagenkasten des Modells ist einheitlich braun lackiert und wird durch erhabene, schwarze Zierlinien durchbrochen. Auch dieses Modell kann durch verschiedene Details punkten und weist dieselben Fertigungsstandards wie das Schwestermodell auf. Die vollständige Wagennummer lautet Elberfeld 2498. Das Revisionsdatum stammt vom 23.04.12.

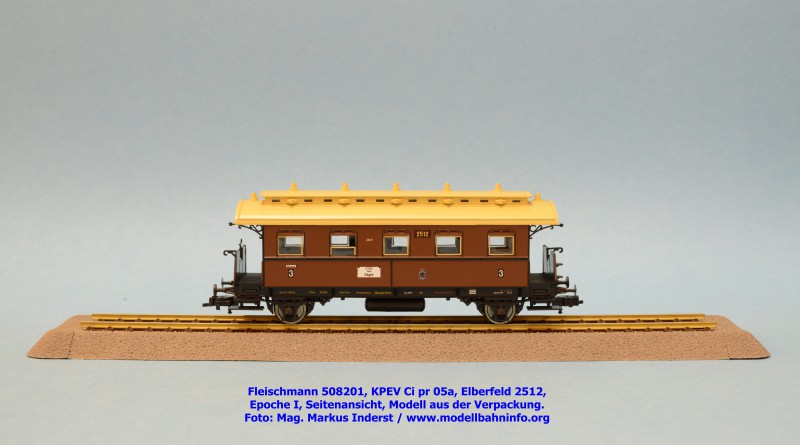

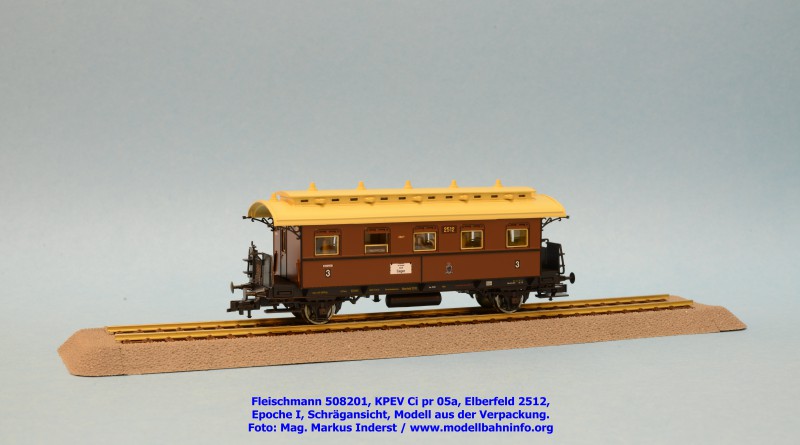

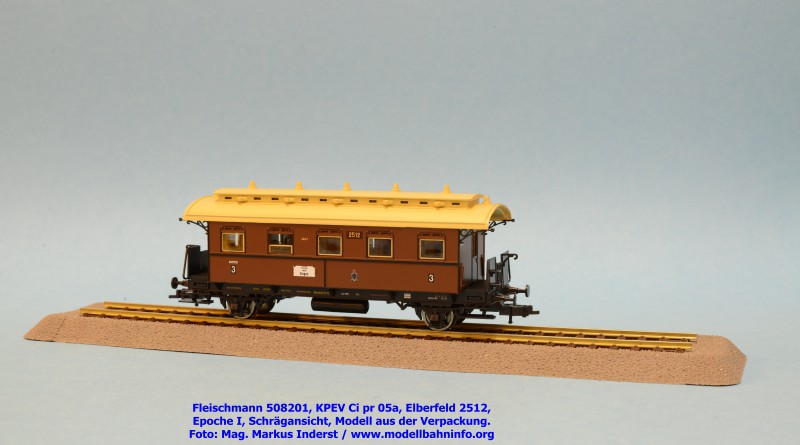

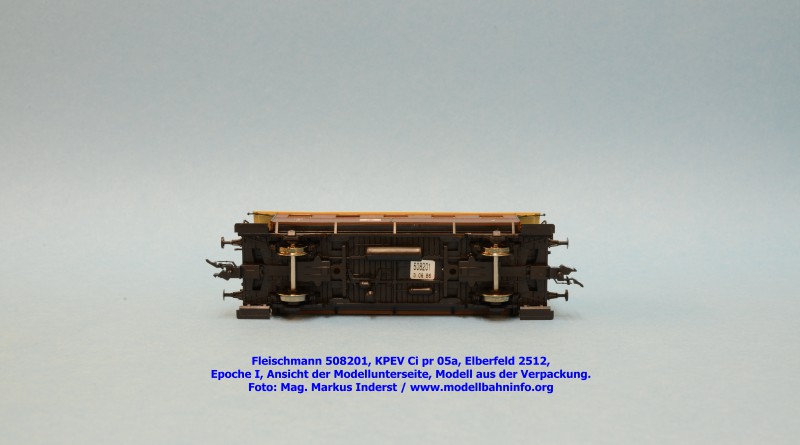

Fleischmann 508201

Dieser Wagen der KPEV ist ebenfalls ein Personenwagen 3. Klasse, allerdings schon moderner und fällt durch die fünf großen Fensterscheiben auf. Er zählt zur Gattung nach dem Musterblatt Ci pr 05a. Der Wagenkasten des Modells ist einheitlich braun lackiert und wird nur durch ganz wenige, erhabene, schwarze Zierlinien durchbrochen. Auch dieses Modell kann durch verschiedene Details punkten und weist dieselben Fertigungsstandards wie das Schwestermodell auf. Die vollständige Wagennummer lautet Elberfeld 2512. Das Revisionsdatum stammt vom 16.07.12.

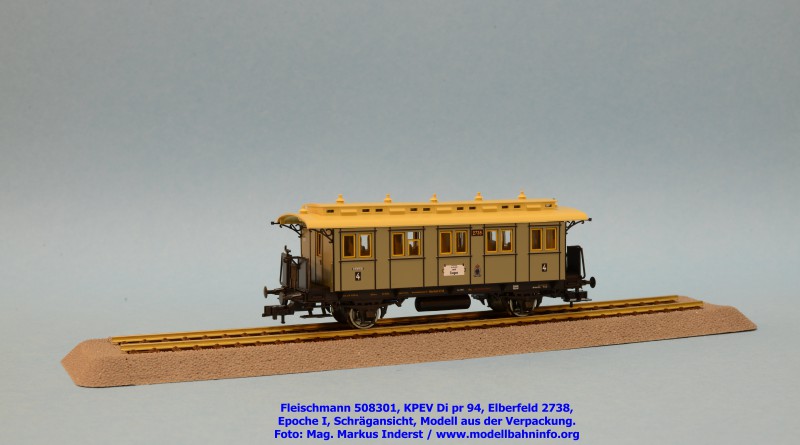

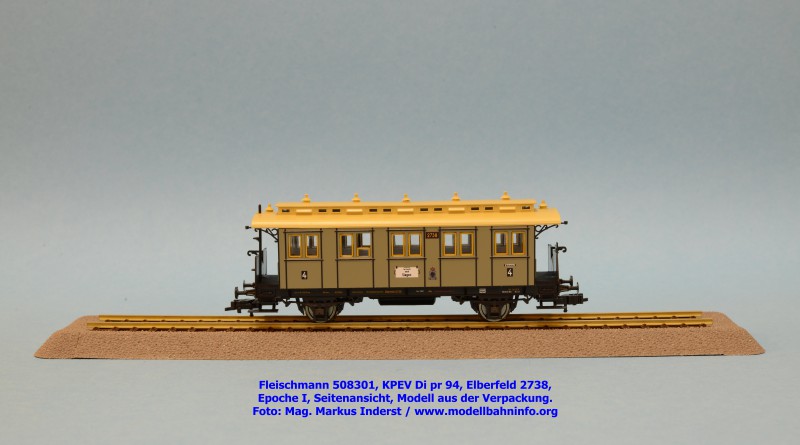

Bilder – Fleischmann 508301

Als Nachzügler zu allen anderen Wagen wurde nun der Personenwagen der 4. Klasse ausgeliefert. Er zählt zur Gattung nach dem Musterblatt Di pr 94. Der Wagenkasten des Modells ist einheitlich hellgrau lackiert und wird nur durch ganz wenige, erhabene, schwarze Zierlinien durchbrochen. Auch dieses Modell kann durch verschiedene Details punkten und weist dieselben Fertigungsstandards wie das Schwestermodell auf. Die vollständige Wagennummer lautet Elberfeld 2738. Das Revisionsdatum stammt vom 09.02.12.

(Nachtrag vom 05. April 2016)

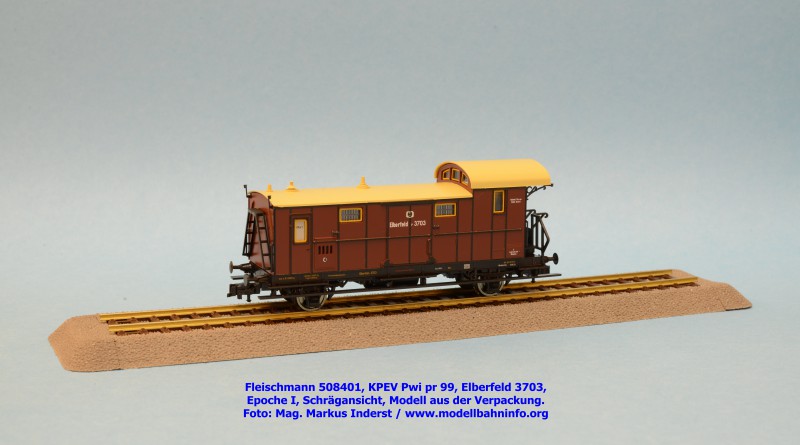

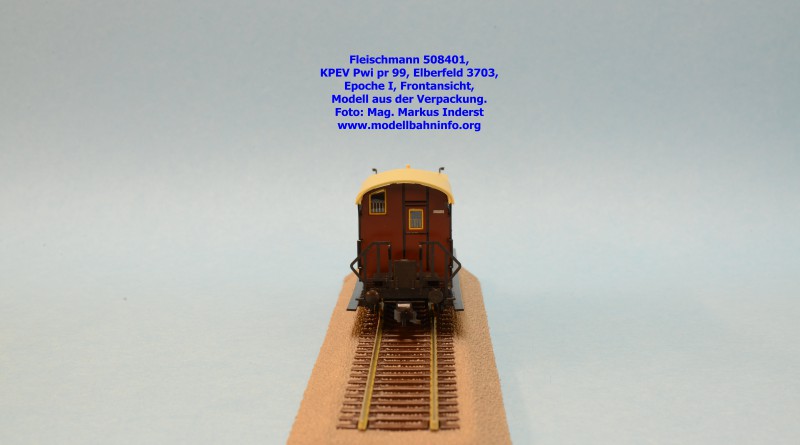

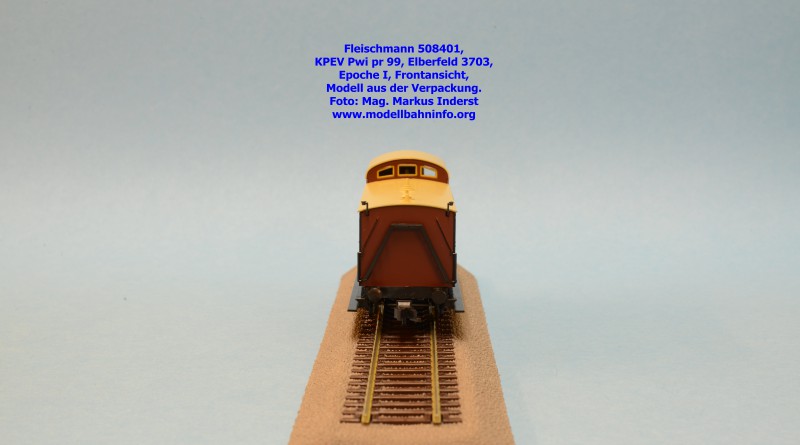

Fleischmann 508401

Dieser Gepäckwagen gehört der Bauart Pwi pr 99 an. Der Wagen ist auch in diesem Falle vollständig braun lackiert und wird wiederum durch einige, schwarze Zierlinien durchbrochen. Das Modell zeichnet sich hierbei durch weitere Details, der kleinen Seitenfenster und der beidseitigen Tragleisten aus. Sämtliche Fenster sind paßgenau ausgeführt. Die vollständige Betriebsnummer lautet Elberfeld 3703. Der Wagen erhielt am 18.12.12 seine Revision.