Fleischmann 416803 – DRG 38.10

Die preußische P 8: Dicke Bücher sind schon über sie geschrieben worden, und viele Kilometer Film wurden verknipst, um sie im Bild festzuhalten. Ihr jahrzehntelanger Betriebseinsatz in Nord und Süd, in Ost und West hat sie wie kaum eine andere der alten preußischen Gattungen überall und bis in unsere Tage bekannt gemacht. Sehr viele Leser werden sich noch an sie erinnern können.

Was war an der P 8 Besonderes, daß fast jeder zunächst an sie denkt, wenn von den Dampflokomotiven der K.P.E.V. die Rede ist? Letzten Endes erklärt sich ihr hoher Bekanntheits-, aber auch Beliebtheitsgrad wohl aus ihrer großen Stückzahl, der weiten Verbreitung und langen “Lebensdauer”, wurde doch bei der Deutschen Bundesbahn die letzte P 8 erst am 5. Dezember 1974 ausgemustert.

Als Schnellzuglok geplant

Was zunächst vielleicht etwas verblüfft: Die P 8 war anfangs in erster Hinsicht als Schnellzuglokomotive geplant worden. Die ab 1906 beschaffte S 6 (Achsfolge 2’ B h2) diente vornehmlich dem Schnellzugverkehr überwiegend auf Flachlandstrecken; für den Schnellzugdienst auf den Strecken im Mittelgebirge und Hügelland war sie nur bedingt geeignet. Hier sollte die fast zeitgleich gebaute P 8 „einspringen“.

Wieder war es Robert Garbe, der maßgeblichen Einfluß auf die Konstruktion der P 8 nahm, die während seiner Tätigkeit als Beschaffungsdezernent im Jahre 1905 geplant und 1906 von der Berliner Maschinenbau-AG, vormals Louis Schwartzkopff, in einer ersten Serie von zehn Maschinen gebaut wurde.

Im Juli 1906 wurde die Cöln 2401 als erste P 8 abgeliefert. Bereits im August des gleichen Jahres erprobte man sie auf der beliebten Prüfstrecke von Güsten nach Sangerhausen vor Schnellzügen aus zehn, zwölf oder 14 schweren preußischen Abteilwagen. Das Wagengewicht der Züge betrug je nach Anzahl der mitgeführten Wagen 330, 400 bzw. 470 t.

Vor dem 400-t-Zug soll die Cöln 2401 auf der langen 10 %o-Steigung eine Geschwindigkeit von 70 km/h erreicht und sechs Minuten lang eingehalten haben. Dies war jedoch eine Höchstleistung, keinesfalls die Regel. Dagegen enthält das knapp zehn Jahre jüngere Merkbuch für die Fahrzeuge der Reichsbahn,

Die ersten Bauformen der P 8

Die ersten zehn Lokomotiven der neuen Gattung P 8 hatten ein Zweizylinder-Triebwerk von 590 mm Zylinderdurchmesser bei 630 mm Kolbenhub und 1.750 mm großen Treibrädern. Der in seinen Abmessungen recht glücklich gewählte Kessel bestand aus zwei Schüssen. Die Rauchkammer war mit dem vorderen Kesselschuß durch einen Winkelring verbunden. Die Feuerbüchse hatte einen rechteckigen Längsschnitt mit senkrecht verlaufenden Wänden. Ihre Rostfläche betrug 2,6 m², die Verdampfungsheizfläche 150,6 m² und die Überhitzerheizfläche 48,8 m². Die Gesamtheizfläche blieb also nur unmerklich unter 200 m².

Als erste der Garbesehen Heißdampflokomotiven war die P 8 von Beginn an mit dem Rauchrohrüberhitzer ausgerüstet worden. Der Rahmen war, wie gleichfalls bei Robert Garbe üblich, als Plattenrahmen mit 25 mm starken Rahmenwangen ausgebildet. Die hin- und hergehenden Massen waren wieder einmal nur unzureichend ausgeglichen, so daß auch die P 8 her höheren Geschwindigkeiten sehr unruhig lief. Die von Garbe angestrebte Zulassung einer Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h und damit erst die Eignung als Schnellzuglokomotive mußte unter dem Eindruck der schlechten Laufeigenschaften der Lok bald auf 100 km/h zurückgenommen werden. Dennoch bezeichnete Garbe seine P 8 stets als “Schnellzuglokomotive”.

Das “windschnittig” zugespitzte Führerhaus entfiel bereits ab 1908. Die damit ausgestatteten Maschinen wurden allmählich mit den normalen Führerhäusern ausgerüstet.

Der Zylinderdurchmesser von 590 mm erwies sich sehr bald als zu groß und wurde auf 575 mm verringert. Bereits bei dem zweiten Baulos, das 1907 von der Stettiner Firma Vulcan mit sieben Maschinen für die KED Königsberg geliefert wurde (P 8 Königsberg 2101 bis 2107, Vulcan 2346 bis 2352), stieg die Gesamtheizfläche unwesentlich auf 200,26 m². Aber die “magische Zahl 200” war immerhin erreicht worden. Neben dem bereits erwähnten unruhigen Lauf der P 8 bei Geschwindigkeiten über 90 km/h zeigte sich, daß das hintere Treibstangenlager warmlief. Erst eine Verstärkung des Treibzapfens konnte diesem Übel abhelfen.

Man sieht also, daß auch die P 8 ihre “Kinderkrankheiten” hatte und nicht von Anfang an die perfekte Lok war, als die sie sich später erwies.

Die P 8 wird überarbeitet

1912 schied Garbe aus dem aktiven Dienst aus. Er muß so dominierend gewesen sein, daß es während seiner Dienstzeit niemand wagte, ernstliche Kritik zu üben oder entscheidende Verbesserungen an “seinen” Konstruktionen vorzunehmen. Dies war schon bei der S 10 zu beobachten gewesen. Genauso verhielt es sich nun mit der P 8.

1913 nahmen sich die Borsigwerke die Konstruktion der P 8 vor und brachten einige gravierende Änderungen ein. Äußerlich fällt der gußeiserne Schwingenträger mit den beiden ovalen Aussparungen auf, der zu einem Charakteristikum der P 8 wurde und den man sonst an keiner preußischen Lokomotive findet. Zu dieser Zeit wurde auch die Steuerung mittels Hängeeisen zugunsten der ”Kuhnschen Schleife” aufgegeben. Durch diese Konstruktion konnte das starke “Steinspringen” der Hängeeisensteuerung bei Rückwärtsfahrt der Lok behoben werden. Die Kuhnsche Schleife verursacht bei Vorwärts- wie Rückwärtsfahrt ein annähernd gleich großes “Steinspringen” und führt zu einer gleichmäßigeren Dampfverteilung.

Das Führerhaus der P 8 wurde etwas verkürzt, behielt aber das lange, über die Tenderbrücke reichende doppelwandige Tonnendach bei. Später finden sich am Führerhausdach auch Lüftungsaufsätze mit schmalen Oberlichtfenstern und seitlichen Lüftungsklappen. Im Kessel wurde die Zahl der Rauchrohre von 24 auf 26 erhöht, was eine Vergrößerung der Überhitzerheizfläche von 48,8 auf 58,9 m² bedeutete.

Von 1914 an erhielt die P 8 einen auf dem linken Umlaufblech gelagerten Vorwärmer mit dahinterliegender Kolbenspeisepumpe. Zum Gewichtsausgleich wurde der Hauptluftbehälter auf das rechte Umlaufblech verlegt. Die Einführung der Drehgestellbremse war auch erst nach dem Ausscheiden Garbes möglich geworden, der sie stets als “unvorteilhaft” abgelehnt hatte.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wurde allgemein die Speisewasserreinigung eingeführt und nach einigen Versuchen in einem zweiten Dom, dem sogenannten Speisedom, untergebracht.

Zur Gesamtzahl der gebauten P 8

Die Angaben über die Gesamtzahl der gebauten P 8 gehen teilweise nicht unerheblich auseinander. Metzeltin spricht in Band 2 seiner “Entwicklung der Lokomotive” von 3.370 Lokomotiven der Gattung P 8, die “zwischen 1906 und 1923 an die Preußische Staatsbahn geliefert” wurden. Einmal abgesehen davon, daß es bereits seit dem 1. April 1920 keine Preußische Staatsbahn mehr gab, ist diese Zahl sicher zu niedrig angesetzt.

Am zuverlässigsten erscheinen die Angaben aus dem P 8-Buch von Schröder/Wenzel (EK-Verlag, Freiburg, 1982). Die Autoren kommen auf eine Gesamtzahl von 3.438 für die K.P.E.V., die Preußischen Staatsbahnen und die Deutsche Reichsbahn zwischen 1906 und 1923 gebauten P 8. Dazuzurechnen sind 40 für die Badische Staatsbahn, fünf für Oldenburg, 13 für Mecklenburg und 60 bzw. 65 für die Militär-Eisenbahn-Direktionen Brüssel und Warschau gebaute P 8, so daß sich die Gesamtzahl deutscher P 8 auf 3.556 oder 3.561 Stück erhöht.

Erstaunlicherweise haben die Reichseisenbahnen Elsaß-Lothringen während der Dauer ihrer Zugehörigkeit zu Deutschland keine P 8 bezogen. Erst die französische Nachfolgeverwaltung Alsace-Lorraine (AL) hat 25 P 8 aus den Waffenstillstands-Abgaben erhalten.

Modellvorstellung

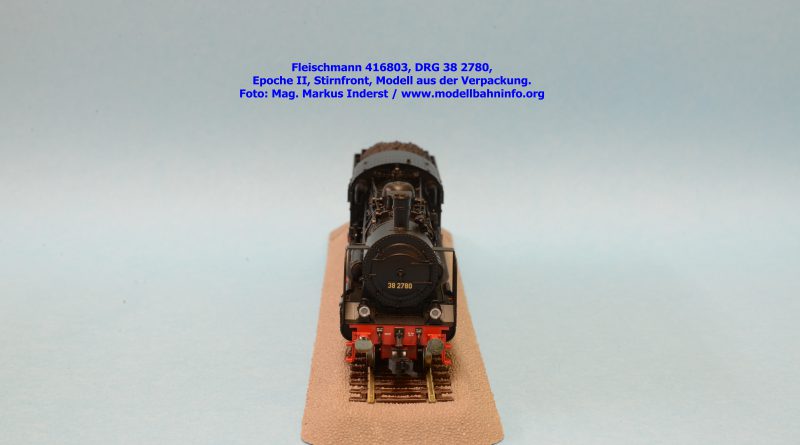

Das vorliegende Modell der Baureihe 38.10-40 geht auf eine Konstruktion der noch alten, in Nürnberg ansässigen Firma aus der ersten Hälfte der 1980er zurück. Der renommierte Hersteller hat die P 8 erstmals 1982 angekündigt und dabei Varianten der DB, der KPEV und auch ein unbeschriftetes Modell mit Beschriftungssätzen von Lokomotiven nach europäischen Vorbildern realisiert. Die tadellose Modellumsetzung mag an die 35 Jahre alt sein, sie ist aber heute noch zeitgemäß und zeigt die Weitsichtigkeit des früheren Modellbaues.

Fleischmann (neu) hat für das Jahr 2017 eine Neuauflage der bereits aufgelegten Version mit Kastentender angekündigt. Die Lok wird im Rahmen der Idee „Klassischer Personenzug der DRG“ hergestellt und ist unter der Artikelnummer 416803 zum UVP von € 269,– für Gleichstrom-Modellbahner erhältlich. Die Soundausführung wird unter der Artikelnummer 416873 ausgeliefert, das Modell kostet € 349,–.

Verpackung

Die 38.10-40 wird in der bisher bekannten Fleischmann-Verpackung ausgeliefert. Diese besteht aus einem Kartondeckel und der Styroporverpackung. Dem Modell sind keine Zurüstteile beigepackt. Die fehlende Ausnehmung für die die das Ersatzteilblatt und die Betriebsanleitung wird durch das Fixieren mittels Tixo-Streifen kompentiert. Zudem ist unterhalb der Lok noch die ausführlichere Betriebsanleitung eingelegt.

Technik

Die Lokomotiven basiert auf dem Fleischmann-Antriebskonzept. Das Lokteil ist antriebslos, wobei die Treibachse mit Seitenspiel und leichter Federung ausgestattet ist. Im Tender ist der Rundmotor untergebracht, der über ein Zahnradgetriebe die ersten drei Tenderachsen antriebt. Diese Achsen verfügen alle über ein unterschiedliches Seitenspiel. Die vierte Tenderachse ist antriebslos und voll abgefedert. Die erste und dritte Tenderachse ist beidseitig mit Haftreifen versehen. Die Zugänglichkeit zur Antriebsanlage im Tender ist durch das seitliche Spreitzen der Seitenwände und dem Abziehen nach oben gewährleistet. Am Motorblock ist eine sechspolige Schnittstellen nach NEM 651 eingebaut, die die spätere Nachrüstung mit einem DCC-Decoder ermöglicht.

Die P 8 verfügt beidseitig über Kurzkupplungsschächte, wobei nur jene an der Tenderrückseite als Kurzkupplungskulisse ausgebildet ist. Der vordere Schacht ist mit dem Vorlaufdrehgestell fest montiert. Der Langkessel ist über eine Zentralschraube an der Unterseite des Laufwerkes mit diesem befestigt und läßt sich nach dem Lösen dann nach oben abziehen.

Fahrverhalten

Die 38 2780 hat ein Eigengewicht von 344 Gramm. Sie fällt durch hervorragende sowie ruhige Laufeigenschaften auf. Das Vorbild hat eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Messungen bei 12 V Gleichstrom ergaben umgerechnete Werte der Vorbildgeschwindigkeit von ca. 161 km/h. Die berechnete Modellgeschwindigkeit ist gegenüber der Vorbildgeschwindigkeit um ca. 61 % zu hoch, gegenüber dem NEM-Wert (+ 30 %) ist die Modellgeschwindigkeit um ca. 31 % zu hoch.

Optik

Modelle konnte man schon vor 35 Jahren trotz anderer, technischer Möglichkeiten bauen, sodaß das vorliegende Modell in der Detailierung und Ausführung immer noch zeitgemäß ist. Beim genaueren Hinsehen ist jedoch schon ersichtlich, daß viele der frei stehenden Anbauteile nicht mit den aktuellen Fertigungsmethoden und -möglichkeiten gleichzusetzen sind. Dafür kann die roboste Ausführung dieser Teile schon dabei überzeugen, betriebssicher und langlebig ausgeführt zu sein.

Der Kessel weist sowohl angespritzte als auch freistehende Leitungen und verschiedene Anbauteile auf, und es sind sogar zierliche Nietenreihen zu sehen. Lichtmaschinen, Glocke udgl. sind als eigene Teile werkseitig schon montiert. Im Führerhaus sind die Fensterscheiben paßgenau eingesetzt.

Beim Laufwerk wurden feine Metallräder mit zierlichen Speichen verbaut. Die Steuerung wurde diesmal dunkel vernickelt ausgeführt und werten die Maschine auch optisch zusätzlich auf. Beim Kastentender sind verschiedene Trittstufen freistehend ausgeführt.

Farbgebung und Beschriftung

Die Farbgebung bzw. die Lackierung ist für eine Dampflok quasi selbsterklärend. Die Anschriften der Lok fallen in die Reichsbahn-Zeit, also Epoche II und sind daher Messing-Farben und weiß aufgebracht. Die 38 2780 ist beim Bw Essen Hbf der Rbd Essen beheimatet. Das Revisionsdatum ist sowohl an der Front der vorderen Pufferbrust als auch am Kastentender angeschrieben und stammt vom 18. 1.32. Sehenswert sind auch die Fabrikschilder sowie weitere Anschriften und Bedruckungen.

Beleuchtung

Das Modell wird noch mit Glühlampen beleuchtet. Es wurde beidseitig eine Zweilicht-Spitzenbeleuchtung berücksichtigt.

Bilder