Siemens ES 64 F4 „WLE“ – Piko 57963

Mit der DB-Cargo-Baureihe 189 kommt erstmals seit 35 Jahren wieder eine neue Viersystem-Ellok auf deutsche Gleise. Die Güterzuglok, die in vielen Ländern Europas einsetzbar sein soll, forderte den Ingenieuren manch technische Neuerung ab.

Die Bahnmesse „Innotrans“ Berlin war am 25. September 2002 für Siemens Transportation Systems das geeignete Forum, um die 189 002 als erste neue Viersystem-Lok in einem symbolträchtigen Akt an DB Cargo zu übergeben.

Mit dieser technisch anspruchsvollsten Baureihe wird das 1994 in Gang gesetzte große Ellok-Neubauprogramm der vereinigten Deutschen Bahn AG abgerundet. Dieses Programm umfasste (ohne die von den regionalen Verkehrsverbünden nachbestellten und überwiegend finanzierten 146 und 146.1) folgende Maschinen, die inzwischen alle ausgeliefert sind:

– 145 Hochleistungs-Universalloks 101,

– 80 „Mittelklasse“-Loks 145 (+ Option 400),

– 195 Hochleistungs-Güterzugloks 152 (+ Option 100).

1998 wurde die Option auf weitere 145 in einen Großauftrag auf 400 Zweifrequenz-Elloks 185 für die beiden Wechselstrom-Systeme 16,7 und 50 Hz gewandelt. Da hätte es nahegelegen, aus dieser Option auch 50 Stück abzuzweigen und mit den zusätzlichen Einrichtungen für die Gleichspannungen 1,5 kV und 3 kV zu einer Viersystem-Version „aufzurüsten“.

Entsprechende Projekte waren auch zur Angebotsreife gelangt, doch zog DB Cargo es vor, sich auf die mit Siemens Krauss-Maffei bestehende Option auf weitere Loks 152 zu berufen und im August 1999 statt dessen 100 Viersystem-Loks der Baureihe 189 für den internationalen Güterverkehr zu bestellen.

Die Basis hierzu war also die aus dem „Eurosprinter“ abgeleitete Baureihe 152 mit 6.400 kW und nur 140 km/h Höchstgeschwindigkeit, die auch für die Grundversion der 189 gelten. Dennoch war wegen der umfangreicheren elektrischen Ausrüstung mit ihrem Zusatzgewicht von rund 4 t eine weitgehende Neukonstruktion erforderlich, die auch die Drehgestelle erfassen musste. Die 152 war nämlich in Österreich lauftechnisch beanstandet worden, weil der nach UIC-Norm 518 zulässige Grenzwert für die Radquerkräfte im Gleis überschritten wurde. Kurzerhand zogen DB Cargo und Siemens daraus die Konsequenz, die letzten 25 152-Einheiten vertraglich in Zweifrequenzloks analog zur ÖBB-Reihe 1116 (Taurus) zu „wandeln“ und als neue Baureihe 182 auszuliefern. Mit der für 230 km/ h zugelassenen 182 wäre auch der Einstieg in eine schnelle Viersystem-Lok möglich, doch fühlte sich DB Cargo hierfür nicht zuständig.

Der mechanische Teil mußte aufgrund der umfangreichen Ausstattung des elektrischen Teiles sehr leicht sein. Entsprechend den Vorgaben von DB Cargo stimmen die Hauptabmessungen der 189 mit denen der 152 überein, mit zwei Ausnahmen: Der Drehgestell-Radstand wurde von 3.000 auf 2.900 mm vermindert und die Dachhöhe um etwa 140 auf 3.630 mm abgesenkt – dies mit Rücksicht auf das UIC-Umgrenzungsprofil 505-1 und die notwendigen Sicherheitsabstände zur 25 kV Oberleitung. Das gibt vor allem der Stirnfront ein anderes Gesicht.

In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die 189 wegen der notwendigen vier Stromabnehmer und deren komplexen Trenn- und Verriegelungsbedingungen abweichend von den übrigen Neubau E-Loks nun doch wieder Dachleitungen und Schaltgeräte auf dem Dach aufweisen. Um das zulasten des Mechanischen Teils entstandene Mehrgewicht der elektrischen Ausrüstung auszugleichen, wurden die Seitenwände, die ja zur tragenden Struktur des Fahrzeugkastens zählen, aus dünneren Blechen von nur 1,5 mm geschweißt und zur darauf notwendigen Versteifung mit Längssicken versehen. Unter anderem hierdurch konnte das Kastengewicht um etwa 3 t auf nur 12 t gesenkt werden. Demselben Zweck dienen ähnliche Längssicken bei den ehemaligen DR-Loks der heutigen Baureihen 112, 143, 155 und 180 (Zweisystem-Lok).

Gegen Frontalaufstöße wurden die mit den Puffern verbundenen Deformationselemente nochmals verstärkt und sind nunmehr abschraubbar und somit austauschbar. Das Energie-Aufnahmevermögen beträgt damit 1 MJ und damit etwa das Zehnfache des Werts der Baureihe 120.

Der Lokkasten stützt sich über „Flexicoil“-Stahlfedern auf die beiden Drehgestelle ab. Entsprechend der Auslegung für nur 140 km/h wird der einfache Tatzlager-Antrieb in einer gegenüber der 152 verbesserten Konstruktion verwendet, mit zweiseitig gelagertem Ritzel und Membrankupplung zur einseitig gelagerten Fahrmotor-Welle, ähnlich der bei der 145/185 realisierten Lösung.

Pneumatische und Federspeicher-Bremse wirken auf Rad-Bremsscheiben. Die Übertragung der Zug- und Bremskräfte zwischen Drehgestellen und Fahrzeugkasten erfolgt gemäß alter Krauss-Maffei-Tradition über Drehzapfen. Doch hat Siemens TS sich für seine weiteren Verkaufsbemühungen noch einen Türspalt offen gelassen. Statt des Tatzlager-Antriebs mit Radscheibenbremse gibt es auch ein Hochgeschwindigkeits-Drehgestell mit einem Hohlwellen-Kardan-Antrieb und auf der anderen Seite des Radsatzes angeordneten Bremsscheiben. Es ist dem ICE-Drehgestell der ersten beiden Generationen ähnlich und wird von Siemens als Hochleistungsantrieb mit getrennter Bremswelle (HAB) bezeichnet.

Angesichts der für eine Güterzuglok beachtlichen Leistung, die mit 6.400 kW unter Wechselstrom-Fahrdraht und Ausnutzung der vollen Zugkraft bereits bei 83 km/h erreicht wird, hat letztendlich die ÖBB die Chance ergriffen, unter diesen Parametern eine entsprechende Schnellfahr-Lok (siehe Reihe 1216) abzuleiten.

Die elektrische Ausrüstung ist für vier verschiedene Systeme sehr umfangreich ausgefallen. Die vier Dach-Stromabnehmer der Bauart SBS 2T sind in folgender Reihenfolge angeordnet:

1: Wechselstrom 15 kV/ 16,7 Hz für Deutschland (DB AG), Österreich (ÖBB), Schweden (SJ) und Norwegen (NSB) sowie 25 kV/50 Hz für Dänemark (DSB), Tschechien (CD) und die

Slowakei (ZSR),

2: Gleichstrom 1,5 kV für Frankreich (SNCF) und die Niederlande (NS) sowie 3 kV für Belgien (SNCB), Tschechien (CD) und die Slowakei (ZSR) mit zwei Doppelwippen,

3: Gleichstrom, wie 2,

4: Wechselstrom 25 kV/50 Hz für Frankreich (SNCF) Luxemburg (CFL) sowie 15 kV/ 16,7 Hz für die Schweiz (SBB),

Schon hieraus ist erkennbar, wie viele Kombinationen möglich sind, Polen (PKP) und Italien (FS) mit ihren 3 kV bleiben wegen abweichender Schleifleisten-Profile und Materialien zunächst außen vor. Für Einsätze dorthin sind auf der entsprechenden Position Tauschstromabnehmer vorgesehen, Auf dem Dach ist sichtbar neben dem Wechselstrom-Hauptschalter eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte montiert, die alle nur dem Zweck dienen, die „feindlichen“ Stromsysteme sicher von einander zu trennen, so Systemumschalter, Erdungsschalter Erdungstrenner (der nicht nur Stromkreise trennt, sondern gleichzeitig den abgeschalteten Teil sicher schutzerdet) und vier Überspannungsableiter unterschiedlichen Spannungsniveaus für Wechsel- bzw. Gleichstrom.

Alle sind mit einander verbunden, je nach Spannungs- oder Stromhöhe, über auf Stützisolatoren verlegte Kupferkabel, Rohre oder dicke Stromschienen. Nachdem die Systeme auf diese Weise vorsortiert sind, geht der Strom getrennt durch (sichtbare) Dach durch Führungs-Isolatoren in das Innere: der Wechselstrom zunächst zum 7,8/8,0 MVA (!)

starken Haupttransformator, der Gleichstrom dagegen zum Gleichstrom-Schnellschalter im „Hochspannungsgerüst 3 kV“. Über verschiedene, nur spannungslos schaltbare Geräte geht der Gleichstrom dann ebenfalls zum Haupttrafo – allerdings nur über dessen Sekundärwicklungen, die raffinierterweise als Netzfilter-Drosseln genutzt werden. Im auf diese Art mit dem Netz 3 kV/1,5 kV direkt verbundenen Gleichspannungs-Zwischenkreis, der das zentrale Bindeglied der modernen Drehstrom-Antriebstechnik ist, treffen sich die Systeme wieder. Denn der Wechselstrom hat seinen Weg über Primär- und Sekundärwicklung des Haupttrafos und den pulsenden Vier-Quadrantensteller (4QS) genommen, der die Trafo-Ausgangsspannung (1.600 V) gleichrichtet und zugleich auf etwa 3.000 V hochpulst.

Der Kondensator-gestützte Gleichspannungs-Zwischenkreis ist also die gemeinsame Ebene, von der aus sich alles Weitere abspielt. Genau genommen ist er in vier Kreise aufgeteilt, entsprechend einer pro Fahrmotor. So wird jeder Fahrmotor über seinen eigenen Kreis unabhängig steuerbar in Spannung und Frequenz gespeist.

Wie erfolgt nun die Anpassung an die unterschiedlichen Netzspannungen? Bei Wechselstrom geschieht dies einfach durch zwei dem Verhältnis 25/15 angepasste Haupttrafo-Anschlüsse an der Sekundärwicklung, die über eine Schaltwalze bedarfsgerecht angesteuert werden. Bei Gleichstrom dagegen besteht der Spannungssprung 3:1,5 = 2:1, der nicht auszugleichen ist und die Eingangsspannung der vier Pulswechselrichter (PWR) bei 1.500 V glatt halbiert. Die Folge wäre eine auf 25 % reduzierte Leistungsgrenze der Fahrmotoren. Um dies zu vermeiden, wendet Siemens einen an sich schon seit 100 Jahren bekannten Trick aus der klassischen Drehstromtechnik neu an: Die Motoren selbst werden umgeschaltet, und zwar durch so genannte Stern-/Dreieckschaltung ihrer Ständerwicklungen. Dafür werden allerdings sechs statt drei Anschlusskabel benötigt, bei erträglichem Mehraufwand an konventionellem Schaltgerät.

Die verbleibende Leistungsreduktion um etwa 30 % auf nur 4.200 kW bei 1.500 V wird aber angesichts der ohnehin etwas „schlappen“ Fahrleitungsnetze im 1.500-V-System akzeptiert. Ermöglicht wurde dieser kühne Schritt durch die in Deutschland erstmalig serienmäßige Anwendung der neuartigen IGBT-Module in den PWR (erprobt in Lok 152 190) für eine garantierte Sperrspannung von 6,5 kV, die also an 3 kV direkt einsetzbar sind. Zugleich müssen die IGBT’s (Insulated Gate Bipolar Transistor) auch den erhöhten Stromdurch die bei 1,5 kV wirksame Dreieckschaltung verkraften. Alle IGBT-Module sind im Übrigen wassergekühlt. Die so genannten Hochvolt-IGBT-Traktionsstromrichter der 189 sind rund 2 t leichter als die Stromrichter der Baureihe 152.

Auch die auf vier Einheiten zu je 90 kVA aufgeteilten Hilfsbetriebe-Umrichter, von denen jeweils zwei zusammenarbeiten, sind am Gleichspannungs-Zwischenkreis angeschlossen, müssen also mit ihren Eingangs-Modulen für 3 und 1,5 kV anpassbar geeignet sein. Mit ihnen werden in üblicher Weise die vielen Drehstrom-Hilfsbetriebe Motoren je nach Anforderung mit fester oder variabler Frequenz (Drehzahl) betrieben, was hoffentlich zur Geräuschminderung beiträgt.

Am Gleichspannungs-Zwischenkreis „hängen“ auch die auf die beiden Drehgestelle aufgeteilten Bremswiderstände. Sie sind im Gleichspannungsbetrieb noch unverzichtbar, weil die beim elektrischen Bremsen von den Fahrmotoren rückgespeiste Energie nicht wie bei Wechselstrom (über die 4QS) problemlos und sicher als Nutzbremse vom Fahrleitungsnetz aufgenommen werden kann. Stattdessen werden die Bremswiderstände geheizt. Die notwendige Bremsstromregelung übernimmt dann sinnvoller Weise der sonst arbeitslose 4QS.

Die seitens der DB als „Europa-Lok“ bezeichnete Maschine weist einige Besonderheiten auf. Das Problem, die europaweit ungezählten Zugsicherungssysteme unter einen Hut zu bringen scheint Siemens nun auf andere Weise als Bombardier mit der Zweifrequenz-185 ganz pragmatisch lösen zu wollen: Es werden zunächst nur die Module und Antennen für LZB 80 MVB mit PZB 90 und CIR ELKE eingebaut. Durch Verlegen von Komponenten in den Dachbereich der 189 wurde im Maschinenraum an drei Stellen Platz geschaffen für Zugsicherungssysteme fremder Bahnen; die länderspezifischen Zugfunk- und Zugsicherungssysteme sollen aber erst je nach Bedarf nachgerüstet werden. An Untergestell und Drehgestellen wurden Anbaumöglichkeiten für verschiedene Antennen mechanisch vorgehalten wie zum Beispiel das ETCS.

Ein besonderes Kapitel ist die Gestaltung der Stirnfront der Lok mit den gemäß den UIC-Richtlinien 651 und 534 festgelegten Signallicht-Anordnungen und -Schaltungen. Darüber hinaus gibt es bei fast jeder Bahnverwaltung nationale Zusatzforderungen, die vielen Sonderbedingungen für den Zugschluss mit eingeschlossen. Um all den Bedingungen nach Geometrie, Streuwinkel, Abblendung, Hell-/Dunkelschaltung, Farbe, Blinken usw. gerecht werden zu können, hat Siemens ein völlig neuartiges System einer Kombination von LED-Signallicht (Light Emitting Diode), Linsen- und Fernlicht-Scheinwerfern zum Patent angemeldet. Bedient wird dieses System vom Führertisch aus mittels eines großen Drehschalters mit 16 Stellungen und einigen Zusatztasten auf dem Führertisch.

Modellvorstellung

Wesentliche Teile zur Piko-Lok wurden bereits im vorigen Kapitel besprochen, sodaß die technischen und optischen Details sowie die Fahreigenschaften hier nachzulesen sind: Piko-Lok ES 64 F4/189

Abweichende Details

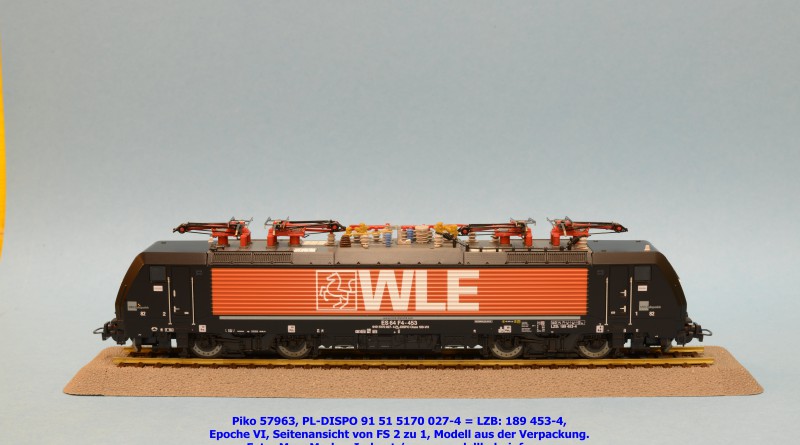

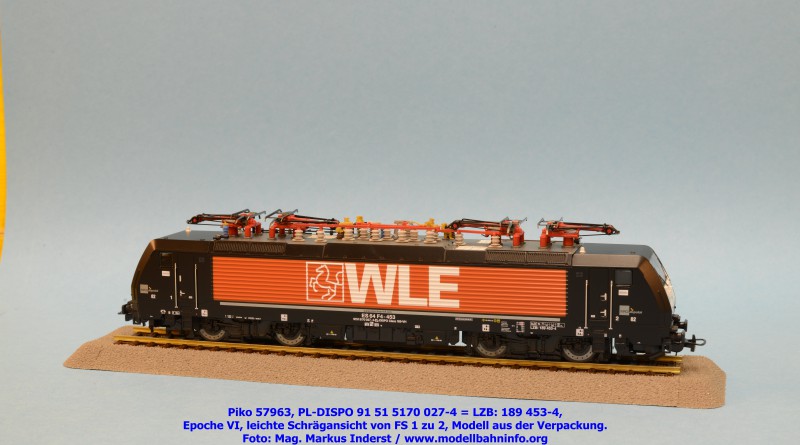

Das vorliegende Modell, welches unter den Artikelnummern 57963 (Gleichstromausführung) bzw. 57863 (Wechselstromausführung) in den Fachhandel gelangt, betrifft wiederum eine Ausführung von MRCE-DISPOLOK. Es handelt sich um die ES 64 F4-453 bzw. die 91 51 5170 027-4 PL-DISPO, die an die WLE vermietet ist. Der erste Blick auf die Loknummer sorgt für Verwirrung. Das Vorbild trug zunächst die deutsche NVR-Nummer 91 80 6189 453-3 D-DISPO und wurde im Juli 2012 mit einer neuen NVR-Nummer versehen, eben mit der am Modell aufgedruckten. Richtig ist auch der Aufdruck der Nr. 82 unter dem MRCE-Logo unterhalb der Führerstandfenster, denn diese Nummer trägt das Vorbild seit dem 1. März 2015, an dem die Lok an die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH in Lippstadt überging.

Die Lok trägt ebenfalls im gesickten Lokkasten Werbefläche und wirbt für die „WLE“, daneben ist das Logo eines Pferdes nachgebildet. Korrekt ist auch das WLE-Logo auf der Lokfront in der weißen Kontrastfläche. Das Modell ist ebenfalls im Hobby-Segment angesiedelt und entspricht technisch wie optisch den vorhergehenden Ausführungen. Das Revisionsdatum der Lok stammt vom 26.06.09.

Bilder